年末に本屋で見かけた「いのちを選ぶ社会」を読んでいます。

まだ途中ですが、少しだけ紹介します。

日本のことではなく、フランスのことです。

1:《迷信》

『ダウン症候群が21番染色体のトリソミーであることを1959年に突き止めたジェローム・ルジューヌは、ダウン症の人や家族に対する偏見を取り除くために研究に没頭したという。

当時の社会は、ダウン症の子の誕生は親への罰であるという迷信にとらわれていた。

“父親が女好き” “夫婦仲が悪い”、などの家に生まれるという偏見だ。

ルジューヌは、そうではなく、ダウン症には科学的理由があること、その理由は染色体が一本多いという“アクシデント”であることを証明しようとした。

科学的な原因を突き止めれば、生まれてからの治療や教育に取り組むことができるし、偏見に苦しむ家族に心理的な安定を、本人には尊厳をもたらすと考えたのである。

しかし、この発見から間もなく、3本ある染色体を羊水採取によって読み取ることが技術的に可能となり、結果として中絶が選ばれるようになる。……

…羊水検査の結果、中絶が行われることに反対したルジューヌは、1960年代から70年代にかけて、中絶合法化を求める人々から「小さな怪物(ダウン症の子のこと:筆者注)とともに死ね」などの激しい中傷を受けたという。』

(「いのちを選ぶ社会」坂井律子 NHK出版 P100)

◇

2:《もういないのだから…》

くりかえしますが、日本のことではなくフランスの約50年前のことです。

フランスの現在。

スクリーニング検査(選別検査)の結果、ダウン症の検出率は、ヨーロッパの平均が70%なのに対して、フランスは92%で、うち96%が中絶しているということです。

1997年、それまで38歳以上に限られていたスクリーニング(選別)を全妊婦に広げる案が出たとき、反対したのはルジューヌ財団だけでした。

ルジューヌ財団の会長は、「ギロチンの刃をいかに研ぐか、という話をしているようなものです」と言います。

「スクリーニングが広範に普及するいまの状況は前代未聞です。

医学は病気と闘わねばならないのに、医学の名において大量に排除していっています。

この15年は技術の進歩、市場主義によって、優生思想が強まっているのです。

弱い人を排除していこうとするのはかつてのナチスだけではありません。

いまもそのまま続いているのです。」

「技術の進歩が社会のなかの“排除”を加速させています。

治療によって病気をなくすのではなく、病人そのものを排除する、

これは病気を持つ人を理解しようとする方向性をまったく逆にするものです。

私たちは検査の導入は悪いことだと正々堂々と言いたいのです。」

「…21トリソミーの研究についても、根絶の対象にいったい誰が研究費を割くでしょうか?

もういないのだから……と言われてしまうのです。」

「もういないのだから…」と言われる人たち。

いない方がいいと、社会から思われる子どもたち。

「スクリーニング(選別)検査」とは、何を選別しているのか。

人類から絶滅させられようとする子どもたちを。

◇

3:《とんでもない負担》

日本ではなく、フランスのこと。

フランス産科婦人科全国医師会(CNGOF)の副会長ジョエル・ベライシュ・アラーさんの言葉。(女性です。)

「医師は検査を提案する立場であり、強制することはありません。

受けるか受けないかはカップルが決めるのです。…」

Q「21トリソミー(ダウン症)の子を産むことについて、負担だとお考えなのですか?」

「精神的にも、金銭的にも、とんでもない負担だと思います」

「21トリソミーの子の面倒を見るのは両親ですが、いつか先に死にます。

そのあと誰が面倒を見ますか?

両親は毎日、自分がいなくなったあとのことを心配しながら生きているのです。

医師はそこまで責任を持てません。

むしろ医学的な理由で中絶をした人が罪悪感を持たないようにすることが私たちの重要な仕事だと私は思っていますよ」

◇

4:《子どもの統合教育も遅れている》

「生命科学および健康に関する国家倫理諮問員会(CCNE)」委員長、ジャン=クロード・アメンゼンの言葉。

Q: フランスの社会は障害のある人たちについてどのように考えているのでしょうか?

「身体障害については社会的に受け入れられるようになりましたが、知的障害者については残念ながら受け入れられていらないのではないでしょうか」

Q:なぜですか?

「身体障害者については、移動の自由や職業選択の自由がずいぶん保障されるようになりました。

でも知的障害の人たちについてはもっと社会の努力が必要です。

一人ひとりに合わせた対応が必要なので、とても難しいのです。」

「フランスは特に遅れていると思います。

施設に入れて隔離するほうがいいと多くの人が考えていますが、隔離すればするほど社会との接点はなくなって、受け入れることができなくなります。」

「1990年代に大規模施設を解体し、グループホームにするという法律をつくりましたが、うまくいっていません。」

「子どもの統合教育も遅れています。」

「これは医療の問題ではなく文化の問題です。多様性や違いを受け入れるかどうかを社会に突き付けているのです。」

◇

5:《生まれる子を「前で受け止める」》

ここに紹介してきた言葉は、日本のことではなくフランスのことです。

フランス人の言葉です。

でも、ここに紹介した言葉は、私がこの国でいつも感じてきたことをそのまま表現しているのだと思います。

障害児が生まれることを、祖先のたたりとか前世の罪だと言われてきたのも同じなら、大規模施設の解体がうまくいってないのも同じ。

「隔離すればするほど社会との接点はなくなって、受け入れることができなく」なるのも同じ。

そして、「子どもの統合教育も遅れて」いるのも、同じ。

出生前検診が次々広がっていくのも同じ。

この先にあるのは、ある特徴をもつ子どもたちを「絶滅」させようと願う私たちの社会です。

私たちは、それとは別の未来を生きたいと願います。

子どもを分けないこと。

子どもを分けない学校。

誰も分けられない存在として育ちあう子どもたちのつくる未来。

その希望を持ち続けたいと思います。

最後に、パトリック・ルブランという産婦人科医の言葉を紹介します。

「産婦人科の語源のラテン語“obstare”は生まれる子を「前で受け止める」という意味です。

つまりどんな子どもでもきちんと迎える、というプロであることが産婦人科医であると思っています。

そんな産婦人科医の仕事ができることがうれしくて医師になったのに、いまはデータの世界です。

市場の手先になった気持ちもします。

それは憤りや怒りというより、悲しみに近いかもしれません」

最新の画像もっと見る

最近の「分けられること」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

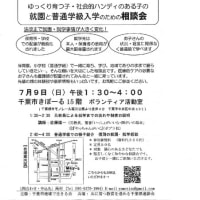

- ようこそ就園・就学相談会へ(521)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(405)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(165)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(94)

- ホームN通信(105)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(69)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(87)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事