◆

大大大哲学者!井筒俊彦先生の生誕100周年シンポジウムに行った。

「伝播する井筒俊彦」

○井筒俊彦入門サイト(慶応大学出版会)

○井筒俊彦全集

◆

井筒俊彦先生は、司馬遼太郎さんが「20人の天才がひとりになった人だ」と表現している。

→司馬遼太郎「十六の話」(2011-04-14)

◆

井筒俊彦先生の「意識と本質」はもう10回近く繰り返し読んでいるが、読むたびに発見があるすごい本だ。

井筒俊彦先生の「神秘哲学―ギリシアの部」は1949年の作品。ほぼデビュー作に近い。魂と情熱ほとばしるすごい著作だと思う。

井筒俊彦は『神秘哲学』の中で、

究極的な「一者」との合一を目指す神秘主義的な方向と同時に、その体験のロゴス化を図ることで「多者」に関わる哲学的な方向がある。

そこには両方向の運動が同時に内在してあり、それこそがギリシア哲学の発展史である、と書いている。

当時、そのことに感銘を受けた。

確かに、古代の哲学が今にまで残っていると言うことは、人間の理性の極限までのぼりつめた人たちだろう。

その激烈の行程には、ただならない体験がないと、そういうところまでは到達することはできないと自分も思う。

◆

この現実世界(Reality)は、自分の意識のあり方に応じて、浅くも深くもなる。

浅い意識状態では表層の現実(Reality)が表出され、

深い意識状態では深層の現実(Reality)が表出される。

そういう多層の現実(Reality)が、多層の意識状態と共に重なっているのがこの世界。

すべてのレイヤーにあらゆるものが存在しているので、色んな意識状態を自由自在に動けるのがいいのだろう。

そして、その時にコトバというものをどう扱うか、というのが重要な鍵にもなるようだ。

そして、きっと自分の意識の深さと広さが、現実の深さと広さをつくるんだと思う。

今は、一部の現実だけがすべてだと錯覚されている。

すべての層のすべての現実を肯定して生きたい、と思った。

◆

井筒俊彦『神秘哲学』

「神秘主義は、「ただ独りなる神の前に、人間がただ独り」立つことによってはじまる。」

◆井筒俊彦『イスラーム哲学の原像』

「客観的事実の多層と、主観的意識の多層とのあいだに一対一の対応関係が成り立っている・・・。」

◆井筒俊彦『意識と本質』

「神のコトバ‐より正確には神であるコトバ」

(以下、メモ書き)

■若松英輔さん

テキストに正しい読み方はない。

常に新しく更新されて読まれるものだ、というのを井筒先生は教えている。

■鏡リュウジさん

占いは、因果論ではななくコンステレーションとして読む。

占いをDivinationと訳すか、Fortune Tellingと訳すか。

→Divinationは、カミ(Devine)のコトバ

井筒先生による神秘主義

・現実(Reality)の垂直的多層性の認識

・それに相応する意識の垂直的多層性

・および、その階層を生み出す言語の分節化

『イスラーム哲学の原像』より

『易』は、『元型』イマージュによって構成された雄大なシステム。

『易』の全体構造は、天地の間に広がる存在世界の『元型的』真相を、象徴的に形象化して提示する一つの巨大なイマージュ的記号体系。

意識は小さなランプ。

→ランプで事物を見るのが西洋。

→東洋の意識は、ランプを消す。

→すると周りは暗闇になるが、そこで光輝く者を見るのが神秘主義

■河合俊雄さん

ユング『赤の書』を例に引きながら。

現実の深さと意識の深さには対応関係がある。

コトバと言葉

神秘家は、命をかけてその道を歩いていく。

華厳の精神

ユング『赤の書』より

■安藤礼二さん

・井筒俊彦と、岡倉天心、ビベー・カーナンダ、べルクソン、鈴木大拙、西田幾多郎、折口信夫・・・・との関係性。

・ヒンズー教の梵我一如。アートマン(魂の内奥)は、ブラフマン(宇宙の全てであり根源)である。という発想は、最終的な着地点として、あらゆる宗教で同じ。

・TAT TVAM ASI

汝はそれなり

・1949年の著作『神秘哲学』

ギリシア哲学の根底には、神秘主義がある。

ディオニッソスの憑依から、プロティノスの光の哲学が生まれる。

憑依→柳田國男、折口信夫の民俗学

神秘体験→鈴木大拙、西田幾多郎の純粋経験の哲学

・憑依の二つの原理

*エクスタシス(脱自)→密儀宗教→パルメニデス→プラトン

*エントゥシアスモス(神充)→自然哲学→ヘラクレイトス→アリストテレス

・プラトン、アリストテレス、プロティノスという流れの根底には神秘哲学の底流がある。

・language and magic

→言語と呪術の発生は等しい

*呪術を生きた社会の原型→旧約聖書と万葉集

*言語のもつ二つの側面→知性と感性、論理と呪術、デノテーションとコノテーション

『コーラン』井筒俊彦訳 序文

「神憑りの言葉。そうだ、『コーラン』は神憑りの状態に入った一人の霊的人間が、こううつ状態において口走った言葉の集大成なのである。だからそこに説かれているのはマホメットの教説ではない。マホメットではなくて、マホメットに憑りうつった何者かの語る言葉なのである。その何者かの名をAllahという。唯一にして至高なる神の謂いである。」

モッラーサドラー『存在認識の道』井筒俊彦訳 序文

「神は万物に「光」を与え、「存在」を与える。神とは唯一の実在であるとともに、神の存在の内部には「無限に異なる様相」、あるいは「無限に異なる実在性の濃淡の度合い」がある。」

・・・・・・・・・

ということで。

井筒先生をこよなく愛する私淑の弟子たちが集う楽しい時間。

自分も、井筒俊彦先生と河井隼雄先生は、勝手に弟子入りしているので、私淑の弟子です。

何度も何度も、事あるたびに読み返すのが、お二人の著作なのです。

<参考>

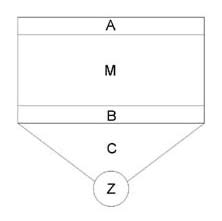

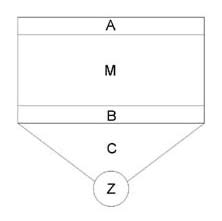

■■■<意識階層モデル>

******************

A領域:<表層意識>、心

M1領域:<実存的意味・マナ識>、魂、生きがい

M2領域:<イマージュ・マナ識>、魂、夢

M3領域:<神霊的存在の顕現・マナ識>、魂、シャーマニズム、密教

B領域:<言語アラヤ識>、魂、集合的無意識、元型成立の場

C領域:<無・意識>、霊、流動状態のカオス

Z領域:<真如> 意識と存在のゼロポイント、絶対的無分節、悟り

******************

■■■

井筒俊彦「意識と本質」より

井筒先生が芭蕉を語っているところは、何度読んでもシビレル。

『この『本質』の次元転換の微妙な瞬間が間髪を容れず詩的言語に結晶する。

俳句とは、芭蕉にとって、実存的緊迫に充ちたこの瞬間のポエジーであった。』

*****************

イスラム哲学の術語に、「本質」は二つある。

マーヒーヤとフウィーヤである。

マーヒーヤは、普遍的(一般的)本質であり、自己同一性を規定する。

フウィーヤは、個別的(特殊的)本質であり、一切の言語化と概念化を峻拒する。

両者は共に存在者の「本質」である。あらゆる事物には、この二つの次元の異なる「本質」が認められる。

『松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ』と門弟に教えた芭蕉は、

『本質』論の見地からすれば、事物の普遍的『本質』、マーヒーヤ、の実在を信じる人であった。

だが、この普遍的『本質』を普遍的実在のままではなく、個物の個別的実在性として直感すべきことを彼は説いた。

言いかえれば、マーヒーヤのフウィーヤへの転換を問題とした。

マーヒーヤが突如としてフウィーヤに転成する瞬間がある。

この『本質』の次元転換の微妙な瞬間が間髪を容れず詩的言語に結晶する。

俳句とは、芭蕉にとって、実存的緊迫に充ちたこの瞬間のポエジーであった。

一々の存在者をしてそのものたらしめているマーヒーヤを、芭蕉は連歌的伝統の術語を使って「本情」と呼んだ。

千変万化してやまぬ天地自然の宇宙的存在流動の奥に、万代不易な実在を彼は悟った。

「本情」とは、個々の存在者に内在する永遠不易の普遍的「本質」だ。

内在するといっても、花は花という『古今』的「本質」のように、事物の感覚的表層に露わに見える普遍者ではない。

事物の存在深層に隠れた「本質」である。

*****************

主体客体が二極分裂し、その主体が自己に対立するものとして客観的に外から眺めることのできるような存在次元を仮に存在表層と呼ぶ。

この存在表層を越えた、認識論的二極分裂以前の根源的存在次元が、芭蕉の見た存在深層である。

このように、本来的に存在深層にひそむ「本情」は、表層意識では絶対に捉えられない。

つまり、普通の形での「・・・・の意識」の「・・・・」にはにはなりえない。「・・・・の意識」とは、二極分裂的自我意識だからである。

モノの「本情」に直接触れるためには、「・・・・の意識」そのものの内的機構に、ある根本的な変質が起こらなければならない。

この変質を、芭蕉は一見すこぶる簡単な言葉で表現する。

「私意をはなれる」と。

私意を離れて、つまり二極分裂的でない主体としてモノを見るのだ。

このような方向に自己を絶えず美的に修練していくことが、すなわち芭蕉のいわゆる「をのれが心をせめて、物の実(まこと)しる事」(『許六離別ノ詞』)だった。

芭蕉のいわゆる「風雅の誠」である。

*****************

この永遠不変の「本質」が、芭蕉的実存体験においては、突然、瞬間的に、生々しい感覚性に変成して現れる。

普遍者が、瞬間的に自己を感覚化するのだ。

そして、この感覚的なものが、その時、その場におけるそのモノの個体的リアリティなのである。

人とモノとの、ただ一回かぎりの、緊迫した実存的邂逅の場(フィールド)のなかで、マーヒーヤがフウィーヤに変貌する。

だが、すべては一瞬の出来事にすぎない。

だから、「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中(うち)にいひとむべし」。

「その境に入って、物のさめざるうちに取りて姿を究」めなければならない。

*****************

芭蕉は、不変不動のマーヒーヤの形而上的実在性を認める。

ただ、マーヒーヤをそのまま存在の深層次元に探ろうとするかわりに、それが感性的表層に生起してフウィーヤに変成する、まさにその瞬間にそれを捉えようとする。

存在の真相をマーヒーヤ、フウィーヤの力動的な転換点に直観しようとする。

これに対して、同じく存在の真相を探る詩人でも、個別存在者のフウィーヤだけに意識の焦点を合わせ、ひたすらその方向に存在の真相を追求していく人もいる。リルケのように。

この型の詩人にとっては、マーヒーヤは始めから概念的虚構であって、なんら実在性をもたない。

リルケの「即物的直視」は、ただ事物の個体的リアリティを、その究極的個体性において直視するにとどまる。

芭蕉とリルケは、「即物直視」を事とする詩人の二つの型だ。

これとは別に、同じく存在の意識体験的な真相開明に執拗な情熱を抱きながらも、一切の「即物的直視」を排除し、マーヒーヤをそのイデア的純粋性においてのみ直視しようとする詩人もいる。そのきわめて顕著な例はマラルメだ。

マラルメのようなイデア追求型の詩人の普遍的直感は、哲学の領域では、普遍的「本質」の実在論に直結するのである。

*****************

大大大哲学者!井筒俊彦先生の生誕100周年シンポジウムに行った。

「伝播する井筒俊彦」

○井筒俊彦入門サイト(慶応大学出版会)

○井筒俊彦全集

◆

井筒俊彦先生は、司馬遼太郎さんが「20人の天才がひとりになった人だ」と表現している。

→司馬遼太郎「十六の話」(2011-04-14)

◆

井筒俊彦先生の「意識と本質」はもう10回近く繰り返し読んでいるが、読むたびに発見があるすごい本だ。

井筒俊彦先生の「神秘哲学―ギリシアの部」は1949年の作品。ほぼデビュー作に近い。魂と情熱ほとばしるすごい著作だと思う。

井筒俊彦は『神秘哲学』の中で、

究極的な「一者」との合一を目指す神秘主義的な方向と同時に、その体験のロゴス化を図ることで「多者」に関わる哲学的な方向がある。

そこには両方向の運動が同時に内在してあり、それこそがギリシア哲学の発展史である、と書いている。

当時、そのことに感銘を受けた。

確かに、古代の哲学が今にまで残っていると言うことは、人間の理性の極限までのぼりつめた人たちだろう。

その激烈の行程には、ただならない体験がないと、そういうところまでは到達することはできないと自分も思う。

◆

この現実世界(Reality)は、自分の意識のあり方に応じて、浅くも深くもなる。

浅い意識状態では表層の現実(Reality)が表出され、

深い意識状態では深層の現実(Reality)が表出される。

そういう多層の現実(Reality)が、多層の意識状態と共に重なっているのがこの世界。

すべてのレイヤーにあらゆるものが存在しているので、色んな意識状態を自由自在に動けるのがいいのだろう。

そして、その時にコトバというものをどう扱うか、というのが重要な鍵にもなるようだ。

そして、きっと自分の意識の深さと広さが、現実の深さと広さをつくるんだと思う。

今は、一部の現実だけがすべてだと錯覚されている。

すべての層のすべての現実を肯定して生きたい、と思った。

◆

井筒俊彦『神秘哲学』

「神秘主義は、「ただ独りなる神の前に、人間がただ独り」立つことによってはじまる。」

◆井筒俊彦『イスラーム哲学の原像』

「客観的事実の多層と、主観的意識の多層とのあいだに一対一の対応関係が成り立っている・・・。」

◆井筒俊彦『意識と本質』

「神のコトバ‐より正確には神であるコトバ」

(以下、メモ書き)

■若松英輔さん

テキストに正しい読み方はない。

常に新しく更新されて読まれるものだ、というのを井筒先生は教えている。

■鏡リュウジさん

占いは、因果論ではななくコンステレーションとして読む。

占いをDivinationと訳すか、Fortune Tellingと訳すか。

→Divinationは、カミ(Devine)のコトバ

井筒先生による神秘主義

・現実(Reality)の垂直的多層性の認識

・それに相応する意識の垂直的多層性

・および、その階層を生み出す言語の分節化

『イスラーム哲学の原像』より

『易』は、『元型』イマージュによって構成された雄大なシステム。

『易』の全体構造は、天地の間に広がる存在世界の『元型的』真相を、象徴的に形象化して提示する一つの巨大なイマージュ的記号体系。

意識は小さなランプ。

→ランプで事物を見るのが西洋。

→東洋の意識は、ランプを消す。

→すると周りは暗闇になるが、そこで光輝く者を見るのが神秘主義

■河合俊雄さん

ユング『赤の書』を例に引きながら。

現実の深さと意識の深さには対応関係がある。

コトバと言葉

神秘家は、命をかけてその道を歩いていく。

華厳の精神

ユング『赤の書』より

■安藤礼二さん

・井筒俊彦と、岡倉天心、ビベー・カーナンダ、べルクソン、鈴木大拙、西田幾多郎、折口信夫・・・・との関係性。

・ヒンズー教の梵我一如。アートマン(魂の内奥)は、ブラフマン(宇宙の全てであり根源)である。という発想は、最終的な着地点として、あらゆる宗教で同じ。

・TAT TVAM ASI

汝はそれなり

・1949年の著作『神秘哲学』

ギリシア哲学の根底には、神秘主義がある。

ディオニッソスの憑依から、プロティノスの光の哲学が生まれる。

憑依→柳田國男、折口信夫の民俗学

神秘体験→鈴木大拙、西田幾多郎の純粋経験の哲学

・憑依の二つの原理

*エクスタシス(脱自)→密儀宗教→パルメニデス→プラトン

*エントゥシアスモス(神充)→自然哲学→ヘラクレイトス→アリストテレス

・プラトン、アリストテレス、プロティノスという流れの根底には神秘哲学の底流がある。

・language and magic

→言語と呪術の発生は等しい

*呪術を生きた社会の原型→旧約聖書と万葉集

*言語のもつ二つの側面→知性と感性、論理と呪術、デノテーションとコノテーション

『コーラン』井筒俊彦訳 序文

「神憑りの言葉。そうだ、『コーラン』は神憑りの状態に入った一人の霊的人間が、こううつ状態において口走った言葉の集大成なのである。だからそこに説かれているのはマホメットの教説ではない。マホメットではなくて、マホメットに憑りうつった何者かの語る言葉なのである。その何者かの名をAllahという。唯一にして至高なる神の謂いである。」

モッラーサドラー『存在認識の道』井筒俊彦訳 序文

「神は万物に「光」を与え、「存在」を与える。神とは唯一の実在であるとともに、神の存在の内部には「無限に異なる様相」、あるいは「無限に異なる実在性の濃淡の度合い」がある。」

・・・・・・・・・

ということで。

井筒先生をこよなく愛する私淑の弟子たちが集う楽しい時間。

自分も、井筒俊彦先生と河井隼雄先生は、勝手に弟子入りしているので、私淑の弟子です。

何度も何度も、事あるたびに読み返すのが、お二人の著作なのです。

<参考>

■■■<意識階層モデル>

******************

A領域:<表層意識>、心

M1領域:<実存的意味・マナ識>、魂、生きがい

M2領域:<イマージュ・マナ識>、魂、夢

M3領域:<神霊的存在の顕現・マナ識>、魂、シャーマニズム、密教

B領域:<言語アラヤ識>、魂、集合的無意識、元型成立の場

C領域:<無・意識>、霊、流動状態のカオス

Z領域:<真如> 意識と存在のゼロポイント、絶対的無分節、悟り

******************

■■■

井筒俊彦「意識と本質」より

井筒先生が芭蕉を語っているところは、何度読んでもシビレル。

『この『本質』の次元転換の微妙な瞬間が間髪を容れず詩的言語に結晶する。

俳句とは、芭蕉にとって、実存的緊迫に充ちたこの瞬間のポエジーであった。』

*****************

イスラム哲学の術語に、「本質」は二つある。

マーヒーヤとフウィーヤである。

マーヒーヤは、普遍的(一般的)本質であり、自己同一性を規定する。

フウィーヤは、個別的(特殊的)本質であり、一切の言語化と概念化を峻拒する。

両者は共に存在者の「本質」である。あらゆる事物には、この二つの次元の異なる「本質」が認められる。

『松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ』と門弟に教えた芭蕉は、

『本質』論の見地からすれば、事物の普遍的『本質』、マーヒーヤ、の実在を信じる人であった。

だが、この普遍的『本質』を普遍的実在のままではなく、個物の個別的実在性として直感すべきことを彼は説いた。

言いかえれば、マーヒーヤのフウィーヤへの転換を問題とした。

マーヒーヤが突如としてフウィーヤに転成する瞬間がある。

この『本質』の次元転換の微妙な瞬間が間髪を容れず詩的言語に結晶する。

俳句とは、芭蕉にとって、実存的緊迫に充ちたこの瞬間のポエジーであった。

一々の存在者をしてそのものたらしめているマーヒーヤを、芭蕉は連歌的伝統の術語を使って「本情」と呼んだ。

千変万化してやまぬ天地自然の宇宙的存在流動の奥に、万代不易な実在を彼は悟った。

「本情」とは、個々の存在者に内在する永遠不易の普遍的「本質」だ。

内在するといっても、花は花という『古今』的「本質」のように、事物の感覚的表層に露わに見える普遍者ではない。

事物の存在深層に隠れた「本質」である。

*****************

主体客体が二極分裂し、その主体が自己に対立するものとして客観的に外から眺めることのできるような存在次元を仮に存在表層と呼ぶ。

この存在表層を越えた、認識論的二極分裂以前の根源的存在次元が、芭蕉の見た存在深層である。

このように、本来的に存在深層にひそむ「本情」は、表層意識では絶対に捉えられない。

つまり、普通の形での「・・・・の意識」の「・・・・」にはにはなりえない。「・・・・の意識」とは、二極分裂的自我意識だからである。

モノの「本情」に直接触れるためには、「・・・・の意識」そのものの内的機構に、ある根本的な変質が起こらなければならない。

この変質を、芭蕉は一見すこぶる簡単な言葉で表現する。

「私意をはなれる」と。

私意を離れて、つまり二極分裂的でない主体としてモノを見るのだ。

このような方向に自己を絶えず美的に修練していくことが、すなわち芭蕉のいわゆる「をのれが心をせめて、物の実(まこと)しる事」(『許六離別ノ詞』)だった。

芭蕉のいわゆる「風雅の誠」である。

*****************

この永遠不変の「本質」が、芭蕉的実存体験においては、突然、瞬間的に、生々しい感覚性に変成して現れる。

普遍者が、瞬間的に自己を感覚化するのだ。

そして、この感覚的なものが、その時、その場におけるそのモノの個体的リアリティなのである。

人とモノとの、ただ一回かぎりの、緊迫した実存的邂逅の場(フィールド)のなかで、マーヒーヤがフウィーヤに変貌する。

だが、すべては一瞬の出来事にすぎない。

だから、「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中(うち)にいひとむべし」。

「その境に入って、物のさめざるうちに取りて姿を究」めなければならない。

*****************

芭蕉は、不変不動のマーヒーヤの形而上的実在性を認める。

ただ、マーヒーヤをそのまま存在の深層次元に探ろうとするかわりに、それが感性的表層に生起してフウィーヤに変成する、まさにその瞬間にそれを捉えようとする。

存在の真相をマーヒーヤ、フウィーヤの力動的な転換点に直観しようとする。

これに対して、同じく存在の真相を探る詩人でも、個別存在者のフウィーヤだけに意識の焦点を合わせ、ひたすらその方向に存在の真相を追求していく人もいる。リルケのように。

この型の詩人にとっては、マーヒーヤは始めから概念的虚構であって、なんら実在性をもたない。

リルケの「即物的直視」は、ただ事物の個体的リアリティを、その究極的個体性において直視するにとどまる。

芭蕉とリルケは、「即物直視」を事とする詩人の二つの型だ。

これとは別に、同じく存在の意識体験的な真相開明に執拗な情熱を抱きながらも、一切の「即物的直視」を排除し、マーヒーヤをそのイデア的純粋性においてのみ直視しようとする詩人もいる。そのきわめて顕著な例はマラルメだ。

マラルメのようなイデア追求型の詩人の普遍的直感は、哲学の領域では、普遍的「本質」の実在論に直結するのである。

*****************