穏やかなのですが、遠くが霞んで、山も見えない朝、午後は強風注意報が出る程の風が吹きチョッと荒れ模様だった大阪。

体調も今一なので、家で過ごすことにして、午前は、「草もちのかしわ餅」と「梅酒わらび餅」を作り、43回目の結婚記念日を細やかに祝いました。

午後は、ユニクロとスーパーへ買い物に行って、チョッとだけ遠回り、結局歩数計は6000歩弱、こんな日もあっても良いかな。

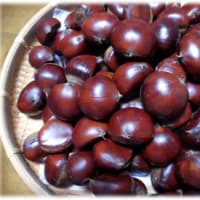

今日の1枚の写真は、チョッと珍しい、岐阜の銘菓「鵜の玉子」です。

「鵜の玉子」は、岐阜長良川の鵜飼にちなんだ岐阜を代表する銘菓です。

たまごそっくりの形で、黄身の部分は羊羹で、白味の部分は淡雪で出来ています。

厳選された原料を使い、 一つ一つ丁寧に作られているそうです。

戦国のロマンを今も感じさせる金華山と山頂にそびえる岐阜城を背景に、名水100選に選定されている清流長良川でぎふ長良川鵜飼は行われています。

鵜飼は鵜匠が鵜をあやつり魚を捕える漁法で、およそ1300年の歴史があり、時の権力者たちに保護されてきました。

織田信長は「鵜匠」という地位を与え鵜飼を保護したと言われており、徳川家康はたびたび岐阜を訪れ鵜飼を見物、保護し、岐阜でつくらせた鮎鮨を江戸まで運ばせました。

また、鵜飼は多くの文化人にも愛され、松尾芭蕉は岐阜を訪れた際、鵜飼を見物し「おもうしろうて やがてかなしき 鵜舟かな」という句を残したほか、名優チャールズ・チャップリンは2度鵜飼見物に訪れ、すばらしいと絶賛したと言われています。

長良川の鵜匠は6人で正式な職名は宮内庁式部職鵜匠といい、代々世襲で親から子へとその技が受け継がれています。

ぎふ長良川鵜飼は、毎年5月11日~10月15日までの期間中、中秋の名月と増水時を除いて毎夜行われます。

(岐阜観光コンベンション協会HPより)

また鵜はペリカンの仲間で、世界中に分布し、合計39種類ほどの鵜が知られています。

鵜飼いに使われるのは、主にウミウという種類です。

ウミウは、体が大きく力も強いうえ、我慢強くて比較的おとなしい性格だからです。

ウミウはアジアにしか生息しておらず、よって鵜飼いが行われているのは、世界中でも中国や日本だけなのです。

鵜はどうして鳥なのに水中を自由に潜り、泳ぐことが出来るのでしょうか?

水鳥と比較して見みると…水上にいるときに、頭だけを残して身体全体が水中に入ってしまっている鵜に対し、ぼっかり浮いている水鳥。

実は、鵜は防水用の脂肪分が分泌されず、羽が濡れやすいのです。

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

明日5月4日(乙亥 きのとい 先負)はこんな日です。

●「みどりの日」

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ国民の祝日です。

元々は昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから1989(平成元)年より「みどりの日」という祝日とされました。2007(平成19)年より4月29日は「昭和の日」となり、みどりの日は5月4日に移動されました。

●「エメラルドの日」

コロンビアエメラルド輸入協会が2000(平成12)年に制定しました。

「みどりの日」に因み、緑色の宝石エメラルドをPRする日です。

当初は4月29日でしたが、2007(平成19)年、「みどりの日」が5月4日になるのにあわせて5月4日に変更されました。エメラルドは5月の誕生石でもあります。

●「うすいえんどうの日」

「実えんどう」のうち「うすいえんどう」の収穫量日本一を誇る和歌山県の農業協同組合連合会が制定しました。

日付は収穫期がピークとなる5月のゴールデンウィークの頃で、2007年から「みどりの日」となるこの日を、うすいえんどうのさわやかな緑と重ね合わせたものです。

●「ファミリーの日」

中華料理店チェーンの東天紅が、1985(昭和60)年にこの日が休日になると決定した時、それにふさわしい愛称を公募し制定。

それまで家族全体の記念日がなかったそうです。

●「ラムネの日」

1872(明治5)年、東京の実業家・千葉勝五郎が、ラムネの製造販売の許可を取得しました。

中国人のレモン水製造技師を雇い製造法を学びました。

西洋の「レモネード」がなまって「ラムネ」となったといわれています。当時は「ジンジンビヤ」などと呼ばれていたとか…。

●「ノストラダムスの日」

1555(弘治元)年、フランスの占星術師・ノストラダムスが予言書『大予言』(『百篇詩集(諸世紀)』)を出版しました。

●「篠田の火まつり」

篠田の花火(しのだのはなび)は、滋賀県近江八幡市にある篠田神社で毎年5月4日に開かれる祭礼で、今では珍しい硫黄・硝石・桐灰を調合して作る和火(わび)と呼ばれる古式豊かな仕掛花火です。

江戸時代に雨ごいの返礼として、硝石で花火を作り奉納したことに始まる、と伝えられます。

近江八幡の火まつり(左義長まつり・八幡まつり・篠田の花火)は国選択無形民俗文化財です。

篠田神社 近江八幡市上田町1615 電話:0748-38-0387

●「浜松まつり」

毎年5月3、4、5日に開催される浜松まつりは、100万人以上の観光客が訪れる日本有数のまつりとして知られています。

昼間は中田島砂丘で勇壮な凧揚げ合戦、夜は中心市街地で絢爛豪華な御殿屋台が引き回されるほか、郷土芸能や吹奏楽パレード、ミス浜松まつりコンテストなど、3日間楽しめるイベントが盛り沢山です。

浜松まつりの始まりは、一説によると今からおよそ440余年前の永禄年間(1558~1569年)に、当時の浜松を治めていた引間城主の長男誕生を祝って城中高く凧を揚げたことが、凧揚げの起源であると言われていますが、記録としては定かではありません。![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。

「にほんブログ村」ランキング参加中です。

今回は2732話です。「よかった!」と思われたら「季節・四季」ボタンをポチッとお願いします。