【ブログ 「吉田道昌の学舎」】

昨日しばらくぶりの感動があった。先頃、朝河貫一についてその人生を学び始め、ネット検索で一つのすばらしいブログに行き着いた。信州安曇野の大地で、自然を見つめ、教育を考え、世界を思考するブログは「「吉田道昌の学舎」」http://d.hatena.ne.jp/michimasa1937/、カテゴリーは30数個 、管理者の興味、関心事から人柄までもがわかるような気がした。

自分もこんなブログを目指したいが、若かりし日々の学び少なければ、とあきらめる。

しばらくカテゴリーごとに、すばらしいブログをたどった。

そして、朝河貫一と同時代に生きた新渡戸稲造、内村鑑三やなどの、次々に派生する人物伝を概観してみた。いつか訪ねた安曇野の研成義塾・井口喜源治記念館でのパンフレットを本棚から探してきた。ブログにある清沢洌を初めて知った。また、安曇野の生んだ臼井吉見も思い出した。そうそう荻原碌山からももう一度学びたい。

これからじっくり「賢人」の生き様を見つめ直してみたいと思っている。

昨日しばらくぶりの感動があった。先頃、朝河貫一についてその人生を学び始め、ネット検索で一つのすばらしいブログに行き着いた。信州安曇野の大地で、自然を見つめ、教育を考え、世界を思考するブログは「「吉田道昌の学舎」」http://d.hatena.ne.jp/michimasa1937/、カテゴリーは30数個 、管理者の興味、関心事から人柄までもがわかるような気がした。

自分もこんなブログを目指したいが、若かりし日々の学び少なければ、とあきらめる。

しばらくカテゴリーごとに、すばらしいブログをたどった。

そして、朝河貫一と同時代に生きた新渡戸稲造、内村鑑三やなどの、次々に派生する人物伝を概観してみた。いつか訪ねた安曇野の研成義塾・井口喜源治記念館でのパンフレットを本棚から探してきた。ブログにある清沢洌を初めて知った。また、安曇野の生んだ臼井吉見も思い出した。そうそう荻原碌山からももう一度学びたい。

これからじっくり「賢人」の生き様を見つめ直してみたいと思っている。

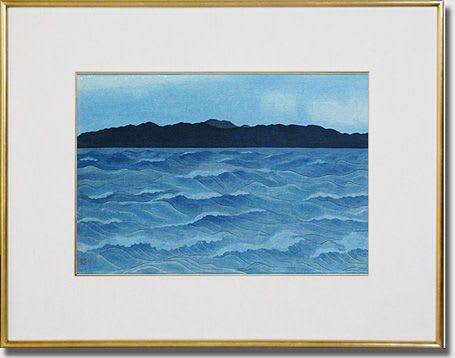

先日依頼され、麗しの磐梯の絵付けをした湯のみが出来上がった。N先生が届けてくださった。お礼にと、薔薇の花束とご自身作の飾り香炉をいただいた。そして、心配していた絵付けした湯飲みもいただいた。

先日依頼され、麗しの磐梯の絵付けをした湯のみが出来上がった。N先生が届けてくださった。お礼にと、薔薇の花束とご自身作の飾り香炉をいただいた。そして、心配していた絵付けした湯飲みもいただいた。