「チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史」(楊海英著 文芸春秋社 2014年)を読む。

昨年度、ある大学で「モンゴル近現代史」という授業を聴講したので、大国に翻弄され続けたモンゴル民族の歴史に対して、それなりに理解を深めたと思い込んでいた。

しかし、この楊海英・静岡大学教授の著作で、モンゴル騎兵のあまりに壮絶な運命、苛酷な史実に触れ言葉も出なかった。書評については、渡辺利夫・拓殖大学総長が「産経」に書かれているので、それを読むのが手っ取り早いと思う。(下記に転載させていただいた。)

私の心に突き刺さるのは次のようなことだ。

1 ブリアート共和国(現・ロシア)、外モンゴル(現・モンゴル国)、内モンゴル(現・中華人民共和国内モンゴル自治区)に分かれて居住するモンゴル民族は、満洲国が成立し、その国内にモンゴル人の居住地域が定められ、自治軍などの保有も認められたことで、三つに分かれた国がひとつのモンゴル人の国になれるかもしれないという、近代史上、最初で最後の夢を描いた。

2 だが、日本の敗戦によって、満洲はソ連に占領され、中共の支配下に。満洲国に協力したモンゴル人たちには粛清の運命が待っていたが、毛沢東は邪悪な企みを考えついた。彼は、勇猛果敢で漢人に恐れられたモンゴル騎兵をチベット制圧の先兵として使った。まさに「夷を以て夷を制す」の言葉通りの残虐な策謀だった。その後、文化大革命が始まった1966年、中共はモンゴル独立運動の陰謀があったとして、内モンゴル自治区に住む何十万人ものモンゴル人を迫害し、死に至らしめた。

3 モンゴル人と漢人の相克の歴史は、つまるところ遊牧民と農民の土地をめぐる戦いだ。満洲族の王朝であった清朝は、モンゴル人の居住領域(草原である牧草地)に漢人農民が入植することを禁じたが、その末期に至っては、事実上多数の漢人農民が開拓民として満洲に不法移住した。「五族協和」を唱えた満洲国は、国内のモンゴル人の居住領域を保護し自治を認めるとともに、近代的教育を施した。中共の圧政と歴史ねつ造がなければ、台湾の日本語世代と同様に、きっと多くのモンゴル人が日本に対して好感情を持っていたはずだった…。

以上のようなことがらが、「日本は満洲で”悪いこと”をした」という教条のために、歴史の授業では全く教えられていない。そもそも「満洲」という言葉自体が「中国東北部」と言い換えさせられている始末だ。中共(中国共産党)の「正史」は、「中華民族」による「ひとつの中国」にあるのだから、広大な少数民族の領域である内モンゴル自治区やチベット、新彊ウイグルなどは、今や漢人の植民地とされてしまった。日本は悪いことをした、と懺悔や謝罪を繰り返すだけでは、決して収まり切れない、今も続く歴史がここにある。日本が「満蒙」と言われる広大な領域にどう関わってきたのか、さらに検証される必要があるのだろう。

著者は本書の「まえがき」で「日本人よ、”モンゴル”をわすれないでほしい」と、そして「あとがき」で「日本人よ、”自虐”にも、”自尊”にもなるな」と書く。これは、中国国籍(内モンゴル自治区のモンゴル人)から日本国に帰化した著者ならではの、日本人に対する熱いメッセージだ。

(「チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史」楊海英著 文芸春秋社 2014年)

拓殖大総長・渡辺利夫が読む『チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史』楊海英著

2014.11.30 「産経新聞」

自決求めるモンゴルの叫び

中国という巨大国家の闇を覗(のぞ)くには、実に多角的なアングルが必要である。この国家の特徴的な一面はその残虐性であり、それを知るには、何よりも帝国の支配下におかれたモンゴル、チベット、ウイグルなど少数民族の血を吐くような声に耳を傾ける必要がある。『墓標なき草原』以来、この著者が書き綴(つづ)ったいくつもの著作を私は読んできた。

本書は、中国支配下のモンゴルで起こった、日本人には信じ難い規模でのジェノサイドを、その惨劇から奇跡的に生き延びてなお存命の人々との濃密なインタビューを通じて描き出した秀作である。読み通すのがつらくなるほどのリアルな記述に満ちている。

しかし、本書の目的は惨劇の描写それ自体ではない。むしろ、中国の圧制に抗しつづけたモンゴル民族主義者の、一方では雄々しく、他方では切ないまでに鬱屈(うっくつ)した心情を記述することにある。

モンゴルの民族主義的な戦闘集団の先陣は、日本陸軍が満洲国で創立した興安軍官学校の卒業生たち、日本刀を自在に操る勇猛果敢なモンゴルの「サムライ」である。その秀才の一人で日本陸軍士官学校に留学、三笠宮殿下とも親交のあったドグルジャブを主人公に、その苛烈な人生を追いながら物語の全編が紡がれる。

民族自決権を付与するとの共産党の甘言に乗せられ、中国人民解放軍内モンゴル軍区の騎兵として同じ少数民族であるチベット族への侵攻の先兵に仕立てられ、中国による凄惨なチベット支配に加担させられてしまったことへの、今に生き存(ながら)える元騎兵隊兵士の慙愧(ざんき)の思いを本書は切々と伝える。結局は、モンゴルもチベットもウイグルも、刃(やいば)を抜き取られて民族自決は遥(はる)かなるものとなってしまった。

本書の最後で著者は「本書を書いている間、私はずっと一種の昂揚(こうよう)感に包まれていた。興奮状態だった」と記す。そうにちがいない。モンゴル騎兵の精神を探る旅に出て気づかされた、自決を求めてなお衰えることのないモンゴル人の熱い魂を描写しようというのだから。著者の昂揚感は私にも深々と伝わる。(文芸春秋・1850円+税)

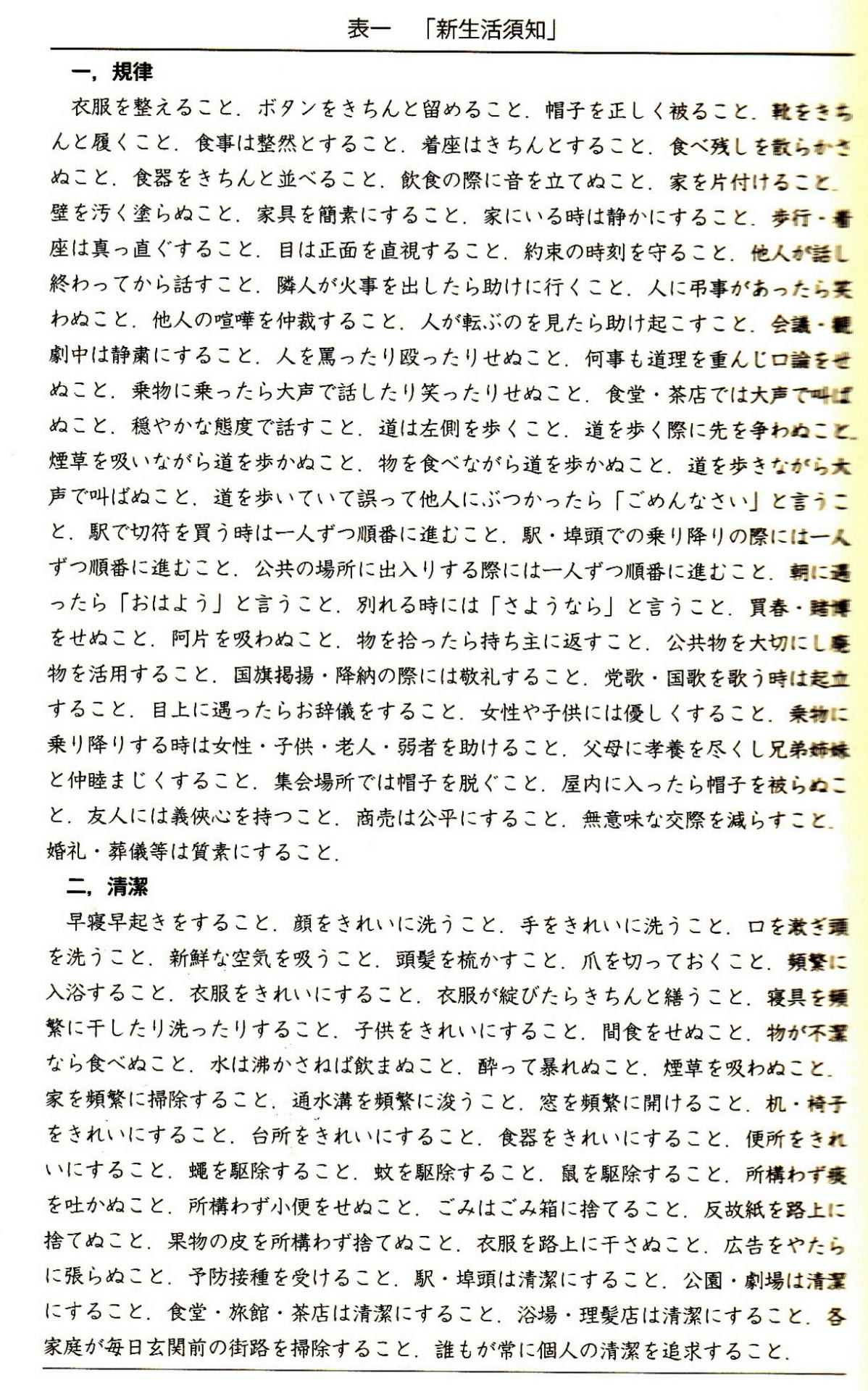

(「新生活須知」 本書p.5より引用))

(「新生活須知」 本書p.5より引用))