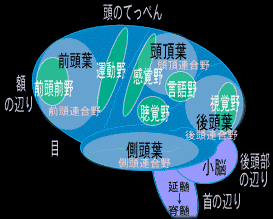

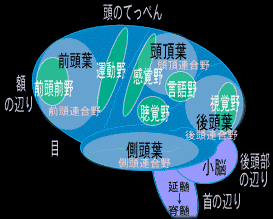

大脳(終脳)は表面の外套(大脳皮質・大脳髄質)と深部の大脳基底核に分ける。外套は、しわによって各パーツに分けられる。

大脳皮質(灰白質・神経細胞からなる)

前頭葉

前頭葉

大脳の前にある部分。前頭葉は、人間の思考や理性を制御している。また、言葉を話したり、体を動かしたりする機能も担っている。人が人であるために最も関与している部分といえる。人間が感情を抑え理性的に行動できるのも、前頭葉の働きがあるからである。前頭葉の機能に問題が生ずると、

・我慢が必要なときに我慢できなくなる

・己の感情のまま行動する

・言葉がしゃべれなくなる

・運動機能に問題がおこる

など、大きな問題になってしまう。

頭頂葉

大脳のてっぺんやや後方に位置する部分である。人間の感覚に関わる機能を担っている。例えば、暗闇でものを触ったときに、「硬いもの」「軟らかいもの」「暖かいもの」「冷たいもの」など、そういった認識を頭頂葉が行っていると考えられている。従って、頭頂葉に問題が起こると

・感覚がなくなる

・体の一部分、または全体がしびれる

といった問題が発生する。

側頭葉

大脳の横の部分。頭でいうと、こめかみの辺りに位置する部分である。特に重要な機能は記憶だが、それ以外にも聴覚・嗅覚を認識する役割も持っている。ここに問題が発生すると

・昔のことが思い出せなくなる、逆に最近のことが覚えられなくなる

・耳は聞こえるが何を聞いているのか理解できない

・においはわかるが何のにおいかわからない

などの問題を引き起こす。

後頭葉

大脳の後ろにある部分。ここの役割は視覚である。よくある、後頭部を強打すると、目がちかちかするのは後頭葉に物理的ショックが与えられたことにより、一時的に視覚障害が起こっているからである。時間がたってショックが収まると、視覚は元に戻るが、後頭葉に永続的な問題が起こると

・目には異常がないのにものが見えない

・ものは見えるが正確に見えない

などの問題が起こる。

このように、大脳の各部は場所によってそれぞれちがった役割を担っているわけだが、この各部が常に連携をとることによって、人間の行動が起こってくる。例えば、朝、電車の中で職場の同僚に挨拶されて、挨拶を返すという行動を考えてみましょう。ある人が、後ろから「おはよう」と自分に言ってきた、この時点でまず側頭葉が「おはよう」という言葉を聞いたというのを認識する。その情報が前頭葉に送られ、「おはようは朝の挨拶で、基本的に知ってる人にしかしないものだ、じゃあ誰が言ったのか確認しよう」と判断し、声をかけてきた人を見ようと振り向く。そして挨拶した人を見て、その見た情報が側頭葉に送られ、自分の見たことがある人かどうかを記憶から引っ張り出してくる。その記憶の中に、会社の同僚の人というものがあり、またその情報が前頭葉に送らる。ここで、「会社の同僚が朝の挨拶をしてきたんだから挨拶しなければいけない」と判断し、「おはよう」と返事をする。過程は非常に長いが、人間はこれを一瞬のうちに判断し、実行している。人が人であるために最も重要なのは前頭葉だが、実際はこのようなちょっとしたことでも大脳全体が連動している。

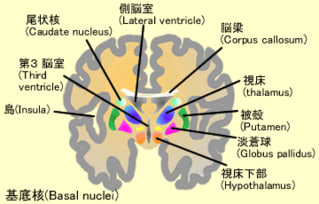

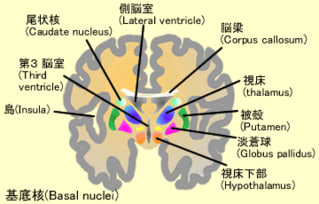

大脳基底核

大脳皮質と視床、脳幹を結びつけている神経核の集まりである。哺乳類の大脳基底核は運動調節、認知機能、感情、動機づけや学習など様々な機能を担っている。

大脳辺縁系(嗅脳)

大脳辺縁系(嗅脳)

大脳皮質の内側にあり、

大脳髄質(白質・神経線維)に包まれている。脳幹の周囲にある部分を言う。大脳の古い皮質と言われており、人間に進化する前の性質、つまり動物として生きて行くために必要な機能を持った部分である。大脳辺縁系は大脳皮質を殆ど持たない爬虫類のもある。

■ 帯状回

やる気を起こす。

■ 扁桃核

本能的な快、不快をもたらす。

■ 海馬

記憶と深い関係がある。