「茶室」には「珪藻土」を塗っているのですが、「工房」の方は「漆喰」がいいと思っています。

30年程前に、「土壁」や「漆喰」を作るワークショップに参加しました。

消石灰が、かなりの熱を帯びたのを覚えています。

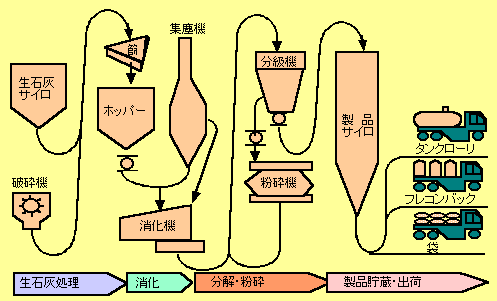

「消石灰画像」

**********************************

化学式 CaO + H2O → Ca(OH)2 + 熱

生石灰 水 消石灰

(酸化カルシウム) (水) (水酸化カルシウム)

左官材 固化材(固めるためのもの)×骨材(砂など)やスサ×その他(保水材、装飾材、色粉)

漆喰は 漆喰=消石灰×スサ×糊 で構成。

固化材である消石灰。日本で石灰というと消石灰が一般的。

作り方は石灰岩を塩焼きにしたものに水を加えて作る。

消石灰の工場では、巨大な釜の上から石灰岩と塩、石炭を入れて焼き、消石灰になったら下から取り出す。

精製をして非常に粒子の細かいものを左官用の石灰に使用。

グランドのライン引きや土壌改良の石灰もこの消石灰が原料。

色が白であるというのも特徴で純白で「白」の標準。

性質は気硬性で、空気中の二酸化炭素を反応することで固まる。

スサ スサは作業性向上と亀裂防止のため。

ワラを細かくしたワラスサが一般的、仕上がったときにワラが表面に出て壁をよく見るとワラの色が少し出る。

純白に近い漆喰壁を作りたい場合は、ワラを漂白し、白くしたものと使うか、紙のスサを使用し、漆喰を作る。

最近では化学繊維のスサがあり、その場合も純白に近い漆喰壁を作ることが出来る。

糊 左官でいう糊は保水性のために入れるものを言う。

石灰とスサだけでは塗り広げたときに乾燥が速くうまく仕上がらない。

保水性を持たせるため角又という海草の糊を入れます。

本来は角叉(ツノマタ)を煮て、糊分を抽出して混入。最近では粉角叉という糊分を抽出し乾燥させたものがある。

**************************************

原田左官工業所

http://www.haradasakan.co.jp/index.html

日本石灰協会

http://www.jplime.com/sekkai/sekkai03.html

30年程前に、「土壁」や「漆喰」を作るワークショップに参加しました。

消石灰が、かなりの熱を帯びたのを覚えています。

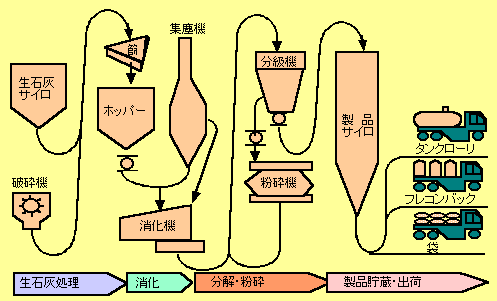

「消石灰画像」

**********************************

化学式 CaO + H2O → Ca(OH)2 + 熱

生石灰 水 消石灰

(酸化カルシウム) (水) (水酸化カルシウム)

左官材 固化材(固めるためのもの)×骨材(砂など)やスサ×その他(保水材、装飾材、色粉)

漆喰は 漆喰=消石灰×スサ×糊 で構成。

固化材である消石灰。日本で石灰というと消石灰が一般的。

作り方は石灰岩を塩焼きにしたものに水を加えて作る。

消石灰の工場では、巨大な釜の上から石灰岩と塩、石炭を入れて焼き、消石灰になったら下から取り出す。

精製をして非常に粒子の細かいものを左官用の石灰に使用。

グランドのライン引きや土壌改良の石灰もこの消石灰が原料。

色が白であるというのも特徴で純白で「白」の標準。

性質は気硬性で、空気中の二酸化炭素を反応することで固まる。

スサ スサは作業性向上と亀裂防止のため。

ワラを細かくしたワラスサが一般的、仕上がったときにワラが表面に出て壁をよく見るとワラの色が少し出る。

純白に近い漆喰壁を作りたい場合は、ワラを漂白し、白くしたものと使うか、紙のスサを使用し、漆喰を作る。

最近では化学繊維のスサがあり、その場合も純白に近い漆喰壁を作ることが出来る。

糊 左官でいう糊は保水性のために入れるものを言う。

石灰とスサだけでは塗り広げたときに乾燥が速くうまく仕上がらない。

保水性を持たせるため角又という海草の糊を入れます。

本来は角叉(ツノマタ)を煮て、糊分を抽出して混入。最近では粉角叉という糊分を抽出し乾燥させたものがある。

**************************************

原田左官工業所

http://www.haradasakan.co.jp/index.html

日本石灰協会

http://www.jplime.com/sekkai/sekkai03.html

けだし「名言」・・・整理名人愛之助さん

整理が苦手な貫地谷さん・・・

「整理収納」カウンセリングの依頼が爆発的に増えています。

まずは「健康」のために・・・「カビ退治」のためにも「収納整理」が大切です。

昨日のように気持ちのいいお天気の日は、「カビ」も楽しそうに(?)舞いあがります。

着物の処分を依頼され、タンスの引き出しを開けたら、煙のようにカビがフワッと立ち、ドン引きしました。

エアコンのかびもビッシリで、家全体が怖いほどのカビの量で、ホントに健康被害を心配しました。

エアコンフィンをピッカピカに磨き、家具は処分する方向で依頼者さんを説得しました。

これで半年は大丈夫!肺炎に気をつけて長生きして下さいね。

★ 着物のリサイクル「タンス屋」~「カンブリア宮殿」より

船橋の「東武デパート」にもあります。「タンス屋」1号店だそうですよ。

https://www.youtube.com/watch?v=YpDOw_IUej8

★ 鎌ヶ谷市~家具の処分

http://www.kashiwa-shiroi-kamagayakankyoeiseikumiai.or.jp/shirasagi/sodai.html

以前、荒川区の整理依頼者の方で、明らかに健康を害しておられましたが、犯人は「黄砂」でした。

サッシだから、入ってこないと思い込んでおられましたが、そんな事はありません。

「猫のツメトギ」のせいだと言っていましたが、勝手な思い込みは危険です。

ご本人は気がついておられませんでしたが、不潔な環境にいると、当然心も不健康になります。

それを解決するために「風水」や「神仏」に頼る日々・・・まだ40代の若さで、勿体ないと思いました。

不用品を処分して、開口部を大きく開けたら、それだけで元気になるはず。

鬼怒川の氾濫によって大きな被害がでました。お見舞いを申し上げます。

一昨日から、さすがに筆が進まず、ブログをお休み致しました。

*************************

「とんとんはうす村」の「床材」探しに「ニトリ」に行きました。

「竹のござ」を探していたのですが、私のような高齢者にもらくらく出来る「フローリング材」を見つけました。

試験的に、30枚購入して、難しい和室に敷いてみました。裏がウレタンで、敷いた感じはこうです。

1畳半で9000円ちょっと。少し高いかな?と思ったけど、簡単に他の部屋にも移せるのがいい。

いつ建て替えるかわからない、うちのような場合、凄く便利だと思いました。

敷いた感じです。

1枚は。30x30センチ

1箱30枚、1枚285円

本当はこの「竹ござ」探しています。仕方ないので、ネットで探しま~す。

一昨日から、さすがに筆が進まず、ブログをお休み致しました。

*************************

「とんとんはうす村」の「床材」探しに「ニトリ」に行きました。

「竹のござ」を探していたのですが、私のような高齢者にもらくらく出来る「フローリング材」を見つけました。

試験的に、30枚購入して、難しい和室に敷いてみました。裏がウレタンで、敷いた感じはこうです。

1畳半で9000円ちょっと。少し高いかな?と思ったけど、簡単に他の部屋にも移せるのがいい。

いつ建て替えるかわからない、うちのような場合、凄く便利だと思いました。

敷いた感じです。

1枚は。30x30センチ

1箱30枚、1枚285円

本当はこの「竹ござ」探しています。仕方ないので、ネットで探しま~す。

露地といわれる茶室の庭には待合がある。寄付から露地に下りた客が、亭主の迎えがあるまで腰掛けて待つための場所。

通常、円座(イグサを編んだ丸い尻当て)と、たばこ盆が置かれる。

寒い季節には手あぶりが置かれ、手を当てて暖をとる。

茶事では、招かれた客は座敷の寄付き(控えの間)で身支度を整えて他の客が集まるのを待ちます。

客が揃うと、茶室の庭(露地)にある待合で待機します。合図により中へ進み亭主の出迎え(迎え付け)を受けます。

客は蹲踞で手を清め口をすすぎ、躙り(にじり)口から茶席へと入ります。

茶事では初入りと後入りにわかれているため、その中間で中立ちといって一度茶席の外へ出ます。

そして庭にある待合で待機し、休憩します。その後、合図で後入りへと続きます。

簡単な茶事の流れですが、茶事における待合の役割とは、客が亭主の迎え付けや、

中立ちのときの再び席入りの合図を待つための待合場所です。待合には客が足を乗せる踏み石が敷かれていることが多いようです。

露地迎え付け、

客がお茶を戴く空間だけが茶室といわれる事が多い。茶室は庭(露地)も含めて付随する建築すべてを茶室という考えもある。

FACEBOOK

https://www.facebook.com/#!/yumiko.notake

にほんブログ村

にほんブログ村

通常、円座(イグサを編んだ丸い尻当て)と、たばこ盆が置かれる。

寒い季節には手あぶりが置かれ、手を当てて暖をとる。

茶事では、招かれた客は座敷の寄付き(控えの間)で身支度を整えて他の客が集まるのを待ちます。

客が揃うと、茶室の庭(露地)にある待合で待機します。合図により中へ進み亭主の出迎え(迎え付け)を受けます。

客は蹲踞で手を清め口をすすぎ、躙り(にじり)口から茶席へと入ります。

茶事では初入りと後入りにわかれているため、その中間で中立ちといって一度茶席の外へ出ます。

そして庭にある待合で待機し、休憩します。その後、合図で後入りへと続きます。

簡単な茶事の流れですが、茶事における待合の役割とは、客が亭主の迎え付けや、

中立ちのときの再び席入りの合図を待つための待合場所です。待合には客が足を乗せる踏み石が敷かれていることが多いようです。

露地迎え付け、

客がお茶を戴く空間だけが茶室といわれる事が多い。茶室は庭(露地)も含めて付随する建築すべてを茶室という考えもある。

FACEBOOK

https://www.facebook.com/#!/yumiko.notake

にほんブログ村

にほんブログ村