中日サンデー版に、都道府県の名前の由来が載りました。

地名の由来を知ることは、地理への興味・関心を高めるためにはとても大切です。

最後の今回は、

福岡:かつて筑前国域を治めていた黒田氏の発祥の地である備前福岡(岡山県瀬戸内市)に因むと言われています。

佐賀:明治の県設置時に県庁所在地となった佐賀郡にちなみます。

古来は「佐嘉」の表記が主に使われていましたが、やがて「佐賀」も使われるようになり、明治維新の時に「佐賀」に統一されました。

長崎:長崎氏は桓武平氏千葉流(九州千葉氏)の流れを汲む氏族であり、長崎県の名の由来になりました。

現在の長崎県庁舎付近の長い御崎に館を構え、長崎港界隈の深堀から時津までの広い範囲を領していた九州千葉氏の一族が九州長崎氏を名乗りました。

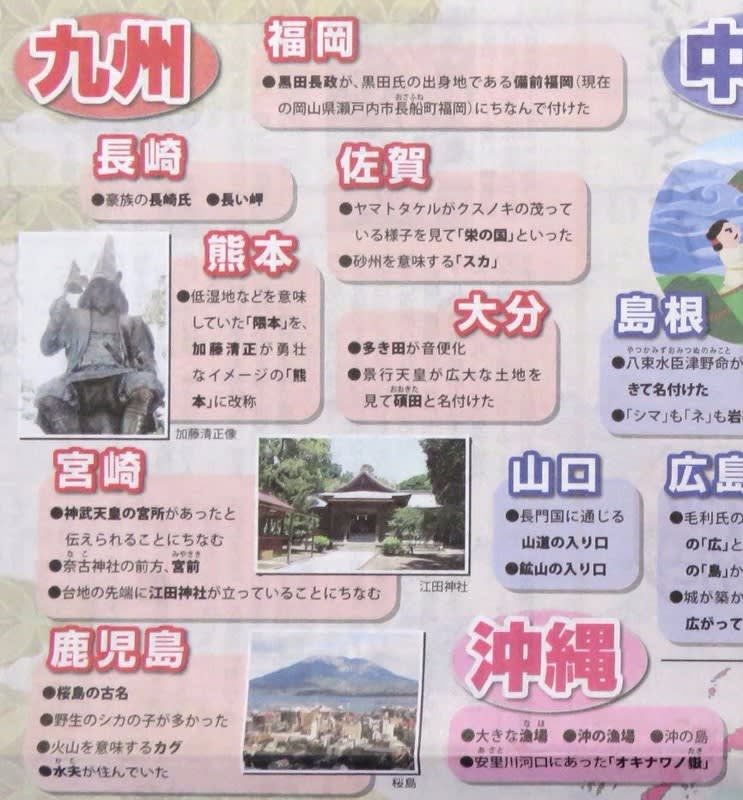

熊本:古くは隈本と言われました。「隈本」の名が文献にみられるのは南北朝時代以降で、これを加藤清正が「隈」の字が畏(おそれる、かしこまる)の字を含むため武将の居城の名に相応しくないとして「熊」の字を充てたと言われています。

大分:「豊後国風土記」では、景行天皇がここに来たとき「広大なる哉、この郡は。よろしく碩田国(おおきた)と名づくべし」とし、これがのちに大分と書かれるようになったといわれます。

しかし、実際の大分平野は狭く複雑であり、「多き田」が「大分」になったとの見解が有力です。

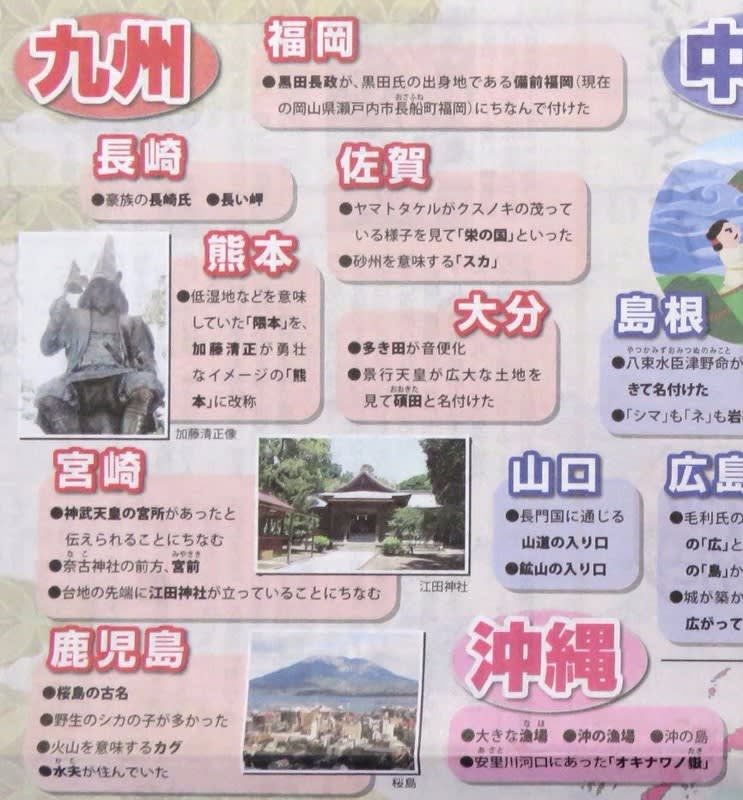

宮崎:「宮」の「前(さき)」つまり「宮前」からきています。初代の天皇といわれる神武天皇の住まいであった高千穂宮の前に広がる土地であるため「宮前(みやさき)」といわれていたのが、いつのころからか「宮崎」になりました。

鹿児島:古くは桜島のことを鹿児島と呼んでいました。鹿児島の由来は、野生の鹿の子が多く生息していたからとか、火山を意味するカグという言葉からとか、多くの水夫(かこ)が住んでいたからとか、さまざまな説があります。

沖縄:鑑真の伝記『唐大和上東征伝』(779年)の中に、「阿児奈波」と出てきます。「沖縄」という漢字は日本語的な当て字ですが、これは新井白石の『南島誌』(1719年)が初出です。これは白石が長門本『平家物語』に出てくる「おきなは」に「沖縄」の字を当てて作りました。日本政府が「琉球処分」し、自国の領土であることを示す際に、県名を「沖縄」としました。

地名の由来を知ることは、地理への興味・関心を高めるためにはとても大切です。

最後の今回は、

福岡:かつて筑前国域を治めていた黒田氏の発祥の地である備前福岡(岡山県瀬戸内市)に因むと言われています。

佐賀:明治の県設置時に県庁所在地となった佐賀郡にちなみます。

古来は「佐嘉」の表記が主に使われていましたが、やがて「佐賀」も使われるようになり、明治維新の時に「佐賀」に統一されました。

長崎:長崎氏は桓武平氏千葉流(九州千葉氏)の流れを汲む氏族であり、長崎県の名の由来になりました。

現在の長崎県庁舎付近の長い御崎に館を構え、長崎港界隈の深堀から時津までの広い範囲を領していた九州千葉氏の一族が九州長崎氏を名乗りました。

熊本:古くは隈本と言われました。「隈本」の名が文献にみられるのは南北朝時代以降で、これを加藤清正が「隈」の字が畏(おそれる、かしこまる)の字を含むため武将の居城の名に相応しくないとして「熊」の字を充てたと言われています。

大分:「豊後国風土記」では、景行天皇がここに来たとき「広大なる哉、この郡は。よろしく碩田国(おおきた)と名づくべし」とし、これがのちに大分と書かれるようになったといわれます。

しかし、実際の大分平野は狭く複雑であり、「多き田」が「大分」になったとの見解が有力です。

宮崎:「宮」の「前(さき)」つまり「宮前」からきています。初代の天皇といわれる神武天皇の住まいであった高千穂宮の前に広がる土地であるため「宮前(みやさき)」といわれていたのが、いつのころからか「宮崎」になりました。

鹿児島:古くは桜島のことを鹿児島と呼んでいました。鹿児島の由来は、野生の鹿の子が多く生息していたからとか、火山を意味するカグという言葉からとか、多くの水夫(かこ)が住んでいたからとか、さまざまな説があります。

沖縄:鑑真の伝記『唐大和上東征伝』(779年)の中に、「阿児奈波」と出てきます。「沖縄」という漢字は日本語的な当て字ですが、これは新井白石の『南島誌』(1719年)が初出です。これは白石が長門本『平家物語』に出てくる「おきなは」に「沖縄」の字を当てて作りました。日本政府が「琉球処分」し、自国の領土であることを示す際に、県名を「沖縄」としました。