2024年4月29日(月)

久しぶりに算数の問題を解いてみよう。三角形の面積の問題である。基本的な事項は、次の通りである。

(ⅰ)高さが等しい2つの三角形の面積の比は、底辺の比に等しい。

(ⅱ)底辺を共有する2つの三角形の面積の比は、高さの比に等しい。

上の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかを用いて、2つの三角形の面積の比を求めるのが、このブログで取りあげた問題で

ある。難しくないので童心に返って解いてほしい。

2024年4月29日(月)

久しぶりに算数の問題を解いてみよう。三角形の面積の問題である。基本的な事項は、次の通りである。

(ⅰ)高さが等しい2つの三角形の面積の比は、底辺の比に等しい。

(ⅱ)底辺を共有する2つの三角形の面積の比は、高さの比に等しい。

上の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかを用いて、2つの三角形の面積の比を求めるのが、このブログで取りあげた問題で

ある。難しくないので童心に返って解いてほしい。

2024年4月27日(土)

πが無理数であることの初等的な証明を紹介したい。本文にあるように、

小平邦彦編『数学の学び』」(1987.10.8岩波普店)収録の「数学に王道なし」

で紹介されていたI.Nevenによるに証明である。じっくり読んで、理解していただきたい。

ネピア数eが無理数であることの証明をこのブログのどこかで書いたような気がして探してみたが、なかった。

πが無理数であることの証明より遙かに簡単なので、何れこのブログで紹介したい。

ところで、「eやπが無理数である」ことの初等的でない証明は、超越数に関するリンデマンの定理の系を利用

する方法である。後に示すように、簡単に証明できる。リンデマンの定理の系とは、

0 でない代数的数 α に対して eα は超越数である

との命題である。超越数とは、どの有理(数)係数の代数方程式

(n は正の整数、各 ai は有理数)

(n は正の整数、各 ai は有理数)の解にもならない複素数のことをいう。

実数の超越数⇒無理数

である(注)から、 eやπがリンデマンの定理の系を用いて、超越数であることを言えばいい。

<ネピア数eが超越数、無理数であること>

代数的数α=1に対して、リンデマンの定理の系から

e¹=e は超越数

である。よって、eは超越数、無理数である。

<円周率π が超越数、無理数であること>

π が代数的数であると仮定する。すると、iπ も代数的数であるから、リンデマンの定理の系より

e^(iπ)は超越数

である。しかし、オイラーの公式より

e^(iπ)=-1は代数的数

となり、矛盾する。よって、πは超越数、無理数である。

(終了)

このように、リンデマンの定理の系より簡単に「eやπが超越数、無理数である」ことを示すことができる。し

かし、私自身がリンデマンの定理そのものをよく理解していないので、指摘だけにとどめておく。

(注)

超越的な実数はすべて無理数であるが、無理数のすべてが超越数であるとは限らない。例えば

x=√3

は無理数であるが、

x²-3=0

の代数方程式の解となる。したがって、√3は無理数であるが超越数でなく代数的な実数である。

ちょっと休息

(1)4月26日のFacebook投稿より

○自損事故で廃車になった車に代わって、昨日新しい車を納車して いただきました。車種は、写真のようにヤリ

スZ ハイブリッドです。2023年5月登録された中古車です。走行距離は、1500kmです。私の年齢から

考えて、これが最後の車になりそうです。

今日、海津医師会病院まで試運転をしてきましたが、乗り心地がいいので気に入っています。

○昨日送ってもらって岐阜学習センター研修室で14時から開かれた『おもしろ物理』サークルに参加しました。

くわしいことは書きませんが、テーマは蜂の巣などの正6角形で平面が覆われている構造物についてと他のテーマで

す。16時30分頃に終了しました。

サークルが始まる前に、学習センターの事務室で成績(単位修得)証明書と卒業証明書を申請しました。30分ほ

どですぐに発行してもらえました。写真のように、厳封されていますが、学位授与機構への申請は開封して提出する

ことになっています。

これで、学位授与機構に提出する岐阜大学・玉川大学・岐阜聖徳学園大学と大学院・放送大学の単位修得(成績)

証明書は、すべて揃いました。岐阜大学の卒業証明書は、申請の基礎になります。放送大学の卒業証明書は、現在

(申請時に)放送大学の全科履修生(正課生)に在籍していないことの証明になります。

2024年4月25日(木)

高校数学を学ぶ者が一度は解いておきたいと思う問題が、

y=mxに対して、点A(a,b)と対称な点B(u,v)を求めよ

という問題である。この問題に対して、オーソドックスな解法は、次の手順に従う方法である。

(ⅰ) 中点をMとしたとき、M((a+u)/2, (b+v)/2 )は、y=mx上にあるから

(b+v)/2 =m・(a+u)/2

が成立する。

(ⅱ) AM⊥y=mxの方向ベクトル(1,m)であるから、ベクトルAM・y=mxの方向ベクトル=0となる。す

なわち、

(u-a,v -b)・(1,m)=0

u-a+m(v -b)=0

が成り立つ。

※ この部分は、直線AMの傾きとy=mxの傾きmの積はー1になる。このことを使ってもいい。すなわち、

(v-b)/(u-a)・m=-1

u-a+m(v -b)=0

が成り立つ。

(ⅲ) (ⅰ)(ⅱ)をu,vの連立方程式として、u,vをa,bで表す。

上の解法は本文と重なるが、教科書が上の解法を掲載していることもあってあえて記述した。何れも、文字

a,bを含む連立方程式となるから、計算が大変である。そこで、ここでは行列を用いて計算を楽にすることを考

えた。行列は新しい高校の学習指導要領で数学Cの一部として登場した。しかし、選択となっているので本格的

に学ぶ機会は少ないであろう。その意味で、本文の(解法1)・(解法2)も現行の高校数学の範囲を超えて

いるかも知れない。しかし、以前の高校数学(『代数・幾何』の単元となっていた「1次変換」)では、(解法

1)・(解法2)も高校数学で扱われていたし、このような問題も試験に出題されていた。

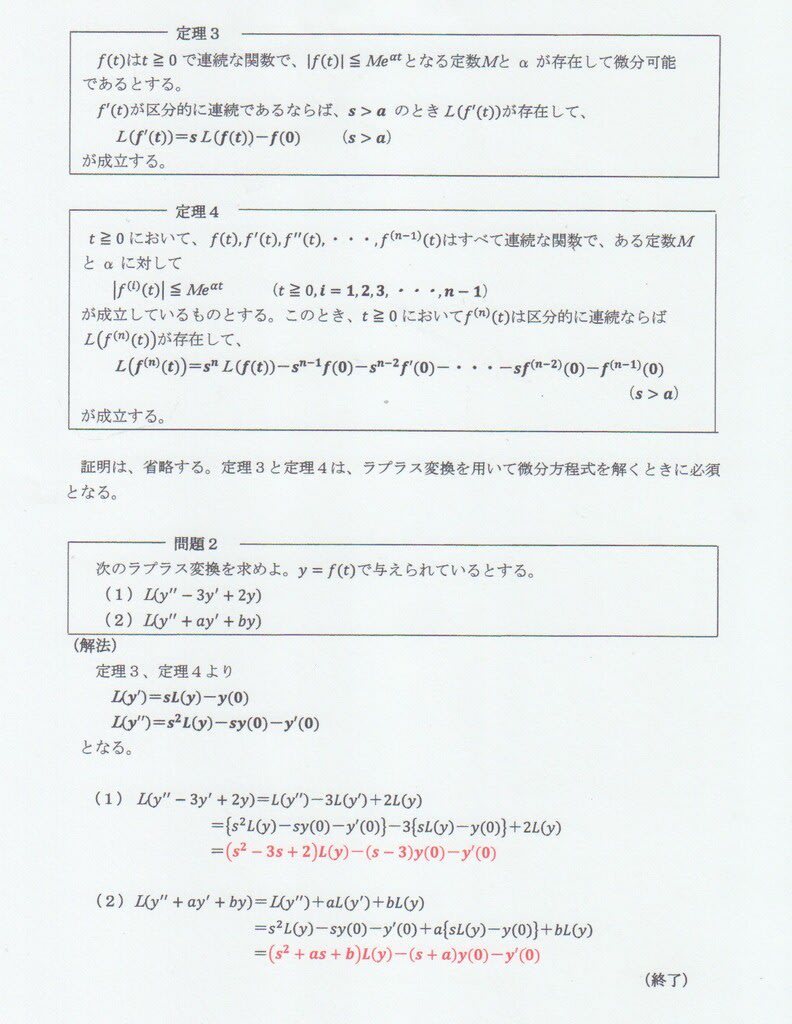

2024年4月23日(火)

前回のブログ;

ラプラス変換1(2024年4月19日)

では、主としてラプラス変換の定義やその関連定理の紹介等数学的な内容であった。今回は、直観的に主だった

関数のラプラス変換を施して得られる関数を表にして、その表を基にしていろいろな関数をラプラス変換をして

みよう。

ラプラス変換は、線型常微分方程式を解くなど物理学等ではよく利用される。与えられた線形常微分方程式は、

本文の定理4と初期値を用いてラプラス変換をするとL(y)がsの代数方程式になる。その代数方程式を解いて、

L(y)をsの関数で表す。次に、そのsの関数をラプラス逆変換をすると、もとの線形常微分方程式の一般解がわか

るわけである。

この線形常微分方程式をラプラス変換を用いて解く方法は、何れブログで取りあげてみたいと思う。

ちょっと休息

(1)春を感じる

13日(土)に撮影した写真。春、満開である。

2024年4月21日(日)

高校の数学Ⅲで一番よく使われる定理

θ→0 のとき sin θ/θ→1

を適応した極限値の問題を1問とりあげてみた。本文でも述べたように、インターネット上に載せられて

いた問題である。この定理の証明は、省略する。見方を変えると、

θが0に近いところでは sin θ≒ θと近似できる

ことを、この式は示している。単振り子の周期Tを求めるガリレオの公式

T=2π√(L/g) L・・・ひもの長さ,g・・・重力加速度

は、このことを使って導くことができる。私のブログ

単振り子の周期 ~近似式としてのガリレオの公式の導出 (2023年10月2日)

を参照にしていただきたい。

さて、問題についてポイントは、極限値を求める関数の分母を

e^(x^2)-cos x={e^(x^2)-1}+(1+cos x)

と変形することに気づくかどうかである。この変形ができれば、比較的やさしい問題となる。

とにかく、解いてみよう。

ちょっと休息

(1)壊れたプリンターと同じLP-s7100が配送されてきた

アマゾンで購入した中古のエプソンのレーザープリンターLP-s7100が到着した。増設用の1段カセットが

組込まれていたので、重さが40kg近くになった。とにかく、設置するまでが大変であった。

なぜか増設用の1段カセットは奥まで挿入できずに、使用を諦めた。それでも、トレイとカセットの2段給紙

ができるので、それで十分である。両面印刷ユニットも装着済みであった。トナーは私が使っていた廃棄した

LP-s7100のものと合わせて、追加購入は当分必要がないであろう。

家庭内Lanにつないであるので、どのパソコンからも印刷できる。ノートパソコンから印刷してみたが,十分

な印字品質であった。キャノンのインクジェクトプリンターと併用しながら、何年かはこのプリンターを使うこ

とになるだろう。