2023年11月4日に東北公益文科大学にて、シンポジウムを開催いたします。太陽建築は、自然と共生する建築設計の可能性を追求してきました。シンポジウムでは、この可能性を感じることができる内容の講演内容となっており、大変有意義なものになると確信しております。みなさまのご参加をおまちしております。

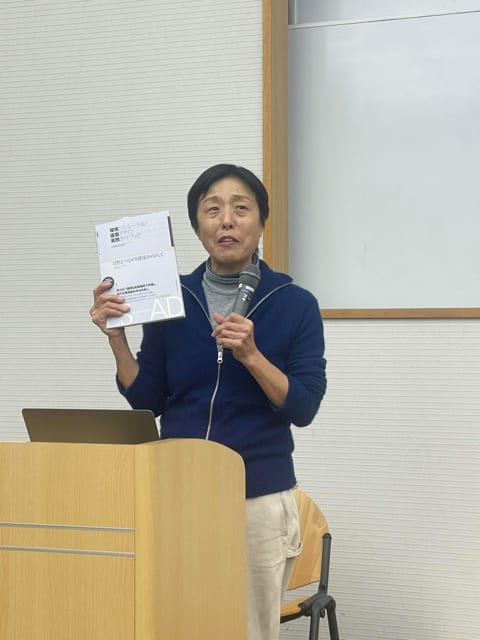

◆著書の編者 建築家 渡辺菊眞氏の講演

井山武司の太陽建築の何が「すごい」のかが読み解かれます。

◆建築家 川島範久氏との対談

パッシブ建築群における井山武司「太陽建築」の本邦初の位置付けとともに、これからのパッシブ建築を披露します。

◆太陽建築の出発点

酒田大火復興建築である大工町計画の紹介と、その魅力、可能性が紹介されます。

◆鎌仲ひとみ氏からメッセージ

太陽建築発刊によせて、森羅万象を味方にする太陽建築についてお話いただきます。

◆太陽建築研究会からひと言

■日時:会場

2023年11月4日(土)

開場:13時00分 開演:13時30分 閉演:16時30分

会場 東北公益文科大学(〒998-0055 山形県酒田市飯森山3丁目5-1)

■お問合せ・お申込 太陽建築研究会

Tel 090-4887-4475

e-mail e.ekojima@icloud.com

Fax 0235-64-8818

■参加費 お一人 500円

■プログラム

0.太陽建築刊行に寄せて

鎌仲ひとみ(映画監督 ぶんぶんフィルムズ代表)

1.太陽建築と井山武司

渡辺菊眞(建築家 高知工科大学准教授)

2.Passive Architecture と太陽建築 Passive Architectureのこれから

川島範久(建築家 明治大学准教授)×渡辺菊眞

-休憩-

3.太陽建築の起点:酒田大火と大工町計画

・大工町計画と、これから

温井亭(東北公益文科大学教授)

・大工町計画の構造と、その可能性

高橋俊也(高橋俊也建築構造研究所)

4.太陽建築を未来へ 小島英理子(太陽建築研究会)

井山武司はパッシブソーラー建築の偉大なる先駆者であり、彼は自身が手掛けた建築を「Solarchis(ソラキス)」と名付け、生涯かけて51の「Solarchis」を世に送り出している。「Solarchis」とは「太陽原理の建築」と読み替えることができ、事実、その建築は原理的・思想的で、単なる省エネルギーの建築を超えた、根源的、かつ未来の建築を導き出す大いなる可能性を秘めたものである。2022年8月、井山武司の建築思想と建築技術をまとめた遺構「太陽建築」が刊行された。当シンポジウムはその出版を記念するものであるともに、太陽建築の意味を改めて紐解き、未来を切り開く可能性を多面的にあぶりだすものである。井山武司が生涯説き続けた「母なる地球 父なる太陽」という根本思想は、人間が地球に生きるための根源であり、それゆえ、持続可能な社会の構築を真にめざすためには、その意味を問い、それを未来につなげていかないといけない。太陽建築を未来へ。太陽建築から未来へ。