区の健康診断に行った時だったか、どこかでもらった冊子

ちょうど漢方のことをもっと知りたいと思っていたところv

下記のメモは一部で、ほかにも

「がんと上手に向き合い、つきあう」

「認知症を笑顔で支える」などあり、勉強になる冊子v

※漢方薬は自己判断で服用せず、医師、薬剤師に相談してください

<漢方に関するHP>

●漢方ビュー

●ツムラ(取材協力)

【内容抜粋メモ】

●「40歳からの女性のヘルスケア」

帯山中央病院院長/麻布ミューズクリニック名誉院長 渡邉賀子監修

若い女性でもストレスや、疲れから、自律神経機能や、卵巣機能が低下し、

更年期障害のような症状を訴える方が増えています。

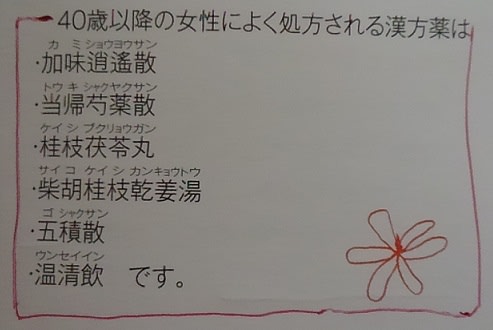

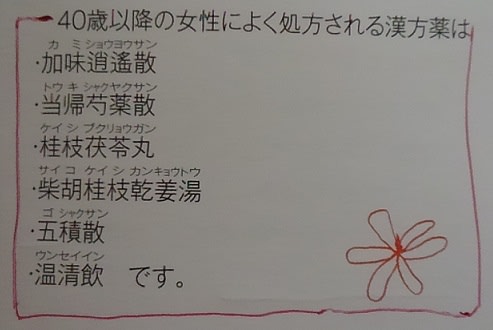

40歳以降の女性によく処方される漢方薬

更年期以降は、エストロゲンという女性ホルモンの急激な分泌低下が

多くの臓器・器官に影響を及ぼすため、1~2種類の漢方薬で対応できることが多い

もちろん「適度な運動」「1日3食」「冷え」に気をつけて入浴 などで

などで

セルフケアと日々の養生は欠かせません

●「胃もたれ・食欲不振に漢方力」

大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学教授 荒川哲男監修

胃もたれ、胃痛を訴えて検査しても異常がなく「慢性胃炎」と診断され、

真剣に取り組んでもらえず悩む人が多い

この場合「FD(機能性ディスペプシア)」に相当する病気と思われる

あまり知られていないが、日本人の約10%がこれにあたるという報告がある

【FDの2タイプ】

・胃もたれ、食べたものが胃の中に残っている症状

・食事早期の飽満感、食べはじめてすぐ満腹になり完食できない症状

(逆流性食道炎に似てるなあ

【胃の3つの機能】

・貯留

・消化

・排出

【生活の中で心がけること】

●漢方医学の成り立ち

中国を起源とする伝統医学が、朝鮮半島を経由して、日本に伝来したのは5~6C頃

その後、日本の風土・気候、体質に合わせて独自の発展をして、17Cに体系化されたのが漢方医学

「漢方」の名前の由来は、江戸中期にオランダから伝来した西洋医学の「蘭方」と区別するためにつけられた

「中医学」「韓医学」とも違う

●漢方は日本で育った自然の恵み

植物由来のものを中心に1000種類を超える生薬の組み合わせにより150近い処方がある

植物・鉱物のうち「薬効」をもつ部分を、一定の法則のもとに

原則2種類~十数種類を組み合わせてつくる

「副作用」が少ないのが特徴(まったくないわけではない

最新技術を駆使して、薬効を抽出・製剤化し、「エキス剤(顆粒)」として加工する

現在、病院で処方されている漢方薬の多くは、健康保険適用

148処方が厚生労働省に承認されている

徹底したトレーサビリティ

徹底したトレーサビリティ

原料の生薬(薬草の根、茎、葉などの有用成分を乾燥させたものや、動物由来のもの、鉱物)は

中国、東南アジア、韓国、日本で採れたもの

厳しく品質チェックされ→残留農薬・成分分析が行われる

【製造工程】

1.栽培・採集

2.品質検査

3.切栽

4.秤量・調合(決められた配合比にそって配合する

5.抽出・分離・濃縮(エキスを抽出

6.乾燥(スプレードライ装置で瞬間乾燥させる

7.造粒(安定性を高めるため、乳糖などと混合する

8.充填・包装

9.製品化

●西洋薬+漢方薬の「併用治療」のメリット

日本で漢方薬を処方するのは、西洋医学を6年間学び、国家試験に合格した医師

西洋薬+漢方薬の両方から、患者に合った薬を処方する医療システムは、世界的にも稀

漢方医学教育が生涯教育へ

漢方医学教育が生涯教育へ

大学の医学教育カリキュラムの中に、漢方を学ぶ「和漢薬(漢方薬)の特徴や使用の現状について概説できる」がある

卒業後も、研修や生涯教育として、教育プログラムを用意しているところも増えている

長寿社会に貢献

長寿社会に貢献

日本は世界一の長寿国で、健康寿命も、乳児死亡率の低さも世界一(まだ長寿国なんだっけ?

一方、高齢化率がついに23%を越え、「超少子高齢化社会」にある

世界の中でみた日本の高齢化率

介護を担う女性たち、高齢者は、西洋医学・西洋薬では解決しないいろいろな症状に悩んでいる(不定愁訴か

複数の症状を同時に改善し、いくつもの成分が助け合って作用し、経済的

これからの健康維持に漢方の果たす役割は大きいと考えられる

*

気になるのは、生薬の中に動物の成分が混ざっていることなんだよな

なんでも「クスリになるから」て乱獲して絶滅させるのがヒト

食料としてだけじゃなく、薬としても大量に殺される動物の情報も知りたい

それから、クスリをつくって、ヒトに処方するには、「動物実験」も大きく関わっている

あと、西洋薬も漢方薬も、合う・合わないがあるからね

効き目が高いのは高額という壁もある

まだまだ試行錯誤が必要

追。

これから寒くなると「リアルファー」製品、本革製品も出てくるけど、

こないだ、チラっとその現状のサイトを見ただけで、吐き気がする映像、写真がどっと出てきて

不安と恐怖で発作が出そうになった

惨い写真・映像も含まれるので、気をつけてください

惨い写真・映像も含まれるので、気をつけてください

世界動物保護協会(WSAP)によると、「毎年毛皮のために殺される動物は、10億を超えることもある

世界動物保護協会(WSAP)によると、「毎年毛皮のために殺される動物は、10億を超えることもある

“もの” じゃない お母さん なの

ちょうど漢方のことをもっと知りたいと思っていたところv

下記のメモは一部で、ほかにも

「がんと上手に向き合い、つきあう」

「認知症を笑顔で支える」などあり、勉強になる冊子v

※漢方薬は自己判断で服用せず、医師、薬剤師に相談してください

<漢方に関するHP>

●漢方ビュー

●ツムラ(取材協力)

【内容抜粋メモ】

●「40歳からの女性のヘルスケア」

帯山中央病院院長/麻布ミューズクリニック名誉院長 渡邉賀子監修

若い女性でもストレスや、疲れから、自律神経機能や、卵巣機能が低下し、

更年期障害のような症状を訴える方が増えています。

40歳以降の女性によく処方される漢方薬

更年期以降は、エストロゲンという女性ホルモンの急激な分泌低下が

多くの臓器・器官に影響を及ぼすため、1~2種類の漢方薬で対応できることが多い

もちろん「適度な運動」「1日3食」「冷え」に気をつけて入浴

などで

などでセルフケアと日々の養生は欠かせません

●「胃もたれ・食欲不振に漢方力」

大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学教授 荒川哲男監修

胃もたれ、胃痛を訴えて検査しても異常がなく「慢性胃炎」と診断され、

真剣に取り組んでもらえず悩む人が多い

この場合「FD(機能性ディスペプシア)」に相当する病気と思われる

あまり知られていないが、日本人の約10%がこれにあたるという報告がある

【FDの2タイプ】

・胃もたれ、食べたものが胃の中に残っている症状

・食事早期の飽満感、食べはじめてすぐ満腹になり完食できない症状

(逆流性食道炎に似てるなあ

【胃の3つの機能】

・貯留

・消化

・排出

【生活の中で心がけること】

●漢方医学の成り立ち

中国を起源とする伝統医学が、朝鮮半島を経由して、日本に伝来したのは5~6C頃

その後、日本の風土・気候、体質に合わせて独自の発展をして、17Cに体系化されたのが漢方医学

「漢方」の名前の由来は、江戸中期にオランダから伝来した西洋医学の「蘭方」と区別するためにつけられた

「中医学」「韓医学」とも違う

●漢方は日本で育った自然の恵み

植物由来のものを中心に1000種類を超える生薬の組み合わせにより150近い処方がある

植物・鉱物のうち「薬効」をもつ部分を、一定の法則のもとに

原則2種類~十数種類を組み合わせてつくる

「副作用」が少ないのが特徴(まったくないわけではない

最新技術を駆使して、薬効を抽出・製剤化し、「エキス剤(顆粒)」として加工する

現在、病院で処方されている漢方薬の多くは、健康保険適用

148処方が厚生労働省に承認されている

徹底したトレーサビリティ

徹底したトレーサビリティ原料の生薬(薬草の根、茎、葉などの有用成分を乾燥させたものや、動物由来のもの、鉱物)は

中国、東南アジア、韓国、日本で採れたもの

厳しく品質チェックされ→残留農薬・成分分析が行われる

【製造工程】

1.栽培・採集

2.品質検査

3.切栽

4.秤量・調合(決められた配合比にそって配合する

5.抽出・分離・濃縮(エキスを抽出

6.乾燥(スプレードライ装置で瞬間乾燥させる

7.造粒(安定性を高めるため、乳糖などと混合する

8.充填・包装

9.製品化

●西洋薬+漢方薬の「併用治療」のメリット

日本で漢方薬を処方するのは、西洋医学を6年間学び、国家試験に合格した医師

西洋薬+漢方薬の両方から、患者に合った薬を処方する医療システムは、世界的にも稀

漢方医学教育が生涯教育へ

漢方医学教育が生涯教育へ大学の医学教育カリキュラムの中に、漢方を学ぶ「和漢薬(漢方薬)の特徴や使用の現状について概説できる」がある

卒業後も、研修や生涯教育として、教育プログラムを用意しているところも増えている

長寿社会に貢献

長寿社会に貢献日本は世界一の長寿国で、健康寿命も、乳児死亡率の低さも世界一(まだ長寿国なんだっけ?

一方、高齢化率がついに23%を越え、「超少子高齢化社会」にある

世界の中でみた日本の高齢化率

介護を担う女性たち、高齢者は、西洋医学・西洋薬では解決しないいろいろな症状に悩んでいる(不定愁訴か

複数の症状を同時に改善し、いくつもの成分が助け合って作用し、経済的

これからの健康維持に漢方の果たす役割は大きいと考えられる

*

気になるのは、生薬の中に動物の成分が混ざっていることなんだよな

なんでも「クスリになるから」て乱獲して絶滅させるのがヒト

食料としてだけじゃなく、薬としても大量に殺される動物の情報も知りたい

それから、クスリをつくって、ヒトに処方するには、「動物実験」も大きく関わっている

あと、西洋薬も漢方薬も、合う・合わないがあるからね

効き目が高いのは高額という壁もある

まだまだ試行錯誤が必要

追。

これから寒くなると「リアルファー」製品、本革製品も出てくるけど、

こないだ、チラっとその現状のサイトを見ただけで、吐き気がする映像、写真がどっと出てきて

不安と恐怖で発作が出そうになった

惨い写真・映像も含まれるので、気をつけてください

惨い写真・映像も含まれるので、気をつけてください 世界動物保護協会(WSAP)によると、「毎年毛皮のために殺される動物は、10億を超えることもある

世界動物保護協会(WSAP)によると、「毎年毛皮のために殺される動物は、10億を超えることもある“もの” じゃない お母さん なの

お店で調理品が売られてたら、買うよな

お店で調理品が売られてたら、買うよな