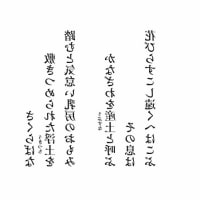

現代詩読解の基本に立ち返り、テクストの一字一句に対して理解を忠実に展開していきたい。杉本真維子『裾花』(思潮社、2014年)は、テクストを読み解くといった上で、迷宮入りしかねない、特異な技法で描かれているように思う。

(どぶの臭いのする本屋の

奥で、汁のようなものが煮えている

いつでも息をとめて彷徨い

「国語辞典はありますか」

と問う声が具材のように混ぜられていった

特異な点の第一は、ここに一般的な連想で読み解ける比喩はないということだろう。常識的に想起される詩というものには通常、広く了解されうる比喩が含まれる。きれいめの比喩による婉曲的な表現は、ときにポエムと揶揄されることもあるが、現代詩では、こうした比喩の濃度は限りなく薄められ、厳粛な知性がむき出しのまま立ち現れ、ポエムとは印象が大きく異なる仕様になっている。この詩集は一読して極めて知的なのであるが、その知性の描写する世界が一体なんであるのかが、掴みきれない。

たとえばここに描写された本屋は極めて具体的である。使われた直喩は、煮えている「汁のようなもの」、「具材のように混ぜられていった」声、である。実際になにか料理を奥で作っている本屋のような気さえしてくるが、「国語辞典はありますか」と問う声を具材にする料理なんてものは存在しえないわけだからこれはなんらかの暗示なのだと考えるべきであろう。

(たべろ、たべろ、

母や父や、あたたかい友人の腕が

給仕する

食べこぼしの染みに怒り

飲み残しのテーブルをなぐり

いまはしんと静かな

文字のない、一冊の本のためにわたしは生きたい

引用の最終行にて、この詩が書籍に関わる暗喩なのだと気づく。「たべろ、たべろ」と給仕されて、染みができるほど食い散らかして、残っているとなぐり、文字はすべてきれいに食べ尽くされてしまうようだ。うのみにする、という言葉はマイナスイメージで使われるが、うのみまるのみ、そこまで読まれる一冊の本であれば、それは幸福だろう。続く連では料理からいずれ人の形を得て(遠すぎる連想だが、ミツカンのお酢のキャッチコピー「いずれいのちにかわるもの」みたいに食事がしだいに生き物の形を得て)、本は読者に「思い通りに触」られていく。「ここの/本屋はあまりにもにおう」と、しめくくられるが、その料理とも生き物ともつかない書物という対象の、反転した生々しさを描写している。

ナダロ、という名の喫茶店には

行ったことがないまま

潰れてしまった隣の

帽子屋と

古びたピンボール店がときどき

枕元で、ナダロ、と囁く

なんだろ。ナダロ。ナダロってなんのことだろう。テクストそのままいえば店の名前なんだろう。いずれの詩も一見、実に具体的であり、一般的な比喩が排されていることで、蓋然性を失っているように思う。このテクスト主義は、シュールレアリスムの範疇なのかどうか、あわててロートレアモン伯爵『マルドロールの歌』や砂子屋書房の『現代詩人文庫 伊藤聚詩集』をめくってみたが、シュールレアリスムの突拍子のなさは、連想の組み替えという技法の大義の下、理解が動くように仕掛けられており、このような謎めいたものとは違う。どういうことなのだろうか。

夜半、眼鏡の奥で

壜をみがく腕はほほえみ

ただの固体に

埋まる身もこころであると

かすか、ふちに掛かる

夢のおもさを離れられない

言葉の含みがない。すがすがしいまでにテクストにかかれたままの詩語が詩語として成立している。そんな中で二編のみ、書かれた言葉自体を超えた飛躍を感じた。冒頭の「川原」と「音楽堂」である。

リコーダーを磨く

その腕に、青い萼をかぶせて

あなたがはげしく鳴っている

わたしは、耳の準備に忙しく

わずかな旅費を無心してむかう

すこやかな唄口、漏れた一音に凌われ、

ぐねぐねと塹壕に行き着く

この詩はオーケストラの鳴り響く音の奥行きがある。視覚的にもオーケストラのあちらこちらでの指運びが展開する情景が広がる。……、「ナダロ」に関しては、不思議、から出て行けないのは単に私の理解不足であり、読み解けてないだけだろう。おそらくここに杉本詩の技法の謎が隠れているはずだが手が届かない。崇高だなあ。

(どぶの臭いのする本屋の

奥で、汁のようなものが煮えている

いつでも息をとめて彷徨い

「国語辞典はありますか」

と問う声が具材のように混ぜられていった

(「青木屋書店」 20頁)

特異な点の第一は、ここに一般的な連想で読み解ける比喩はないということだろう。常識的に想起される詩というものには通常、広く了解されうる比喩が含まれる。きれいめの比喩による婉曲的な表現は、ときにポエムと揶揄されることもあるが、現代詩では、こうした比喩の濃度は限りなく薄められ、厳粛な知性がむき出しのまま立ち現れ、ポエムとは印象が大きく異なる仕様になっている。この詩集は一読して極めて知的なのであるが、その知性の描写する世界が一体なんであるのかが、掴みきれない。

たとえばここに描写された本屋は極めて具体的である。使われた直喩は、煮えている「汁のようなもの」、「具材のように混ぜられていった」声、である。実際になにか料理を奥で作っている本屋のような気さえしてくるが、「国語辞典はありますか」と問う声を具材にする料理なんてものは存在しえないわけだからこれはなんらかの暗示なのだと考えるべきであろう。

(たべろ、たべろ、

母や父や、あたたかい友人の腕が

給仕する

食べこぼしの染みに怒り

飲み残しのテーブルをなぐり

いまはしんと静かな

文字のない、一冊の本のためにわたしは生きたい

(「青木屋書店」続き 20頁)

引用の最終行にて、この詩が書籍に関わる暗喩なのだと気づく。「たべろ、たべろ」と給仕されて、染みができるほど食い散らかして、残っているとなぐり、文字はすべてきれいに食べ尽くされてしまうようだ。うのみにする、という言葉はマイナスイメージで使われるが、うのみまるのみ、そこまで読まれる一冊の本であれば、それは幸福だろう。続く連では料理からいずれ人の形を得て(遠すぎる連想だが、ミツカンのお酢のキャッチコピー「いずれいのちにかわるもの」みたいに食事がしだいに生き物の形を得て)、本は読者に「思い通りに触」られていく。「ここの/本屋はあまりにもにおう」と、しめくくられるが、その料理とも生き物ともつかない書物という対象の、反転した生々しさを描写している。

ナダロ、という名の喫茶店には

行ったことがないまま

潰れてしまった隣の

帽子屋と

古びたピンボール店がときどき

枕元で、ナダロ、と囁く

(「ナダロ」 24頁)

なんだろ。ナダロ。ナダロってなんのことだろう。テクストそのままいえば店の名前なんだろう。いずれの詩も一見、実に具体的であり、一般的な比喩が排されていることで、蓋然性を失っているように思う。このテクスト主義は、シュールレアリスムの範疇なのかどうか、あわててロートレアモン伯爵『マルドロールの歌』や砂子屋書房の『現代詩人文庫 伊藤聚詩集』をめくってみたが、シュールレアリスムの突拍子のなさは、連想の組み替えという技法の大義の下、理解が動くように仕掛けられており、このような謎めいたものとは違う。どういうことなのだろうか。

夜半、眼鏡の奥で

壜をみがく腕はほほえみ

ただの固体に

埋まる身もこころであると

かすか、ふちに掛かる

夢のおもさを離れられない

(「壜」、33頁)

言葉の含みがない。すがすがしいまでにテクストにかかれたままの詩語が詩語として成立している。そんな中で二編のみ、書かれた言葉自体を超えた飛躍を感じた。冒頭の「川原」と「音楽堂」である。

リコーダーを磨く

その腕に、青い萼をかぶせて

あなたがはげしく鳴っている

わたしは、耳の準備に忙しく

わずかな旅費を無心してむかう

すこやかな唄口、漏れた一音に凌われ、

ぐねぐねと塹壕に行き着く

(「音楽堂」 74頁)

この詩はオーケストラの鳴り響く音の奥行きがある。視覚的にもオーケストラのあちらこちらでの指運びが展開する情景が広がる。……、「ナダロ」に関しては、不思議、から出て行けないのは単に私の理解不足であり、読み解けてないだけだろう。おそらくここに杉本詩の技法の謎が隠れているはずだが手が届かない。崇高だなあ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます