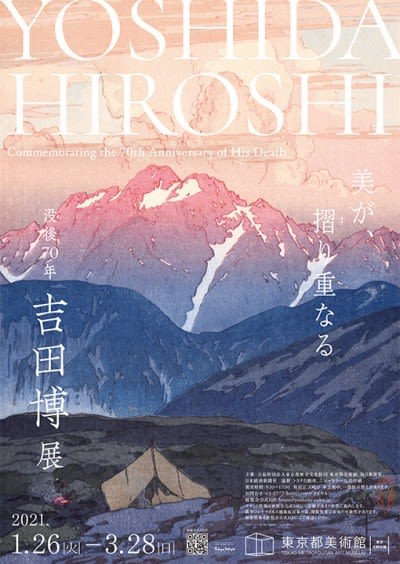

東京都美術館で開催中の「没後70年 吉田博展」を見に行きました。

日本アルプス十二題より 剱山の朝 1926

吉田博。不勉強で存じ上げなかったのですが、明治、大正、昭和にかけて風景画の第一人者として活躍された画家です。同時代にフランスで学んだ黒田清輝が日本の画壇で活躍していたのに反発し、吉田博はアメリカに渡って自らの作品を広めました。

にわかに木版画とは信じられない技術と表現のすばらしさもさることながら、日本より先に海外で高い評価を得たこと、戦前の日本で世界中の風景を求めて旅する画家であったことなど、型破りの芸術家だったことを知りました。

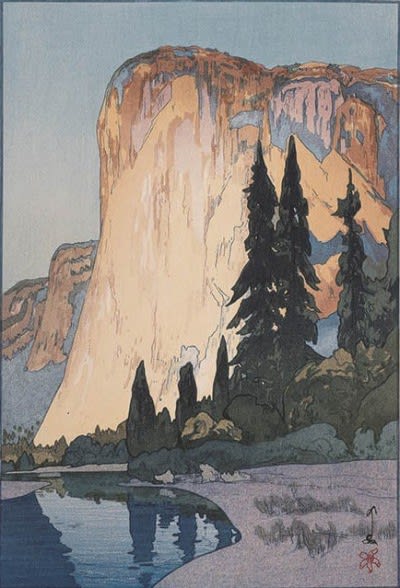

米国シリーズより エル・キャピタン 1925

私が今回、この展覧会を知ったのは、SNSで偶然目にしたこの作品がきっかけです。一目でアメリカのヨセミテ国立公園とわかりましたが、浮世絵でヨセミテ?!とびっくりし、彼の作品をもっと見たいと思いました。

吉田博は正確には日本画家ではなく、木版画という日本の伝統技法を表現方法とした洋画家です。グランドキャニオンやバンフなど、北米で見た雄大な自然が、繊細な木版画で目の前に再現されるのは、心躍る体験でした。

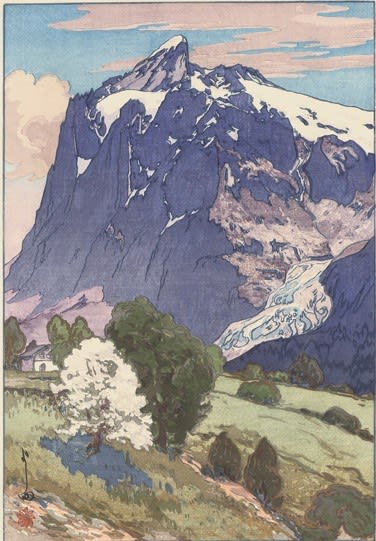

欧州シリーズより ウェテホルン 1925

迫力ある美しい山岳風景を数多く残した吉田博。山々を俯瞰した作品はどうやって描いたのだろうと思いましたら、彼自身が山に登って描いたそうです。ガイドをつけ、パーティを組み、余裕のあるスケジュールで長期滞在する登山家だったそうです。

日本アルプス十二題より 穂高山 1926

そして日本や世界を代表する山々に登り、そこに到達した人にしか見ることのできない特別な風景を、みごとな版画作品として残しました。

瀬戸内海集より 光る海 1926

山のみならず、水の表現もすばらしかったです。これほど繊細な海の色、空の色がどれも版画で表現されています。浮世絵は、だいたい10数枚の版を重ねて作られているそうですが、吉田博の木版画はどれも30枚以上の版を重ねて制作されているそうです。

1組の版から色彩を変えて、昼と夜という具合に、それぞれ異なる時間帯の作品が作られているのも興味深かったです。例えばマタホルンの昼と夜、タジマハルの昼と夜、等々。

瀬戸内海集より「帆船」という作品は、なんと「朝」「午前」「午後」「霧」「夕」「夜」と同じ版から6つの作品が連作で作られています。色彩だけで時の移ろいがみごとに表現され、何度も見比べてしまいました。

東京拾二題より 亀井戸 1927

亀井戸天神は、広重をはじめ浮世絵画家が好んで選んだ題材ですが、吉田博の作品は水に映った橋までも版画で表現され、その繊細さに息を吞みました。88枚もの版を擦り重ねているそうです。