「これは私見だが、ソード・ワールズ住民との初接触の報告書を一言でまとめるならこうだ……『彼らはきっと厄介者となる』」

太古種族期のソード・ワールズ星域に人類がばら撒かれた痕跡はありません。しかし、この星域の多くの星々の太古種族期以前の地層からは生命の痕跡すら見つからないことから、太古種族が広く大規模な惑星改造を行って人類の移植に適した環境を創り出そうとしていた可能性は十分考えられます。

太古種族の滅亡後の約30万年間、数少ない例外(※エクスカリバーの第3衛星には「わずか」2万年前の謎の遺跡が存在します)を除いて知的種族がこの星域で活動した記録はありません。やがて隣の星域のダリアン人が宇宙に乗り出すと、ソード・ワールズ星域の星々は彼らに探査され、-1270年から各地に科学研究や資源採掘の基地が建設されました。しかし-924年に巨大フレアによってダリアン文明が壊滅すると、これらの基地は放棄されました。中にはグングニル星系の製薬施設のように100年ほど生き延びたものもありましたが、やがて職員の子孫たちは死に絶えました。

-800年頃のソード・ワールズ星域は、再び静まり返っていました。

-400年代後半、ソロマニ・リム宙域にあったOEU(Old Earth Union, 古き良き地球連盟)は、牛飼座星団(Near Bootes Cluster)との軋轢や、体制派と革命派による内戦で内憂外患の状態にありました。-420年、体制派のソード級輸送艦グラムは4万人の兵士を乗せ、遠征軍の一艦艇としてテラ(ソロマニ・リム宙域 1827)を離れました。この時乗せられていたのは、第8スカンジナビア陸戦軍団、アジッダ植民地連隊、ゲルマン猟兵3個大隊、その他工兵連隊などの支援部隊、という編成でした。遠征の目的はチェルノーゼム(同 1836)の攻略でしたが、惑星降下戦の最中に革命派の救援艦隊が到着し、数で不利となった遠征軍は重力井戸の内側で無謀なジャンプを試みました。そのほとんどは消息不明となりましたが、輸送艦グラムと6隻の駆逐艦や護衛艦のみがジャンプに成功しました。そして、惑星に取り残された第146海兵隊連隊などの降下部隊の運命は、また別の物語となります。

(※チェルノーゼムは牛飼座星団に属する星系なので、この戦いから牛飼座星団とOEU革命派が手を組んでいた側面が見えてきます)

彼らはテラに帰投する途中で、体制派が内戦に敗れ、更にチェルノーゼム遠征軍の全員が戦争犯罪人として追われていることを知らされました。彼らは体制派の残党である軽巡洋艦ロバート・ザ・ブルースなどと合流しながら、包囲網の隙間を突いて逃げ延びました。

敗残兵たちは、次に何をすべきかという問題に直面しました。従う祖国を失った結果、命令系統は不安定となり、偶発的事件によって陸軍と海軍の兵士たちの間には亀裂が生じ、集団全体が危機に瀕していました。いくつかの議論を経て、上級将校たちは自分たちがもはや軍隊ではなく「即興の植民船団」であると位置付けました。両軍の将校から構成された「グラム協議会(Gram Council)」の誕生です。

協議会は、適切な惑星を見つけてそこに落ち着くことを決議し、物資の温存のために「新たな家」に到着するまで兵士たちを冷凍睡眠させました。斥候隊はマジャール宙域に入植先の候補を見つけてきましたが、革命派による残党刈りにいずれ発見される恐れから、人類圏から完全に離れることを決めました。

とある小国家の首都ウー(マジャール宙域 0203)にて、彼らは小規模アスラン氏族フアオヘイリーユ(Faoheirlyu)の特使と連絡を取りました。フアオヘイリーユ氏族は当時、アロアイェイ氏族(Aroaye'i)に従属するワハトイ氏族(Wahtoi)の臣下でしたが、ワハトイが敵対氏族と戦争中のアロアイェイの支援に掛かりきりのため、フアオヘイリーユは独立氏族ロイフト(Roilhtyo)の略奪を抑えることができませんでした。グラム協議会はこの状況を利用し、フアオヘイリーユの傭兵となることで人類宇宙からの脱出を図ったのです。

フアオヘイリーユは地上戦力を必要としていなかったので、護衛艦が戦っている間、兵士は冷凍寝台に横たわったままでした。その間協議会は、来るべき脱出の日に備えました。商船を雇い入れて密かにテラに潜入させ、船団の構成員の家族を呼び込みました。これらの「新人」はあらゆる年齢層のあらゆる職種に及び、特に協議会は健康で若い女性の確保に力を入れました。更に、1万人を冷凍寝台で運べる中古のアスラン植民船など、新植民地を築くための機材を購入しました(※その中にはウー産のミニファント(miniphant)の冷凍受精卵も含まれ、初期開拓で役畜として大いに活躍しました。役目を終えた今でもATV代わりに騎乗されることがあります)。幸いにも、これらの代金を支払うに十分なロイフト氏族の船を拿捕できたからです。

アロアイェイが和睦するまで、グラム協議会はフアオヘイリーユを守り続けました。こうすることで、臣下を守ってやれなかったワハトイに「貸し」を作ったことになるのです。ワハトイは彼らに恩賞として土地を提供しようとしましたが(アスランなら最高の栄誉です)、協議会は代わりにアスラン領内の自由通行権を求めました。結果的にアロアイェイの助けを得て、それは実現されました。

-404年中頃に彼らはアスラン領内に入り、様々な氏族との折衝や急襲などで数週間の停泊を度々強いられたり、大裂溝(Great Rift)の走破に1年を要したりしたものの、-401年末には当時のアスラン領のコアワード端、リフトスパン・リーチ宙域とトロージャン・リーチ宙域との境界付近に彼らは到達しました。

しかし土地に対する執着心を考慮すると、アスラン領近辺も安住の地とはいえませんでした。なるべくアスランから離れようとした彼らは、やがてスピンワード・マーチ宙域にたどり着きました。そこで新天地となりうる世界を探査しましたが、候補こそ見つかったもののどれも理想的には見えませんでした。

-400年の末頃、探査を続けつつ彼らは宙域座標1223へジャンプを行いましたが、何とか到着こそしたものの輸送艦グラムのジャンプドライブがとうとう破損してしまったのです。しかし、修復をしながらも護衛艦が星系内や近隣星系を探査すると、テラに似た環境を持つ世界が(不思議と)複数見つかりました。協議会は、もはや危険を冒してジャンプする必要を認めませんでした。

-399年127日(西暦4122年8月22日)、彼らは船の名を取って「グラム」と名付けた惑星にようやく降り立ちました。そしてゲルマン神話で名剣グラムを振るった英雄にちなんで、主星をシグルズ(Sigurd)、伴星をシグムンド(Sigmund)としました。

グラム協議会は、初期探査で隣の星域のダリアン人の存在に気付いていましたが、文明再建期にある彼らを助けるよりも、彼らから星々を「先取り」することを選びました。グラムからジョワユーズ、コラーダ、ティソーン、フルンティングに小さな植民地が次々と建設されていきました。

それから協議会は、中央集権型の経済こそが発展に必要だとして全ての宇宙船と機材の国有化を宣言しました。建前上は民主主義と自由社会を唱えはしましたが、実質的にグラムは抑圧的な寡頭政治となりました。そしてこれらを正当化するために(本心かどうかはともかく)、周辺世界を植民地化して恒星間大国となることこそが、あらゆる敵から我ら「ソード・ワールズ人」を守る唯一の道だと人々に説きました。

当時のグラムの入植者は20代~40代が多く占めていたため、人口は急速に成長しました。しかし入植者の多くが元軍人だったこともあって、男女比はやや男性に偏りがちでした。協議会は母体保護の観点から女性が危険な仕事を免除されることを認め、これが現在の男性上位社会の起源となりました。実際は入植初期では全てが危険な仕事だったので、女性も「男の仕事」を任うことが多かったのですが。

入植開始直後、巡洋艦ロバート・ザ・ブルースはテラに残った家族と連絡を取り、可能であればグラムに呼び寄せるためにアスラン領に向かいました。この巡洋艦自体はテラから帰還中に消息を絶ちましたが、以後ワハトイ氏族の助けを借りてテラからソード・ワールズ星域に入植希望者が次々とやってきました。

ちなみに、-200年頃にフアオヘイリーユ氏族がワハトイ氏族に反旗を翻したことで、ワハトイが背負っていたグラム協議会に対する「借り」も消滅し、テラとの繋がりも断ち切られました。

住民の連帯と出産奨励によって、-300年にはグラムは40万以上、4植民地も3万ずつの人口を数えるほどになっていました。人口増加分の多くはデュランダル、ディルヌウィン、エクスカリバー、ホヴズ、サクノス、ティルヴィングの入植に振り向けられました。

-292年、ゾダーン商人がグラムを訪れて交流が始まりましたが、決して密なものではありませんでした。ゾダーン領との距離の問題もありましたが、交流の加速によってゾダーン文化に自分たちが圧倒されるのではないかとグラム側が恐れたのもあります。

-265年にはマイアのダリアン人探査船がティソーンを訪れています。この当時、グラムの人口は60万人、初期4植民地は20万人ずつ、6つの新植民地は計40万人(その多くはサクノス)になっていました。しかしマイアの人口はソード・ワールズ全体よりも多く、ゾダーン人と同様にダリアン人にも彼らは警戒心を抱いて交流はほとんど行われませんでした。とはいえ近隣星域に恒星間国家が存在するという事実は、彼らに軍備拡張を急がせました。

-265年から-232年にかけてグラムの経済は、政府の中央統制に対して自由化を求めた政治運動によって混乱していました。新植民地は建設されませんでしたが、グラムからより住みやすい他星系への人口流出は続きました。特に経済成長著しかったサクノスへは多く移り住み、-232年にサクノス初の恒星間宇宙船が進宙した時には、ソード・ワールズ総人口240万人に対してグラムは80万人、サクノスは50万人となっていました。

それから30年間、新たな植民地化の波が起こりました。ナルシル、アンドゥリル、オルクリスト、スティング、バイター、ビーターはこの頃にサクノスから入植され、グラムと違って伝承や神話ではなくテラの(そしてソード・ワールズの)人気古典作品の中から名付けられています。一方で-200年から-186年にかけては、モーグレイ(現グングニル)、オートクレール(現ミョルニル)、イセンファン(現マーガシー/ヴィリス星域)がグラムから入植されています。

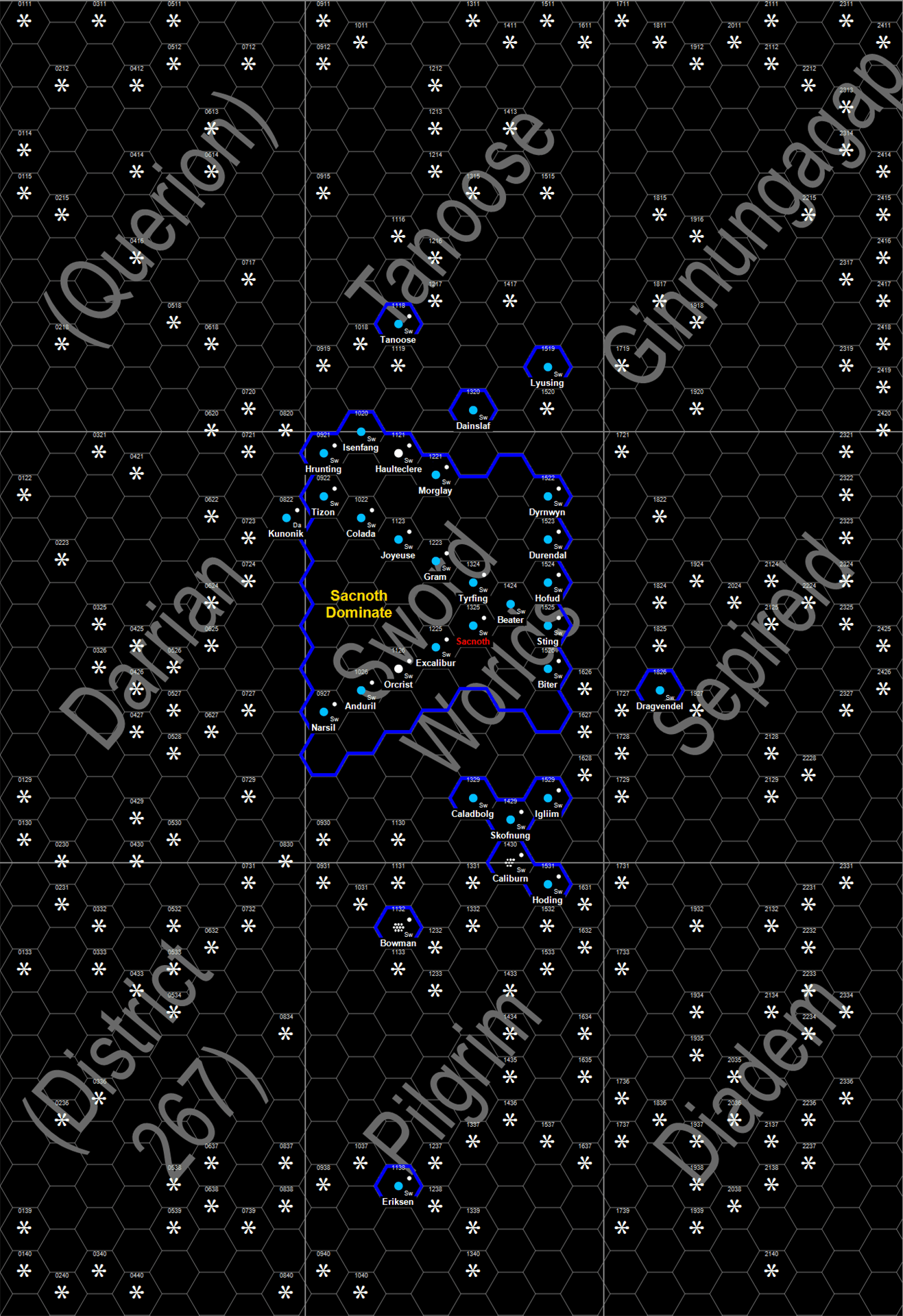

-187年にはサクノスの経済力はグラムを凌駕し、星域内の一大勢力に押し上げられていました。そして2年間の紛争の末にサクノスはグラムを破り、ソード・ワールズ初の恒星間政府「サクノス統治領(Sacnoth Dominate)」を建国しました。-164年にはダリアンと国交を樹立しましたが、孤立政策は変わらず、交易も深まりませんでした。

-149年からは約10パーセク圏内の周辺星域に探査隊が送り込まれ、入植地や前哨基地がボウマン、カリバーン、ダインスレイヴ(現サウルス/ヴィリス星域)、ドラグヴァンデル(現テナルフィ/ルーニオン星域)、エリクセン(現タルスス/268地域星域)、ホディング(現ドーンワールド/268地域星域)、イグリイム(現スチール)、リューシン(現アスガルド/ヴィリス星域)、スコフニュング(現ガン)、タヌース(現ガーダ=ヴィリス/ヴィリス星域)に築かれました。

(クリックで拡大)

しかし-104年、サクノスとグラムの緊張は「ティルヴィング事件」(※両国の艦艇がティルヴィング軌道上で衝突した事件)をきっかけに「最初の革命戦争(War of the First Rebellion)」に発展し、最終的にエクスカリバーの戦いでグラムに敗れたサクノス統治領は-102年に崩壊しました。統治領はグラム連合(Gram Confederation)、サクノス連邦(Sacnoth Confederacy)、ホヴズ会議(Hufud Assembly)に分かれましたが、それぞれ交戦と停戦の繰り返しは収まることなく、-88年には3国とも恒星間国家としての体は失われていました。

その後の時代は、後に北欧神話になぞらえて「大いなる冬(Fimbulwinter)」と呼ばれる停滞期となりました。ソード・ワールズの各世界は内戦で造船能力を失い、丁重に保存された数少ない宇宙船による接触を除いて星間交流は途絶えました。星域外の前哨基地や入植地の多くは放棄されるか、滅びました。

-11年になると、グラムは宇宙船建造能力を回復しました。他星系もほぼ同時期に宇宙に復帰すると、それから数十年間のソード・ワールズ星域は、グラム同盟(Gram Alliance)、サクノス自治領(Sacnoth Dominion)、ナルシル=アンドゥリル二重君主国(Double Monarchy of Narsil and Anduril)、ティソーン連盟(Tizonian League)、トレイリング会議(Trailing Assembly)による「五国時代(The Five States)」に入りました。そしてこの頃、ソード・ワールズの総人口は2億人に達しています。

53年、帝国偵察局の偵察艦「赤毛のエイリーク(Erik the Red)」がソード・ワールズと接触し、五国は巨大国家の存在を知ります。当時の帝国国境はソード・ワールズから遠かったので両者にとってあまり良い貿易相手ではありませんでしたが、やがてデネブ宙域への帝国の影響力が増すと貿易は拡大し、73年には帝国の巨大企業シャルーシッド社がバイターまで定期交易路を確立します。この影響は、贅沢品輸出でディルヌウィンがトレイリング会議の主導権を握り、コラーダがティソーン連盟の長になるほどでした。

グラムとサクノスの緊張関係は、98年に実際に開戦するまで昔のままでした。5年間に及んだグラム=サクノス戦争の末に両者が疲弊したのを見て、周辺の三小国は二大国の打倒を企てました。アンドゥリル星系のエルダー島に三国の首脳は密かに集い、星域を自分たちで三分することで合意しました。更にグラムやサクノスで多数の叛徒集団を影から支援し、それぞれが独立国を築くよう扇動しました。

104年には「旧大国」は双方とも完全に小国分裂状態となり、それを見るや三国は平和維持の名目で介入を行いました。締結されたマグヌスタッド条約(Treaty of Magnusstad)により、三国統治(Triple Dominion)の成立と、グラムやサクノスに誕生した数々の中小国の「独立」が保証されました。とはいえ中小国に軍艦を保有する権利は与えられず、三国に星系防衛を委ねる形となりました。

新三大国は他国よりも上に立とう(もしくは他国を蹴落とそう)とお互いに出し抜き合ってはいましたが、それでも旧二大国を決して蘇らせてはならないという思いでは一致していました。彼らはそれぞれグラムやサクノスの別勢力を支援し、冷戦状態を維持することに神経を注いでいました。

142年に帝国の外交使節団はディルヌウィンとアンドゥリルとコラーダ(※いずれも三国の当時の最大勢力です)を訪問し、ダリアン方面にも向かいました。147年には正式な外交関係に発展し、その3星系に帝国の大使館が置かれています(ダリアンとも翌年に国交を樹立しています)。

212年、コラーダで熾烈な内戦が発生しましたが、ディルヌウィンと二重君主国は異なる側を支援したので合同軍による介入もできなくなりました。4年後には内戦は核戦争に発展し、惑星は荒廃しました。内戦前のコラーダは人口約1億の、ソード・ワールズ星域で最も重要な世界でしたが、たった一晩で推定人口100万人未満の第4勢力にまで落ちぶれてしまいました。ディルヌウィンと二重君主国は、コラーダの残された資産の分割で対立を深め、217年には星域は再び分裂状態に陥りました。その際、スティングはバイターやスチールと共にトレイリング会議から離脱しています。

マグヌスタッド体制の崩壊は同時に、条約に縛られていたグラムやサクノスの再軍備を可能としました。この時、グラムの4国とサクノスの6国が軍艦の建造を開始しています。

217年から604年までは「泡沫諸国時代(Squabbling States Era)」と呼ばれています。この400年間のソード・ワールズ星域は、小国が誕生しては拡大し、他国と衝突しては併合と分裂と滅亡を繰り返していました。

コラーダの核戦争後、コラーダ海軍は工業力の低下から維持ができずに解散の危機にありました。そこでスヴェン・ダンヤルソン大提督(Grand Admiral Svein Danjalsson)は、ある腹案を実行に移しました。彼はティソーンに艦隊を移動させて政権を奪い、その領土を自分のものとしたのです。しかし100年もの間後進世界であったティソーンは、災い転じてこの簒奪によって主要国に返り咲いたのです。

後の世に「スヴェン大帝(Svein the Great)」として知られる彼は、配下の艦隊を他のソード・ワールズ世界への征服ではなく、荒廃した星域内でティソーンの通商路を確保するために用いました。217年にはティソーンの鉱石と他星系の商品との交易が始まり、その20年後には、ティソーン商船は他のソード・ワールズ国家と流通量で肩を並べていました。

この平和政策は、スヴェン1世の孫娘であるエストリド(Estrid)が281年に38歳で事故死するまで続けられました。18歳で彼女の後を継いだダンヤル2世(Danjal II)は、一転して拡張政策に打って出ます。コラーダ、フルンティング、イセンファン、クーノニックを支配下に置くと、彼は皇帝に即位して「ティソーン帝国(Tizon Empire)」が誕生しました。285年にはモーグレイを攻撃して翌年征服し、オートクレールも287年にそれに続きました。

しかし、周辺星系が288年に防衛同盟として「王国連合(United Jarldoms)」を結成したため、帝国の拡大は停止しました。以後帝国は、征服した星の内政に力を注ぐことになります。

グラムもサクノスも、過去の栄光を忘れたわけではありませんでした。両世界では統一の機運が盛り上がり、364年にはサクノス諸国連邦(Federated States of Sacnoth)が結成され、それを見たグラムでも371年にグラム共和国(Gram Republic)が建国されました。しかし両国は恒星間利権をめぐってすぐに衝突し、388年の王国連合解散のきっかけとなってしまいました。

391年、ティソーン帝国はジョワユーズに侵攻して実効支配を目論みましたが、帝国の予想よりも早くグラム共和国がティソーンに宣戦布告すると(※当時グラムはジョワユーズを保護領としていました)、オートクレールとコラーダを攻略し、ジョワユーズに救援艦隊を送りました。結局3年後にティソーンはグラムに講和を申し入れ、その条件としてコラーダ、オートクレール、ジョワユーズはグラム共和国領とされました。そして、弱体化したティソーン帝国からはモーグレイが離脱し、グラムの属領となりました。

400年代に入ると、ソード・ワールズ世界では北欧神話の現代版である「アース信仰(Aesirism)」が爆発的に広まりました。これは特にティソーン帝国で皇帝崇拝(※ティソーン帝国では皇帝を半神として崇めさせていました)への反発と信者の政治的団結を引き起こし、弾圧によってかえって信者を増やしていきました。468年にはフルンティング、イセンファン、オートクレール、モーグレイの4星系で相次いで革命が発生し、それぞれミスティルテイン、グリダヴォル、ミョルニル、グングニルといった「剣ではない」名前に改称されました。

4星系の市民はアース信仰に人生を捧げ、「アース同盟(Aesir Alliance)」を結成して100年間ティソーン帝国に抵抗し続けました。しかし575年にはフルンティングが陥落し、続く3年で他の3星系も征服されました。ティソーン帝国は星系名を元に戻し、20年をかけて領土の再統合を試みましたが、フルンティングとイセンファンではうまくいったものの、オートクレールとモーグレイでは抵抗が続きました。

後に、604年にティソーン帝国が滅ぶとアース信仰は旧同盟の星系で蘇りましたが、ティソーン皇帝という明確な敵を失ったアース信仰はかつてのようには盛り上がりませんでした。しかしその精神はソード・ワールズ中に広まっていきました。

さて、383年にホヴズはスティングを征服して(同時に国号を「ホヴズ王国(Kingdom of Hofud)」と改め)、マリアンヌ女王(Hertugin Marianne)(※Hertugin(男性:Hertug)は直訳すると公爵となる貴族の地位ですが、ソード・ワールズでは国王と同等に扱われます)はバイターに逃げ延びて亡命政府を樹立しました。419年にホヴズはバイターにも進出し、それからバイターでは20年にも及ぶ激しいゲリラ戦が展開されました。

ホヴズは435年に「根本的な解決」を目指し、バイター住民に銃を突き付けて集めてはホヴズ領内の星々に強制移住させました。この後判明したことですが、正確な移住人数がわからないのをいいことに、密かに移住船ごと虐殺すらもしていました。からくも移住を逃れた人々は荒野に潜みました。

2年後、バイターの過激派はホヴズのヨハン2世の長男であるヤール・ビルイェル(Jarl Birger)を暗殺しました。ヨハン2世は報復として、叛徒が潜んでいると思われる大森林を生物兵器で攻撃するよう命じました。それから1年半に渡って数千トンの生物化学兵器がバイターで使用され、生態系の破壊によって多くの命が奪われました。

「塩撒き(Saltsaar)」と呼ばれたこの蛮行は周辺国の怒りを買い、サクノスとグラムの黙認(ソード・ワールズ史で両星が同じ側に立った稀有な例です)の下でディルヌウィン盟約(Dyrnwyn Compact)がホヴズを制圧しました。これによりグラムはビーターを、ディルヌウィンはホヴズ、スティング、バイターを得ました。バイターの生存者はスチールに移住して独立し、他のメタル・ワールズの領有権を主張しました。

バイターで起きた残虐行為は、ソード・ワールズ諸国の政治的統合を目指す政治運動を生み出しました。444年、レオナード・トーステンソン(Leonard Torstensson)は著書『同族(Fraender)』において、全てのソード・ワールズ星系は相互防衛のための「連合」の枠組み内でそれぞれ独立すべき、との考えを記しました。すぐに連合主義政党(Confederalist)が星域内各地で設立されましたが、それが実を結ぶのはもっと先になります。

470年、第三帝国はヴィリス(※270年にモーグレイから入植されるも、286年のティソーン帝国によるモーグレイ征服を機に統治者の名を取って改称独立)、ガーダ=ヴィリス(※290年にヴィリスから再入植)を含めた星々を「アーデン伯爵領(現ヴィリス星域)」として保護領化し、576年には正式に編入しました。この星域を自国領と考えていたソード・ワールズ人はこの措置に怒り、ゾダーン主導の外世界同盟(Outworld Coalition)に加わる理由の一つとなりました。

589年に開戦した第一次辺境戦争(First Frontier War)をソード・ワールズ人は、第三帝国に占拠された「失われた領土(Vilse Markniren)」を奪い返す絶好の機会と捉えていました。しかし現実には各国政府の足並みが揃わず、その機会をみすみす見逃しているようにも見えました。当時のソード・ワールズは、二重君主国、ディルヌウィン盟約、グラム共和国、サクノス(※532年に統一政府が誕生したので「連邦」が外されました)、スティング王国(Kingdom of Sting)、ティソーン帝国によって分けられていたのです。

589年に開戦した第一次辺境戦争(First Frontier War)をソード・ワールズ人は、第三帝国に占拠された「失われた領土(Vilse Markniren)」を奪い返す絶好の機会と捉えていました。しかし現実には各国政府の足並みが揃わず、その機会をみすみす見逃しているようにも見えました。当時のソード・ワールズは、二重君主国、ディルヌウィン盟約、グラム共和国、サクノス(※532年に統一政府が誕生したので「連邦」が外されました)、スティング王国(Kingdom of Sting)、ティソーン帝国によって分けられていたのです。

592年、5つの海軍(※サクノスと二重君主国は合同軍のため)はこの問題を話し合い、「連合」軍事政権で第三帝国に相対することにしました。各国政府は解体せずに連合海軍がその上に立つ形を採ったものの、結局彼らに第三帝国を攻める度胸はありませんでした。代わりにアントロープ星団(Entropic Worlds)の内戦を口実に占拠をしたものの、そのことが中立だったダリアン連合を第三帝国との同盟に走らせました。帝国=ダリアン同盟は両面からソード・ワールズに圧力をかけ、帝国が多くの軍艦を戦線に割くことなくソード・ワールズに二正面作戦を強いました。

戦争は長引き、ようやく604年に全ての交戦勢力は講和に同意しました。ダリアンすら失った世界の奪還を諦めるほど、各国は疲弊していました。

ところで、585年にアスランのイハテイ(第二の息子)艦隊がダリアンを訪れたのは有名な話ですが、その前年に彼らがナルシルを先に訪れていたことはあまり知られていません。しかし二重君主国を構成するナルシルには余った土地がなく、アンドゥリルは新たな政治派閥が誕生することを嫌い、そして何よりもソード・ワールズ人とアスラン双方の強すぎる自尊心が相互理解を阻みました。

かくしてアスランはナルシルを去りましたが、この時彼らを受け入れていれば、その後の歴史は全く違うものになっていたでしょう。

戦後、連合海軍の軍事政権は現在の六国連合体制から「個々の独立星系の上に単一の連合国家」の体制に移行させることを決め、「第二統治領(Second Dominate)」を建国させました。これはかつてのサクノス統治領の継承国として統一の正当性を主張するためですが、グラム、ナルシル、サクノスが拒否権を持つ政治機構はかなり不安定でした。加えて、ティソーン海軍は合流を拒んでティソーン帝国を支えることにしました。

他の4海軍はそれを鎮圧するために即座に動きました。物量で劣っていたティソーン帝国でしたが、しぶとく戦いを続けて降伏まで3年を要しました。旧ティソーン帝国領のうち、オートクレールやモーグレイは彼らが望むようにミョルニルとグングニルと名を変えて自由を謳歌しました。

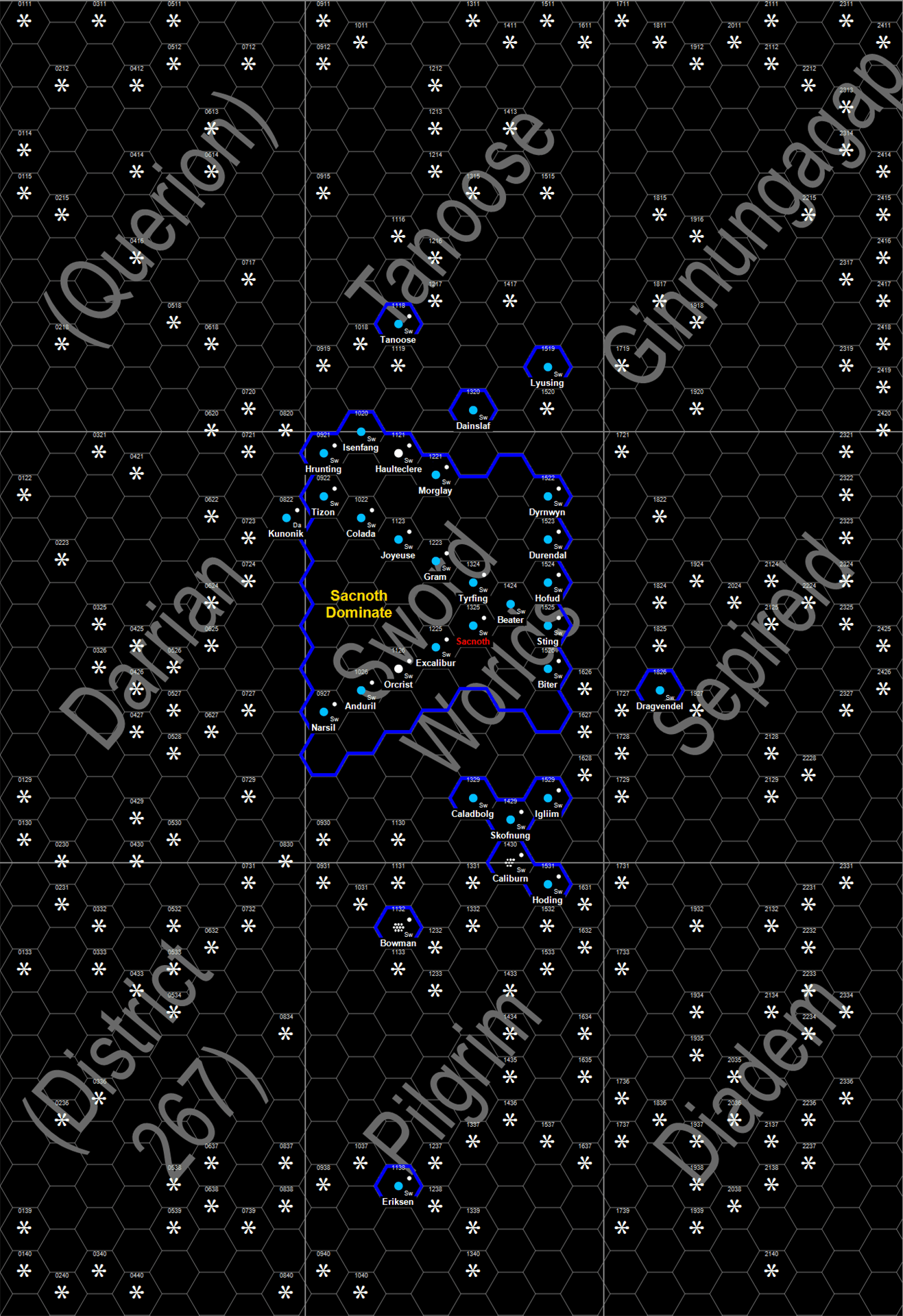

615年、第二統治領は再編された外世界同盟に加わり、内戦中の第三帝国からヴィリス星域を奪い返そうとしました。第二次辺境戦争開戦直後はそれはうまくいっていましたが、第三帝国のアルベラトラ・アルカリコイ大提督がゾダーン戦線を膠着状態に持ち込むと、彼女の部下のツァイコフ提督(Admiral Zaitkov)はソード・ワールズ戦線で一方的に統治領軍を攻め立てました。620年には何と11星系が陥落しています(右図参照)。この時点でアルベラトラ大提督はゾダーンと講和し、そのまま帝国中央に向かうと内戦を終結させました。

615年、第二統治領は再編された外世界同盟に加わり、内戦中の第三帝国からヴィリス星域を奪い返そうとしました。第二次辺境戦争開戦直後はそれはうまくいっていましたが、第三帝国のアルベラトラ・アルカリコイ大提督がゾダーン戦線を膠着状態に持ち込むと、彼女の部下のツァイコフ提督(Admiral Zaitkov)はソード・ワールズ戦線で一方的に統治領軍を攻め立てました。620年には何と11星系が陥落しています(右図参照)。この時点でアルベラトラ大提督はゾダーンと講和し、そのまま帝国中央に向かうと内戦を終結させました。

こうしてソード・ワールズの大敗で第二次辺境戦争は終わりましたが、ナルシル艦隊の司令官デニソフ提督(Admiral Denisov)は最後まで投降を拒否し、ボウマン星系の秘密基地を根拠地にして戦後も7年間戦い続けました。彼のしたことはつまりは組織化された海賊行為にすぎませんが、彼の誇り高き不屈の物語は今もソード・ワールズ海軍で伝統的に(美化されて)語り継がれています。

一方で第三帝国は、頑ななソード・ワールズに対してアントロープ星団の返還を認めさせることができませんでした。最終的に625年に国境線は戦前に戻されて戦後処理はようやく終わりました。帝国による占領は、単に反帝国感情を増幅しただけでした。

600年代後半になると第二統治領は中央集権化を強め、サクノス政府は統治領の傀儡と化しました。698年、統治領政府が提出した世界間貿易綱領に対してグラム・ナルシルが共同で拒否権を発動したものの無視されたため、グラムはアンドゥリル、コラーダ、デュランダル、ジョワユーズ、ナルシル、ティソーン、ティルヴィングと共に「第二の革命戦争(War of the Second Rebellion)」で統治領を打倒し、グラム共同体(Gram Coalition)を建国しました。

しかしそれも788年までで、ダリアン連合が単独奇襲でアントロープ星団を奪還したことで権威は失墜しました。政権崩壊後はナルシル、サクノス、デュランダルによる「三極同盟(Trilateral Alliance)」が代わって台頭しましたが、星団の再奪還どころか、共同歩調すら取れない政治運営がなされました。

相互不信から三極同盟は848年に解消され、しばらくは2~3星系規模の小国家が乱立しました。また、849年にはイセンファンが第三帝国の属領となるべく請願を行い、いわゆるソード・ワールズからとうとう離れました。

852年、グラムが影響力を再び拡大して周辺星系をまとめあげ、現在に至る「ソード・ワールズ連合(Sword Worlds Confederation)」を建国しましたが、この裏には資金面などでゾダーンの関与があったと噂されています。反グラム感情を和らげるために首都はジョワユーズに置かれました。

ようやく誕生した連合でしたが、978年に中央政府が加盟世界の内政に過度に干渉したことから分裂危機を迎えます。サクノスがティルヴィング、ビーター、ディルヌウィン、デュランダル、ホヴズと共に連合離脱の構えを見せ(※『Spinward Marches Campaign』掲載の図では国境線が引かれているので、事実上分裂状態だったのかもしれません)、グラムやナルシルといった政権中枢星系ですら大衆運動は3年間続きました。最終的に、連合加盟星系の自治権を大幅に強化するように連合憲章を改正することで落ち着きを取り戻しました。ちなみにこの時一方では、議会や官庁のための新都市建設を名目にして連合首都がグラムに遷されています。

この「憲章危機(The Constitutional Crisis)」によってソード・ワールズ連合は第三次辺境戦争に参戦できませんでしたが、983年にはイセンファン政府に対して連合への加盟を打診し、再併合しています。

900年代の終わり頃、グラム、ナルシル、サクノスの三大工業星系では労働者の不満が限界点を超えていました。上流階級の様々な醜聞が次々と明らかになり、連合全体の中産階級で改革の機運が盛り上がったのです。この時の民衆の拠り所はアース信仰に影響された「復古主義」でした。入植初期の(美化された)グラムどころか、古代テラの「ヴァイキング時代」にまでも社会規範の手本が求められ、社会進出していた女性たちは再び「女の仕事」に押し込められていきました。

1082年に勃発した第四次辺境戦争では、連合加盟星系は連合軍の形でまとまり、アントロープ星団を奪い返しました。ダリアン連合も反撃してきましたが、クーノニックを占拠するのが精一杯でした。帝国はこの戦争でイセンファンを占領し、1087年に現在のマーガシーと改称して正式に併合しました。

1098年にはジョワユーズの諸国の対立から星系政府が崩壊し、内戦に突入しました。連合政府は外部からの干渉を防ぐために世界を封鎖し、1105年現在も戦いは終わる気配を見せません。

ソード・ワールズ連合は外世界同盟の一員として、来るべき「第五次辺境戦争」に備えて艦隊の再編を急いでいます。ナルシル艦隊、ジョワユーズ艦隊、グラム艦隊、サクノス艦隊の4艦隊が実際に砲火を交えた時、それは連合の破滅となるのでしょうか、それとも栄光の未来の入口となるのでしょうか……?

【付録】 文中の「剣」について

●歴史・神話伝承由来の剣

0921 フルンティング(Hrunting):古代イングランドの叙事詩『ベオウルフ』に登場する剣。

0922 ティソーン(Tizon):11世紀後半のレコンキスタで活躍したカスティーリャ王国の貴族エル・シドが使った剣。「ティソーナ(Tizona)」とも。

1020 イセンファン (Isenfang):伝承上のヴァイキングの剣(らしい)。読み方は間違っている可能性あり。

1022 コラーダ(Colada):エル・シドが用いたとされる剣。

1121 オートクレール(Haulteclere):シャルルマーニュの家臣として有名なオリヴィエが持つ剣の名。

1123 ジョワユーズ(Joyeuse):中世フランスのシャルルマーニュが所持していたとされる剣。

1217 アロンダイト(Aroundight):円卓の騎士ランスロットの剣、とされているが出典は定かではない。

1221 モーグレイ(Morglay):イギリス伝承のサー・ベヴィスの剣。

1223 グラム(Gram):北欧神話ニーベルンゲン伝説における英雄ジークフリートの愛剣。

1225 エクスカリバー(Excalibur):アーサー王伝説のアーサー王が持つとされる剣。

1320 ダインスレイヴ(Dainslaf):一度鞘から抜かれると生き血を吸うまで納まらないと言われた魔剣。

1324 ティルヴィング(Tyrfing):北欧の古エッダやサガに登場する魔剣。

1325 ベリサルダ(Balisarda):シャルルマーニュ十二勇士の一人、ロジョロの持つ名剣。

1329 カラドボルグ(Caladbolg):ケルト神話のアルスター伝説に登場する剣。

1424 ガラティン(Galatine):円卓の騎士ガウェインの剣、と後にされた。

1429 スコフニュング(Skofnung):これで斬られると付属する治癒石以外では傷を治せないとされる剣。

1430 カリバーン(Caliburn):エクスカリバーの別名。

1519 リューシン(Lyusing):伝説上の英雄ラグナルが持っていた2本の剣の1つ…らしい。読み方は間違っている可能性あり。

1522 ディルヌウィン(Dyrnwyn):アーサー王伝説に登場するストラスクライドの王リデルフ・ハイルの愛剣。

1523 デュランダル(Durendal):フランスの叙事詩『ローランの歌』に登場する英雄ローランが持つ聖剣。

1524 ホヴズ(Hofud):北欧神話の神ヘイムダルの剣。英語読みしたものが「ホフド」。

1826 ドラグヴァンデル(Dragvandel):おそらく「ドラグヴァンディル(Dragvandil)」が正しい。古アイスランド叙事詩『エギルのサガ』に登場する剣。

●ヴィラニ伝承由来の剣

1118 タヌース(Tanoose):英雄マシュディイケ(Mashdiikhe)が悪魔を打ち払った魔法の剣「ダヌウズ(Danuuz)」が訛ったもの。

1529 イグリイム(Igliim):伝説的英雄「守り手ダアルウシンナギ(Daaluusinnagi the Defender)」が持っていた剣の名。そもそもイグリイム自体が「鋼鉄」という意味。

2035 アキ(Aki):戦士王ゴロシュ(Golosh)が持つ剣の名。

●創作作品由来の剣(サクノス系入植地)

0927 ナルシル(Narsil):『指輪物語』のドゥーネダインの上級王エレンディルの剣。

1026 アンドゥリル(Anduril):ナルシルが鍛え直されたもの。

1126 オルクリスト(Orcrist):『ホビットの冒険』に登場する、ドワーフ族の王トーリン・オーケンシールドの剣。

1325 サクノス(Sacnoth):ロード・ダンセイニの小説『サクノスを除いては破るあたわざる堅砦』に登場する魔剣。

(※初期探査の際に探査隊がサクノスと命名したものの、歴史や神話上の剣から取る命名規則に反していたのでグラムで物議を醸し、ベリサルダと改名されました。しかし後に入植地がグラムに肩を並べる存在となると、公然とサクノスを名乗るようになりました。サクノスから入植された星系が全て創作作品由来なのも、グラムへの当て付けの意味合いがあります)

1424 ビーター(Beater):『指輪物語』に登場するグラムドリングのこと。オーク語では「なぐり丸」。

1525 スティング(Sting):『ホビットの冒険』『指輪物語』に登場する剣。「つらぬき丸」とも。

1526 バイター(Biter):オルクリストの別名。「かみつき丸」とも。

●剣ではないもの(アース信仰の星系)

0921 ミスティルテイン(Misteltein):バルドル神を死に至らしめたヤドリギのこと。ただし、『フロームンド・グリプスソンのサガ』では同名の剣が登場する。

1020 グリダヴォル(Gridarvol):トールが女巨人グリーズから借りた杖。

1121 ミョルニル(Mjolnir):北欧神話のトール神が持つ鎚。

1221 グングニル(Gungnir):北欧神話の主神オーディンが持つ槍。

●その他

シグルズ(Sigurd):シグムンドの息子。父の形見(※物語によっては妖精から直接与えられる)の剣「グラム」を振るう。

シグムンド(Sigmund):北欧神話に登場する英雄。グラム星系で彼が伴星となったのは、おそらく彼が持っていた時点では剣に「グラム」と名付けられていなかったからか?

ギンヌンガガプ(Ginnungagap):北欧神話で、世界創造の前に存在していた空虚な裂け目のこと。

●不明

1119 スヴァヴァソルム(Svavasorm)

1531 ホディング(Hoding)

ここに記載がないものは、鉱物かおそらく人名です。

【参考文献】

GURPS Traveller: Sword Worlds (Steve Jackson Games)

Sword Worlds (Mongoose Publishing)

Sign & Portents #80 (Mongoose Publishing)

―― ブレンハイム・オート=ムボー卿(初代アンドゥリル駐在帝国大使)

太古種族期のソード・ワールズ星域に人類がばら撒かれた痕跡はありません。しかし、この星域の多くの星々の太古種族期以前の地層からは生命の痕跡すら見つからないことから、太古種族が広く大規模な惑星改造を行って人類の移植に適した環境を創り出そうとしていた可能性は十分考えられます。

太古種族の滅亡後の約30万年間、数少ない例外(※エクスカリバーの第3衛星には「わずか」2万年前の謎の遺跡が存在します)を除いて知的種族がこの星域で活動した記録はありません。やがて隣の星域のダリアン人が宇宙に乗り出すと、ソード・ワールズ星域の星々は彼らに探査され、-1270年から各地に科学研究や資源採掘の基地が建設されました。しかし-924年に巨大フレアによってダリアン文明が壊滅すると、これらの基地は放棄されました。中にはグングニル星系の製薬施設のように100年ほど生き延びたものもありましたが、やがて職員の子孫たちは死に絶えました。

-800年頃のソード・ワールズ星域は、再び静まり返っていました。

-400年代後半、ソロマニ・リム宙域にあったOEU(Old Earth Union, 古き良き地球連盟)は、牛飼座星団(Near Bootes Cluster)との軋轢や、体制派と革命派による内戦で内憂外患の状態にありました。-420年、体制派のソード級輸送艦グラムは4万人の兵士を乗せ、遠征軍の一艦艇としてテラ(ソロマニ・リム宙域 1827)を離れました。この時乗せられていたのは、第8スカンジナビア陸戦軍団、アジッダ植民地連隊、ゲルマン猟兵3個大隊、その他工兵連隊などの支援部隊、という編成でした。遠征の目的はチェルノーゼム(同 1836)の攻略でしたが、惑星降下戦の最中に革命派の救援艦隊が到着し、数で不利となった遠征軍は重力井戸の内側で無謀なジャンプを試みました。そのほとんどは消息不明となりましたが、輸送艦グラムと6隻の駆逐艦や護衛艦のみがジャンプに成功しました。そして、惑星に取り残された第146海兵隊連隊などの降下部隊の運命は、また別の物語となります。

(※チェルノーゼムは牛飼座星団に属する星系なので、この戦いから牛飼座星団とOEU革命派が手を組んでいた側面が見えてきます)

彼らはテラに帰投する途中で、体制派が内戦に敗れ、更にチェルノーゼム遠征軍の全員が戦争犯罪人として追われていることを知らされました。彼らは体制派の残党である軽巡洋艦ロバート・ザ・ブルースなどと合流しながら、包囲網の隙間を突いて逃げ延びました。

敗残兵たちは、次に何をすべきかという問題に直面しました。従う祖国を失った結果、命令系統は不安定となり、偶発的事件によって陸軍と海軍の兵士たちの間には亀裂が生じ、集団全体が危機に瀕していました。いくつかの議論を経て、上級将校たちは自分たちがもはや軍隊ではなく「即興の植民船団」であると位置付けました。両軍の将校から構成された「グラム協議会(Gram Council)」の誕生です。

協議会は、適切な惑星を見つけてそこに落ち着くことを決議し、物資の温存のために「新たな家」に到着するまで兵士たちを冷凍睡眠させました。斥候隊はマジャール宙域に入植先の候補を見つけてきましたが、革命派による残党刈りにいずれ発見される恐れから、人類圏から完全に離れることを決めました。

とある小国家の首都ウー(マジャール宙域 0203)にて、彼らは小規模アスラン氏族フアオヘイリーユ(Faoheirlyu)の特使と連絡を取りました。フアオヘイリーユ氏族は当時、アロアイェイ氏族(Aroaye'i)に従属するワハトイ氏族(Wahtoi)の臣下でしたが、ワハトイが敵対氏族と戦争中のアロアイェイの支援に掛かりきりのため、フアオヘイリーユは独立氏族ロイフト(Roilhtyo)の略奪を抑えることができませんでした。グラム協議会はこの状況を利用し、フアオヘイリーユの傭兵となることで人類宇宙からの脱出を図ったのです。

フアオヘイリーユは地上戦力を必要としていなかったので、護衛艦が戦っている間、兵士は冷凍寝台に横たわったままでした。その間協議会は、来るべき脱出の日に備えました。商船を雇い入れて密かにテラに潜入させ、船団の構成員の家族を呼び込みました。これらの「新人」はあらゆる年齢層のあらゆる職種に及び、特に協議会は健康で若い女性の確保に力を入れました。更に、1万人を冷凍寝台で運べる中古のアスラン植民船など、新植民地を築くための機材を購入しました(※その中にはウー産のミニファント(miniphant)の冷凍受精卵も含まれ、初期開拓で役畜として大いに活躍しました。役目を終えた今でもATV代わりに騎乗されることがあります)。幸いにも、これらの代金を支払うに十分なロイフト氏族の船を拿捕できたからです。

アロアイェイが和睦するまで、グラム協議会はフアオヘイリーユを守り続けました。こうすることで、臣下を守ってやれなかったワハトイに「貸し」を作ったことになるのです。ワハトイは彼らに恩賞として土地を提供しようとしましたが(アスランなら最高の栄誉です)、協議会は代わりにアスラン領内の自由通行権を求めました。結果的にアロアイェイの助けを得て、それは実現されました。

-404年中頃に彼らはアスラン領内に入り、様々な氏族との折衝や急襲などで数週間の停泊を度々強いられたり、大裂溝(Great Rift)の走破に1年を要したりしたものの、-401年末には当時のアスラン領のコアワード端、リフトスパン・リーチ宙域とトロージャン・リーチ宙域との境界付近に彼らは到達しました。

しかし土地に対する執着心を考慮すると、アスラン領近辺も安住の地とはいえませんでした。なるべくアスランから離れようとした彼らは、やがてスピンワード・マーチ宙域にたどり着きました。そこで新天地となりうる世界を探査しましたが、候補こそ見つかったもののどれも理想的には見えませんでした。

-400年の末頃、探査を続けつつ彼らは宙域座標1223へジャンプを行いましたが、何とか到着こそしたものの輸送艦グラムのジャンプドライブがとうとう破損してしまったのです。しかし、修復をしながらも護衛艦が星系内や近隣星系を探査すると、テラに似た環境を持つ世界が(不思議と)複数見つかりました。協議会は、もはや危険を冒してジャンプする必要を認めませんでした。

-399年127日(西暦4122年8月22日)、彼らは船の名を取って「グラム」と名付けた惑星にようやく降り立ちました。そしてゲルマン神話で名剣グラムを振るった英雄にちなんで、主星をシグルズ(Sigurd)、伴星をシグムンド(Sigmund)としました。

グラム協議会は、初期探査で隣の星域のダリアン人の存在に気付いていましたが、文明再建期にある彼らを助けるよりも、彼らから星々を「先取り」することを選びました。グラムからジョワユーズ、コラーダ、ティソーン、フルンティングに小さな植民地が次々と建設されていきました。

それから協議会は、中央集権型の経済こそが発展に必要だとして全ての宇宙船と機材の国有化を宣言しました。建前上は民主主義と自由社会を唱えはしましたが、実質的にグラムは抑圧的な寡頭政治となりました。そしてこれらを正当化するために(本心かどうかはともかく)、周辺世界を植民地化して恒星間大国となることこそが、あらゆる敵から我ら「ソード・ワールズ人」を守る唯一の道だと人々に説きました。

当時のグラムの入植者は20代~40代が多く占めていたため、人口は急速に成長しました。しかし入植者の多くが元軍人だったこともあって、男女比はやや男性に偏りがちでした。協議会は母体保護の観点から女性が危険な仕事を免除されることを認め、これが現在の男性上位社会の起源となりました。実際は入植初期では全てが危険な仕事だったので、女性も「男の仕事」を任うことが多かったのですが。

入植開始直後、巡洋艦ロバート・ザ・ブルースはテラに残った家族と連絡を取り、可能であればグラムに呼び寄せるためにアスラン領に向かいました。この巡洋艦自体はテラから帰還中に消息を絶ちましたが、以後ワハトイ氏族の助けを借りてテラからソード・ワールズ星域に入植希望者が次々とやってきました。

ちなみに、-200年頃にフアオヘイリーユ氏族がワハトイ氏族に反旗を翻したことで、ワハトイが背負っていたグラム協議会に対する「借り」も消滅し、テラとの繋がりも断ち切られました。

住民の連帯と出産奨励によって、-300年にはグラムは40万以上、4植民地も3万ずつの人口を数えるほどになっていました。人口増加分の多くはデュランダル、ディルヌウィン、エクスカリバー、ホヴズ、サクノス、ティルヴィングの入植に振り向けられました。

-292年、ゾダーン商人がグラムを訪れて交流が始まりましたが、決して密なものではありませんでした。ゾダーン領との距離の問題もありましたが、交流の加速によってゾダーン文化に自分たちが圧倒されるのではないかとグラム側が恐れたのもあります。

-265年にはマイアのダリアン人探査船がティソーンを訪れています。この当時、グラムの人口は60万人、初期4植民地は20万人ずつ、6つの新植民地は計40万人(その多くはサクノス)になっていました。しかしマイアの人口はソード・ワールズ全体よりも多く、ゾダーン人と同様にダリアン人にも彼らは警戒心を抱いて交流はほとんど行われませんでした。とはいえ近隣星域に恒星間国家が存在するという事実は、彼らに軍備拡張を急がせました。

-265年から-232年にかけてグラムの経済は、政府の中央統制に対して自由化を求めた政治運動によって混乱していました。新植民地は建設されませんでしたが、グラムからより住みやすい他星系への人口流出は続きました。特に経済成長著しかったサクノスへは多く移り住み、-232年にサクノス初の恒星間宇宙船が進宙した時には、ソード・ワールズ総人口240万人に対してグラムは80万人、サクノスは50万人となっていました。

それから30年間、新たな植民地化の波が起こりました。ナルシル、アンドゥリル、オルクリスト、スティング、バイター、ビーターはこの頃にサクノスから入植され、グラムと違って伝承や神話ではなくテラの(そしてソード・ワールズの)人気古典作品の中から名付けられています。一方で-200年から-186年にかけては、モーグレイ(現グングニル)、オートクレール(現ミョルニル)、イセンファン(現マーガシー/ヴィリス星域)がグラムから入植されています。

-187年にはサクノスの経済力はグラムを凌駕し、星域内の一大勢力に押し上げられていました。そして2年間の紛争の末にサクノスはグラムを破り、ソード・ワールズ初の恒星間政府「サクノス統治領(Sacnoth Dominate)」を建国しました。-164年にはダリアンと国交を樹立しましたが、孤立政策は変わらず、交易も深まりませんでした。

-149年からは約10パーセク圏内の周辺星域に探査隊が送り込まれ、入植地や前哨基地がボウマン、カリバーン、ダインスレイヴ(現サウルス/ヴィリス星域)、ドラグヴァンデル(現テナルフィ/ルーニオン星域)、エリクセン(現タルスス/268地域星域)、ホディング(現ドーンワールド/268地域星域)、イグリイム(現スチール)、リューシン(現アスガルド/ヴィリス星域)、スコフニュング(現ガン)、タヌース(現ガーダ=ヴィリス/ヴィリス星域)に築かれました。

(クリックで拡大)

しかし-104年、サクノスとグラムの緊張は「ティルヴィング事件」(※両国の艦艇がティルヴィング軌道上で衝突した事件)をきっかけに「最初の革命戦争(War of the First Rebellion)」に発展し、最終的にエクスカリバーの戦いでグラムに敗れたサクノス統治領は-102年に崩壊しました。統治領はグラム連合(Gram Confederation)、サクノス連邦(Sacnoth Confederacy)、ホヴズ会議(Hufud Assembly)に分かれましたが、それぞれ交戦と停戦の繰り返しは収まることなく、-88年には3国とも恒星間国家としての体は失われていました。

その後の時代は、後に北欧神話になぞらえて「大いなる冬(Fimbulwinter)」と呼ばれる停滞期となりました。ソード・ワールズの各世界は内戦で造船能力を失い、丁重に保存された数少ない宇宙船による接触を除いて星間交流は途絶えました。星域外の前哨基地や入植地の多くは放棄されるか、滅びました。

-11年になると、グラムは宇宙船建造能力を回復しました。他星系もほぼ同時期に宇宙に復帰すると、それから数十年間のソード・ワールズ星域は、グラム同盟(Gram Alliance)、サクノス自治領(Sacnoth Dominion)、ナルシル=アンドゥリル二重君主国(Double Monarchy of Narsil and Anduril)、ティソーン連盟(Tizonian League)、トレイリング会議(Trailing Assembly)による「五国時代(The Five States)」に入りました。そしてこの頃、ソード・ワールズの総人口は2億人に達しています。

53年、帝国偵察局の偵察艦「赤毛のエイリーク(Erik the Red)」がソード・ワールズと接触し、五国は巨大国家の存在を知ります。当時の帝国国境はソード・ワールズから遠かったので両者にとってあまり良い貿易相手ではありませんでしたが、やがてデネブ宙域への帝国の影響力が増すと貿易は拡大し、73年には帝国の巨大企業シャルーシッド社がバイターまで定期交易路を確立します。この影響は、贅沢品輸出でディルヌウィンがトレイリング会議の主導権を握り、コラーダがティソーン連盟の長になるほどでした。

グラムとサクノスの緊張関係は、98年に実際に開戦するまで昔のままでした。5年間に及んだグラム=サクノス戦争の末に両者が疲弊したのを見て、周辺の三小国は二大国の打倒を企てました。アンドゥリル星系のエルダー島に三国の首脳は密かに集い、星域を自分たちで三分することで合意しました。更にグラムやサクノスで多数の叛徒集団を影から支援し、それぞれが独立国を築くよう扇動しました。

104年には「旧大国」は双方とも完全に小国分裂状態となり、それを見るや三国は平和維持の名目で介入を行いました。締結されたマグヌスタッド条約(Treaty of Magnusstad)により、三国統治(Triple Dominion)の成立と、グラムやサクノスに誕生した数々の中小国の「独立」が保証されました。とはいえ中小国に軍艦を保有する権利は与えられず、三国に星系防衛を委ねる形となりました。

新三大国は他国よりも上に立とう(もしくは他国を蹴落とそう)とお互いに出し抜き合ってはいましたが、それでも旧二大国を決して蘇らせてはならないという思いでは一致していました。彼らはそれぞれグラムやサクノスの別勢力を支援し、冷戦状態を維持することに神経を注いでいました。

142年に帝国の外交使節団はディルヌウィンとアンドゥリルとコラーダ(※いずれも三国の当時の最大勢力です)を訪問し、ダリアン方面にも向かいました。147年には正式な外交関係に発展し、その3星系に帝国の大使館が置かれています(ダリアンとも翌年に国交を樹立しています)。

212年、コラーダで熾烈な内戦が発生しましたが、ディルヌウィンと二重君主国は異なる側を支援したので合同軍による介入もできなくなりました。4年後には内戦は核戦争に発展し、惑星は荒廃しました。内戦前のコラーダは人口約1億の、ソード・ワールズ星域で最も重要な世界でしたが、たった一晩で推定人口100万人未満の第4勢力にまで落ちぶれてしまいました。ディルヌウィンと二重君主国は、コラーダの残された資産の分割で対立を深め、217年には星域は再び分裂状態に陥りました。その際、スティングはバイターやスチールと共にトレイリング会議から離脱しています。

マグヌスタッド体制の崩壊は同時に、条約に縛られていたグラムやサクノスの再軍備を可能としました。この時、グラムの4国とサクノスの6国が軍艦の建造を開始しています。

217年から604年までは「泡沫諸国時代(Squabbling States Era)」と呼ばれています。この400年間のソード・ワールズ星域は、小国が誕生しては拡大し、他国と衝突しては併合と分裂と滅亡を繰り返していました。

コラーダの核戦争後、コラーダ海軍は工業力の低下から維持ができずに解散の危機にありました。そこでスヴェン・ダンヤルソン大提督(Grand Admiral Svein Danjalsson)は、ある腹案を実行に移しました。彼はティソーンに艦隊を移動させて政権を奪い、その領土を自分のものとしたのです。しかし100年もの間後進世界であったティソーンは、災い転じてこの簒奪によって主要国に返り咲いたのです。

後の世に「スヴェン大帝(Svein the Great)」として知られる彼は、配下の艦隊を他のソード・ワールズ世界への征服ではなく、荒廃した星域内でティソーンの通商路を確保するために用いました。217年にはティソーンの鉱石と他星系の商品との交易が始まり、その20年後には、ティソーン商船は他のソード・ワールズ国家と流通量で肩を並べていました。

この平和政策は、スヴェン1世の孫娘であるエストリド(Estrid)が281年に38歳で事故死するまで続けられました。18歳で彼女の後を継いだダンヤル2世(Danjal II)は、一転して拡張政策に打って出ます。コラーダ、フルンティング、イセンファン、クーノニックを支配下に置くと、彼は皇帝に即位して「ティソーン帝国(Tizon Empire)」が誕生しました。285年にはモーグレイを攻撃して翌年征服し、オートクレールも287年にそれに続きました。

しかし、周辺星系が288年に防衛同盟として「王国連合(United Jarldoms)」を結成したため、帝国の拡大は停止しました。以後帝国は、征服した星の内政に力を注ぐことになります。

グラムもサクノスも、過去の栄光を忘れたわけではありませんでした。両世界では統一の機運が盛り上がり、364年にはサクノス諸国連邦(Federated States of Sacnoth)が結成され、それを見たグラムでも371年にグラム共和国(Gram Republic)が建国されました。しかし両国は恒星間利権をめぐってすぐに衝突し、388年の王国連合解散のきっかけとなってしまいました。

391年、ティソーン帝国はジョワユーズに侵攻して実効支配を目論みましたが、帝国の予想よりも早くグラム共和国がティソーンに宣戦布告すると(※当時グラムはジョワユーズを保護領としていました)、オートクレールとコラーダを攻略し、ジョワユーズに救援艦隊を送りました。結局3年後にティソーンはグラムに講和を申し入れ、その条件としてコラーダ、オートクレール、ジョワユーズはグラム共和国領とされました。そして、弱体化したティソーン帝国からはモーグレイが離脱し、グラムの属領となりました。

400年代に入ると、ソード・ワールズ世界では北欧神話の現代版である「アース信仰(Aesirism)」が爆発的に広まりました。これは特にティソーン帝国で皇帝崇拝(※ティソーン帝国では皇帝を半神として崇めさせていました)への反発と信者の政治的団結を引き起こし、弾圧によってかえって信者を増やしていきました。468年にはフルンティング、イセンファン、オートクレール、モーグレイの4星系で相次いで革命が発生し、それぞれミスティルテイン、グリダヴォル、ミョルニル、グングニルといった「剣ではない」名前に改称されました。

4星系の市民はアース信仰に人生を捧げ、「アース同盟(Aesir Alliance)」を結成して100年間ティソーン帝国に抵抗し続けました。しかし575年にはフルンティングが陥落し、続く3年で他の3星系も征服されました。ティソーン帝国は星系名を元に戻し、20年をかけて領土の再統合を試みましたが、フルンティングとイセンファンではうまくいったものの、オートクレールとモーグレイでは抵抗が続きました。

後に、604年にティソーン帝国が滅ぶとアース信仰は旧同盟の星系で蘇りましたが、ティソーン皇帝という明確な敵を失ったアース信仰はかつてのようには盛り上がりませんでした。しかしその精神はソード・ワールズ中に広まっていきました。

さて、383年にホヴズはスティングを征服して(同時に国号を「ホヴズ王国(Kingdom of Hofud)」と改め)、マリアンヌ女王(Hertugin Marianne)(※Hertugin(男性:Hertug)は直訳すると公爵となる貴族の地位ですが、ソード・ワールズでは国王と同等に扱われます)はバイターに逃げ延びて亡命政府を樹立しました。419年にホヴズはバイターにも進出し、それからバイターでは20年にも及ぶ激しいゲリラ戦が展開されました。

ホヴズは435年に「根本的な解決」を目指し、バイター住民に銃を突き付けて集めてはホヴズ領内の星々に強制移住させました。この後判明したことですが、正確な移住人数がわからないのをいいことに、密かに移住船ごと虐殺すらもしていました。からくも移住を逃れた人々は荒野に潜みました。

2年後、バイターの過激派はホヴズのヨハン2世の長男であるヤール・ビルイェル(Jarl Birger)を暗殺しました。ヨハン2世は報復として、叛徒が潜んでいると思われる大森林を生物兵器で攻撃するよう命じました。それから1年半に渡って数千トンの生物化学兵器がバイターで使用され、生態系の破壊によって多くの命が奪われました。

「塩撒き(Saltsaar)」と呼ばれたこの蛮行は周辺国の怒りを買い、サクノスとグラムの黙認(ソード・ワールズ史で両星が同じ側に立った稀有な例です)の下でディルヌウィン盟約(Dyrnwyn Compact)がホヴズを制圧しました。これによりグラムはビーターを、ディルヌウィンはホヴズ、スティング、バイターを得ました。バイターの生存者はスチールに移住して独立し、他のメタル・ワールズの領有権を主張しました。

バイターで起きた残虐行為は、ソード・ワールズ諸国の政治的統合を目指す政治運動を生み出しました。444年、レオナード・トーステンソン(Leonard Torstensson)は著書『同族(Fraender)』において、全てのソード・ワールズ星系は相互防衛のための「連合」の枠組み内でそれぞれ独立すべき、との考えを記しました。すぐに連合主義政党(Confederalist)が星域内各地で設立されましたが、それが実を結ぶのはもっと先になります。

470年、第三帝国はヴィリス(※270年にモーグレイから入植されるも、286年のティソーン帝国によるモーグレイ征服を機に統治者の名を取って改称独立)、ガーダ=ヴィリス(※290年にヴィリスから再入植)を含めた星々を「アーデン伯爵領(現ヴィリス星域)」として保護領化し、576年には正式に編入しました。この星域を自国領と考えていたソード・ワールズ人はこの措置に怒り、ゾダーン主導の外世界同盟(Outworld Coalition)に加わる理由の一つとなりました。

589年に開戦した第一次辺境戦争(First Frontier War)をソード・ワールズ人は、第三帝国に占拠された「失われた領土(Vilse Markniren)」を奪い返す絶好の機会と捉えていました。しかし現実には各国政府の足並みが揃わず、その機会をみすみす見逃しているようにも見えました。当時のソード・ワールズは、二重君主国、ディルヌウィン盟約、グラム共和国、サクノス(※532年に統一政府が誕生したので「連邦」が外されました)、スティング王国(Kingdom of Sting)、ティソーン帝国によって分けられていたのです。

589年に開戦した第一次辺境戦争(First Frontier War)をソード・ワールズ人は、第三帝国に占拠された「失われた領土(Vilse Markniren)」を奪い返す絶好の機会と捉えていました。しかし現実には各国政府の足並みが揃わず、その機会をみすみす見逃しているようにも見えました。当時のソード・ワールズは、二重君主国、ディルヌウィン盟約、グラム共和国、サクノス(※532年に統一政府が誕生したので「連邦」が外されました)、スティング王国(Kingdom of Sting)、ティソーン帝国によって分けられていたのです。592年、5つの海軍(※サクノスと二重君主国は合同軍のため)はこの問題を話し合い、「連合」軍事政権で第三帝国に相対することにしました。各国政府は解体せずに連合海軍がその上に立つ形を採ったものの、結局彼らに第三帝国を攻める度胸はありませんでした。代わりにアントロープ星団(Entropic Worlds)の内戦を口実に占拠をしたものの、そのことが中立だったダリアン連合を第三帝国との同盟に走らせました。帝国=ダリアン同盟は両面からソード・ワールズに圧力をかけ、帝国が多くの軍艦を戦線に割くことなくソード・ワールズに二正面作戦を強いました。

戦争は長引き、ようやく604年に全ての交戦勢力は講和に同意しました。ダリアンすら失った世界の奪還を諦めるほど、各国は疲弊していました。

ところで、585年にアスランのイハテイ(第二の息子)艦隊がダリアンを訪れたのは有名な話ですが、その前年に彼らがナルシルを先に訪れていたことはあまり知られていません。しかし二重君主国を構成するナルシルには余った土地がなく、アンドゥリルは新たな政治派閥が誕生することを嫌い、そして何よりもソード・ワールズ人とアスラン双方の強すぎる自尊心が相互理解を阻みました。

かくしてアスランはナルシルを去りましたが、この時彼らを受け入れていれば、その後の歴史は全く違うものになっていたでしょう。

戦後、連合海軍の軍事政権は現在の六国連合体制から「個々の独立星系の上に単一の連合国家」の体制に移行させることを決め、「第二統治領(Second Dominate)」を建国させました。これはかつてのサクノス統治領の継承国として統一の正当性を主張するためですが、グラム、ナルシル、サクノスが拒否権を持つ政治機構はかなり不安定でした。加えて、ティソーン海軍は合流を拒んでティソーン帝国を支えることにしました。

他の4海軍はそれを鎮圧するために即座に動きました。物量で劣っていたティソーン帝国でしたが、しぶとく戦いを続けて降伏まで3年を要しました。旧ティソーン帝国領のうち、オートクレールやモーグレイは彼らが望むようにミョルニルとグングニルと名を変えて自由を謳歌しました。

615年、第二統治領は再編された外世界同盟に加わり、内戦中の第三帝国からヴィリス星域を奪い返そうとしました。第二次辺境戦争開戦直後はそれはうまくいっていましたが、第三帝国のアルベラトラ・アルカリコイ大提督がゾダーン戦線を膠着状態に持ち込むと、彼女の部下のツァイコフ提督(Admiral Zaitkov)はソード・ワールズ戦線で一方的に統治領軍を攻め立てました。620年には何と11星系が陥落しています(右図参照)。この時点でアルベラトラ大提督はゾダーンと講和し、そのまま帝国中央に向かうと内戦を終結させました。

615年、第二統治領は再編された外世界同盟に加わり、内戦中の第三帝国からヴィリス星域を奪い返そうとしました。第二次辺境戦争開戦直後はそれはうまくいっていましたが、第三帝国のアルベラトラ・アルカリコイ大提督がゾダーン戦線を膠着状態に持ち込むと、彼女の部下のツァイコフ提督(Admiral Zaitkov)はソード・ワールズ戦線で一方的に統治領軍を攻め立てました。620年には何と11星系が陥落しています(右図参照)。この時点でアルベラトラ大提督はゾダーンと講和し、そのまま帝国中央に向かうと内戦を終結させました。こうしてソード・ワールズの大敗で第二次辺境戦争は終わりましたが、ナルシル艦隊の司令官デニソフ提督(Admiral Denisov)は最後まで投降を拒否し、ボウマン星系の秘密基地を根拠地にして戦後も7年間戦い続けました。彼のしたことはつまりは組織化された海賊行為にすぎませんが、彼の誇り高き不屈の物語は今もソード・ワールズ海軍で伝統的に(美化されて)語り継がれています。

一方で第三帝国は、頑ななソード・ワールズに対してアントロープ星団の返還を認めさせることができませんでした。最終的に625年に国境線は戦前に戻されて戦後処理はようやく終わりました。帝国による占領は、単に反帝国感情を増幅しただけでした。

600年代後半になると第二統治領は中央集権化を強め、サクノス政府は統治領の傀儡と化しました。698年、統治領政府が提出した世界間貿易綱領に対してグラム・ナルシルが共同で拒否権を発動したものの無視されたため、グラムはアンドゥリル、コラーダ、デュランダル、ジョワユーズ、ナルシル、ティソーン、ティルヴィングと共に「第二の革命戦争(War of the Second Rebellion)」で統治領を打倒し、グラム共同体(Gram Coalition)を建国しました。

しかしそれも788年までで、ダリアン連合が単独奇襲でアントロープ星団を奪還したことで権威は失墜しました。政権崩壊後はナルシル、サクノス、デュランダルによる「三極同盟(Trilateral Alliance)」が代わって台頭しましたが、星団の再奪還どころか、共同歩調すら取れない政治運営がなされました。

相互不信から三極同盟は848年に解消され、しばらくは2~3星系規模の小国家が乱立しました。また、849年にはイセンファンが第三帝国の属領となるべく請願を行い、いわゆるソード・ワールズからとうとう離れました。

852年、グラムが影響力を再び拡大して周辺星系をまとめあげ、現在に至る「ソード・ワールズ連合(Sword Worlds Confederation)」を建国しましたが、この裏には資金面などでゾダーンの関与があったと噂されています。反グラム感情を和らげるために首都はジョワユーズに置かれました。

ようやく誕生した連合でしたが、978年に中央政府が加盟世界の内政に過度に干渉したことから分裂危機を迎えます。サクノスがティルヴィング、ビーター、ディルヌウィン、デュランダル、ホヴズと共に連合離脱の構えを見せ(※『Spinward Marches Campaign』掲載の図では国境線が引かれているので、事実上分裂状態だったのかもしれません)、グラムやナルシルといった政権中枢星系ですら大衆運動は3年間続きました。最終的に、連合加盟星系の自治権を大幅に強化するように連合憲章を改正することで落ち着きを取り戻しました。ちなみにこの時一方では、議会や官庁のための新都市建設を名目にして連合首都がグラムに遷されています。

この「憲章危機(The Constitutional Crisis)」によってソード・ワールズ連合は第三次辺境戦争に参戦できませんでしたが、983年にはイセンファン政府に対して連合への加盟を打診し、再併合しています。

900年代の終わり頃、グラム、ナルシル、サクノスの三大工業星系では労働者の不満が限界点を超えていました。上流階級の様々な醜聞が次々と明らかになり、連合全体の中産階級で改革の機運が盛り上がったのです。この時の民衆の拠り所はアース信仰に影響された「復古主義」でした。入植初期の(美化された)グラムどころか、古代テラの「ヴァイキング時代」にまでも社会規範の手本が求められ、社会進出していた女性たちは再び「女の仕事」に押し込められていきました。

1082年に勃発した第四次辺境戦争では、連合加盟星系は連合軍の形でまとまり、アントロープ星団を奪い返しました。ダリアン連合も反撃してきましたが、クーノニックを占拠するのが精一杯でした。帝国はこの戦争でイセンファンを占領し、1087年に現在のマーガシーと改称して正式に併合しました。

1098年にはジョワユーズの諸国の対立から星系政府が崩壊し、内戦に突入しました。連合政府は外部からの干渉を防ぐために世界を封鎖し、1105年現在も戦いは終わる気配を見せません。

ソード・ワールズ連合は外世界同盟の一員として、来るべき「第五次辺境戦争」に備えて艦隊の再編を急いでいます。ナルシル艦隊、ジョワユーズ艦隊、グラム艦隊、サクノス艦隊の4艦隊が実際に砲火を交えた時、それは連合の破滅となるのでしょうか、それとも栄光の未来の入口となるのでしょうか……?

【付録】 文中の「剣」について

●歴史・神話伝承由来の剣

0921 フルンティング(Hrunting):古代イングランドの叙事詩『ベオウルフ』に登場する剣。

0922 ティソーン(Tizon):11世紀後半のレコンキスタで活躍したカスティーリャ王国の貴族エル・シドが使った剣。「ティソーナ(Tizona)」とも。

1020 イセンファン (Isenfang):伝承上のヴァイキングの剣(らしい)。読み方は間違っている可能性あり。

1022 コラーダ(Colada):エル・シドが用いたとされる剣。

1121 オートクレール(Haulteclere):シャルルマーニュの家臣として有名なオリヴィエが持つ剣の名。

1123 ジョワユーズ(Joyeuse):中世フランスのシャルルマーニュが所持していたとされる剣。

1217 アロンダイト(Aroundight):円卓の騎士ランスロットの剣、とされているが出典は定かではない。

1221 モーグレイ(Morglay):イギリス伝承のサー・ベヴィスの剣。

1223 グラム(Gram):北欧神話ニーベルンゲン伝説における英雄ジークフリートの愛剣。

1225 エクスカリバー(Excalibur):アーサー王伝説のアーサー王が持つとされる剣。

1320 ダインスレイヴ(Dainslaf):一度鞘から抜かれると生き血を吸うまで納まらないと言われた魔剣。

1324 ティルヴィング(Tyrfing):北欧の古エッダやサガに登場する魔剣。

1325 ベリサルダ(Balisarda):シャルルマーニュ十二勇士の一人、ロジョロの持つ名剣。

1329 カラドボルグ(Caladbolg):ケルト神話のアルスター伝説に登場する剣。

1424 ガラティン(Galatine):円卓の騎士ガウェインの剣、と後にされた。

1429 スコフニュング(Skofnung):これで斬られると付属する治癒石以外では傷を治せないとされる剣。

1430 カリバーン(Caliburn):エクスカリバーの別名。

1519 リューシン(Lyusing):伝説上の英雄ラグナルが持っていた2本の剣の1つ…らしい。読み方は間違っている可能性あり。

1522 ディルヌウィン(Dyrnwyn):アーサー王伝説に登場するストラスクライドの王リデルフ・ハイルの愛剣。

1523 デュランダル(Durendal):フランスの叙事詩『ローランの歌』に登場する英雄ローランが持つ聖剣。

1524 ホヴズ(Hofud):北欧神話の神ヘイムダルの剣。英語読みしたものが「ホフド」。

1826 ドラグヴァンデル(Dragvandel):おそらく「ドラグヴァンディル(Dragvandil)」が正しい。古アイスランド叙事詩『エギルのサガ』に登場する剣。

●ヴィラニ伝承由来の剣

1118 タヌース(Tanoose):英雄マシュディイケ(Mashdiikhe)が悪魔を打ち払った魔法の剣「ダヌウズ(Danuuz)」が訛ったもの。

1529 イグリイム(Igliim):伝説的英雄「守り手ダアルウシンナギ(Daaluusinnagi the Defender)」が持っていた剣の名。そもそもイグリイム自体が「鋼鉄」という意味。

2035 アキ(Aki):戦士王ゴロシュ(Golosh)が持つ剣の名。

●創作作品由来の剣(サクノス系入植地)

0927 ナルシル(Narsil):『指輪物語』のドゥーネダインの上級王エレンディルの剣。

1026 アンドゥリル(Anduril):ナルシルが鍛え直されたもの。

1126 オルクリスト(Orcrist):『ホビットの冒険』に登場する、ドワーフ族の王トーリン・オーケンシールドの剣。

1325 サクノス(Sacnoth):ロード・ダンセイニの小説『サクノスを除いては破るあたわざる堅砦』に登場する魔剣。

(※初期探査の際に探査隊がサクノスと命名したものの、歴史や神話上の剣から取る命名規則に反していたのでグラムで物議を醸し、ベリサルダと改名されました。しかし後に入植地がグラムに肩を並べる存在となると、公然とサクノスを名乗るようになりました。サクノスから入植された星系が全て創作作品由来なのも、グラムへの当て付けの意味合いがあります)

1424 ビーター(Beater):『指輪物語』に登場するグラムドリングのこと。オーク語では「なぐり丸」。

1525 スティング(Sting):『ホビットの冒険』『指輪物語』に登場する剣。「つらぬき丸」とも。

1526 バイター(Biter):オルクリストの別名。「かみつき丸」とも。

●剣ではないもの(アース信仰の星系)

0921 ミスティルテイン(Misteltein):バルドル神を死に至らしめたヤドリギのこと。ただし、『フロームンド・グリプスソンのサガ』では同名の剣が登場する。

1020 グリダヴォル(Gridarvol):トールが女巨人グリーズから借りた杖。

1121 ミョルニル(Mjolnir):北欧神話のトール神が持つ鎚。

1221 グングニル(Gungnir):北欧神話の主神オーディンが持つ槍。

●その他

シグルズ(Sigurd):シグムンドの息子。父の形見(※物語によっては妖精から直接与えられる)の剣「グラム」を振るう。

シグムンド(Sigmund):北欧神話に登場する英雄。グラム星系で彼が伴星となったのは、おそらく彼が持っていた時点では剣に「グラム」と名付けられていなかったからか?

ギンヌンガガプ(Ginnungagap):北欧神話で、世界創造の前に存在していた空虚な裂け目のこと。

●不明

1119 スヴァヴァソルム(Svavasorm)

1531 ホディング(Hoding)

ここに記載がないものは、鉱物かおそらく人名です。

【参考文献】

GURPS Traveller: Sword Worlds (Steve Jackson Games)

Sword Worlds (Mongoose Publishing)

Sign & Portents #80 (Mongoose Publishing)

戦前のソード・ワールズはいくつかの政府に分立していましたが、開戦によって海軍の下に統一政府を作って団結しました。更にソード・ワールズ海軍は、ダリアンが中立を宣言しているにも関わらずアントロープ星団(Entropic Worlds)を593年に占拠し、そこにある鉱山を奪い取りました。これにより(※加えてゾダーン海軍による領域侵犯事件もあって)参戦の機運が高まり、ダリアン連合は帝国側についてソード・ワールズを両面から挟む形で戦いに加わりました。

戦前のソード・ワールズはいくつかの政府に分立していましたが、開戦によって海軍の下に統一政府を作って団結しました。更にソード・ワールズ海軍は、ダリアンが中立を宣言しているにも関わらずアントロープ星団(Entropic Worlds)を593年に占拠し、そこにある鉱山を奪い取りました。これにより(※加えてゾダーン海軍による領域侵犯事件もあって)参戦の機運が高まり、ダリアン連合は帝国側についてソード・ワールズを両面から挟む形で戦いに加わりました。