イギリスのMongoose Publishing社はマシュー・スプレンジ(Matthew Sprange)らによって2001年に設立され、当初はオリジナルRPGの製作販売を行っていましたが、その後d20システムに乗り換えて発展しました。2003年頃に「d20バブル」が崩壊するとOpen Game License製品に切り替えて社命を繋ぎ、2004年からはミニチュアゲームにも参入しています。また、他社版権製品の製造にも元々積極的で、2002年の『Judge Dredd』を皮切りに『Babylon 5』『Conan』『Paranoia』『Elric of Melnibone』『RuneQuest』といった人気作を次々と販売していきました。

そしてそんなMongooseが打った次の一手が『トラベラー』、それも新作だったのです。

「このゲームは『王道の』SFゲームとなる可能性をまだ秘めている」

(マシュー・スプレンジ)

【2008年】

「公開プレイテストは驚くべき体験だった。ファンはルールを試して好みかそうでないかを言うだけでなく、サブシステム全体を書いたり、文章を再編集したり、統計分析を行ったり、何千時間もゲームを論じたりしていたのだ」

(ガレス・ハンラハン)

前年の発売予告では2月でしたが、若干遅れて5月にMongoose版の『Traveller: Main Rulebook』が書籍で発売されました(電子版は7月)。懐かしのLittle Black Bookから続く黒一色の伝統の表紙はそのままに、判定方式には『メガトラベラー』以来となる2D(6面体サイコロ2個)を採用し、クラシック版では攻撃命中の指標に過ぎなかった「8+(2Dで8以上)」をゲーム全体で使用するようになりました。

キャラクター作成も旧来通りに経歴部門に「就職」する形態を採りつつも、「人生経験表」などの導入でまさにキャラクターが人生や人脈(や時として投獄歴や借金)を背負って生成されるようになりました。戦闘システムは『メガトラベラー』などで採用された「1.5メートル四方のマス」に戻りつつ、ルールの簡略化や整理統合が進められました。クラシック版よりはキャラクターが負傷に耐えやすくなったのも特徴です。緻密だが複雑怪奇な方向に進んでいた宇宙船設計ルールはクラシック版同様の簡素なものになり、貿易ルールもクラシック版の改良型と言える範囲に留まりました。

このように、このMongoose版の最大の特徴は「クラシック版への回帰」と同時に「ゲームの近代化」を成し遂げたことでしょう。この方針はファンの間でも絶賛され、発売後の売り上げは『RuneQuest』を抜いて同社一のヒット作となります。作品自体の評価としてもEN Publishing主催のENnie賞(Product of the Year部門)に選出されるほどでした(金・銀賞の受賞は逃しましたが)。

なおルールブックに関しては、内容を192頁まで削り込んで往年のLittle Black Bookと同じ判型にした『Pocket Edition』も発売しています(書籍版のみ)。価格も『Main Rulebook』の(米国価格で)半額とお得感はありましたが、活字の小ささによって視認性に難を抱えました。

Mongooseはサードパーティ向けにDevelopers Kitも公開しました。これはTraveller Logo Licenseに関わる条項が収められており、Open Game Licenseの採用によるゲームシステムの開放と同時に「〈第三帝国〉設定の独占」も定められていました。FFEによる「Free Sector宣言」によって全ての人に制作が開放された(と同時に公的出版物であっても非公式設定扱いとなる)フォーイーヴン宙域を除き、サードパーティ各社は今後〈第三帝国〉を含めた従来の既知宇宙に関わる出版物を刊行することができなくなったのです。

この影響は大きく、『Traveller Calendar』のSpica Publishingは参入第一弾として計画していたスピカ宙域の設定本の制作中止を余儀なくされ(その後、汎用経歴部門集『Career Book 1』で参入します)、Avenger Enterprisesも11月に『トラベラー』ライセンスの更新をせずに全製品を一旦絶版としました。同時に、試遊キットを希望者に配布してベータテストを行っていた「Avenger Classic Traveller」の開発も中止となっています。ただしAvengerは、Mongooseによる小規模出版社支援プログラム「Flaming Cobra」に移行して、年末にシナリオ『One Crowded Hour』(2006年の再販)を出しています。

Mongooseはサポート展開も懐かしい様式を踏襲しました。つまり「Book」と「Supplement」の両方によるゲームの拡張です。その刊行速度は怒涛のごとく、9月から年末にかけて『Book 0: Introduction to Traveller』(無料)、『Book 1: Mercenary』『Book 2: High Guard』『Supplement 1: 760 Patrons』『Supplement 2: Traders and Gunboats』が一気に刊行されました(ただし『Mercenary』は発売を急いだあまりに試遊段階のものを発行してしまい、後々禍根を残します)。

加えて新設の「The Third Imperium」シリーズの第一弾として、マーティン・ドハティによる『Spinward Marches』が発売されています。これはGURPSの『Behind the Claw』ほどではないにしろスピンワード・マーチ宙域を詳細に解説したものですが、Mongoose版『トラベラー』は「汎用SF-RPG」を標榜したため、〈第三帝国〉ですら諸設定のうちの一つという扱いでした。「The Third Imperium」シリーズとして切り離されているのはその意思表示とも言えます。

〈第三帝国〉以外の俗にATU(Alternative Traveller Universe)と呼ばれる設定本の刊行は翌年から始まり、Mongooseからだけでも(第一弾作品とされていた『Starship Troopers』こそ版権の都合で出なかったものの)『Judge Dredd』(2009年)、『Hammer's Slammers』(2009年)、『Strontium Dog』(2009年)、『Reign of Discordia』(2009年)、『Universe of Babylon 5』(2009年)、『Chthonian Stars』(2010年)、『Cowboys vs. Xenomorphs』(2012年)、『2300AD』(2012年)が出されています(※ただし『Reign of Discordia』『Chthonian Stars』は別出版社の作品の移植版です)。中でも『Judge Dredd』『2300AD』は発売後も、多くのサプリメント展開がなされました。

一方でMongooseは、GDWからSJGで踏襲された「トラベラー・ニュースサービス(TNS)で宇宙の歴史を動かす」ということに関しては、頑ななまでに「帝国暦1105年から時間軸を動かさない」ことに拘りました。理由は明かされていませんが、その後Mongooseから発売された全ての設定本・シナリオが「帝国暦1105年」で固定されています。

今回、サポート誌は特に無かったのですが、自社の電子広報誌『Signs & Portents』(※当時は無料でしたが、現在は有料化されました)内にてシナリオの掲載(その中には『Annic Nova』も)や設定・追加ルールの紹介が、同誌が休刊となる2011年まで行われました。

ドイツの13Mann Verlag社は早くもこの年、Mongoose版『トラベラー』コアルールを独語訳した『Traveller: Grundregelwerk』を発売し、同時にオリジナルシナリオ『Blockade Runners』も出しました。13Mannは翌年以降も精力的にMongooseのサプリメント本のドイツ語版を翻訳展開していきます。

前述の通り年末に独自の活動を終えたAvenger/Comsterですが、それまでに精力的に出版をしています。キャンペーンシナリオ「Guilded Lilly」シリーズの第3部『Into the Darkness』、「Operation Dominoes」シリーズ第4部『The Iskyar Metamorphosis』、一転して「黄金時代」のスピンワード・マーチ宙域を舞台とした『Type S』『One Crowded Hour』、そして「New Era 1248」シリーズは小国が分立するようになってしまった旧デネブ領域を解説する『Spinward States』、ウイルスとの戦いが続く『Freedom Leagues』が出されています。

しかしこれらの製品は過去作も含めてこの年で一旦絶版となり、後にFFEの『Traveller: The New Era-2 CD-ROM』に「New Era 1248」「Guilded Lilly」「Operation Dominoes」が再録されるまでは幻の作品となってしまいました。

QLIはこの年、『Revelation Station』という「汎用」シナリオを公開しています。もちろんT20対応なのは言うまでもなく、現在ではT20製品の一つとして数えられています。

この他に、D. B. Game Design社が宇宙船解説本『Ares Dragon class Mercenary Cruiser』『Venture Frontier Courier』を出しています。恒例の『Traveller Calendar 2009』も出されていますが、この年からSpicaを離れて有志による発行となっています(そのためSpica時代の『2007』『2008』については現在は絶版です)。

【2009年】

FFEは『Traveller5』試作版の配布を章ごとに順次開始しました(※2008年11月説もあります)。2007年時点での予告ではMongoose版の拡張版という位置づけとされていた(つまり互換性がある)T5でしたが、蓋を開けてみると行為判定方式はT4を踏襲し(さすがにダイス個数の端数はなくなりましたが)、輸送機器設計も同じく『Fire, Fusion & Steel』を継承するなど、全くの別システムとなったことが(一般公開こそされなかったものの)これで明かされたことになります。

またFFEはMarischal Adventures製品の版権を取得し、DrivethruRPGにてクラシック版『トラベラー』(FASA製品・ドイツ語版・スペイン語版を含む)、および関連ゲームの電子版単品売りを開始しています。ただしGDW本体のクラシック版『トラベラー』製品群については翌年に持ち越されました。また『Traveller: The New Era CD-ROM』の販売も始まっています。

なおこの年出された『Classic Traveller Apocrypha-1 CD-ROM』(FASA、GameLords、Paranoia Press製品を収録)には、これまで単行本化されていなかった『Pilot's Guide to the Caledon Subsector』が収録されています。

(※おそらくこの年、Quantum Enterprisesから『Classic Traveller T-Shirts』『Full Colour Printed T-shirts』の販売も開始されているはずです)

Mongooseも「Alien Module」シリーズを開始します。この年は『Aslan』(これに関してはアスランの容姿を「ライオンに似た」ではなく「ライオンそのもの」に変えてしまったことに多くの批判があります)が、翌年には『Vargr』『Darrians』、2011年には『Zhodani』、2012年には『Solomani』と発売されていきました。各種族を詳細に解説しているのはGDWの「Alien Module」と同じですが、種族の解説だけでなくその種族が主に住む宙域の設定も収録されているのが特徴です(宙域設定部分に関してはそれぞれ別途単品売り版も存在します)。なお、Mongoose版Alien Moduleは続刊として「Droyne」が長らく予告され続けてきましたが、残念ながら執筆者不在という理由により計画は中断されています。

経歴部門ごとにルール・データを補強する「Book」シリーズは、『Scout』『Psion』『Agent』『Scoundrel』が、輸送機器や装備を拡充する「Supplement」シリーズは『Fighting Ships』『Central Supply Catalogue』『Civilian Vehicles』『Military Vehicles』、さらにシナリオ集である「Adventure」シリーズが始まり、『Beltstrike』『Prison Planet』(両方ともGDWの同名作品とは全くの別物です)が、またこれとは別に「Third Imperium」シリーズとしてキャンペーンシナリオ『Tripwire』が発売されました。

Mongooseの「Flaming Cobra」の下で出版を継続することになったAvenger/Comsterは、以前と変わらぬ勢いで出版を続けています。シナリオ『Fiddler's Green』『The Windermann Incident』、企業設定『Spinward Salvage LIC』、星系設定集「SITREP」シリーズとして『Callia』『Aster』を発売しました。

加えて『Patron Encounters』といったT20時代の2006年に出した出版物の再販も始まり、シナリオ『Call of the Wild』『Range War』に新作を加えた『Project Steel』、「Golden Age Starships」をまとめた『Golden Age Starships Compilation 1-5』も出ています(※現在は単品売り版のみ)。

QLIがかなり遅れ馳せながら「Traveller's Aide」シリーズ9作目となる『Fighting Ships of the Solomani』を刊行しました。これはソロマニ・リム戦争時のソロマニ連合海軍の艦艇や編成を解説する資料本ですが、QLI製品で唯一マーティン・ドハティが関わっていない「ことになっている」作品です。というのもドハティ本人は「この仕事は2003年に受けた」と後に語っていることから、何かしらの一悶着があったことが伺えます。

いずれにせよ、この作品をもってT20の製品展開は完全に終了しました。

Spicaは追加経歴部門集『Career Book 2』とオリジナル宇宙船解説本『Nemesis Class Pursuit Ship』を出しています。

Jon Brazer Enterprisesがこの年から参入しています。初期作品はオリジナルの異星生物を1つずつ扱う「Creatures of Distant Worlds」シリーズや、巨大ロボットも含めて戦闘機械を解説する「Mech Tech 'n' bot」シリーズでした。

K Studioはフォーイーヴン宙域を舞台にした「Denizens」シリーズを2011年までに3作品投入しています。

Samardan Pressが「Flynn's Guide」で参入し、『To Alien Creation』『To Magic in Traveller』といったルール集や、汎用短編シナリオ『Vengeance by Proxy』を出しています。

Terra-Sol Games LLCが『Twilight Sector Campaign Setting Sourcebook』、および無料シナリオ『Into the Star』『Somnium Mundus』で参入します。これはマーティン・ドハティによるATU設定で、設定の中核に突然変異種(Mutants)を置くなど〈第三帝国〉とは全く異なる未来図を描いています。

Skortched Urf StudiosはオリジナルのNPCを1人1冊で徹底解説する「S.C.A.R.E.」シリーズで参入します。採り上げられたNPCは皆秘密(Secrets)を持ち、パトロン(Contacts)にも味方(Allies)にも競争相手(Rivals)にも敵(Enemies)にもなり得るように設計されています。このシリーズを翌年まで全5冊出し、オリジナルの異星種族を解説する「Minor Races」シリーズも出して刊行は途絶えました。

Loren Wisemanはデッキプラン『30-Ton Slow Boat』を出しています。

ファンジン『Freelance Traveller』『Frontier Report』誌が創刊されました。後者こそ創刊号のみの発行で終了しましたが、『Freelance Traveller』はオンライン無料ファンジンとして長くファンに愛されることとなります。

Zozer Gamesのポール・エリオット(Paul Elliott)が『Mercator』を無料公開します。これはクラシック版『トラベラー』を用いてローマ帝国時代を遊ぶためのルール集で(※エリオットはローマ帝国時代を主題にした本やRPGを多く出版しています)、当然ながら宇宙船は帆船やガレー船に差し替えられ、帆船の設計ルールどころか地中海を交易で回るためのルールすら整備されているというかなりの異色作です。

毎年恒例となった『Traveller Calendar 2010』も発売されています。

【2010年】

Mongooseの「Supplement」シリーズでは『1001 characters』『Cybernetics』、「Book」シリーズでは『Merchant Prince』『Dilettante』、「Third Imperium」シリーズでは『Sector Fleet』『Reft Sector』が出されました。ちなみに『Sector Fleet』は2006年発売の『Grand Fleet』の復刻版ですが、内容は「宙域規模」に再調整されており、目玉であるスピンワード・マーチ宙域艦隊の編成表も『The Spinward Marches Campaign』(第五次辺境戦争)ではなく『Rebellion Sourcebook』(反乱時代)を踏襲しています(※この2冊の設定がなぜか矛盾しているため、愛好家の間では「戦後に星域艦隊が帝国内で再配置された」という解釈がされています)。

新たに刊行を始めた「LBB」シリーズは、往年のLittle Black Bookの大きさまで「Book」シリーズを縮小した『Pocket Edition』と同じ企画のものです。『Mercenary』から『Dilettante』までの計8冊に加え、旧来のライブラリ・データ総集編である『LBB 9: Library Data』が出されています(なお『LBB 9』のみ電子版が存在します)。

「Living Adventure」シリーズは、小売店や同好会などでのイベント用に無償公開されたものです(その代わりに事前申請と結果報告が一応必要でしたが、ダウンロードの制限は特にありませんでした)。『Of Dust-Spice and Dewclaws』『Spinward Fenderbender』『A Festive Occasion』『Rescue on Ruie』の4作品が存在し、全体の統括をドン・マッキニー(Don McKinney)が、シナリオ執筆をBITSのアンディ・リリー(Andy Lilly)、GURPS版『Sword Worlds』のハンス・ランケマドセン(Hans Rancke-Madsen)、T5開発チームのロブ・イーグルストーン(Robert Eaglestone)が担うなど、当時の『トラベラー』界の著名人が集った豪華な布陣でした。

そしてMongooseは、全10章のキャンペーンシナリオ『Secrets of the Ancients』の無償公開を開始します。単なる復刻ではなく、GDWの旧『Secret of the Ancients』と比べて「秘密」の部分が複数形になっていることからもわかる通り、全面的な改修が施された内容となっています。他にS&P誌の『トラベラー』関連記事の総集編である『Compendium 1』も出されました。

加えて、マーク・ミラーが最初の出版計画を明らかにしてから23年の時を経て、Mongoose版の翻訳ではありますがついにフランス語版『Traveller: Core Rulebook』が発売されました。翌年に『Livre 1: Mercenaire』、翌々年には『Les Marches Directes』と細々と翻訳展開は続けられましたが、その後は途絶えています。

シナリオ集『Crowded Hours』は、Avenger制作のシナリオ『Type S』『Fiddler's Green』『One Crowded Hour』『The Windermann Incident』をまとめて、Mongooseの書籍版として編集し直したものです。

なおAvenger/Comstarはこの作品をもってMongooseの下での活動を終了させています。

FFEは『Traveller Apocrypha-2』(Judges Guild製品を収録)、『JTAS 01-36』、『Traveller More New Era-2』の各CD-ROMの販売を開始し、さらにDrivethruRPGにおいて『Starter Traveller』の期間限定無料配布を行いました(※記録は残していませんが、その後数年間は無料のまま放置されていたはずです)。

この年、ローレン・ワイズマンが心臓発作で倒れたという情報が流れ、有志がバイパス手術の費用や術後の生活費を寄付金で募り始めました。実際マーク・ミラーがQLI/FFE版『Classic Reprints』の、BITSとAd Astra Gamesは共同で『Power Projection』シリーズの売り上げの一部を寄付しています。

Terra-Sol Gamesは無料シナリオ『Ancient Trails: So It Begins』、有料シナリオ『Beyond the Open Door』を出していますが、興味深いのは(前年の『Somnium Mundus』、2012年発行の『Ancient Trails, Witness to History』も含めて)それぞれシナリオ本体に加えてNPCの「音声データ」を公開し、新たな演出技法を模索していることです。

さらに追加設定集『Setting Update #1』、サポート誌『The Starfarer's Gazette #1』を発行するなど、精力的な展開が続きます。

SpicaはNPC集『Allies, Contacts, Enemies & Rivals(ACER)』、星系設定集『System Book 1: Katringa』を出しています。この『ACER』は、Mongoose版ルールで制作されたキャラクターの持つ人脈のサンプル集として優れていました。

Jon Brazer Enterprisesはこれまで出してきた「D66」シリーズの総集編である『D66 Compendium』を発売しました。この「D66」とは、6面体サイコロ2個で様々な名前や状況などを乱数生成するための表のことです。

リーヴァーズ・ディープ宙域の設定を深掘りするファンジン『Into the Deep』の刊行が始まります。この年で第1~2号が、翌年に第3~4号が、2015年には第5号が出されています。

また『Signal-GK』誌が(第6号を除いて)電子復刻され、ネット上に無料公開されています。

Flying Buffaloは2008年から『Famous Game Designers Playing Card Deck』というトランプカードセットを出していたのですが、その2010年版の各スートの「K」にマーク・ミラー、ローレン・ワイズマン、リッチ・バナー、フランク・チャドウィックの4人が、「スペードの7」に『トラベラー』が描かれました。

(※2011年版の「スペードの7」、2014年版の「スペードのJ」にも再び『トラベラー』が採用されています)

【2011年】

Mongooseの「Supplement」シリーズは『Campaign Guide』『Merchants and Cruisers』『Animal Encounters』『Dynasty』と『760 Patrons 2nd Edition』、「Book」シリーズは『Robot』が出されています。しかしこの頃になると粗製乱造による作り込み不足が目立つようになり、無理もないことであっても「汎用SF」なのが裏目に出る局面が相次ぎます。『Campaign Guide』は乱数生成されたシナリオが〈第三帝国〉ではあり得ない状況になりがちで不評であり、『Robot』は欠陥だらけだった上に「まるでピクサー映画のよう」という批判も上がりました。

これまでMongooseが刊行を急いできたのには理由がありました。同社に限らず小規模出版社共通の悩みは、出版間隔が開くと会社の資金が枯渇してしまうことです。会社を回すためにも、とにかく新刊を出し続けないといけなかったのです。こういった状況は社内体制が改革される2016年まで続きました。

なお他には、「Third Imperium」シリーズの『Starports』『Sword Worlds』『Spinward Encounters』や、S&P誌総集編の『Compendium 2』も出されています。

ちなみにMongooseは『トラベラー』システム上でTVドラマ『スター・トレック』の世界観を再現する『Traveller: Prime Directive』を2012年春に発売すると公表し、表紙も完成していました。しかしその後全く音沙汰はなく、製作元であるはずのAmarillo Design Bureauも一切のコメントを出していません。

Mongooseは『Secrets of the Ancients』を製本した有料版を発売しました。無料版と比べて内容の追加・変更は無いようです(無料版の配布も続けられています)。

そしてそれと入れ替わりで、新たなる無料キャンペーンシナリオとして『The Pirates of Drinax』の公開が開始されました。プレイヤーは私掠船免状を得た「海賊」となり、危険極まりない星域アウトリム・ヴォイドに乗り出していくのです。全10章のシナリオ掲載は2015年まで順次続けられます。

『Sign & Portents』第88号に、突如としてウィリアム・キース名義の記事「Destiny: Within the Two Thousand Worlds」が掲載されました。書き下ろしであれば実に18年ぶりの『トラベラー』復帰作となります(※転載や編集原稿の可能性もありますが、調査不足でどれも裏が取れていません)。

さて、GDW末期の1995年に発売されたTNE小説3部作のうち、前述の通り第2巻までは発売されたのですが、第3巻『The Backwards Mask』は印刷目前で発売が中止され、その後原稿は行方不明となってしまいました。

やがてマーク・ミラーは未完のままだったTNE小説を完結させようと、作家マシュー・カーソン(Matthew Carson)に2009年頃に執筆依頼をしました。彼らは前の2冊を熟読して構想を練り直し、新たに882頁(30万語)の壮大な完結編『The Backwards Mask』を書き下ろしてAmazon Kindleの電子書籍で発売します……が、原著作者ポール・ブルネット(Paul Brunette)による元原稿が後から発掘されてしまったのです。かくして2つの結末を持つ合本版『The Backwards Mask』がDrivethruRPGで発売されることになりました。

なお、カーソンによる短編『The Errand』も無料公開されています。

FFEは『Traveller 4th Edition』『Challenge Magazine 25-77』のCD-ROMを発売し、電子版『JTAS』『Challenge』誌、Judges Guild製品の単品売りも始めました。

そして最新最後の『メガトラベラー』製品である『MegaTraveller Robots』も出されています。元々クラシック版『Book 8: Robots』のルールは『Striker』に合わせて構築されていたため、『メガトラベラー』の戦闘ルールとは噛み合っていませんでした。これを長年有志が調整を続けてきていたのですが、やがてDGPが出す予定だったロボット関連本の原稿が発掘され、制作が一気に進展します。その成果がこの一冊なのです。

Samardan Pressの「Flynn's Guide」に「Azri Drakara」シリーズが加わります。この年は、地球から遙か1000パーセクの宙域にある幾つもの小国家や知的種族を紹介する『A Primer』、星域設定本『Rodan Subsector』、宇宙船解説本『Republic Starships』が出されました。

Scrying Eye Gamesはデッキプラン集『Type S Scout/Courier: IISS Dreamcatcher』を皮切りに、2013年までに各種デッキプランを計11作品ほど発売しています(その内、S型偵察艦が3種、A型自由貿易商船が2種、Y型ヨットが2種)。またLoren Wisemanからもデッキプラン『40-ton Slow Pinnace』が出されています。

Spica Publishingが傭兵資料集『Field Manual』に加えて、オリジナル設定集『Outer Veil』を発売します。これまで発売された他社のATU設定集はTL15以上の超未来を描いたのに対し、この『Outer Veil』はTL11の近未来(西暦2159年)を舞台とした異色作であり、それがかえって好評を得ました。というのも、

「我々は非常に高度な技術を想像するという問題に悩まされていた。私はクラシック・トラベラーで15以上の技術レベルを想像するのに困っていたし、メガトラベラーやTNEでさえ本当に想像を絶する技術というものが何であるかを示せなかった」

(マーク・ミラー)

このように本家GDWであっても高度星間文明を想像し、提示しきれていませんでした。創造主にすらできないことは素人には到底無理であり、夢のような未来技術を実は皆が持て余していたのです。そんな中で登場した『Outer Veil』は地味であっても想像しやすい未来像を示したことで人気を獲得したのです。

Gypsy Knights Gamesが「Quick Worlds」シリーズで参入しました。これは1冊ごとにオリジナルの1星系の詳細な設定を記したもので、この年から翌年にかけて計25冊が、最終作となった第26巻が2014年に発売されています。このシリーズは本来背景設定を特定しない汎用設定集として始まったものですが、この総集編となる「Subsector Sourcebook」シリーズで独自設定が徐々に積み重なっていきます。また「21」シリーズは様々な組織・施設・パトロンなどを21種類ずつ収録したもので、この年は『21 Plots』『21Plots Too』が出されています。

Terra-Sol Gamesも勢いを増します。『Twilight Sector』の追加設定集『Setting Update Alpha』『Tinker, Spacer, Psion, Spy』、追加データ集「Six Guns」シリーズとして『Gauss Weapons』『Rescue Organizations』、『Shipbook: Mirador』に加え、文字通り「剣と魔法の世界」である『Netherell』の設定集とシナリオ『The Beast of Karridan's Hollow』を一気に投入します。

Comster Gamesの活動停止に伴い、マーティン・ドハティのAvenger Enterprisesは提携先をAvalon Games Company(※最古のウォーゲーム『Tactics』(1952年)を発売した会社とは別です)に変更しました。新生Avalon/Avengerは年末、ATU設定集『Far Avalon Book 1~3』を皮切りに参入を果たします(ややこしいのですが、これは2009年にシステムを問わない汎用設定集として発売されたComster/Avenger版を『トラベラー』ロゴを取得して出版し直したものです)。

拡張現実ゲーム『Traveller-AR』のベータテストが開始されています。これはスマートフォン(iPhone限定)を利用して現実の位置情報と連携させたゲームを目指していたのですが、予定していた2012年中の正式サービス移行は結局成し遂げられず、その後うやむやのうちに(おそらく2013年に)終了してしまったようです。

なおこの年がGURPS Travellerの契約最終年でしたが、新製品が出ていないにも関わらず2015年末まで契約延長されています。

【2012年】

Mongooseからは、「Sector」シリーズとして『Solomani Rim』『Deneb Sector』が、「Supplement」シリーズは『Campaign Guide』、および『Civilian Vehicles』と『Military Vehicles』を合本してルールの改定を施した『Vehicle Handbook』、「Special Supplement」シリーズからは『Deadly Assassins』『Biotech Vehicles』、シナリオとしては往年の『The Traveller Adventure』をMongoose版『トラベラー』向けに調整して復刻した(挿絵を原典に忠実に模写しているこだわりぶりです)『Aramis: The Traveller Adventure』が、そして新規の「Minor Alien Module」シリーズの第1弾として『Luriani』が発売されています(第2弾の企画もありましたが頓挫しました)。

『Traveller5』のオープンベータ・テストが3月末をもって終了し、6月、ついにKickstarterにて資金募集が始まりました。結果的に2085人から29万4628ドルを集めるという史上空前の成功を収めます(当時のRPG分野における最高記録です)。

8月にはその成功を祝して『Traveller5 Wallpapers』が無料公開されました。

Gypsy Knights Gamesは「Subsector Sourcebook」シリーズの『Franklin』『Hub』『Sequoyah』に加えて、『The Hub Federation』を刊行しました。これにより「Subsector Sourcebook」や「21」シリーズで徐々に構築されてきた「クレメント宙域(Clement Sector)」設定の一端が明かされたことになります。この4星域の外の辺境を解説する『The Superior Colonies』や、「クレメント宙域」内の1星域を舞台としたシナリオ「Cascadia Adventures」3部作である『Save Our Ship』『The Lost Girl』『Fled』も発売されました。

また「21」シリーズでは『21 Plots III』『21 Plots Planetside』『21 Organizations』が出ています。

「Twilight Sector」のTerra-Sol Gamesからは『Setting Update Beta』『Starfarer's Gazette #2』『Techbook: Chrome』が発売されましたが、この頃から制作陣からマーティン・ドハティが抜けたことで勢いが落ち、その後2012年、2013年、2016年に『Twilight Sector Podcast』シリーズを計3作品出した程度で展開は完全に停滞してしまいます。2015年に「Six Guns」シリーズの『Lasers』が出たのが最後の書籍です。

Avalon/Avengerから小説『Diaspora Phoenix』『Tales of New Era 1: Yesterday's Hero』復刻版、および新作短編『Slice of Life』『Hazard to Navigation』に加えて、追加装備集「Kitbag」シリーズが開始されます。翌年にかけて発売された第5巻までは銃や刀剣などの武器を扱い、2015年発売の第6~7巻では野外・悪環境活動に必要な装備を揃えています。

なお、マーティン・ドハティのAvengerとしての活動はこの「Kitbag」シリーズが最後となっています。上記の通り、Terra-Solでの仕事もやめたドハティはこの後、一執筆者として各社を渡り歩きます。

Zozer Gamesは新ATU設定資料集を展開していきます。これは以前ポール・エリオットが私的に公開していた「STL(Slower Than Light)」の全面改訂版で、超光速航法開発以前(TL9)の太陽系を舞台に、『Outpost Mars』では火星探検時代を、『Orbital』では太陽系開発時代の全体設定を、『Horizon Survey Craft』『Vacc Suit』(無料)で宇宙船や宇宙服といった装備の解説を行っています。年末には『Outpost Mars』用シナリオ『Gift of the Makers』も出されました。

また汎用星系設定集「Planetary Tool Kit」シリーズとして『Ubar』『Korinthea』、翌年には『Mazandaran』『Antioch』と、どれもSFらしい強烈な個性を持つ設定で出されています。

DSL Ironworksがこの年から汎用デッキプラン集「Quick Decks」シリーズや、フォーイーヴン宙域を舞台にした「The Bastards of Foreven」シリーズなどで参入しています。

Gorgon Pressがこの年から参入し、デッキプラン集「Ship Book」シリーズの『Aegis Class Scout』『Chiron Class Hunter』『Garuda Class MSV』 に加えて汎用惑星設定集『Kalashain』を、翌年にも同じく惑星設定『Long Runner』を出しています。

Spicaは追加経歴部門集『Career Book 3』を出しました。なおこれには自身の身体的特徴や家族構成を乱数決定するルールが追加されています。

8月11日、CotIの管理者を勤めていたアンドリュー・ボールトン(Andrew Boulton)が亡くなりました。2003年からQLIで『トラベラー』関係の仕事を始めた彼は、数々の宇宙船のコンピュータ・グラフィクス作品を残しました。また2006年以降は『Traveller Calender』のまとめ役となっていました。

年末恒例だった『Traveller Calender』の2013年版はイアン・ステッド(Ian Stead)が発起人となって制作され、彼の死を悼んで「Andrew Boulton Memorial Edition」と名付けられました。なおこのイアン・ステッドは、ボールトン亡き後の『トラベラー』宇宙船絵画界を牽引していく存在となっていきます。

Expeditious Retreat PressからTraveller SRD(を核にして『OSRIC』『Castles & Crusades』といった『D&D』のOGLクローンを取り込んだ)ファンタジーRPG『Worlds Apart』が発売されました。経歴部門や技能はファンタジー風に変更されながらも、技能取得や判定は『トラベラー』を継承していますし、もちろん超能力ではなく魔法が導入されています。さらに、宇宙船が遠洋船(Voyager ship)に差し替えられ、星々に代わってそれぞれの「島」が固有の政治体系や文化を持っていることになっています。

なお発売当時は文章はそのままで挿絵がないだけの無料版も存在しましたが、現在では削除されています。

Traveller Wikiを置いていたWikiサービス「Wikia」の規約と『トラベラー』のフェアユース規定の衝突が問題となり(Wikiaの規約ではWikiaに書き込まれた文章をまとめて有料販売しても構わないのですが(実際されています)、それは無償公開を前提とするフェアユース規定違反となるのです)、年末をもって一時閉鎖されました。紆余曲折を経て翌年から最終的にCotI内のサーバーに移築して再開し、現在に至ります。

【2013年】

Mongooseの「Supplement」シリーズとして『Starport Encounters』(および翌年発売の『Space Stations』『Powers and Principalities』『Adventure Seeds』)を出していますが、これは実はBITSの「101シリーズ」の合本再編集版です(内容に変更はありません)。余談ですが、同時期にBITSがDrivethruRPGで「101シリーズ」の単品売りを開始したため、同内容の電子書籍が並行で販売されるという不思議な事態となりました。

「Adventure」シリーズは『Trillion Credit Squadron』が出されました。旧作同様に冒険シナリオと言うよりは艦隊戦のキャンペーンゲームとして構築されており、軍艦のデッキプラン集の他に、戦いの舞台となるアイランド星団の簡単な設定も掲載されています(星団については『Reft Sector』の方が詳細ですが)。

他に『Compendium 3』や、『Vehicle Handbook』を補強する『Special Supplement 3: Vehicle Upgrade Manual』も出されています。

「私はT4が終わった直後に『Traveller5』に取り組み始めた。私がこれまで扱ってきたことを繰り返すだけでなく、私は、私自身が夢見てきたものを網羅したいと思っていた。私は1冊の本の中にそれら全てを入れたかったのだ」

(マーク・ミラー)

3月26日付で『Traveller 5: Core Rules』の発送が開始されています。一般販売価格75ドル(CD-ROM版は35ドル)という高額設定ながらも、656頁の分厚い書籍には多くのルールと、そして膨大な量の図表が収められていました。この「T5」最大の特色は、ナイフ1本から星系1つまであらゆる物を「Maker」で制作できることでした。また、技術レベル(TL)の拡張や遺伝子操作・クローン・人工生命体に関するルールの導入など新たな知見を盛り込み、マーク・ミラーが35年分の『トラベラー』への思いを込めた、まさに究極版の『トラベラー』として満を持して送り出された…はずでした。

しかし資金募集時の熱狂とは裏腹に、実際のルールへの評価は芳しくありませんでした。元々不人気だったT4由来の行為判定方式はさて置いても、何をするにしてもまず「Maker」で何もかも作ることから始めなくてはならず(そして指針も例示もありません)、その前に膨大な量の表という表に購入者は打ちのめされていたのです。「これは遊具(ゲーム)じゃなくて工具(ツール)だ」という言葉は、人々の困惑を端的に表していました。

そしてシリーズ共通の悪癖として、今回も文中にかなりの数の誤植を含んでいました(7月末の段階で10頁に及ぶ正誤表が公開されましたが)。特に誤りが多かったのがキャラクター作成部分というのが致命的で、今作は3年間も試遊が繰り返されていただけにT5開発陣の無策を指摘する声は大きいものでした。なまじMongoose版『トラベラー』の完成度が高く、「顧客が求めていたもの」と合致していただけに、『Traveller5』への失望はより大きなものになってしまいました。

結果的に、『Traveller5』は新たなファンを獲得することも、従来のファンを喜ばせることもできませんでした。熱が冷めると、多くのファンはそれぞれ自分が慣れ親しんだルールへと戻っていきました……。

なおFFEは、『Traveller5』の発売に合わせて『Traveller5 Dice Set』『Traveller5 T-Shirts』(Player、Referee、4518thの3種類)の販売も開始しています。

QLIのハンター・ゴードンが47歳で死去しています。彼は2011年末に末期癌であることを明かし、晩年はT20から『トラベラー』の版権に関わる部分を差し替えた『Sci-Fi20』を細々と売っていました。なおQLI製品、およびCotIの権利などはFFEに譲渡されていたため、そのまま今も存続しています。

Greylock Publishingによる『Traveller5』用のシナリオ『Cirque: Touring the Spinward Marches』の資金募集が、262人から12072ドルを集めて成功しました。これはかつて『Lee's Guide to Interstellar Adventure』(Gamelords)を出したグレゴリー・リー(Gregory P. Lee)が31年振りに執筆した、スピンワード・マーチ宙域を巡回するサーカス団にまつわるキャンペーンシナリオで、T5へのサードパーティ参入第1弾作品となりました…が、追随する出版社は現れておらず、現時点では最初で最後の作品となってしまっています。翌年には無事に書籍版・電子版共に発行されています(現在は販売終了)。

13Mann Verlag社製のシナリオ『Hephaestus』の英語版販売のためのクラウドファンディングが、1191ユーロを集めて無事終了しました。ただし終了間際に突然354ユーロもの匿名投資が入って目標額を辛うじて越えたので、会社側が自腹を切ったのだと思われます。その後『Hephaestus』は翌年1月初頭に無事に発売されています。

また13Mannは2010年に発売した『Roboter』の英語版『Robots』を出しています。これはロボットに関する同社独自の制作ルール・資料集で、Mongoose版『Robot』の評価が低かっただけにこの発売は大いに歓迎されました。またMongoose版と違って〈第三帝国〉設定に密着した構成となっているのも特徴です。

Spica Publishingは、マーティン・ドハティによる『Outer Veil』設定のキャンペーンシナリオ『Through the Veil』全10話を翌年にかけて順次無料公開しました。これは後に編集をやり直した豪華版の販売を前提としての企画でしたが、結局それが実現することはありませんでした。

他には旅客船設定集『The Astral Splendour』、星系設定集『System Book 2: Xibalba』を出しています。

Avengerが離脱したAvalon Gamesからは、宇宙船設定集『Apparition Class Intruder』が出されています。同社としてはこれが最後の『トラベラー』作品となりました。

Gypsy Knights Gamesは『Clement Sector: Core Setting』を発売しました。これにより「クレメント宙域」の全貌(と追加ルール)がついに明かされ、『Outer Veil』に続くTL11のATU設定がまた一つ増えました。辺境の入植地を扱う『Peel Colonies』『Dawn Colonies』、「Dawn Adventures」シリーズのシナリオ『The Subteranean Oceans of Argos Prime』『Hell's Paradise』、「21」シリーズの『21 Plots Misbehave』『21 Starport Places』に加えて、新規の「Ships of Clement Sector」シリーズの刊行も始まりました。

Samardan Pressの「Azri Drakara」シリーズに、パトロン集『Patrons by the Dozen』が加わっています。

宇宙船CG絵師であるイアン・ステッドの個人企業Moon Toad Publishingがこの年から参入しています。基本的にはデッキプラン集「Ship Book」シリーズを出していますが、この年だけ『Vehicle Book: Navarro UTE』なる輸送機器データ本も発売しています。

Zozer Gamesは、1人で貿易ゲームを遊ぶためのルール集『Star Trader』に加えて、『Attack Squadron: Roswell』を投入します。1950年代の地球を舞台に「謎の円盤」とアメリカ空軍の迎撃機が空中戦を繰り広げる、という前代未聞の作品となっています(両方とも現在は絶版)。

Battlefield Press社は『トラベラー』システムで小説『Double Spiral War』を再現する『Warren C. Norwood's Double Spiral War (Traveller Edition)』の資金募集を開始し、55人から1250ドルを集めることに成功しました。その後、予定より1年遅れの2015年にようやく無事刊行されました。

ちなみに同社は、2016年にこれの「Expanded Edition」、翌2017年には別の小説『The Cold Cash War』を再現する設定本の資金募集を行いましたが、いずれも不成立に終わっています。

以前から更新頻度が激減していた『GURPS Traveller』のオンライン版トラベラー・ニュースサービスに、最後の記事が掲載されました。

キャピタル(コア宙域 2118 A586A98-F)発 1130年047日付

帝国海軍は本日、故デュリナー大公の旗艦であった巡洋艦サーゴンが、御息女であり相続人でもあるイシス現大公閣下に返還されると発表しました。故デュリナー大公は1116年に、搭乗した小艇がキャピタルの地表に向かう途中で爆発し、暗殺されました。巡洋艦はそれ以来帝国海軍施設で厳重な警備下に置かれていましたが、海軍の調査官はこれ以上犯罪の証拠が出てこないと判断し、大公の御遺族に戻す判断をしました。イシス大公閣下は現在星系内には居られませんが、大公府関係者は艦をイレリシュに還すための人員が派遣される、と詳細は不明ながら報道各社向けに発表をしました。

「デュリナー大公爆殺事件」で幕を開けた『GURPS Traveller』は、こうして事件捜査の終結(未解決)という形で幕引きとなったのです。その後も新製品が発売されることはありませんでしたが、製品の販売は契約終了年の2015年末まで続けられました。

【2014年】

Mongooseは「Adventure」シリーズとして『Into The Unknown』、「Special Supplement」シリーズの『Rescue Ops』、そして久々の「Book」シリーズとして『Cosmopolite』と『Mercenary 2nd Edition』を投入しています。前述した通り、『Mercenary』の旧版は完成度を高めないまま出版してしまった経緯があり、この全面改訂を施した『2nd Edition』の発売は必然といえるものでした。なお、このBookシリーズから版組デザインが変更されています。

そして「Vehicles of World War II」というシリーズがなぜか始まります。これは表題通りに第二次世界大戦期(TL5)の各国の戦闘車両を多数収録したもので、独米英ソ日伊仏の計7冊が発売されました。

加えて、1989年以来25年振りにスペイン語版コアルールである『Traveller: Libro de Reglas』も出されていますが、フランス語版と違いサプリメント展開はありませんでした。

13Mann Verlagは、入門者向け『トラベラー』こと「Traveller: Liftoff」の刊行計画を明かします。これはマーティン・ドハティがMongoose版『トラベラー』のルールを簡素にし、ルールブックをフルカラーかつ挿絵を多用して「読みやすい」作品を目指した野心的な企画でした。年末商戦に向けてボックスセットの発売を目指し、試作ルールを無償公開して意見を集め、3度に渡るルールの改定を経て、9月にようやく資金調達を開始しました。

ところが設定された調達目標額が10万ユーロと実現不可能そうなのが敬遠されたか、わずか2649ユーロしか集められず、企画は立ち消えとなりました。これ以降13Mannは「Liftoff」に限らず、ドイツ語版『トラベラー』に関する活動もやめてしまいました(販売は継続されています)。

そして資金調達という話に関連して、この年にはもう一つ重要な事件が起きています。

3月、D20 Entertainment社のケン・ホイットマン(Ken Whitman)……そう、Imperium Games元社長のあのケネス・ホイットマンが映像プロデューサーとして、「Spinward Traveller」なる映像作品企画を明かし、6月から資金調達をKickstarterで始めたのです(※この影響で上記の「Liftoff」はマーク・ミラー側からの要請で調達開始を9月にずらすはめになり、年末商戦での販売を断念した裏話があります)。最終的に827人から49588ドルの投資を集めることに成功しました。

しかし翌2015年初頭から計画の異変が漏れ聞こえ始めます(どうもこの時点で資金を使い尽くしていた模様です)。Gen Con 2015で公開されるはずだった完成品は現れず、11月末にはCGや模型製作者への代金不払いが発覚し、さらに投資者から集めた資金で購入したはずの撮影機材すら売却したことが告発され、騒動は一気に炎上します。同時進行で進められていたD20 Entertainmentが資金を募っていた複数の企画も同時に音信不通となり、事実上「逃げた」ものとみなされました。

しかし無理もなかったのです。Imperium Gamesを追われてからのホイットマンは、RPGの出版社を作っては潰しを繰り返し、その度に周辺で騒動を起こしていました。特に、印刷会社を営んでいた2007年には複数の受注した仕事を納期に間に合わせられなかったのですが(それもよりによって最大の商戦であるGen Conにです)、そのことを話題にしたRPGnetでの自分に関する全ての書き込みを消すよう法的措置をちらつかせた…ものの運営側に拒否される、という事件もありました。さらにKickstarterによる資金調達が一般的になると、阿里巴巴(Alibaba)で仕入れた商品を自分で開発したと偽り、資金を募っては投資者に送付するという、詐欺的とも回りくどい通信販売とも言える行為をしていたことも明らかになっています。

さて「逃亡後」のホイットマンですが、投資者からの追求もどこ吹く風で、俳優の卵に講義と宿を提供する新商売に手を出すなど、逃げも隠れもせずにのうのうと生きています(各種SNSだけでなく、自分を批判するブログにも堂々と現れています)。しかも2016年からは役者業を本格化させ、人気テレビドラマ『The Walking Dead』に端役として3話ほど出演を果たしています。そして「出演者」として会費50ドルの講演会を開いたり、小道具の売却で新たな騒動を引き起こしたりしているのですが、制作再開する気はあると主張している「Spinward Traveller」に進展がない限り、もはや『トラベラー』とは関係のない話です。

もう一つ資金募集絡みでは、11月に『Traveller Ascension: Imperial Warrant Boardgame』が244人から35468ドルを集めています。〈第三帝国〉黎明期をモチーフに、未知の星々を発見・征服して帝国領を拡大し、他のプレイヤーよりも多くの名声を獲得することを目指すゲームです。引き渡しは2015年5月の予定でしたが完成は遅れに遅れ、とはいえ遅々としながらも発売に向けて一歩一歩進んでいるようです。

FFEは広報誌『Imperiallines』を23年振りに(有料で)復刊しました。刊行予定のあった第3/4合併号、および第5号を引き継いでの刊行という意味で復刊号は「第6号」となっています。内容はT5で設定追加のあったリジャイナ星系(と知的種族アミンディ)についてです。翌年には第7号も刊行されています。

他には『Charted Space Map』『Classic Traveller Orientation Pack』を1ドルで販売しています。後者の内容はドン・マッキニー作の正誤表や『Integrated Timeline』(※これにより年表の無償公開は中止されています)、『Book 0: An Introduction to Traveller』、(無料の)製品カタログである『Guide to Classic Traveller』『Guide to FASA Traveller』で、普通に買えば4.99ドルする『Book 0』を安く手に入れるならこれを選ぶべきでしょう。

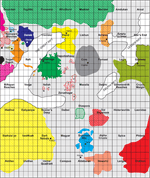

『Traveller5』関連では、『Traveller5 Starships & Spacecraft-1: Two Deck Plan Set for Kickstarter』の販売を開始しています。T5仕様の偵察艦と自由貿易商船のデッキプランを22✕34インチ(約56✕86センチ)で収録したものですが、偵察艦の8.5✕11インチに縮小した白地図のみは先行で無料公開された上、少し遅れてコルベット艦、巡洋艦、Xボート、付録としてスピンワード・マーチ宙域図を追加した『Traveller5 Starships & Spacecraft-2: Five Deck Plan Set』が無料公開されたため、わざわざ購入する意義はなくなりました。

加えて『Traveller20 CD-ROM』や、マーティン・ドハティによる小説『Shadow of the Storm』も販売開始されています(※電子版は2016年発売)。

Spicaは『Through the Veil』の完結後に、同じく『Outer Veil』設定のシナリオ『The Wreck of the Tereshkova』を発行します。今後の飛躍が期待されていた会社でしたが、これ以降表立った活動は途絶え、ウェブサイトも一時閉鎖されます。2015年に活動を再開したものの新製品の予告等は一切出されておらず、事実上の休眠状態にあります。『Outer Veil』等の版権は新会社Universal Machine Publicationsが受け継いだという話もありますが、継続展開についての話は現時点では出ていません。

Gypsy Knights Gamesは、追加設定集『Hub Federation Ground Forces』『Hub Federation Navy、追加経歴部門集『Career Companion』、シナリオ『Grand Safari』、「21」シリーズ『21 More Organizations』『21 Plots Samaritan』の他、「Ships of Clement Sector」シリーズ数点を出しています。

Moon Toad Publishingは「Ship Book」シリーズの『Lune Class Freelancer』『Panga Class Merchant』、これらとは別にR型商船を徹底解説した『Type R Subsidised Merchant Operators Manual』を出しています。

13Mannはシナリオ『Three Blind Mice』を無料で公開し、Samardan Pressは「Azri Drakara」シリーズの『Cepheus Subsector』を、Gorgon Pressも『Gun Book: Mk8 EMA-1』を出しています。なおこの3社は、それらの作品をもってMongoose版『トラベラー』での出版展開を終了しています。

Jon Brazer Enterprisesが「Foreven Worlds」シリーズを開始します。その名の通りフォーイーヴン宙域を独自に解説するもので、『Fessor Subsector』『Massina Subsector』に加えて『Vehicles of the Frontier』が出されています。

なおこの「Foreven Worlds」シリーズは、2015年に『Tsokabar Subsector』が、2016年には『Alespron Subsector』が発売されました。

『Traveller Calendar』がブライアン・ギブソン(Bryan Gibson)の葬儀費用への寄付のために2年振りに復活しました。ギブソンの遺作を含め、12名の『トラベラー』系CG作家が作品を無償提供しています

【2015年】

Mongoose版『トラベラー』を巡る動きとしては、まずドン・マッキニーによるMongoose版『トラベラー』統合正誤表がようやく公開されたことが挙げられます。Mongooseの問題点は誤植の修正どころか公表すら非常に及び腰であったことが挙げられますが(正誤表が公式に公開されたのは初期作品のみという有様で、それ以降は誤植があるかどうかも表明していませんでした)、有志による努力(とマシュー・スプレンジの協力)により、この年全出版物の一部ではありますが修正されたことになります。

そしてMongooseは「Referee's Aid」シリーズを開始します。基本的には宇宙船の解説ですが、小惑星帯など「星系内」に注目した解説本もあります。出版されたのは『Among the Trojans』『Type-S Scout/Courier』『Type-A Free Trader』『A Guide to Star Systems』『Type-Y Yacht』『Societies and Settlements』『Type-R Subsidised Merchant』『Traders & Raiders』の8作品です。

加えて「Borderland」シリーズも始まりました。これは『Pirates of Drinax』の舞台となるトロージャン・リーチ宙域のボーダーランド星域を掘り下げていくもので、『The Borderland』に続いて『Into the Borderland』『Arunisiir』『Tanith』『Wildeman』『Inurin』『Counterweights and Measures』が、翌年には『Umemii』が発売されています。

そして満を持して9月に、Mongoose版『トラベラー』の第2版ルールの試遊が早期予約者を対象に開始されました。翌年発売に向けて期待が高まりましたが、しかしこれは思わぬ余波を生みます。ドン・マッキニーは「第2版の登場で役目を終えた」として、公開されたばかりのMongoose版『トラベラー』正誤表を取り下げてしまったのです。そして必要性を訴える声にもなぜか耳を貸さないまま、不幸なことにマッキニーはこの年死去してしまいます。正誤表を置いていたサイトは翌年初頭には閉鎖され、貴重な正誤表集は喪われました(※Internet Archivesにはありますが、Mongoose版正誤表のみ収録されていません)。

FFEの『Traveller5』コアルールは6月にようやく修正が充てられて「v5.09」に改定され、DrivethruRPGでの電子版販売も開始されています。編集も改められて総ページ数は759にまで増えていますが、以前から指摘されていた粗雑な編集による可読性の低さは改善されておらず、索引が追加されたが今度は目次が壊れている、など新たな問題も発生しています。

他には、T20および『Traveller Chronicle』誌の復刻販売を開始し、Cargonaut Press製品の版権を取得しています。

Gypsy Knights Gamesは、艦船設計ルール『The Anderson & Felix Guide to Naval Architecture』、追加ルール集『The Clement Sector Player's Guide』、「21」シリーズ『21 Vehicles』『21 Villains』を出しました。

Moon Toad Publishingは「Ship Book」シリーズの『A2L Far Trader』『Type A Free Trader』を出しました。

Zozer Gamesは『トラベラー』での活動を再開し、星系の詳細な設定を乱数生成する『World Creator's Handbook』を出しています。

個人出版のFelbrigg Herriotが『トラベラー』向けに作品を提供し始めたのがこの年で、小物設定集「Decopedia」シリーズや、短編シナリオ「One-shot Scenario」シリーズを展開していっています。

2014年頃から刊行間隔が開き気味だった『Freelance Traveller』が隔月刊に移行しました。それでも通巻80号以上を数える過去最大のファンジンとして活動を続けています。

「私が彼(マーク・ミラー)に直接尋ねたのは、〈第三帝国〉が本来の『トラベラー』から掛け離れていったと感じているプレイヤーたちが『3冊のLBBのみ』に回帰していることについてだ。彼は肩をすくめて『皆がそれをやりたければそれでいい』と語ったが、彼は〈帝国〉について書くことが好きなので、それは引き続き『トラベラー』の一部となり続けるだろう」

(E・T・スミス)

そしてこの2015年頃から「プロトトラベラー(Proto-Traveller)」と呼ばれる遊び方が注目されるようになってきています。

概念自体の登場は2005年と言われている「プロトトラベラー」とは、人によって解釈が異なりますが、クラシック版(それも1977年版が望ましいとされます)『Book1~3』のルールだけを用いて『トラベラー』の原点に立ち返った遊び方をすることで、背景設定は自分でサイコロを振って用意するか、〈第三帝国〉設定を採用するにしても『Supplement 4: The Spinward Marches(スピンワード・マーチ宙域)』までに書かれている情報のみとするのが一般的です。この影響を受けた作品としては『The Draconem Sub-Sector』(2017年)が挙げられます。

これは40年近くに渡って積み重なっていった〈第三帝国〉設定や、増え続けるルールの数々を「重荷」に感じていた層からの反発と問題提起であり(そしてルールや設定の軽量化を求める時代の流れでもあります)、広範囲ではないにしても根強い支持を得ているのもまた事実です。

(「トラベラー40年史(6) 三者並立の時代」に続く)

(文中敬称略)

Mongoose版『トラベラー』がついに第2版に移行しました(第1版製品群は電子版のみ継続販売されています)。ゲームシステムの改修整頓に加えて、全ページをフルカラー化するなど新『Traveller: Core Rulebook』は見事に「近代化」がされましたが、その分価格が上昇した上に、コアルール自体がこの他に『High Guard』『Central Supply Catalogue』、翌年発売の『Vehicle Handbook』に分散されたことで総費用が大きく増えてしまったことは少なからぬ批判に晒されました(『Core Rulebook』単体では遊べない、ということはありませんが)。

Mongoose版『トラベラー』がついに第2版に移行しました(第1版製品群は電子版のみ継続販売されています)。ゲームシステムの改修整頓に加えて、全ページをフルカラー化するなど新『Traveller: Core Rulebook』は見事に「近代化」がされましたが、その分価格が上昇した上に、コアルール自体がこの他に『High Guard』『Central Supply Catalogue』、翌年発売の『Vehicle Handbook』に分散されたことで総費用が大きく増えてしまったことは少なからぬ批判に晒されました(『Core Rulebook』単体では遊べない、ということはありませんが)。 そんな中、7月にSamardan Pressのジェイソン・ケンプ(Jason Kemp)が公開したのが『Cepheus Engine System Reference Document』でした。これはOGL版『トラベラー』を基にして、装備など不足部分を同じくOpen Game Licenseを採用した『Traveller20』から持ってくるなどして再構成した「Classic Era Science Fiction 2D6-Based Open Gaming System」だったのです。

そんな中、7月にSamardan Pressのジェイソン・ケンプ(Jason Kemp)が公開したのが『Cepheus Engine System Reference Document』でした。これはOGL版『トラベラー』を基にして、装備など不足部分を同じくOpen Game Licenseを採用した『Traveller20』から持ってくるなどして再構成した「Classic Era Science Fiction 2D6-Based Open Gaming System」だったのです。 前年の発売予告では2月でしたが、若干遅れて5月にMongoose版の『Traveller: Main Rulebook』が書籍で発売されました(電子版は7月)。懐かしのLittle Black Bookから続く黒一色の伝統の表紙はそのままに、判定方式には『メガトラベラー』以来となる2D(6面体サイコロ2個)を採用し、クラシック版では攻撃命中の指標に過ぎなかった「8+(2Dで8以上)」をゲーム全体で使用するようになりました。

前年の発売予告では2月でしたが、若干遅れて5月にMongoose版の『Traveller: Main Rulebook』が書籍で発売されました(電子版は7月)。懐かしのLittle Black Bookから続く黒一色の伝統の表紙はそのままに、判定方式には『メガトラベラー』以来となる2D(6面体サイコロ2個)を採用し、クラシック版では攻撃命中の指標に過ぎなかった「8+(2Dで8以上)」をゲーム全体で使用するようになりました。 3月26日付で『Traveller 5: Core Rules』の発送が開始されています。一般販売価格75ドル(CD-ROM版は35ドル)という高額設定ながらも、656頁の分厚い書籍には多くのルールと、そして膨大な量の図表が収められていました。この「T5」最大の特色は、ナイフ1本から星系1つまであらゆる物を「Maker」で制作できることでした。また、技術レベル(TL)の拡張や遺伝子操作・クローン・人工生命体に関するルールの導入など新たな知見を盛り込み、マーク・ミラーが35年分の『トラベラー』への思いを込めた、まさに究極版の『トラベラー』として満を持して送り出された…はずでした。

3月26日付で『Traveller 5: Core Rules』の発送が開始されています。一般販売価格75ドル(CD-ROM版は35ドル)という高額設定ながらも、656頁の分厚い書籍には多くのルールと、そして膨大な量の図表が収められていました。この「T5」最大の特色は、ナイフ1本から星系1つまであらゆる物を「Maker」で制作できることでした。また、技術レベル(TL)の拡張や遺伝子操作・クローン・人工生命体に関するルールの導入など新たな知見を盛り込み、マーク・ミラーが35年分の『トラベラー』への思いを込めた、まさに究極版の『トラベラー』として満を持して送り出された…はずでした。 13Mann Verlagは、入門者向け『トラベラー』こと「Traveller: Liftoff」の刊行計画を明かします。これはマーティン・ドハティがMongoose版『トラベラー』のルールを簡素にし、ルールブックをフルカラーかつ挿絵を多用して「読みやすい」作品を目指した野心的な企画でした。年末商戦に向けてボックスセットの発売を目指し、試作ルールを無償公開して意見を集め、3度に渡るルールの改定を経て、9月にようやく資金調達を開始しました。

13Mann Verlagは、入門者向け『トラベラー』こと「Traveller: Liftoff」の刊行計画を明かします。これはマーティン・ドハティがMongoose版『トラベラー』のルールを簡素にし、ルールブックをフルカラーかつ挿絵を多用して「読みやすい」作品を目指した野心的な企画でした。年末商戦に向けてボックスセットの発売を目指し、試作ルールを無償公開して意見を集め、3度に渡るルールの改定を経て、9月にようやく資金調達を開始しました。 ルールブックは9月(8日のDragonConでお披露目して14日発売の予定でしたが、印刷が間に合わず23日に延期されています)に発売されています。まず表紙にあの「ベオウルフ号からの救難信号」を載せて『トラベラー』の帰還を宣言し、内容の多くをライブラリ・データに割きました。他に、各種キャラクター・テンプレート、装備品、キャラクター変換ルール、宇宙船のデータとデッキプラン(GURPSの戦闘ルールに合わせたため、1マスが従来の1.5メートル縮尺の正方形から1ヤード≒1メートル縮尺の六角形に変更されています)、車両・宇宙船設計ルール、宇宙戦闘ルールが収録されています。

ルールブックは9月(8日のDragonConでお披露目して14日発売の予定でしたが、印刷が間に合わず23日に延期されています)に発売されています。まず表紙にあの「ベオウルフ号からの救難信号」を載せて『トラベラー』の帰還を宣言し、内容の多くをライブラリ・データに割きました。他に、各種キャラクター・テンプレート、装備品、キャラクター変換ルール、宇宙船のデータとデッキプラン(GURPSの戦闘ルールに合わせたため、1マスが従来の1.5メートル縮尺の正方形から1ヤード≒1メートル縮尺の六角形に変更されています)、車両・宇宙船設計ルール、宇宙戦闘ルールが収録されています。 2001年3月にこの企画は公表され、翌年の発売まで試遊が繰り返されました。ルール本体はハンター・ゴードンが制作しましたが、ルールブック『The Traveller's Handbook』の大部分の執筆や編集はマーティン・ドハティが担いました。そしてドハティはこの後、ほとんど全てのT20サプリメント本の編集に携わります。またルールを64頁にまとめた『Traveller's Handbook Lite Edition』(通称「T20 Lite」)も無料公開されました。

2001年3月にこの企画は公表され、翌年の発売まで試遊が繰り返されました。ルール本体はハンター・ゴードンが制作しましたが、ルールブック『The Traveller's Handbook』の大部分の執筆や編集はマーティン・ドハティが担いました。そしてドハティはこの後、ほとんど全てのT20サプリメント本の編集に携わります。またルールを64頁にまとめた『Traveller's Handbook Lite Edition』(通称「T20 Lite」)も無料公開されました。

2003年夏発売を目指して開発が続けられていた『GURPS Traveller: Interstellar Wars』が、ようやくこの年発売されました。2004年にGURPS基本ルールは第4版に移行したため、遅れ馳せながらこの『Interstellar Wars』も第4版ルールに対応した「新展開」となっています(※厳密には前年発売の『Psionic Institutes』から第4版対応です)。

2003年夏発売を目指して開発が続けられていた『GURPS Traveller: Interstellar Wars』が、ようやくこの年発売されました。2004年にGURPS基本ルールは第4版に移行したため、遅れ馳せながらこの『Interstellar Wars』も第4版ルールに対応した「新展開」となっています(※厳密には前年発売の『Psionic Institutes』から第4版対応です)。 加えてComstar Gamesは『トラベラー』の新たなルールブックを刊行しました(※出版の名義上Avengerから出ていますが、制作には関与していないようです)。それが『Traveller Hero』です。「Hero」とはHero Games社の『Hero System』を指し、『GURPS Traveller』と同様に別の汎用RPGシステム上で『トラベラー』を再現する試みでした。

加えてComstar Gamesは『トラベラー』の新たなルールブックを刊行しました(※出版の名義上Avengerから出ていますが、制作には関与していないようです)。それが『Traveller Hero』です。「Hero」とはHero Games社の『Hero System』を指し、『GURPS Traveller』と同様に別の汎用RPGシステム上で『トラベラー』を再現する試みでした。