2010の暮れに行ったイタリアの旅行記です。

今回はラ・スペコラ博物館@フィレンツェです。

ラ・スペコラ博物館

前回までの記事でアップしてきた、

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂はとても良かったですが、

ルネサンスにも花の都にもそれほど興味はなく、

それでもこのフィレンツェを訪れたかったのは、

偏にこのラ・スペコラ博物館へ行って見たかったからです。

ラ・スペコラ博物館

ラ・スペコラ博物館は

フィレンツェ大学の付属機関でもあり、

1775年に公開された、ヨーロッパでは最も古い、

自然科学博物館だそうです。

「フィレンツェ大学付属自然史動物博物館」

という正式名称の通り、

館内には無数の動物の剥製や骨格標本が並びますが、

これは目的ではなく…

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

目的は最後の10部屋に安置された、

人体の鑞製解剖模型です。

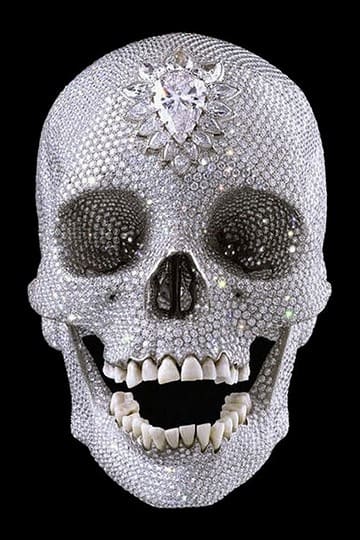

コーナーの入り口では、

おちゃめな骸骨が手招きをしてくれます。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

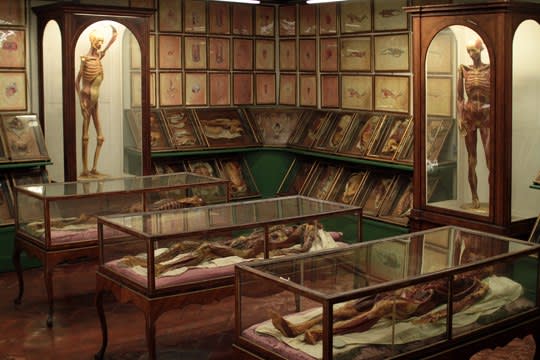

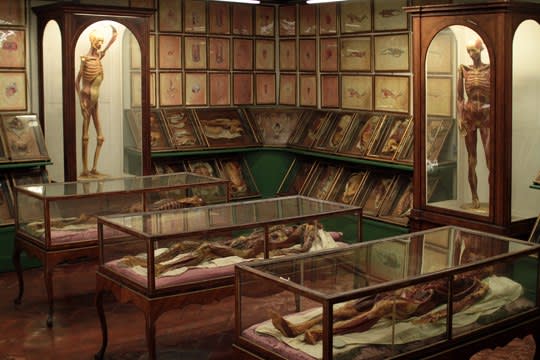

が、そんなおちゃめさとは裏腹に、

ひとたびスペースに入ると、

そこは無言の鑞製人体模型が、

びっしりと陳列されています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

全身の鑞製模型も、1、2体ではなく、

皮膚の下の神経系を表したものから、

内蔵系を中心に見える様にしたもの、

そして骨格が見える様にしたものと、

これでもかというくらい執拗に並べられています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

壁面の緑色と人体が横たわるピンクのクッションが、

まがいもののロココ調な雰囲気を醸し出し、

陳列物の異様さを一段と引き立てます。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

それぞれの全身模型の周囲の壁も、

人体の各パーツの模型で、

隙間無く埋め尽くされています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

脳幹も1種類ではなく、

年齢別や男女別など、様々なパターンが展示され、

しかもどれもが妙にリアルです。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

全身解剖模型だけでいいんではないかと思いますが、

胸部のみのお解剖模型も、画像の様に、

様々な種類が展示されています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

もちろん女性の全身解剖模型もあり、

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

最も有名な『解剖されたヴィーナス』もあります。

本来、この模型は、腹部の皮膚を順番に外して行くと、

神経系から内蔵、骨格まで順番に見られる模型ですが、

展示されているときは蓋が閉められ、

恍惚の表情を浮かべる少女が横たわっているだけです。

真珠のネックレスがとても気になります。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

女性解剖コーナーの周囲の壁は、

女性の出産時の様々な様子や、

胎児関連の模型が並んでいます。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

男性の生殖器も、様々な大きさや形別に、

画像のような形で展示されています。

◆

生光りする模型は、廃墟にからみつくツタのように、

死の香りを放つと同時に、

濃密なエロスも漂わせていました。

写真家、荒木経惟氏の写真集に

『エロトス』という写真集があります。

常にエロスとタナトスを追い続ける氏の造語だと思いますが、

鑞製人体模型の並ぶラ・スペコラ博物館は、

まさにエロトスが渦巻く聖地でした。

ちなみに、館内は撮影禁止でした。

全く知らずに汗かきながらバシャバシャ撮影していたら、

博物館のおばさんに軽~く注意されました。orz

今回はラ・スペコラ博物館@フィレンツェです。

ラ・スペコラ博物館

前回までの記事でアップしてきた、

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂はとても良かったですが、

ルネサンスにも花の都にもそれほど興味はなく、

それでもこのフィレンツェを訪れたかったのは、

偏にこのラ・スペコラ博物館へ行って見たかったからです。

ラ・スペコラ博物館

ラ・スペコラ博物館は

フィレンツェ大学の付属機関でもあり、

1775年に公開された、ヨーロッパでは最も古い、

自然科学博物館だそうです。

「フィレンツェ大学付属自然史動物博物館」

という正式名称の通り、

館内には無数の動物の剥製や骨格標本が並びますが、

これは目的ではなく…

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

目的は最後の10部屋に安置された、

人体の鑞製解剖模型です。

コーナーの入り口では、

おちゃめな骸骨が手招きをしてくれます。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

が、そんなおちゃめさとは裏腹に、

ひとたびスペースに入ると、

そこは無言の鑞製人体模型が、

びっしりと陳列されています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

全身の鑞製模型も、1、2体ではなく、

皮膚の下の神経系を表したものから、

内蔵系を中心に見える様にしたもの、

そして骨格が見える様にしたものと、

これでもかというくらい執拗に並べられています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

壁面の緑色と人体が横たわるピンクのクッションが、

まがいもののロココ調な雰囲気を醸し出し、

陳列物の異様さを一段と引き立てます。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

それぞれの全身模型の周囲の壁も、

人体の各パーツの模型で、

隙間無く埋め尽くされています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

脳幹も1種類ではなく、

年齢別や男女別など、様々なパターンが展示され、

しかもどれもが妙にリアルです。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

全身解剖模型だけでいいんではないかと思いますが、

胸部のみのお解剖模型も、画像の様に、

様々な種類が展示されています。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

もちろん女性の全身解剖模型もあり、

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

最も有名な『解剖されたヴィーナス』もあります。

本来、この模型は、腹部の皮膚を順番に外して行くと、

神経系から内蔵、骨格まで順番に見られる模型ですが、

展示されているときは蓋が閉められ、

恍惚の表情を浮かべる少女が横たわっているだけです。

真珠のネックレスがとても気になります。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

女性解剖コーナーの周囲の壁は、

女性の出産時の様々な様子や、

胎児関連の模型が並んでいます。

ラ・スペコラ博物館(画像はクリックで拡大します)

男性の生殖器も、様々な大きさや形別に、

画像のような形で展示されています。

◆

生光りする模型は、廃墟にからみつくツタのように、

死の香りを放つと同時に、

濃密なエロスも漂わせていました。

写真家、荒木経惟氏の写真集に

『エロトス』という写真集があります。

常にエロスとタナトスを追い続ける氏の造語だと思いますが、

鑞製人体模型の並ぶラ・スペコラ博物館は、

まさにエロトスが渦巻く聖地でした。

ちなみに、館内は撮影禁止でした。

全く知らずに汗かきながらバシャバシャ撮影していたら、

博物館のおばさんに軽~く注意されました。orz