今日、3月25日は電気記念日です。

明治11年(1878年)3月25日、日本で初めて電灯がともされました。

この日、工部省電信局が、万国電信連合に加盟する準備として東京・木挽町に電信中央局を開局し、

その開局祝賀会を東京・虎ノ門の工部大学校(東大工学部の前身)の講堂で開催されましたが、

その時のサプライズとして電燈が明々と灯されたのでした。

その下りは、次のように語られています。

“祝賀会は、大臣や各国公使など150名を越える人々が招かれ、盛大に行われました。夕方、大学校の

車寄せには、多くの来賓を乗せた馬車が次々と到着し、玄関から2階の講堂へ案内されていきました。

会場には、電気灯を使用するよう、工部卿 伊藤博文から特に命ぜられていた英国人エアトン教授は、

グローブ電池50個を使い、講堂の天井に設置されたアーク灯(「デュボスク式アーク灯」)を点灯するため、

自ら難しい調整にあたっていました。

やがて6時、エアトン教授の合図とともに、目もくらむような青白い光がほとばしり、講堂をくまなく照らし出しました。

その場にいた来賓たちは、「不夜城に遊ぶ思い」 と驚嘆の声をあげたといいます。

これが、日本で電灯が公の場ではじめて点灯された瞬間でした” と・・。

アーク灯

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

わが国で市民が公の場で初めて電気による光を目にしたのは、この日から4年後の明治15(1882年)

のことです。

東京電灯会社が銀座二丁目の大倉組の中に創立仮事務所を置き、事務所の前に設置した宣伝用の街灯を、

点灯しました。 この時は電池ではなく、米国製のブラッシュ発電機を用い、2,000燭光のアーク灯が使われました。

当時の新聞は「見物の群集は市街に満ち」と報じ、その時の様子を描いた錦絵も登場したのでした。

街角アーク灯

(ネット画像)

(ネット画像)

昭和2年に開催された日本電気協会の総会において、3月25日を「電気記念日」と定められました。

以来、毎年3月25日頃に全国各地でさまざまな記念行事が開催されることになりました。

初めて日本にアーク灯がともった翌年、1879年10月21日には、米国でエジソン が白熱電球を発明しています。

そして、日本にも輸入され、明治19年(1886年)には東京に電灯会社が生まれ、電灯に動力にと、

電気の時代が幕を開けたのでした。

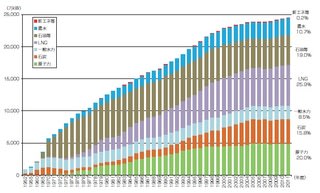

電力需要は、急激に伸び、それを賄う発電方式も、水力、火力、それも石炭、石油、天然ガスと拡大され、

その後原子力が増強され対応してきましたが、近年、太陽光、風力などの自然エネルギー開発への取り組みが

進み、とりわけ 3年前の東日本大震災を契機として、原子力発電が安全性の点から大いに見直されるとともに、

自然エネルギーへの期待が一段と高まって来ています。

経済産業省エネルギー白書によれば、1次エネルギーの国内供給推移と発電設備容量推移は、

図のようになっています。 (いずれも、経産省HP白書より)

色別、順序などが両図で異なっていますから、見にくいですがじっくりとご覧ください。

1次エネルギー供給推移 発電設備容量推移

話は固い方に行きましたが、京都の石清水八幡宮にある“エジソンの碑”は、この地の竹(孟宗竹)が

世界最高のものとして、最初の白熱電灯のフィラメントとして10年以上も用いられたことにちなんだもの

だそうです。

エジソン碑(石清水八幡宮HPより)

この頃の時代・・明治5年は、“♫汽笛一斉新橋を~” 、明治2年に電信開通、明治10年西郷隆盛の

西南戦争起こる 同じく明治10年東京大学開校 明治11年に東京株式取引所開業・・

新しい日本が生まれつつありました・・。

“タンゴ夜明け”

Juan D'arienzo - El amanecer.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます