普段、憲法については殆ど勉強などしないで、新聞などのメディアが耳の傍を通り

過ぎている状態ですが、年に一度、ちょっとばかり身を入れて考えてみる機会にして

います。 といっても、表層をなでる程度でしかないのですが、ネット画像で憲法審査会の

一幕を見るにつけても、様々な意見が飛び交いそれぞれの意見が交わることがないように

思われるのです。

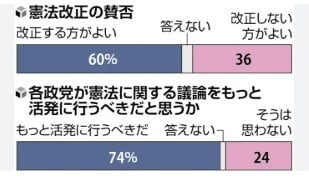

読売新聞の調査結果(無作為3000人、回答率67%)から、憲法を「改正する方が良い」

は60%、「改正しない方が良い」は36%で、4年連続で改正意見が6割台とあります。 また、

憲法施行から今年78年を迎え、戦後の日本は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重

という原則を守り、今日の社会の安定と発展を実現してきた役割を「評価する」は85%に

および、「評価していない」の14%を大きく上回っています。

(読売新聞オンラインより)

(読売新聞オンラインより)

しかし長い年月のうちに、現実との乖離があることも事実であり、とくに昨今では、

ロシアのウクライナ侵攻をはじめとして、日本周辺の安全保障環境について、「脅威に

感じている」は88%におよび、「感じていない」は10%にとどまっていました。

憲法改正論で常に問題視される戦争放棄を定めた9条1項を改正する必要は「ない」

が80%で、「ある」は17%とあり、9条2項(戦力不保持など)について改正する必要が

「ある」47%で、「ない」49%と割れています。

昨今の周辺脅威を考えれば、ある程度の防衛力を保持する必要があるのでは、との

意見もあり、たとえ日米安保条約が強固であったとしても、日本がそれなりの防衛力を

強化しないと、それでなくてもトランプ政権下ではおぼつかない限りですが、さりとて、

防衛力を増強しても大した守りにはならないのではないかとの見方もあるなど現実解は

どのあたりにあるのか? また9条2項にしても、現行憲法下ですでにミサイルや戦闘機等

が配備されて来ている現状を踏まえれば、捉え方の相違‥かもしれません。

昨今のデジタル、AIによる新しい課題が続出している問題については、表現の自由や

通信の秘密は尊重されなければならないけれども、現実的に公共の福祉が脅かされている

事態を何とかしなければならない事項ではあります。ただ、これらについてもどこまでを

法律で、どこからを憲法で‥となると、難しい問題ではあります。

先の兵庫県知事選等でのSNS問題は公職選挙法で対処できる事項かもしれないですが、

データの取り扱い、事業者等への規制など広い範囲となれば法律でとどまらないかも

しれないですね。

衆参両院で実施されている「憲法審査会」は、発足以来25年が経ち、多くの議論が

交わされてきていますが、先の世論調査で、各政党が憲法に関する議論を「もっと活発に

行うべきだ」は全体で74%を占め、支持政党別に見ても、自民支持層73%、立民支持層

76%、日本維新支持層9割弱、国民支持層82%、無党派層70%で、いずれも活発な議論を

求めています。

拙速に結論を求めるのではなくても、長期的には憲法改正が望ましいという国民の

意識はあるように見えます。 憲法改正には、衆参両院それぞれの3分の2以上の賛成で

発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があるわけで、やはりそのハードルは高い

ところにあります。

国民投票法についての審査会のyoutubeを見ましたが、一瞥した画像だけでも2時間超で、

枝野会長のもと多くの会派の方々の積極的、活発な意見交換が行われ、俄かにはまとめ

きれない印象が強く持たれました。昨今のデジタル、ネット環境を踏まえた国民投票が、

それらに影響を受ける懸念が十分にあり、これをどのように正しい在り方に導くか、

ちょっと考えただけでも大変難しい課題が山積しているように思われます。 つまり、

選挙活動に利用する新聞、放送におけるCMの問題、ネットCMの問題、更にはネットに

おけるアカウントや既存有力サイトに対するあり方、外国からの介入などこれまでほと

んど関係しなかった新しい課題が取り沙汰されていました。

昨年も拙ブログに憲法関連記事をアップしていましたが、「緊急事態条項」などに

ついてもさらに議論を深めてほしいところです。

HAUSER & Caroline Campbell - Quizás, Quizás, Quizás (Live in Italy)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます