前編からの続き。

北棟ギャラリーでは、ちょっとした展覧会が開催中だった。

「遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体」展

荒川修作に関する第三者の評論、荒川によるスケッチ、そして観客が展示室「太陽」で撮影した写真など。この展示を観ていると、ますます展示室「太陽」への期待が高まり、いてもたってもいられなくなってくる。

8月31日まで。

そしていよいよ展示室「太陽」の前室へ。この狭い部屋(冒頭の写真)は、壁一面に何気ないスナップ写真が貼られ、まるで今わの際に現世の思い出が走馬灯のように流れているかのよう。ここはアッチの世界との境界か?

中央の黒い柱のような物体は、中が螺旋階段になっていて、大人一人が何とか上れるくらいの狭さ。全体が斜めになっていて、なんとも上りにくかった。

そして階段を上り終え、展示室「太陽」で観たものは……。

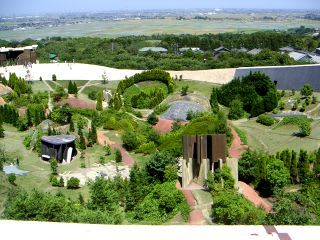

これがあの巨大な筒の中で、空間全体が荒川修作+マドリン・ギンズの《遍在の場・奈義の龍安寺・建築的身体》。龍安寺の石庭が反転し、それほど広い空間ではないはずなのに、はるかな広がりを持った空間に放り出されたかのよう。筒が斜めになっているので、バランスをとるために感覚がどんどん鋭くなっていく。

反対側から振り返るとこんな感じ。入り口のところに理解不能な解説が書いてあったけど、この部屋を体験した後では、なんとなく直感的に納得してしまうのがコワい。

これまで荒川の「体験装置」を志段味・養老(記事はこちらとこちら)と体験。一番のオススメは養老だけど、奈義もなかなかのもの。

最後に展示室「月」で、岡崎和郎の《HISASHI-補遺するもの》を観る。荒川作品の圧倒的なインパクトの後だったけど、無駄のない静謐な空間に心が安らぐ。

作品数こそ3点と少ないけど、建築と作品が一体となった素晴らしい美術館だったと思う。これでもう少しアクセスが良ければなあ……。

このあと、時間と体力に余裕があれば倉敷にも足を伸ばそうと思っていたけど、バスからの乗り継ぎに失敗して断念(涙)。

北棟ギャラリーでは、ちょっとした展覧会が開催中だった。

「遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体」展

荒川修作に関する第三者の評論、荒川によるスケッチ、そして観客が展示室「太陽」で撮影した写真など。この展示を観ていると、ますます展示室「太陽」への期待が高まり、いてもたってもいられなくなってくる。

8月31日まで。

そしていよいよ展示室「太陽」の前室へ。この狭い部屋(冒頭の写真)は、壁一面に何気ないスナップ写真が貼られ、まるで今わの際に現世の思い出が走馬灯のように流れているかのよう。ここはアッチの世界との境界か?

中央の黒い柱のような物体は、中が螺旋階段になっていて、大人一人が何とか上れるくらいの狭さ。全体が斜めになっていて、なんとも上りにくかった。

そして階段を上り終え、展示室「太陽」で観たものは……。

これがあの巨大な筒の中で、空間全体が荒川修作+マドリン・ギンズの《遍在の場・奈義の龍安寺・建築的身体》。龍安寺の石庭が反転し、それほど広い空間ではないはずなのに、はるかな広がりを持った空間に放り出されたかのよう。筒が斜めになっているので、バランスをとるために感覚がどんどん鋭くなっていく。

反対側から振り返るとこんな感じ。入り口のところに理解不能な解説が書いてあったけど、この部屋を体験した後では、なんとなく直感的に納得してしまうのがコワい。

これまで荒川の「体験装置」を志段味・養老(記事はこちらとこちら)と体験。一番のオススメは養老だけど、奈義もなかなかのもの。

最後に展示室「月」で、岡崎和郎の《HISASHI-補遺するもの》を観る。荒川作品の圧倒的なインパクトの後だったけど、無駄のない静謐な空間に心が安らぐ。

作品数こそ3点と少ないけど、建築と作品が一体となった素晴らしい美術館だったと思う。これでもう少しアクセスが良ければなあ……。

このあと、時間と体力に余裕があれば倉敷にも足を伸ばそうと思っていたけど、バスからの乗り継ぎに失敗して断念(涙)。