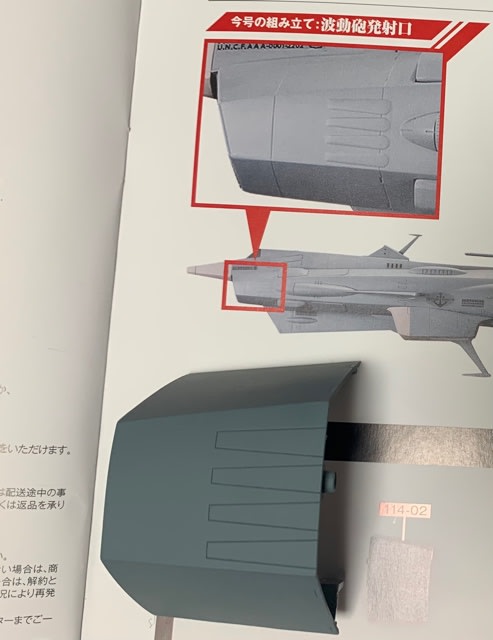

今回は

艦首の組み立て(3)です。

作業を始める前に

今回のパーツ『艦首パネル』ですが

キズ?汚れ??……的なものがあり

Amazonでもう一冊購入して

『無傷な艦首パネル』を手に入れました。

(アシェットよ… そろそろ品質管理という言葉を覚えてくれよ)

そして

この件があったせい?……で

今回のパーツの画像を撮り忘れてしまいました😭😭😭😭

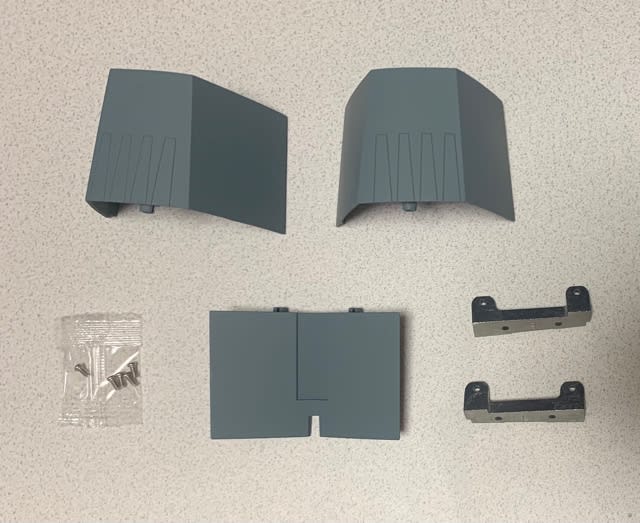

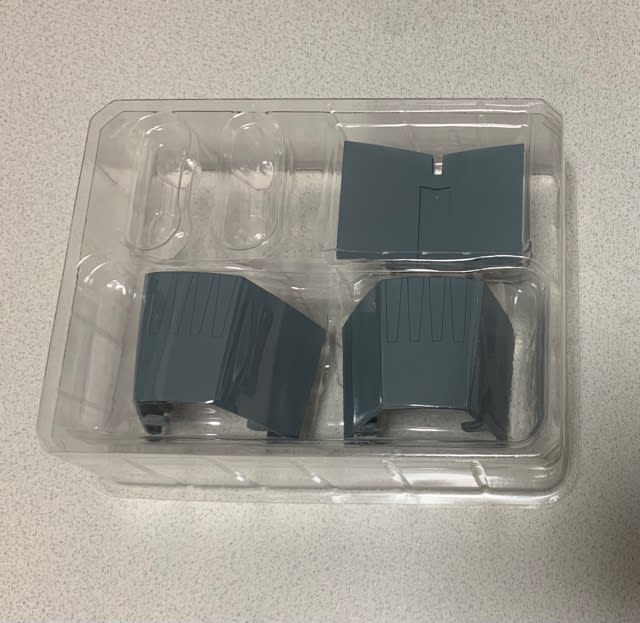

今回のパーツは

冊子の画像を撮って掲載しても良かったのですが

今回に限り『お楽しみ』ということにして

製作記を閲覧してみてくださいね。

(まぁ… 深い意味はありませんのでご安心してください)

それでは

製作していきたいと思います。

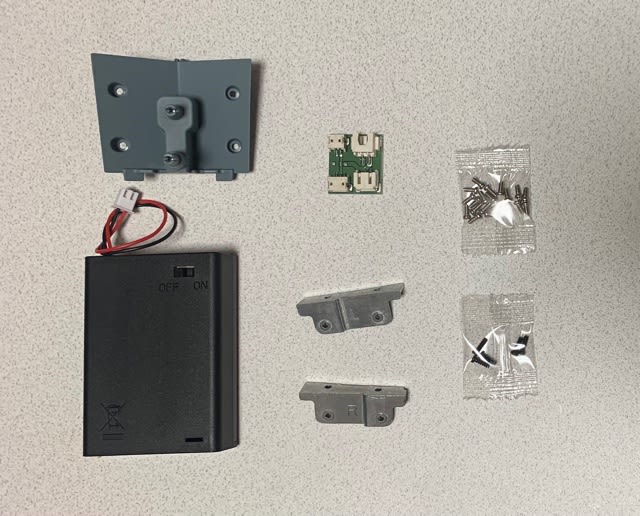

STEP1

光ファイバーの取り付け

まずは

二本の光ファイバーの金具がついていない方の

端から4cmの所に『シール(SL)』を巻きつけるように

貼っていきます。

次に

この光ファイバーを仕込む『固定部品』を

ランナーから切り離していきます。

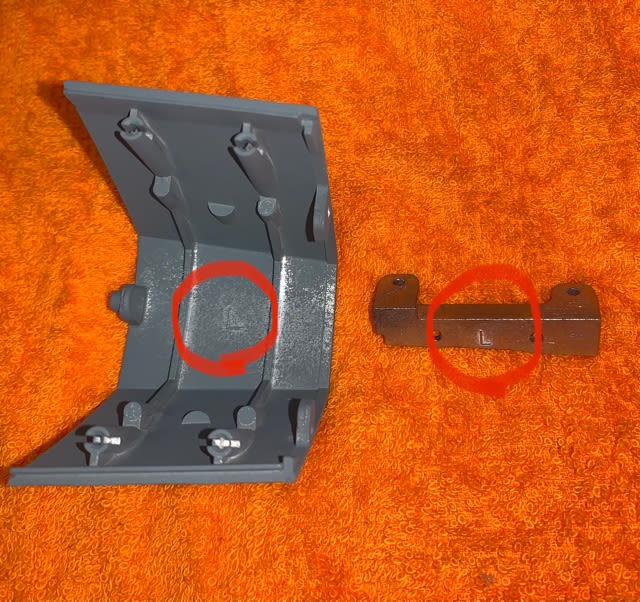

左右形状が違いますので

刻印を確認して把握しておきます。

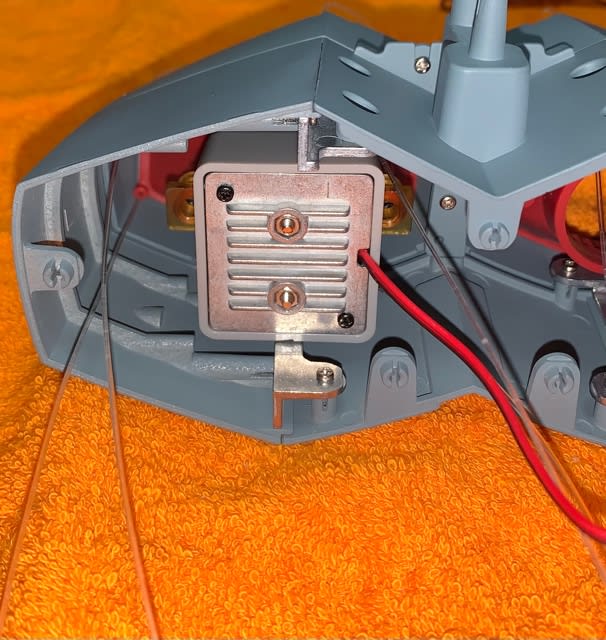

ちなみに

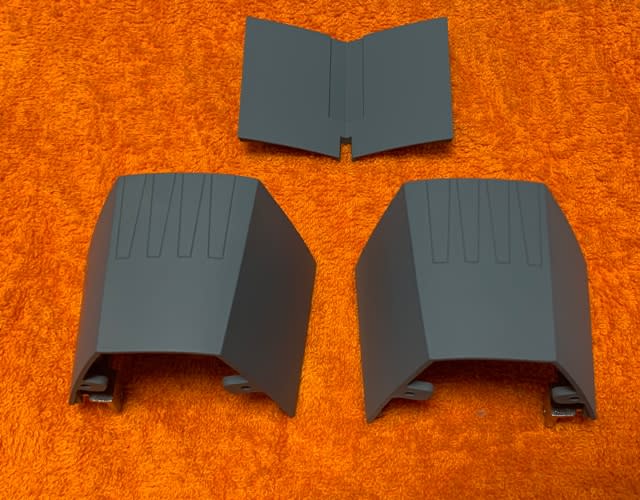

上記画像は上が『L』下が『R』となっております。

右側にある『固定部品』にも

刻印が刻まれていますので確認しておきましょう。

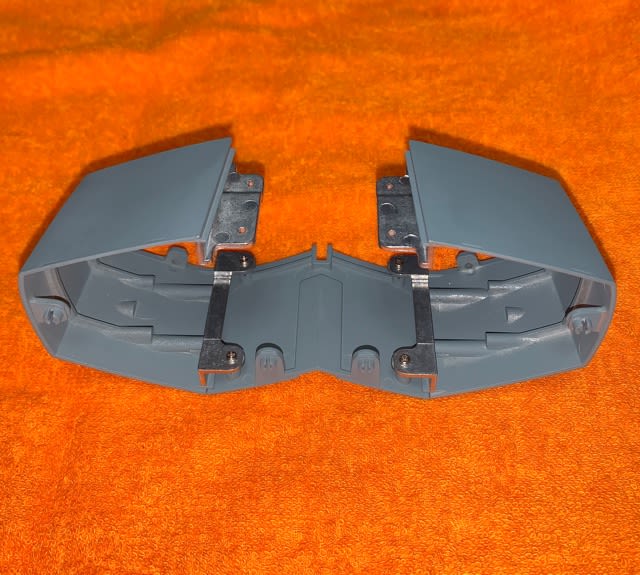

まずは

左側の『固定部品』に

『光ファイバー』を仕込んでいきます。

下の画像では見づらくなってしまいましたが

『光ファイバー』の端は『固定部品』にある穴を通しています。

次に

『光ファイバー』が外れないように

『押さパーツ』を組み合わせネジ固定をしていきます。

組み合わせるときは

光ファイバーを挟まないように気をつけましょう。

組み合わせると

こんな感じなります。

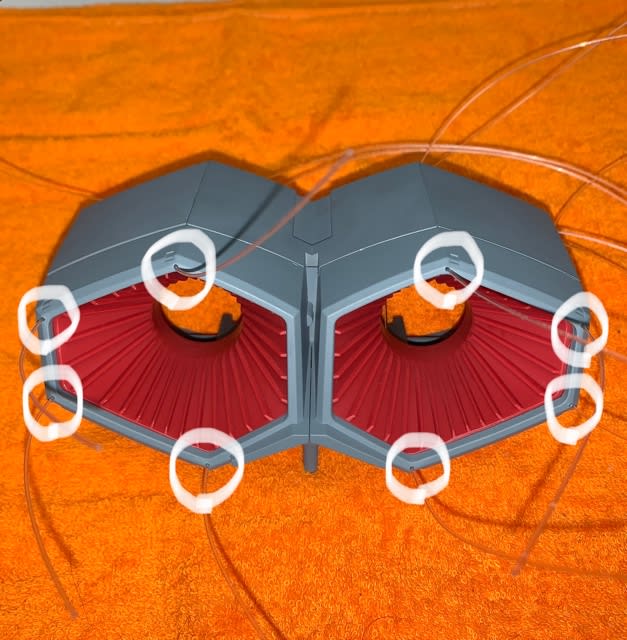

ここで

『光ファイバー』の点灯確認もしておきます。

あ…

点灯確認は『光ファイバー』の先端に

ライトを当てて確認をしています。

点灯確認をしたら

飛ぶ出している『光ファイバー』を

カッターナイフ等でカットしていきます。

カットすると

こんな感じになります。

中々ツライチでカットするのが難しいし

光ファイバーが通っている穴に余裕があるので

ギリギリカットで外れてしまわないかと不安にもなってしまう。

一応

また『光ファイバー』の点灯確認をしていきます。

(アシェットのおかげで結構な不安症になっています)

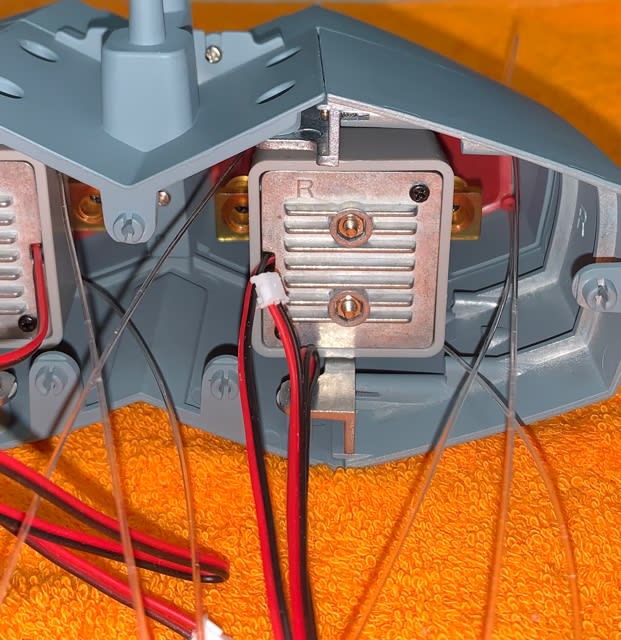

次に

右側の方を同じように

製作していきます。

右側なので

『R』の刻印が刻まれているのを確認していきます。

さて

同じように組み上げていくと

こんな感じになります。

もちろん

極度の不安症になっているので

『光ファイバー』の点灯確認も

しっかりとしていきます。

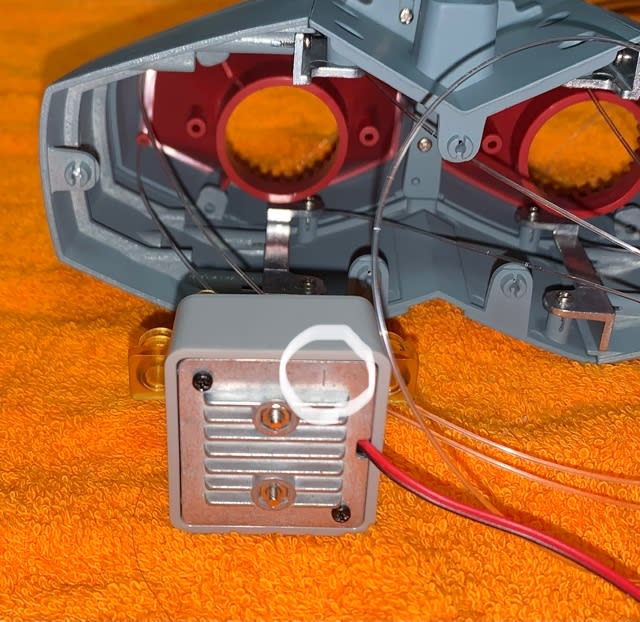

次に

右側の『光ファイバー付き固定部品』を

『艦首パネル』に組み合わせネジ固定をしていきます。

『艦首パネル』はダイキャスト製なので

タオルを敷いて作業をしていきます。

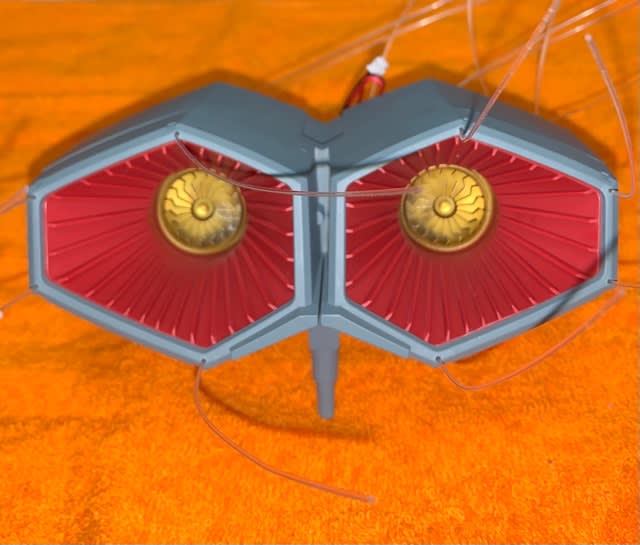

組み合わせると

こんな感じになります。

外面を見てみると

こんな感じになります。

『艦首パネル』でドタバタしていたので言い忘れていましたが

しっかりと『A01 ANDROMEDA』と転写されていて

いい感じになっていますね。

本当に『キズ汚れ』がなければ

もっと良かったのですがね!!!!

反対側にも同じように

左側の『光ファイバー付き固定部品』を組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

STEP2

艦首の取り付け

まずは

『艦首バルジ』に

『固定部品』を組み合わせネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

次に

第1号(第111号)で組み立てた『艦首パネル』を組み合わせ

ネジ固定をしていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

ちなみに

ここまでの『艦首』の長さは15cmになっています。

これで今回の作業は終了です。

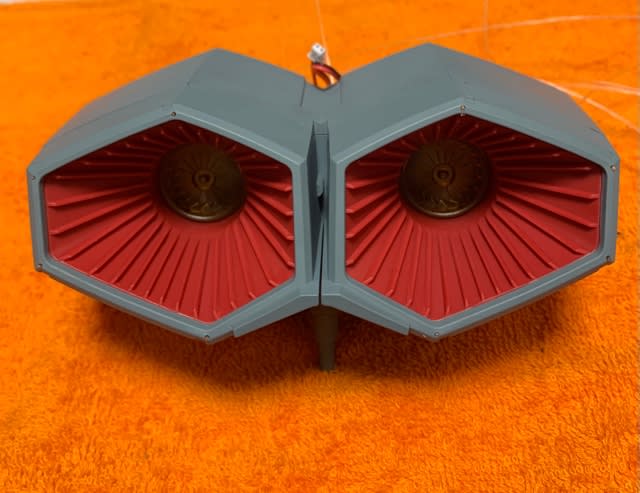

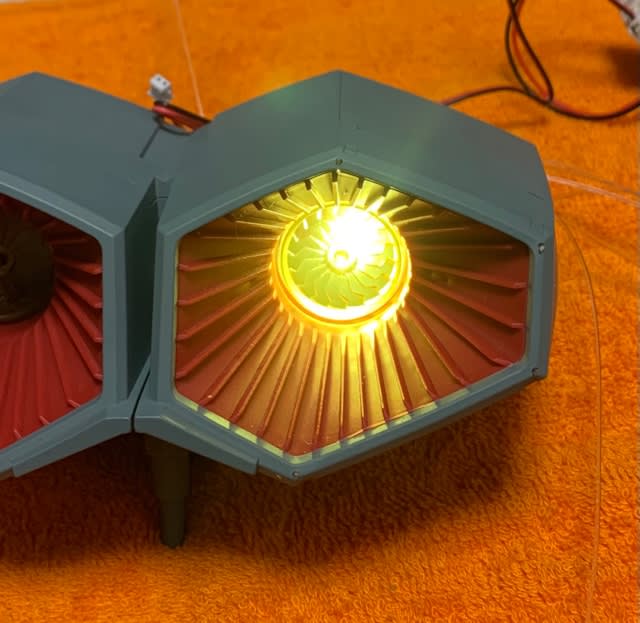

点灯させると

こんな感じになります。

艦首の先端の『光ファイバー』は

どんな資料を見て製作したのかは分かりませんが

酷すぎるレベルだよなぁ!!!!!!

誰がこれで『OK』出したんだよ!!!!!!!

……………といっても後の祭りですし

ここで手を加えてしまうと『宇宙戦艦ヤマト』のように

途中で製作音信不通になってしまいますので

この『アンドロメダ』はこのまま素組みで製作していきたいと思います。

それにしても酷いよね。

次回は

『艦首の組み立て(4)』です。