福禄寿は、七福神の一つ。道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(血のつながった実の子に恵まれること)、封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものでだそうで、このタイミングで入手できるというのはなにか因縁を感じます。

親父の形見の浴衣を着て記念撮影・・・、幸多かれと・・・

円山応挙十哲の一人である吉村孝敬の作品です。応挙十哲人については本ブログで6人目?の登場かと思われます。

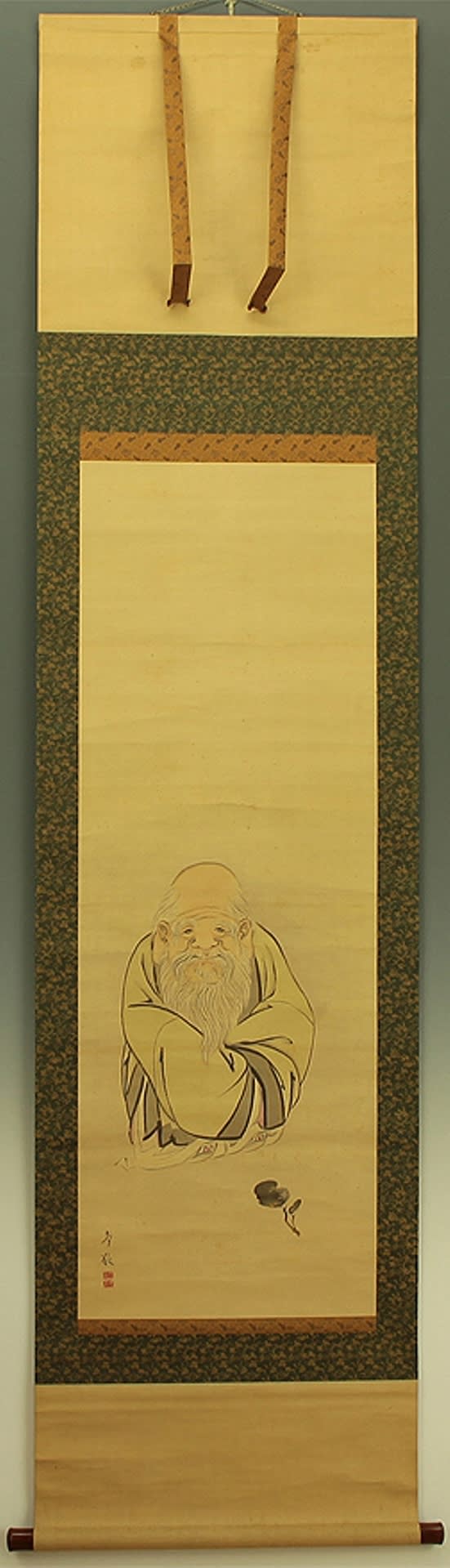

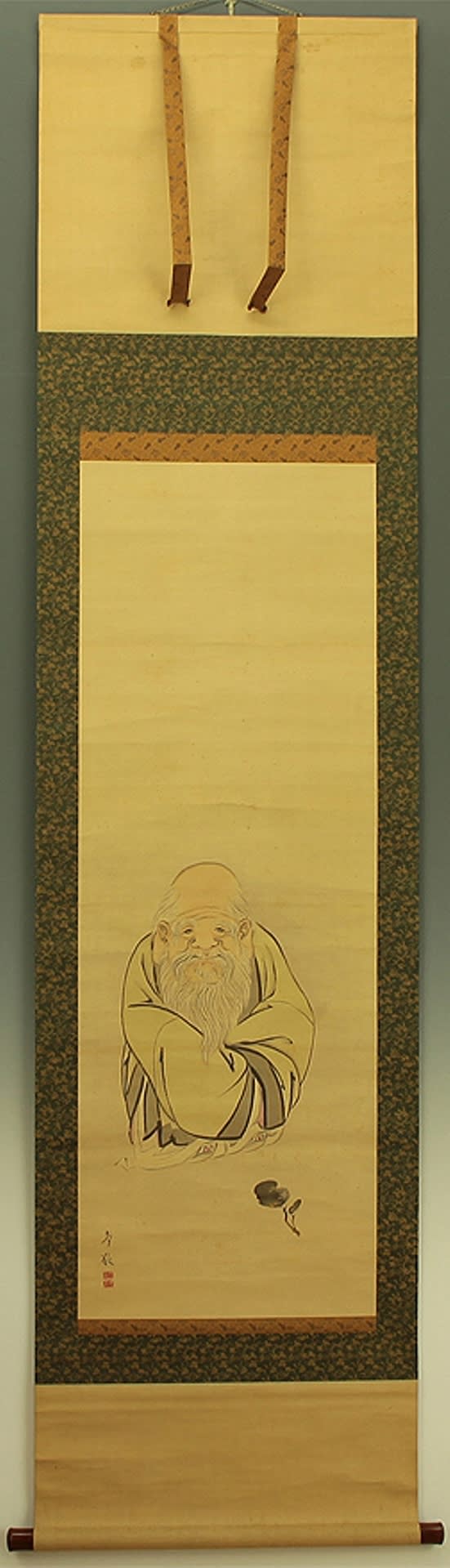

福禄寿 吉村孝敬筆

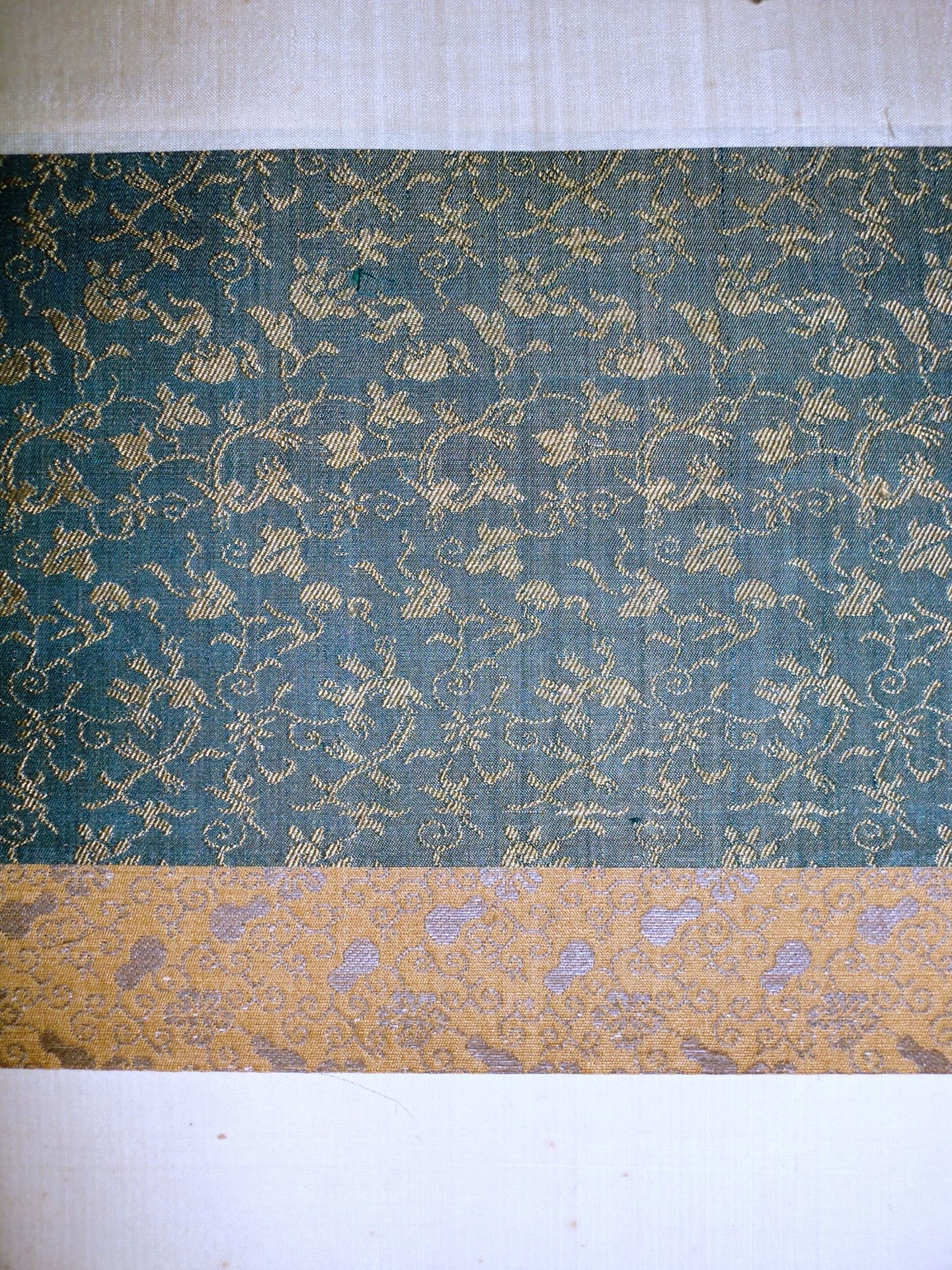

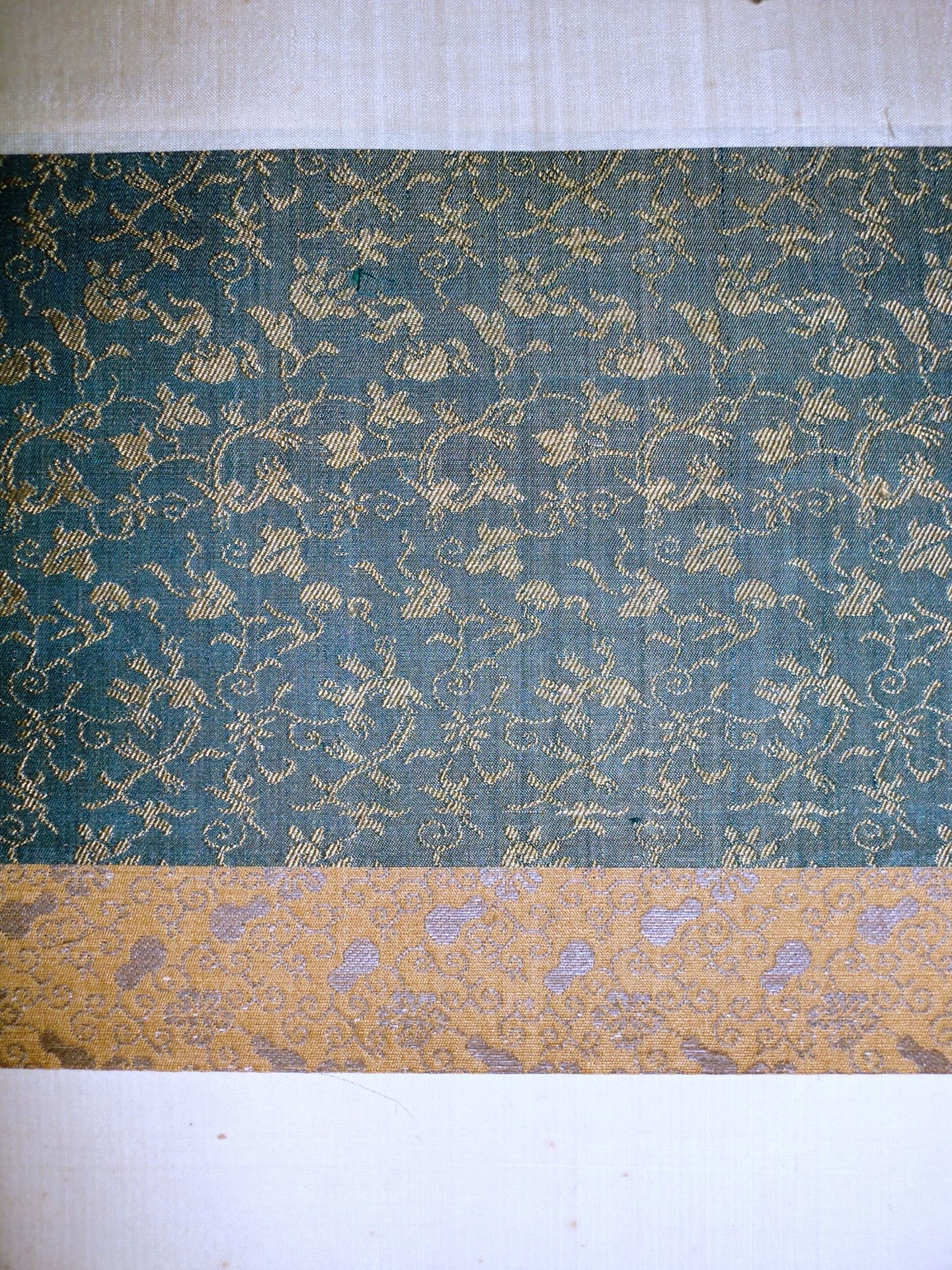

絹本水墨淡彩軸装軸先木製 共箱

全体サイズ:縦1490*横350 画サイズ:縦795*横260

骨董品というものは入手したタイミングが、人生のターニングポイントといろんな意味で関わる時が多いものです。

宋の道士・天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。 福禄人(ふくろくじん)とも言われる。霊芝が手前に描かれており、金彩が施されています。

印章は「孝敬」と「無違」の白文朱累印が押印されています。

吉村 孝敬(よしむら こうけい):明和6年(1769年)~天保7年7月16日(1836年8月27日)。江戸時代後期の絵師。名は孝敬。通称は用蔵、字は無違。号に蘭陵、龍泉。

円山応挙晩年の弟子だが、応門十哲の一人に数えられる。京都の人。吉村蘭洲の長男として生まれる。蘭洲は滋賀県野洲市で農業を営む西川権三郎の息子で、幼少より寺院に仕え、絵師になったことが知られる。

蘭洲も応挙に学んだが、寛政2年(1790年)禁裏造営の際は、障壁画制作願書に名を連ねながらも不採用になっている。若い頃の孝敬についてはよくわかっていないが、幼少より父から絵を習い、早くに応挙の門に入ったと考えられる。寛政10年(1798年)小石元俊指導で行われた腑分けに、父蘭洲・木下応受(応挙の次男)と共に同席し、『施薬院解男体臓図』(京都大学図書館などが所蔵)の解剖図を描く。

享和2年(1802年)33歳の時、父と共に西本願寺の本如宗主から「茶道格」を仰せつかる。そのため西本願寺の画事を多く務めている。弟子に、子の吉村孝文や、安政度御所造営障壁画制作に参加した駒井孝礼がいる。

親父の形見の浴衣を着て記念撮影・・・、幸多かれと・・・

円山応挙十哲の一人である吉村孝敬の作品です。応挙十哲人については本ブログで6人目?の登場かと思われます。

福禄寿 吉村孝敬筆

絹本水墨淡彩軸装軸先木製 共箱

全体サイズ:縦1490*横350 画サイズ:縦795*横260

骨董品というものは入手したタイミングが、人生のターニングポイントといろんな意味で関わる時が多いものです。

宋の道士・天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。 福禄人(ふくろくじん)とも言われる。霊芝が手前に描かれており、金彩が施されています。

印章は「孝敬」と「無違」の白文朱累印が押印されています。

吉村 孝敬(よしむら こうけい):明和6年(1769年)~天保7年7月16日(1836年8月27日)。江戸時代後期の絵師。名は孝敬。通称は用蔵、字は無違。号に蘭陵、龍泉。

円山応挙晩年の弟子だが、応門十哲の一人に数えられる。京都の人。吉村蘭洲の長男として生まれる。蘭洲は滋賀県野洲市で農業を営む西川権三郎の息子で、幼少より寺院に仕え、絵師になったことが知られる。

蘭洲も応挙に学んだが、寛政2年(1790年)禁裏造営の際は、障壁画制作願書に名を連ねながらも不採用になっている。若い頃の孝敬についてはよくわかっていないが、幼少より父から絵を習い、早くに応挙の門に入ったと考えられる。寛政10年(1798年)小石元俊指導で行われた腑分けに、父蘭洲・木下応受(応挙の次男)と共に同席し、『施薬院解男体臓図』(京都大学図書館などが所蔵)の解剖図を描く。

享和2年(1802年)33歳の時、父と共に西本願寺の本如宗主から「茶道格」を仰せつかる。そのため西本願寺の画事を多く務めている。弟子に、子の吉村孝文や、安政度御所造営障壁画制作に参加した駒井孝礼がいる。