株主総会も終え、先週の日曜日には郷里に日帰りで亡くなった妻の墓参りをすませてきました。

いまだに命日に欠かさず仏壇や墓を訪れてくれる人、墓掃除をしていただいている方、花を準備してくれる方々には感謝いたしても尽くしきれませんが、家内は幸せ者です。

郷里は緑一面・・。稲は順調に育っているようですがともかく暑い。

皆で持ち寄った山菜などの食材で昼食後は縁側で昼寝・・。

縁側から見える景色がすべて庭。

蛙のなく声を聞きながらの「男の隠れ家」での贅沢なひと時です。

さて、本日は富士山を描いた作品です。

戦前、戦中、戦後を通して国粋主義の高まりとともに「富士」を描いた作品への所望は多くなったようです。数多くの画家が富士山を描いていますが、その中でも代表的な作品が松林桂月の「富嶽」の作品です。

本作品はその作品中でも大幅の貴重な作品です。以前には松林桂月の通常の大きさの「富嶽」という同じ題の同じような構図の作品を資金調達のために売却したことがあります。

富嶽 松林桂月筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先樹脂 合箱

全体サイズ・縦1620*横900 画サイズ:縦570*横705(20号)

前述のように松林桂月の「富嶽」は以前に入手した作品を、共箱であったにもかかわらず「工芸品という疑念、資金調達」の考えから売却しています。

売却した後悔と本作品が大幅ということもあり購入することにしました。

蒐集は集まるだけでは資金が続かないものですから、常に売却がつきまといます。処分してしまうともう同じようないい作品が戻ってこないことはよくあることで、手放す際は覚悟が必要です。当然のごとくそれ相応の価値ある作品でないと売れないものですから・・。

蒐集する者は「売るべし、買うべし、休むべし」という中で一番難しいのが「売るべし」のようです。当然のごとくかなりの損をして売ることになります。これは博打とかいう業ではなく、骨董蒐集のルーテイーンだと思います。

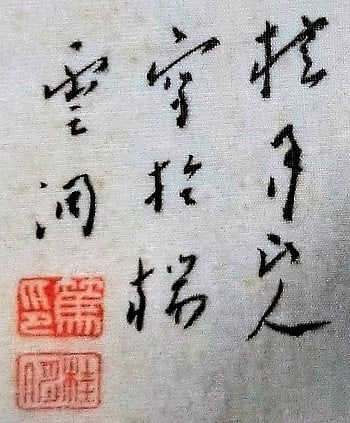

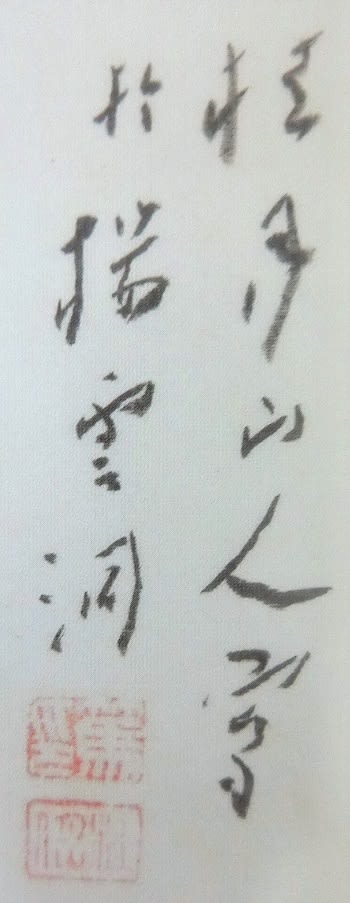

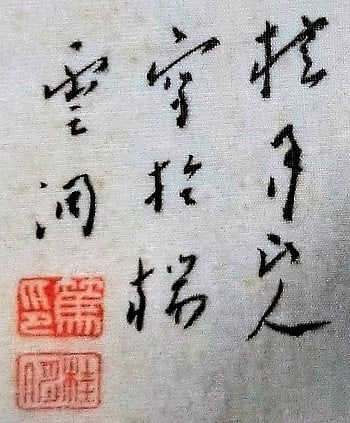

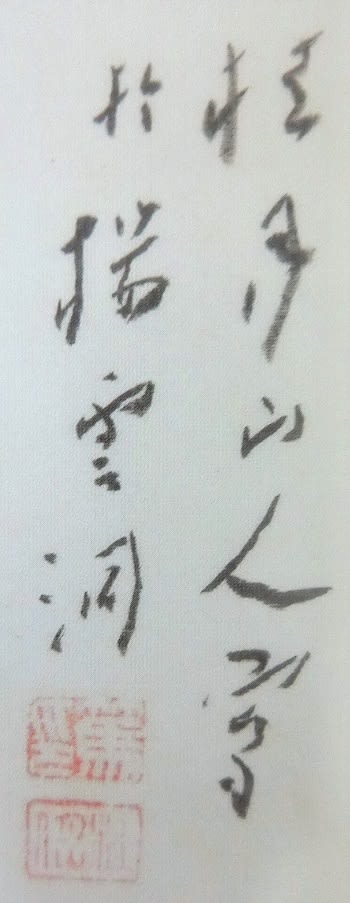

本作品は本当に珍しい大幅です。「富嶽図」は大きいほうが迫力があります。賛には「雲間□□□三面□卜名山放一読 桂月山人写於桜雲洞」とあります。「桜雲洞」は大正14(1925)年に東京都世田谷区深沢に新居落成しており、その画室を「桜雲洞」と命名していることによります。松林桂月の「富嶽」の作品の中でも面目躍如たる作品でしょう。

****************************************

松林桂月:1876年8月18日~1963年5月22日)。日本画家。明治9年山口県萩市に生まれる。本姓伊藤、本名は篤。字は子敬。別号に香外、玉江漁人。

1894年野口幽谷に師事し、南宋画を学ぶ。明治31年幽谷が没し、自らも肺結核のためやむなく帰郷。

明治34年健康回復後に再度上京し、同門の閨秀画家松林雪貞と結婚、入婿して松林姓を名乗る。

「最後の文人画家」とも評され、渡辺崋山や椿椿山から学んだ精緻で謹直な描写を基礎に、近代の写生画の流行を十分に取り込みながら、そこに漢籍、漢詩の素養に裏付けされた品格の高い作風を特色とする。

南画の表現に新たな世界を開拓し、南画界の重鎮と言われる。

昭和7年帝国美術院会員、昭和19年帝室技芸員となり、昭和33年文化勲章を受章。昭和45年には日本南画院を結成。山水花鳥画の秀作を残す。昭和38年没。享年87才。弟子に白井烟・大平華泉・西野新川などがいる。

****************************************

****************************************

補足

代表作である「怒涛健 」(個人蔵 絹本墨画淡彩 1897年 明治30年)日本美術協会展で二等褒状受けた桂月の記念碑的作品。

当時、桂月は死病だった結核を患い喀血を繰り返しており、医者からも30歳以上生きるのは保証できないと言われていた。そこで桂月は命あるうちに、最も難しい作品を描こうと思い立った。絵のモチーフは、「猛禽」「岩」「波」である。猛禽類は鳥の王者であり、その風格を表すのが難しい。岩はよくあるモチーフではあるが、だからこそ古今の名手たちに負けない作を描くのは困難である。波も、形がなく勢いあるものを、線で書き表すのは技量が要る。同門からは「三つ子の大草鞋」だと冷やかされた。師である幽谷も、絵絹に描き始めた時、「そのような固い筆意では波が動かない、そこを描いてやろう」と言ったが、桂月は「折角のご親切ではございますが、出品作は自分の手だけで仕上げたい」と涙ながらに固辞し、涙で絵絹が濡れて絵が駄目になるほどだったという。

「山楼鎖夏」 (萩博物館蔵 紙本墨画 1914年 大正3年)はその賛文から当時の桂月の心境がよくわかる作品。

桂月は文展で入選を重ねていたが、1915年(大正4年)から出品を取り止めている。その理由については、ライバル・小室翠雲との確執や文展の審査方法に嫌気が差した、と後年語っている。賛の大意は「長い年月、南画を描いて生きてきたならば、それは禅の修行を積んできたようなもの。画壇の細やかな事で思い煩ったりしない。漢籍を読んで古人の生き方を追い、胸中の山水を思って俗世間との縁を絶とう。新派と旧派が争うのを気だるく聞き、名声の後先を争うのを密かに笑う。人には人の生き方があり文展を離れても私には私の生き方がある」。桂月は、折々に胸中を吐露した詩を加賛し、鑑賞者と想いを共有しようと試みていたが、本作はその代表的な例と言える

参考作品

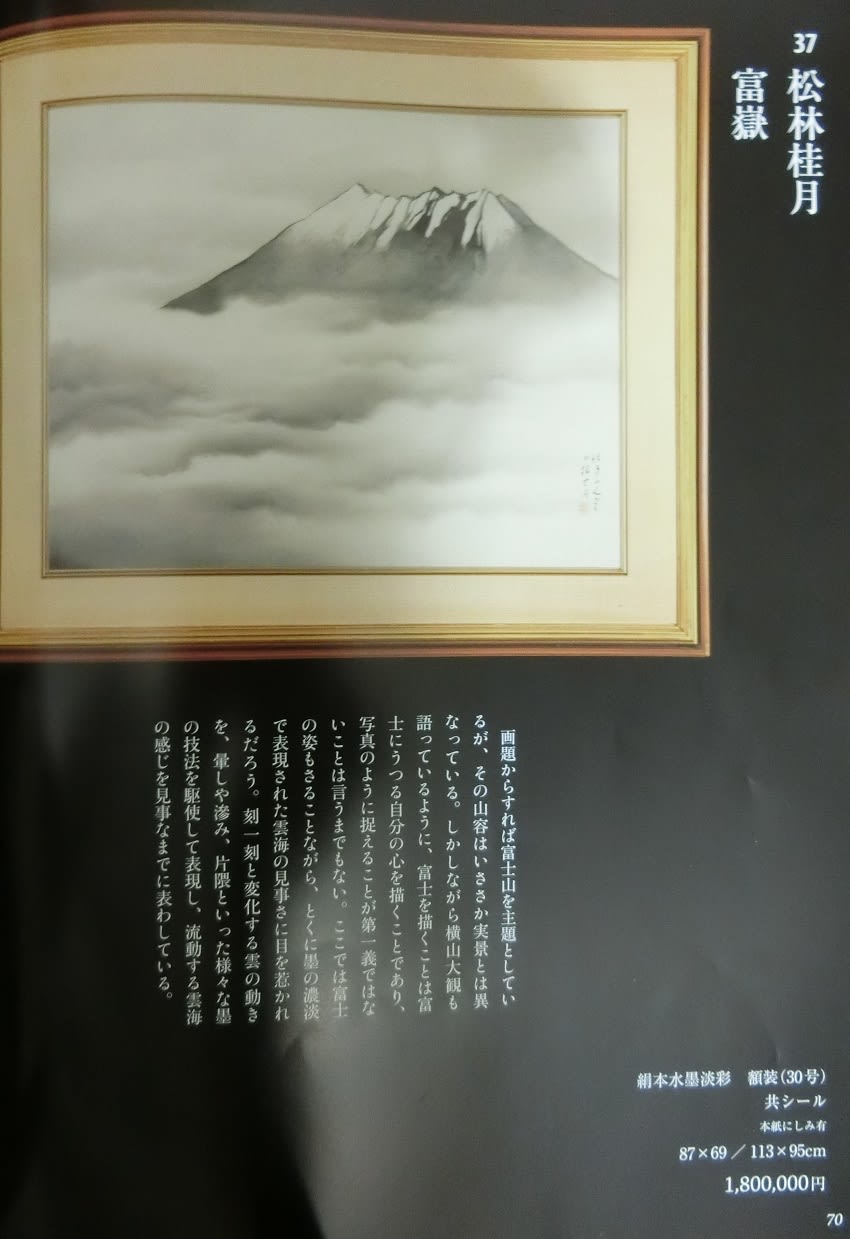

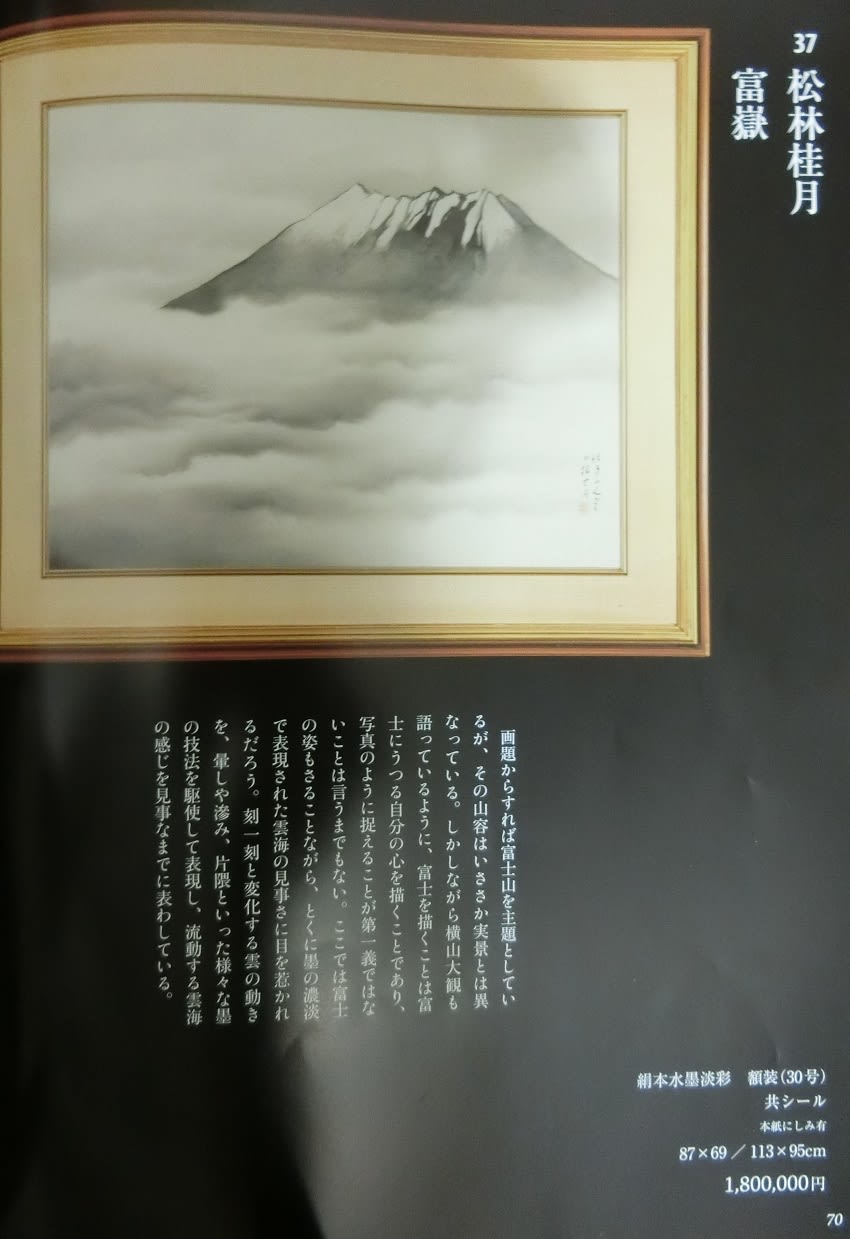

思文閣 墨蹟資料目録 第463号 作品NO37 P71

富嶽

絹本淡彩水墨額装(30号)共シール 本紙シミ有 評価金額:180万

全体サイズ・縦950*横1130 画サイズ:縦690*横870

本作品と印章が同一のものです。

本作品と描かれた時期はほぼ同時期と思われます。解説にもあるように「実景とは違う富嶽」が描かれていますが、富士を描くのは富士に映る自分の心を描くということ。墨の濃淡で描かれた雲海の表現の見事さに目を惹かれます。

大幅以外にも

「富嶽」の作品は多々あるようです。お値段は論外としておきましょう。

***************************************

「富岳図」は飾っておくとほっとするような気分になりますね。墨での表現がともかく見事です。写真では伝えきれないのがとても残念です。

以前に親戚の家に松林桂月の欄間額の大きな見事な山水図が飾ったありました。とてもすがすがしいいい作品であり、他にも掛け軸も数本見せていただいたこともあります。その印象から松林桂月の作品が今も私を惹きつけているのかもしれません。これらの作品が私の仲介で思文閣に売却されたことも、トラウマになっているのかもしれません。良き物が二束三文で処分されていくのをみるのはとてもつらいものです。

いまだに命日に欠かさず仏壇や墓を訪れてくれる人、墓掃除をしていただいている方、花を準備してくれる方々には感謝いたしても尽くしきれませんが、家内は幸せ者です。

郷里は緑一面・・。稲は順調に育っているようですがともかく暑い。

皆で持ち寄った山菜などの食材で昼食後は縁側で昼寝・・。

縁側から見える景色がすべて庭。

蛙のなく声を聞きながらの「男の隠れ家」での贅沢なひと時です。

さて、本日は富士山を描いた作品です。

戦前、戦中、戦後を通して国粋主義の高まりとともに「富士」を描いた作品への所望は多くなったようです。数多くの画家が富士山を描いていますが、その中でも代表的な作品が松林桂月の「富嶽」の作品です。

本作品はその作品中でも大幅の貴重な作品です。以前には松林桂月の通常の大きさの「富嶽」という同じ題の同じような構図の作品を資金調達のために売却したことがあります。

富嶽 松林桂月筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先樹脂 合箱

全体サイズ・縦1620*横900 画サイズ:縦570*横705(20号)

前述のように松林桂月の「富嶽」は以前に入手した作品を、共箱であったにもかかわらず「工芸品という疑念、資金調達」の考えから売却しています。

売却した後悔と本作品が大幅ということもあり購入することにしました。

蒐集は集まるだけでは資金が続かないものですから、常に売却がつきまといます。処分してしまうともう同じようないい作品が戻ってこないことはよくあることで、手放す際は覚悟が必要です。当然のごとくそれ相応の価値ある作品でないと売れないものですから・・。

蒐集する者は「売るべし、買うべし、休むべし」という中で一番難しいのが「売るべし」のようです。当然のごとくかなりの損をして売ることになります。これは博打とかいう業ではなく、骨董蒐集のルーテイーンだと思います。

本作品は本当に珍しい大幅です。「富嶽図」は大きいほうが迫力があります。賛には「雲間□□□三面□卜名山放一読 桂月山人写於桜雲洞」とあります。「桜雲洞」は大正14(1925)年に東京都世田谷区深沢に新居落成しており、その画室を「桜雲洞」と命名していることによります。松林桂月の「富嶽」の作品の中でも面目躍如たる作品でしょう。

****************************************

松林桂月:1876年8月18日~1963年5月22日)。日本画家。明治9年山口県萩市に生まれる。本姓伊藤、本名は篤。字は子敬。別号に香外、玉江漁人。

1894年野口幽谷に師事し、南宋画を学ぶ。明治31年幽谷が没し、自らも肺結核のためやむなく帰郷。

明治34年健康回復後に再度上京し、同門の閨秀画家松林雪貞と結婚、入婿して松林姓を名乗る。

「最後の文人画家」とも評され、渡辺崋山や椿椿山から学んだ精緻で謹直な描写を基礎に、近代の写生画の流行を十分に取り込みながら、そこに漢籍、漢詩の素養に裏付けされた品格の高い作風を特色とする。

南画の表現に新たな世界を開拓し、南画界の重鎮と言われる。

昭和7年帝国美術院会員、昭和19年帝室技芸員となり、昭和33年文化勲章を受章。昭和45年には日本南画院を結成。山水花鳥画の秀作を残す。昭和38年没。享年87才。弟子に白井烟・大平華泉・西野新川などがいる。

****************************************

****************************************

補足

代表作である「怒涛健 」(個人蔵 絹本墨画淡彩 1897年 明治30年)日本美術協会展で二等褒状受けた桂月の記念碑的作品。

当時、桂月は死病だった結核を患い喀血を繰り返しており、医者からも30歳以上生きるのは保証できないと言われていた。そこで桂月は命あるうちに、最も難しい作品を描こうと思い立った。絵のモチーフは、「猛禽」「岩」「波」である。猛禽類は鳥の王者であり、その風格を表すのが難しい。岩はよくあるモチーフではあるが、だからこそ古今の名手たちに負けない作を描くのは困難である。波も、形がなく勢いあるものを、線で書き表すのは技量が要る。同門からは「三つ子の大草鞋」だと冷やかされた。師である幽谷も、絵絹に描き始めた時、「そのような固い筆意では波が動かない、そこを描いてやろう」と言ったが、桂月は「折角のご親切ではございますが、出品作は自分の手だけで仕上げたい」と涙ながらに固辞し、涙で絵絹が濡れて絵が駄目になるほどだったという。

「山楼鎖夏」 (萩博物館蔵 紙本墨画 1914年 大正3年)はその賛文から当時の桂月の心境がよくわかる作品。

桂月は文展で入選を重ねていたが、1915年(大正4年)から出品を取り止めている。その理由については、ライバル・小室翠雲との確執や文展の審査方法に嫌気が差した、と後年語っている。賛の大意は「長い年月、南画を描いて生きてきたならば、それは禅の修行を積んできたようなもの。画壇の細やかな事で思い煩ったりしない。漢籍を読んで古人の生き方を追い、胸中の山水を思って俗世間との縁を絶とう。新派と旧派が争うのを気だるく聞き、名声の後先を争うのを密かに笑う。人には人の生き方があり文展を離れても私には私の生き方がある」。桂月は、折々に胸中を吐露した詩を加賛し、鑑賞者と想いを共有しようと試みていたが、本作はその代表的な例と言える

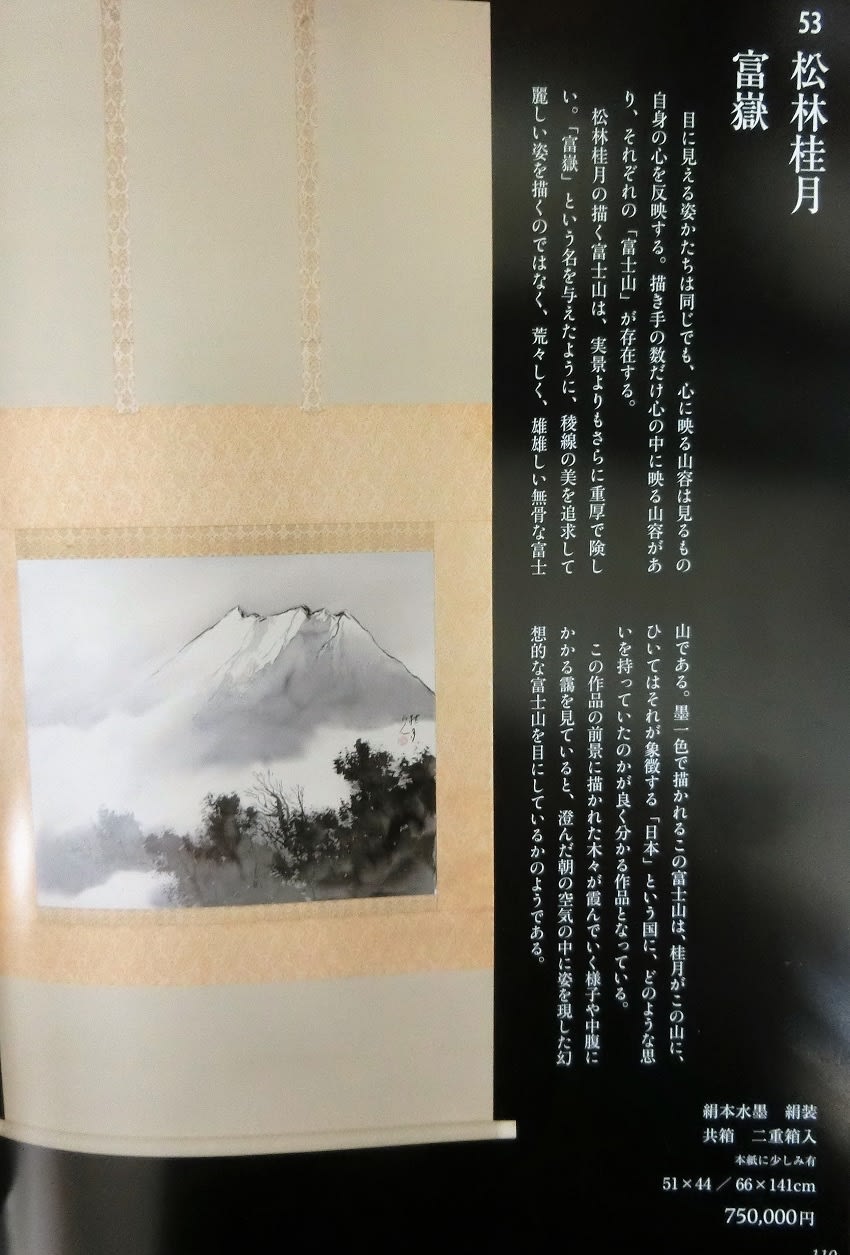

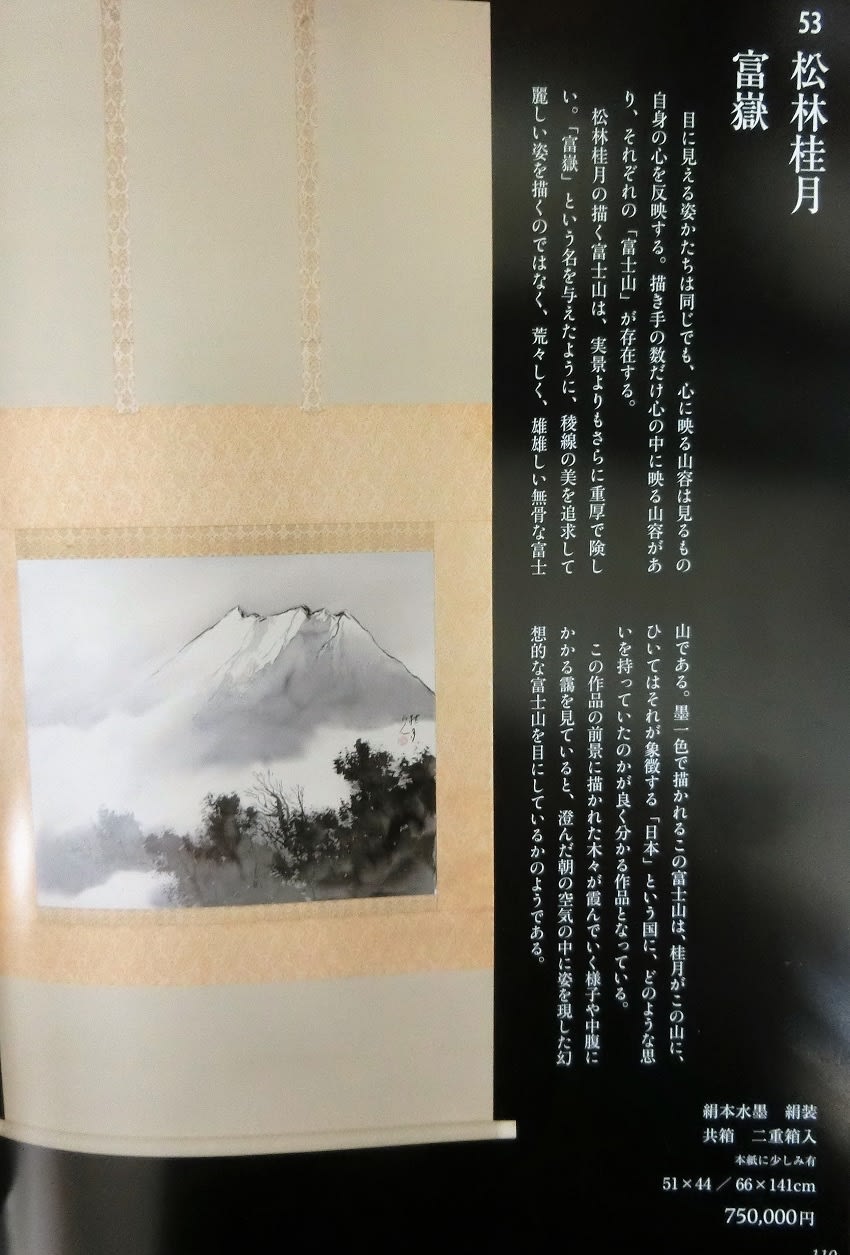

参考作品

思文閣 墨蹟資料目録 第463号 作品NO37 P71

富嶽

絹本淡彩水墨額装(30号)共シール 本紙シミ有 評価金額:180万

全体サイズ・縦950*横1130 画サイズ:縦690*横870

本作品と印章が同一のものです。

本作品と描かれた時期はほぼ同時期と思われます。解説にもあるように「実景とは違う富嶽」が描かれていますが、富士を描くのは富士に映る自分の心を描くということ。墨の濃淡で描かれた雲海の表現の見事さに目を惹かれます。

大幅以外にも

「富嶽」の作品は多々あるようです。お値段は論外としておきましょう。

***************************************

「富岳図」は飾っておくとほっとするような気分になりますね。墨での表現がともかく見事です。写真では伝えきれないのがとても残念です。

以前に親戚の家に松林桂月の欄間額の大きな見事な山水図が飾ったありました。とてもすがすがしいいい作品であり、他にも掛け軸も数本見せていただいたこともあります。その印象から松林桂月の作品が今も私を惹きつけているのかもしれません。これらの作品が私の仲介で思文閣に売却されたことも、トラウマになっているのかもしれません。良き物が二束三文で処分されていくのをみるのはとてもつらいものです。

偶然にもこのブログを拝見しまして、松林桂月作品

富嶽(富士山)が我が家に有るのに驚きました。

社内の備品を社内オ-クシヨンにかけられ落札しました。

驚きですね。

とはいえ貴重な作品には相違ないので大切にしていきたいと思っています。