ここ2日ばかり更新していなかったのは、ツブアンの調子が悪いままだから。

昨夜は4時頃に外に出たいと大騒ぎするので出して、5時過ぎに見に行ったらキナコが面倒見てくれてて助かった。その時に家にはまだ入りたくないらしいので少し待っていたけれど全然来ないので寝て待とうと思ったところに野良のマダラ猫が近くにいたのがわかった。マダラ猫、追っても逃げないし、他人の家の敷地なのでどうする事もできず、仕方ないので家の前にイスを出して見ていた。

7時前になってようやくツブアンが家に戻ったので少ししか食べられなかったけれどご飯を食べさせてから薬を飲ませた。まだ身体は熱いようだ。

最近、キナコは野良猫からツブアンを守ってくれるようになったらしい。先日も車の上にいたのだけれど、野良猫がツブアンに向かって走って来たのを見てポンと車から下りて野良猫の前に立ちはだかった。弱いのに勇気がある。見直したぞ、キナコ。

ツブアンは3つ開いていた傷口が1つだけになったけれど、その1つがなぜかちょっと大きくなった。直径で1ミリ程度。そこから消毒液を流し込んで中身を洗い流す。今朝はあまり膿が出なかったが、イモ虫状に固まった膿が2個ほど出てきた。液状の膿はだいぶ薄くなった感じだ。体温はまだ高いが少しだけ元気を取り戻している感じもする。

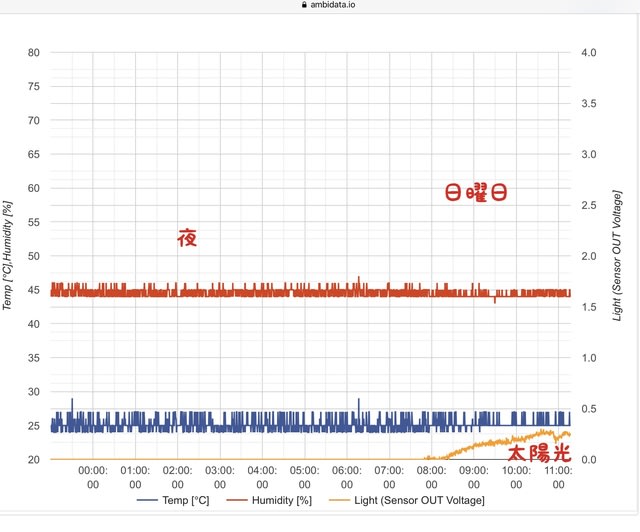

金曜日の夕方からESP32+MictoPythonでオフィスに温湿度計と光センサーを仕掛けてきていて、ネットでそれをモニターしている。

なんか、上手く動いているようだ。

実は金曜日の夜10時過ぎに一度ダウンしてしまって、夜中だけど行って再起動してみた。その時に温湿度センサーが遅い物だとの情報を得たので10秒毎の計測と送信を30秒毎に変更してみた。けど、グラフを見る限り変わりなし。と言うのは計測値がある幅を持って上下している。

Facebookグループで聞いたところ計測値がおかしいのを判定する関数があってそれを使うのだとか。でも、ちょっと疑問に思うのは、現状の測定値の上下はメチャクチャじゃなくてだいたい幅が決まっている。出力がデジタルのセンサーで値が変だとそうはならない気がする。それに一応、上下幅は一定しているしね。

でも、アップ明日にでもエラー判定をプログラムに入れてみる事にする。

もしセンサーがこの程度の物であっても、もしかすると、ちゃんと他の温湿度計を使って校正してブレは移動平均値何かでソフト的に補正してやれば良いかもしれない。と言うか、その前に、初心者セットのオマケに付いてたセンサー使わないでマトモなの買えよ、安いんだからってところだけど。

それと、金曜日に止まったのが原因はわからないけれど、もしかしてTry、Exceptのところにリセットって入れといて、萬(よろず)エラーになったらbootからやり直させたら良いのかなあ?

今回までは実行プログラム本体にネットワーク接続から全部やらせたけれど、人によってはbootの中にネットワーク接続を入れているらしい。リセットすればどこにあっても最初からやり直しできると思うのだけど。

そもそも、boot.pyって何のために使うんだろう?どこまでやらせて良いんだろう?これも調べてみよう。

昨夜は4時頃に外に出たいと大騒ぎするので出して、5時過ぎに見に行ったらキナコが面倒見てくれてて助かった。その時に家にはまだ入りたくないらしいので少し待っていたけれど全然来ないので寝て待とうと思ったところに野良のマダラ猫が近くにいたのがわかった。マダラ猫、追っても逃げないし、他人の家の敷地なのでどうする事もできず、仕方ないので家の前にイスを出して見ていた。

7時前になってようやくツブアンが家に戻ったので少ししか食べられなかったけれどご飯を食べさせてから薬を飲ませた。まだ身体は熱いようだ。

最近、キナコは野良猫からツブアンを守ってくれるようになったらしい。先日も車の上にいたのだけれど、野良猫がツブアンに向かって走って来たのを見てポンと車から下りて野良猫の前に立ちはだかった。弱いのに勇気がある。見直したぞ、キナコ。

ツブアンは3つ開いていた傷口が1つだけになったけれど、その1つがなぜかちょっと大きくなった。直径で1ミリ程度。そこから消毒液を流し込んで中身を洗い流す。今朝はあまり膿が出なかったが、イモ虫状に固まった膿が2個ほど出てきた。液状の膿はだいぶ薄くなった感じだ。体温はまだ高いが少しだけ元気を取り戻している感じもする。

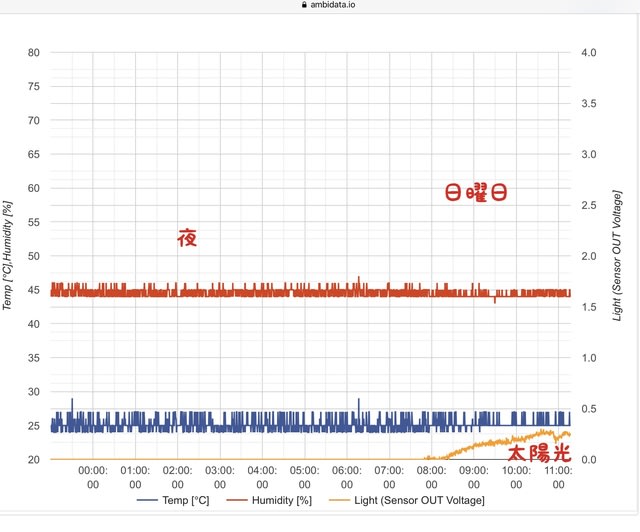

金曜日の夕方からESP32+MictoPythonでオフィスに温湿度計と光センサーを仕掛けてきていて、ネットでそれをモニターしている。

なんか、上手く動いているようだ。

実は金曜日の夜10時過ぎに一度ダウンしてしまって、夜中だけど行って再起動してみた。その時に温湿度センサーが遅い物だとの情報を得たので10秒毎の計測と送信を30秒毎に変更してみた。けど、グラフを見る限り変わりなし。と言うのは計測値がある幅を持って上下している。

Facebookグループで聞いたところ計測値がおかしいのを判定する関数があってそれを使うのだとか。でも、ちょっと疑問に思うのは、現状の測定値の上下はメチャクチャじゃなくてだいたい幅が決まっている。出力がデジタルのセンサーで値が変だとそうはならない気がする。それに一応、上下幅は一定しているしね。

でも、アップ明日にでもエラー判定をプログラムに入れてみる事にする。

もしセンサーがこの程度の物であっても、もしかすると、ちゃんと他の温湿度計を使って校正してブレは移動平均値何かでソフト的に補正してやれば良いかもしれない。と言うか、その前に、初心者セットのオマケに付いてたセンサー使わないでマトモなの買えよ、安いんだからってところだけど。

それと、金曜日に止まったのが原因はわからないけれど、もしかしてTry、Exceptのところにリセットって入れといて、萬(よろず)エラーになったらbootからやり直させたら良いのかなあ?

今回までは実行プログラム本体にネットワーク接続から全部やらせたけれど、人によってはbootの中にネットワーク接続を入れているらしい。リセットすればどこにあっても最初からやり直しできると思うのだけど。

そもそも、boot.pyって何のために使うんだろう?どこまでやらせて良いんだろう?これも調べてみよう。