西チベットをランクルに乗り、3人の日本人と旅をしていたとき、

「幸せとは何だろう」ということを4人で語りあうことがあった。

車で数時間走った先に、ぽつんぽつんと数個の家が集まっただけの村。また数時間走った先にぽつんぽつん。

どうしてこんなところに・・・、

この人たちは何して生活しているんだろう?何が楽しいんだろう?

日本人として生まれた僕は、ある行動をすることに何か制限を受けることは少ない。

実生活において宗教的タブーに縛られることはほとんどないし、言論・表現・職業選択の自由は当たり前。日本のパスポートを持てばほとんどの国に行くことが出来る。ネットを使えば沢山の情報を手に入れられるし、(お金さえ払えば)ほとんどのものが手に入る。

そんな日本に生まれた僕たちは、西チベットの人々のような生活をしている人と比べて、

どれだけ幸せを感じているのだろうか?

欲しいものを買うために働く。買ったらお金がなくなり働く。

美味しいものを食べるために働く。食べたらお金がなくなり働く。

いい家に住むために働く。住んでるだけでお金がなくなり働く。

旅行をするために働く。家族のために働く。

生きるために働く。幸せになるために働く・・・。

気が付けば、時間ばかりが過ぎていた・・・な~んて、そんなのが「幸せ」かな?

ある家に生まれて、当然のように小中高と学校に通って、当然のように受験勉強して、さぁどこの大学はいる?さぁどこの会社行く?さぁこの会社続ける?辞める?

正社員?派遣?フリーター?ニート?ホームレス?

何を食べる?何を買う?どこに暮らす?誰と結婚する?

数年前にやっていたテレビの特番で中国四川省のシャングリラを取りあげていた。

その山奥で暮らすある家族と中村トオルが数日時間を共有する。

その家のお母さんと山を数時間歩き、ある川のそばを通った際、中村トオルが訊ねる。

「お母さん、これはどこへ流れているんですか?」

「私はこの村から出たことないから、ここから先のことは分からないわ。」

「え、ということはお母さん出たことないの?」

「村から出たことはないし、出ようとも思わないの」

その村には都会に憧れる人はいないのだろう。それは村の暮らしに何も不満がないから。

自分の暮らしと比較するものを知らなければ、それが不満なんて思いもしないだろう。

DVDを知ってしまったら、ビデオテープなんて使ってられないし、

i-podを知ってしまったら、カセットテープなんて不便極まりない。

新製品が出ると自分が持っている旧型が陳腐に思えてくる。

知らなきゃ良かったなんてさえも思わず、新たな「幸せ」を求めてそれを手に入れるためにまた努力する。

知ることは幸せなんだろうか?

制約がないことは幸せだろうか?

テレビに映る、飢えで苦しんでいる人、戦争被害者、病気で苦しんでいる人・・・道端で寝ているホームレス・・・

「不幸な人がいる」ということを知ることで感じる感情は幸せとは思いたくない。

「井の中の蛙 大海を知らず」という言葉の後に、さらに続く言葉があるそうだ・・・

「井の中の蛙 大海を知らず されど空の深さを知る」 (※1)

選択肢が多いほど人は迷う。

僕にとって、「幸せの選択肢」は三択くらいがちょうどいい。

(※1)「空の広さ」「空の青さ」などバリエーション有り

<参考サイト>

●国民総幸福量(ウィキペディア)

●お金持ちの不思議。(ひろゆき@オープンSNS)

●選べない選択肢が増えるということ(304 Not Modified)

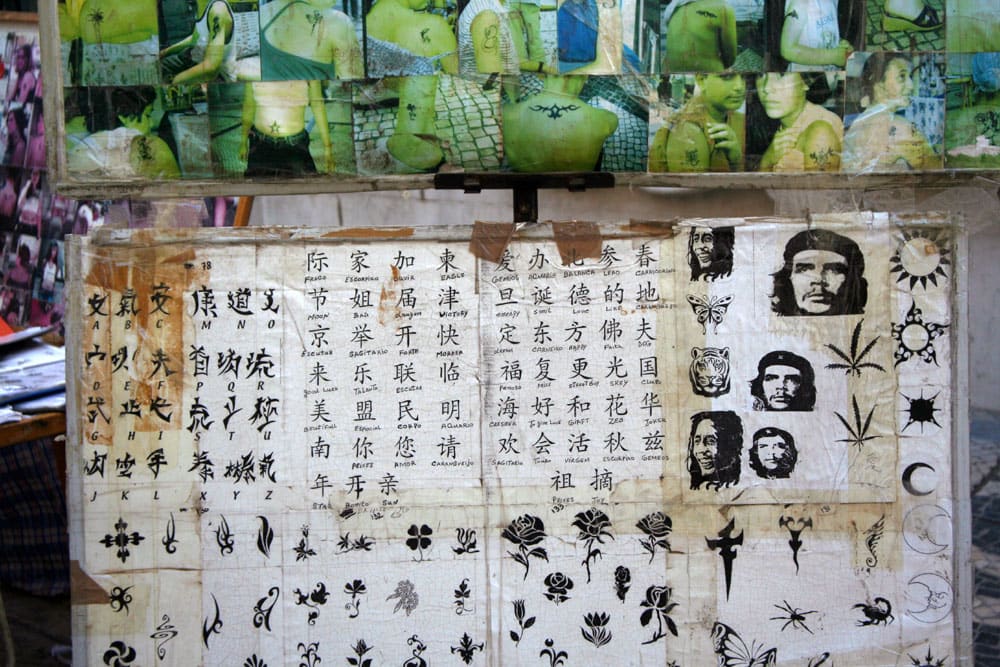

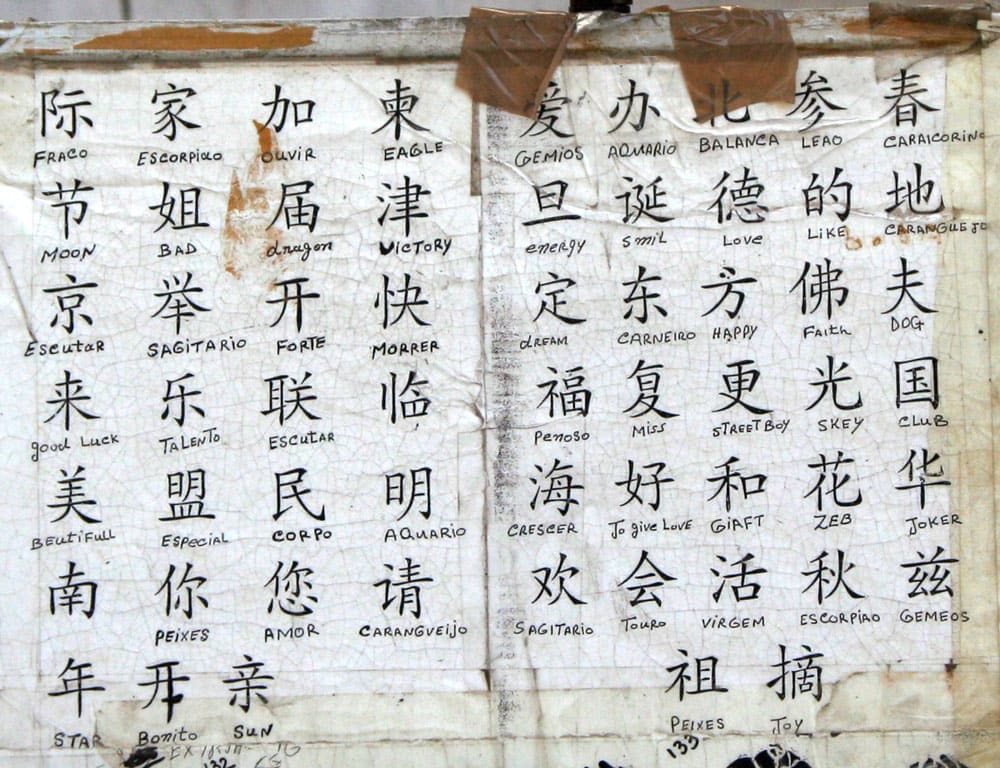

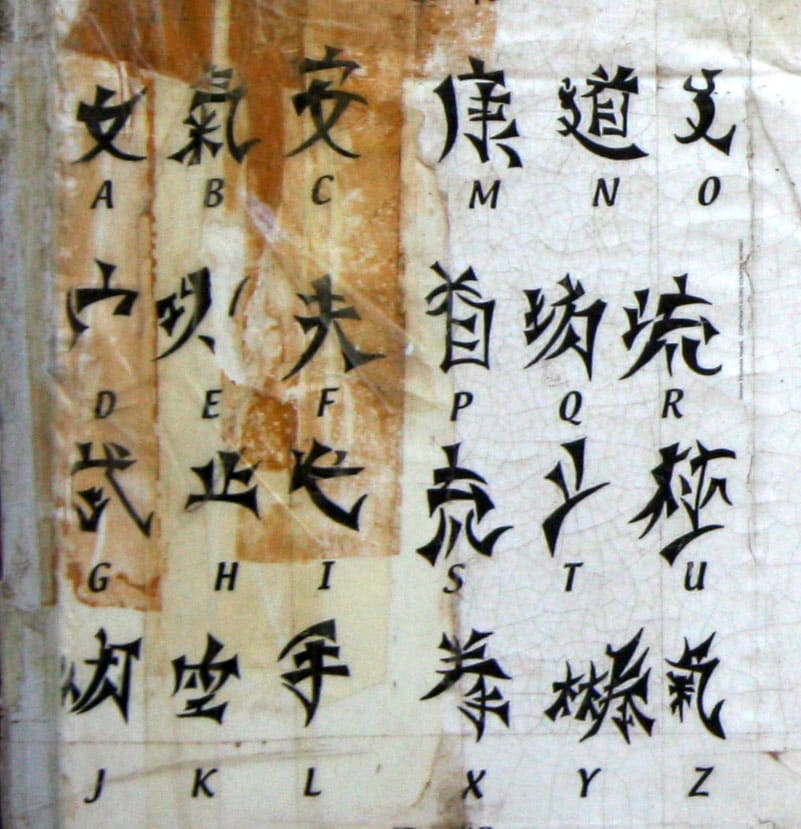

[写真 西チベット]