飯田市の白雲山紫雲院来迎寺です。

飯田観音のほうがわかりやすいでしょうか。

飯田市の中央広場、中央公民館のとなりにあり、

大宮桜並木の横で、枝垂桜もあります。

位置的には非常にわかりやすいところです。

本堂です。

鬼瓦と蛙股には卍の彫がありました。

狛犬のような阿吽の獅子が載っています。

飯田市の白雲山紫雲院来迎寺です。

飯田観音のほうがわかりやすいでしょうか。

飯田市の中央広場、中央公民館のとなりにあり、

大宮桜並木の横で、枝垂桜もあります。

位置的には非常にわかりやすいところです。

本堂です。

鬼瓦と蛙股には卍の彫がありました。

狛犬のような阿吽の獅子が載っています。

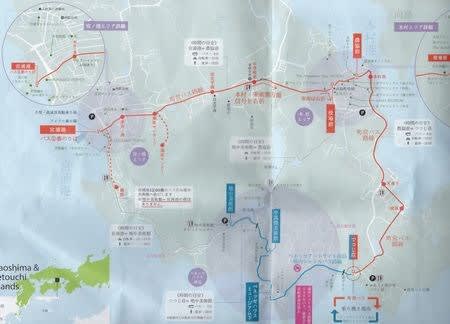

瀬戸内国際芸術祭を見に、

再び香川県に戻って直島に付きました。

フェリー乗り場のある宮浦から役場のある本村へ移動しました。

この島も個人的にいろいろ興味のあるものがありました。

半二階のような民家です。

南信州では、養蚕やたばこの農家ではこれに近い建物がありましたが、

ここではどのような構造になっているのでしょうか。

鬼瓦は小豆島と同じようです。

この料理屋の屋根には、恵比須様大黒様が鎮座していました。

南信州にも恵比須大黒がありますが、ポーズはちょっと違います。

ここの大黒様のように両手を上げているのはいいですね。

小豆島の瀬戸内国際芸術祭を見て回る途中で

マルキン醤油記念館によってきました。

100年以上も前に建てられた蔵を使って、

醤油の製造過程などが紹介されています。

瀬戸内なので塩の生産が盛んで、それから醤油の

生産に移行していったようで、周辺に多くの醤油工場がありました。

当然のことながら、

個人的には外観が大事なのその写真です。

丸に金のマークが鬼瓦のようにあります。植物で分かりにくいですが。

手前が物産館で、奥が記念館です。

物産館も特徴がある建物です。

小豆島にあるお寺の宝生院です。

真柏という国指定特別天然記念物の巨木です。

樹齢は1500年以上と言われているようです。

巨木なのでいろいろな形状をしたところがあります。

龍に見えますか。

象に見えますか。

亀に見えますか。

最後に

本堂の前に置かれてあった鬼瓦です。

金毘羅神社です。

鬼瓦のことには触れませんが、

カテゴリーは前回と同じにしました。

今回は本殿に掛けてあった額のことです。

明治天皇の即位の額だと思われます。

二重橋の前を白馬の馬車が通過しています。

富士山と荒波です。

葛飾北斎の構図を木彫で掘り出したような額です。

歌舞伎の公演記録です。

明治三拾八年で若松座と書かれています。

このころは歌舞伎役者が地方で公演をしていたようです。

額が高くまた雨などで風化してよく役者や題目が読めませんが、

「實川正朝」「中村吉十郎」「嵐〇〇」「市川〇〇」などと書かれています。

芸能人物事典(明治~平成の解説)で見ると、

「実川正朝(じつかわしょうちょう)」は、

初代の実川正朝は歌舞伎役者で、嘉永4年生まれで明治40年に亡くなっています。

「中村吉十郎(なかむらきちじゅうろう)」は、

初代の中村吉十郎は俳優で、明治18年生まれで没年は不明。

ただし、4歳で歌舞伎座で初舞台。中村吉右衛門の門人となり吉十郎を名乗った。

俳優になったのは大正になってからだから、

この時は20歳で歌舞伎をしていたと思われます。

本当であればかなりの本格的な歌舞伎が行われたことになります。