これまで、フラーレン、グラフェン、カーボンナノチューブなど炭素原子で構成されるナノ粒子について述べて来た(9/8参照)。これらは、グラファイトと同様に炭素原子が3個の手を出して平面状に結合したものである。これに対して、ダイアモンドでは、炭素原子が4個の手を出して三次的に結合している(9/6参照)。最近になって、アメリカのアルゴンヌ国立研究所の研究者たちは、ダイヤモンドのナノワイヤーを作りだすのに成功した。ダイヤモンド状に結合したナノ粒子はグラファイト状に結合したナノ粒子に比べて反応性が低く、バイオセンサーとしての応用が有望視されている。

アルゴンヌ研究所では、20世紀末にナノサイズの厚さのダイアモンド膜を作るのに成功した。それ以前からダイアモンド膜と呼ばれるものが存在していたが、それらにはグラファイト状に結合した粒子が含まれる。これに対して、ウルトラナノ結晶性ダイアモンド(UNCD)と呼ばれるアルゴンヌ研究所で見いだされた膜は結晶性のダイアモンドだけで構成される。従来のダイアモンド膜は、その硬さを利用して研磨材に用いられている。UNCDは、もちろん従来のものより硬いが、しかもその表面はスムースである。そのため、高硬度・低摩擦コーティング材料や医療用品インプラントとして利用出来る。また、結晶粒と結晶粒との間に分子が付着すると性質が変わることからセンサーに利用されている。

アルゴンヌ研究所は、すでにAdvanced Diamond Technologies社を設立し、その技術をトランスファーしている。センサーやウエファーなどの製品が発売されている。

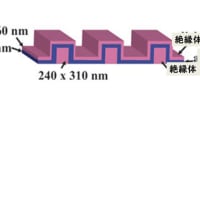

ダイアモンドナノワイヤーは、UNCDにリソグラフィ(10/24,11/3参照)を施し(通常は電子ビームなどを照射する)切断して作成された。その大きさは、30x40ナノメーターで、差し当たってはセンサーとしての利用が検討されている。

最新の画像[もっと見る]

-

海水の淡水化 I

10年前

海水の淡水化 I

10年前

-

持続可能な開発と ナノテクノロジー

10年前

持続可能な開発と ナノテクノロジー

10年前

-

再び"透明マント"

13年前

再び"透明マント"

13年前

-

原子炉専門家よ 反省・奮起を: 日本の原子力産業が衰退する

13年前

原子炉専門家よ 反省・奮起を: 日本の原子力産業が衰退する

13年前

-

Janusナノ粒子の効用:光触媒作用の効率化

13年前

Janusナノ粒子の効用:光触媒作用の効率化

13年前

-

太陽光発電その後

13年前

太陽光発電その後

13年前

-

新しいタイプのナノモーター

13年前

新しいタイプのナノモーター

13年前

-

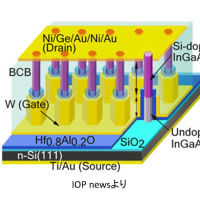

北大グループが次世代トランジスタへの第一歩を

13年前

北大グループが次世代トランジスタへの第一歩を

13年前

-

電流測定の画期的進歩: 電子1個ずつの測定が可能に

13年前

電流測定の画期的進歩: 電子1個ずつの測定が可能に

13年前

-

大容量電気エネルギーストレージへの新しい道

13年前

大容量電気エネルギーストレージへの新しい道

13年前

ナノベアリングを応用したトライボシステムをそこで開発するようです。