この間からシロバナサクラタデの葉に止まっている小さなハムシが気になっていました。それで、採集して今回調べてみました。

対象とするのはこんなハムシです。

写真の個体は8月23日に採集して冷凍庫に入れておきました。解凍して、実体顕微鏡で撮影したのがこの写真です。体長は2.0 mm。かなり小さなハムシです。後腿節が太いので、ノミハムシ亜科(現在はヒゲナガハムシ亜科)であることは確かです。そこで、木元新作、滝沢春雄、「日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説」、東海大学出版会 (1994)に載っているノミハムシ亜科の検索表を使って属を調べてみました。

①触角は10節、または11節

②触角は11節

③前肢基節窩は後方に閉じる

④中・後肢脛節末端は深くえぐられる ヒサゴトビハムシ属 Chaetocnema

属の検索は比較的に簡単で、この4項目により、ヒサゴトビハムシ属になることが分かりました。その検索過程を写真で見ていこうと思います。

①と②はこの写真で確かめられます。確かに触角は11節です。

③は前肢基節窩に関するものですが、黄矢印で示すように後方は閉じています。ハムシによってはこの矢印の部分がないものがあって、それが「後方が開いている」ということになります。

④はこの2枚の写真で見てみます。中・後肢の脛節末端部分は深くえぐられています。これでヒサゴトビハムシ属 Chaetocnemaになりました。

次は種の検索です。種の検索には次の論文に載っている検索表を用いました。実は、ここでだいぶ迷ってしまい、一時は迷宮入りになりそうでした。

S. Kimoto, "The Chrysomelidae of Japan and the Ryukyu Islands. VIII Subfamily Alticinae I", J. Fac. Agri., Kyushu Univ. 13, 401 (1965).

翻訳があっているかどうか分かりませんが、書いてみると次のようになります。

⑤頭頂は点刻されないか、数個の点刻があるのみ;触角間はなめらかで明瞭に隆起するか、縦隆起線を装う Subgenus Tlanoma

⑥前胸背板には基縁に平行で横向きの深い点刻列はない

⑦背面は完全に銅色か黒青色

⑧a 翅鞘の点刻列の間の間室には丸い点刻を装う;背面は銅色

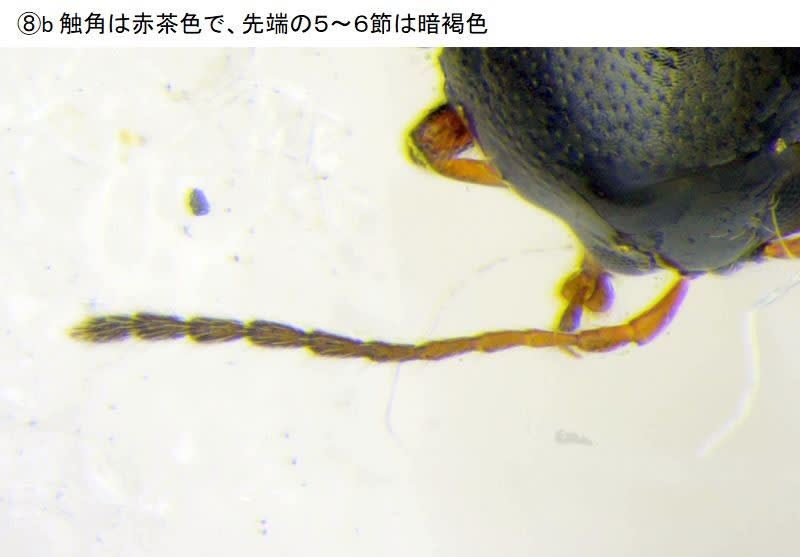

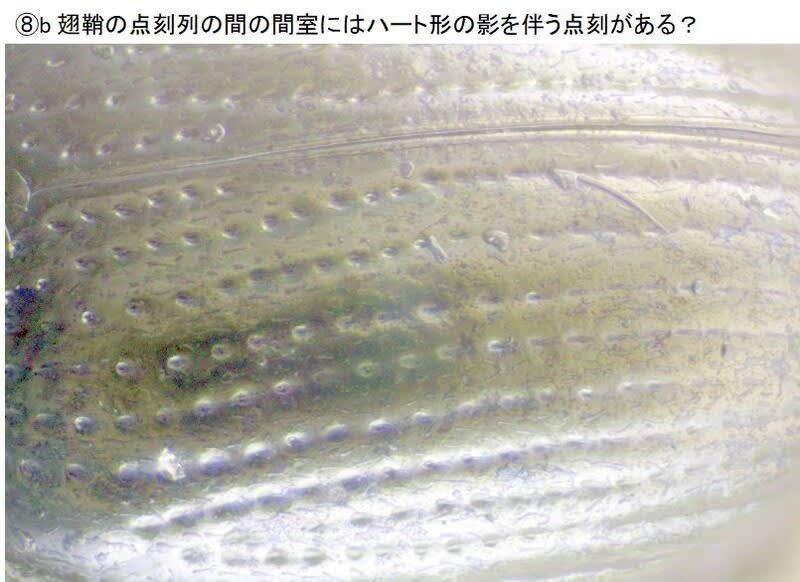

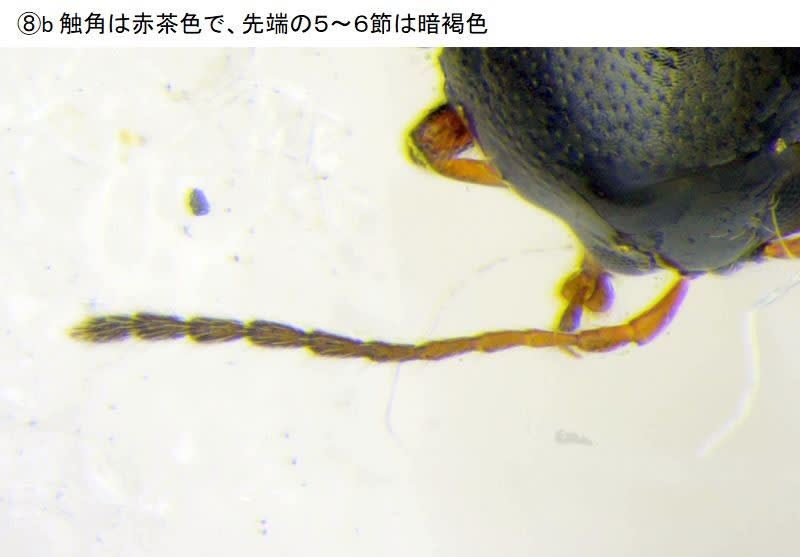

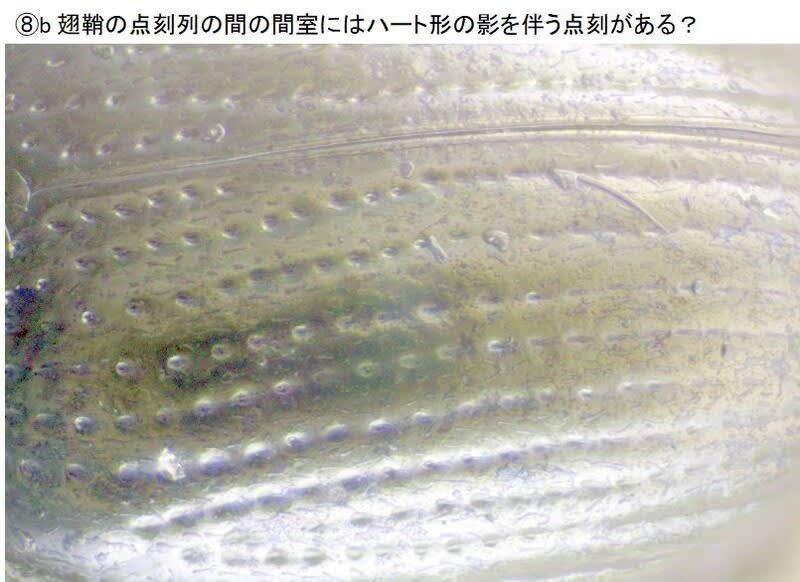

⑧b 翅鞘の点刻列の間の間室にはハート形の影を伴う点刻がある;背面は黒青色;触角は赤茶色で、先端の5~6節は暗褐色;脚は赤褐色で、前側2対の腿節は暗褐色で、後1対の腿節は黒味がかる;体長1.8~2.0 mm granulosa

⑤~⑦は良かったのですが、⑧で迷ってしまいました。いろいろと調べた挙句、⑧bを選ぶことになり、結局、granulosaになりました。この種は「原色日本甲虫図鑑IV」によるとクサイチゴトビハムシになっています。ただ、「新訂原色昆虫大図鑑II」によると、タデヒサゴトビハムシになっています。この辺のことはまた後で書きます。とりあえず、⑤~⑧bを調べていきます。

⑤の頭頂に点刻のないことと、触角間に縦隆起があることはこの写真で分かります。

この写真から⑥の前胸背板基縁近くに横の点刻列がないことが分かります。

ここからは種の特定です。背面の色は黒青色でOKです。体長も範囲に入っています。

触角の色もその通りだと思われます。

さらに、肢の腿節の色もたぶん、この通りなのでしょう。

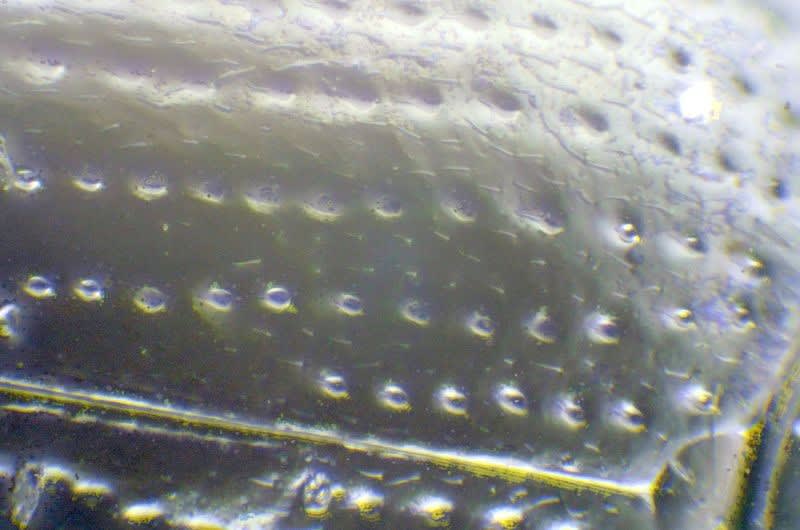

そして、問題は「翅鞘の点刻列の間の間室にはハート形の影を伴う点刻がある」という一項目です。どう見ても点刻列の間には点刻がありません。

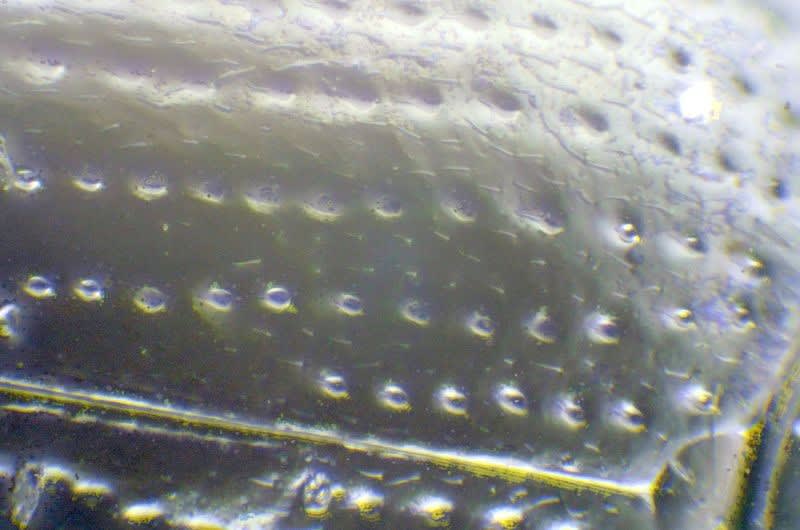

さらに拡大してみたのですが、やはり間室にはハート形の点刻などありません。ここで躓いてしまいました。さらに、追い打ちをかけるように、上記の論文には食草がクサイチゴとなっています。また、A. S. Konstantinov, "Revision of the Palearctic Chaetocnema species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini)", Pensoft, Sofia-Moscow (2011)にはこの種が載っているのですが、食草についてはクサイチゴとカジイチゴになっていて、タデ類についてはまったく書かれていません。ところが、「原色日本甲虫図鑑IV」には、この種の図版は出ていないのですが、食草はイヌタデなどとなっています。まったくよく分かりません。

悶々としていたら、ネットで今坂正一氏のHPにこの種について載っているのを見つけました。それによると、タデ類に普遍的で、本州〜九州の本属で最も普通の種類と思われると書かれていました。これで意を強くしました。さらに、「新訂原色昆虫大図鑑II」には、タデヒサゴトビハムシという和名になっていて、「上翅は強い点刻列を具え、間室に点刻を認めがたい。」となっていて、さらに、食草はタデ類になっていました。これでたぶん、決まりです。今回、シロバナサクラタデでたくさん見られた小型のハムシはたぶん、このタデヒサゴトビハムシ(クサイチゴトビハムシ)でよいのでしょう。タデという名がついている和名の方がよいなと思います。たぶん、食草がクサイチゴで、間室にハート形の点刻のある種は別にいるのかもしれません。

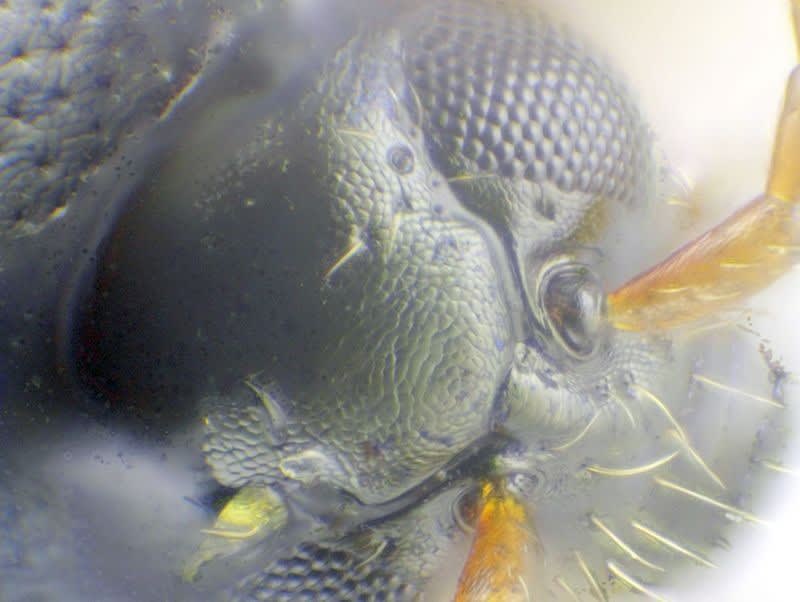

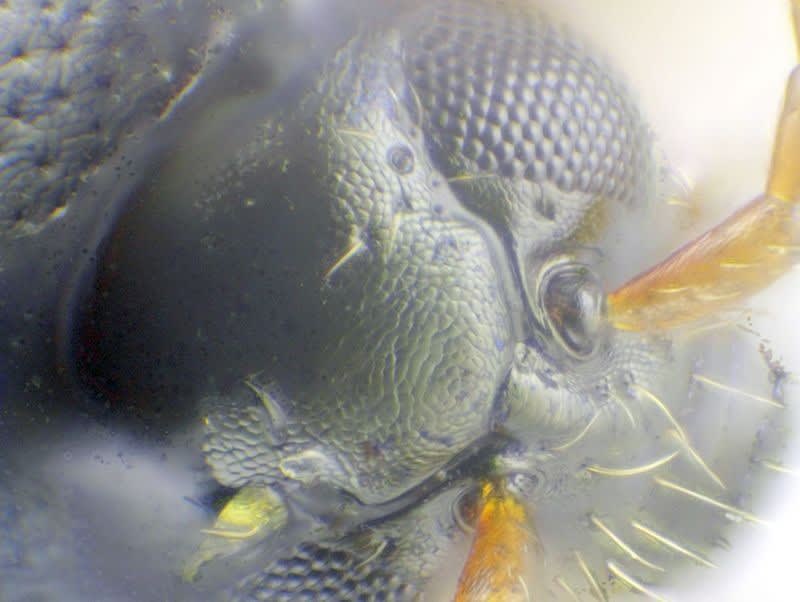

ついでに撮った写真も載せておきます。

共に頭部の写真です。

対象とするのはこんなハムシです。

写真の個体は8月23日に採集して冷凍庫に入れておきました。解凍して、実体顕微鏡で撮影したのがこの写真です。体長は2.0 mm。かなり小さなハムシです。後腿節が太いので、ノミハムシ亜科(現在はヒゲナガハムシ亜科)であることは確かです。そこで、木元新作、滝沢春雄、「日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説」、東海大学出版会 (1994)に載っているノミハムシ亜科の検索表を使って属を調べてみました。

①触角は10節、または11節

②触角は11節

③前肢基節窩は後方に閉じる

④中・後肢脛節末端は深くえぐられる ヒサゴトビハムシ属 Chaetocnema

属の検索は比較的に簡単で、この4項目により、ヒサゴトビハムシ属になることが分かりました。その検索過程を写真で見ていこうと思います。

①と②はこの写真で確かめられます。確かに触角は11節です。

③は前肢基節窩に関するものですが、黄矢印で示すように後方は閉じています。ハムシによってはこの矢印の部分がないものがあって、それが「後方が開いている」ということになります。

④はこの2枚の写真で見てみます。中・後肢の脛節末端部分は深くえぐられています。これでヒサゴトビハムシ属 Chaetocnemaになりました。

次は種の検索です。種の検索には次の論文に載っている検索表を用いました。実は、ここでだいぶ迷ってしまい、一時は迷宮入りになりそうでした。

S. Kimoto, "The Chrysomelidae of Japan and the Ryukyu Islands. VIII Subfamily Alticinae I", J. Fac. Agri., Kyushu Univ. 13, 401 (1965).

翻訳があっているかどうか分かりませんが、書いてみると次のようになります。

⑤頭頂は点刻されないか、数個の点刻があるのみ;触角間はなめらかで明瞭に隆起するか、縦隆起線を装う Subgenus Tlanoma

⑥前胸背板には基縁に平行で横向きの深い点刻列はない

⑦背面は完全に銅色か黒青色

⑧a 翅鞘の点刻列の間の間室には丸い点刻を装う;背面は銅色

⑧b 翅鞘の点刻列の間の間室にはハート形の影を伴う点刻がある;背面は黒青色;触角は赤茶色で、先端の5~6節は暗褐色;脚は赤褐色で、前側2対の腿節は暗褐色で、後1対の腿節は黒味がかる;体長1.8~2.0 mm granulosa

⑤~⑦は良かったのですが、⑧で迷ってしまいました。いろいろと調べた挙句、⑧bを選ぶことになり、結局、granulosaになりました。この種は「原色日本甲虫図鑑IV」によるとクサイチゴトビハムシになっています。ただ、「新訂原色昆虫大図鑑II」によると、タデヒサゴトビハムシになっています。この辺のことはまた後で書きます。とりあえず、⑤~⑧bを調べていきます。

⑤の頭頂に点刻のないことと、触角間に縦隆起があることはこの写真で分かります。

この写真から⑥の前胸背板基縁近くに横の点刻列がないことが分かります。

ここからは種の特定です。背面の色は黒青色でOKです。体長も範囲に入っています。

触角の色もその通りだと思われます。

さらに、肢の腿節の色もたぶん、この通りなのでしょう。

そして、問題は「翅鞘の点刻列の間の間室にはハート形の影を伴う点刻がある」という一項目です。どう見ても点刻列の間には点刻がありません。

さらに拡大してみたのですが、やはり間室にはハート形の点刻などありません。ここで躓いてしまいました。さらに、追い打ちをかけるように、上記の論文には食草がクサイチゴとなっています。また、A. S. Konstantinov, "Revision of the Palearctic Chaetocnema species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini)", Pensoft, Sofia-Moscow (2011)にはこの種が載っているのですが、食草についてはクサイチゴとカジイチゴになっていて、タデ類についてはまったく書かれていません。ところが、「原色日本甲虫図鑑IV」には、この種の図版は出ていないのですが、食草はイヌタデなどとなっています。まったくよく分かりません。

悶々としていたら、ネットで今坂正一氏のHPにこの種について載っているのを見つけました。それによると、タデ類に普遍的で、本州〜九州の本属で最も普通の種類と思われると書かれていました。これで意を強くしました。さらに、「新訂原色昆虫大図鑑II」には、タデヒサゴトビハムシという和名になっていて、「上翅は強い点刻列を具え、間室に点刻を認めがたい。」となっていて、さらに、食草はタデ類になっていました。これでたぶん、決まりです。今回、シロバナサクラタデでたくさん見られた小型のハムシはたぶん、このタデヒサゴトビハムシ(クサイチゴトビハムシ)でよいのでしょう。タデという名がついている和名の方がよいなと思います。たぶん、食草がクサイチゴで、間室にハート形の点刻のある種は別にいるのかもしれません。

ついでに撮った写真も載せておきます。

共に頭部の写真です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます