実はこれ員弁組伝道研究会の続きなのです。5月23日午後帰路についたが、「越中五箇山の赤尾の道宗さんのお寺である行徳寺さんを見たい」との無理難題。結局、北陸東海道を横目に国道156号線。行徳寺さんは別途報告として、上記のテーマにて投稿。

浄土真宗本願寺派の古き寺院は、最初から○○寺して建立されたのではありません。普通は、道場から出発。自坊もそうです。明源寺として本願寺から公認されたのは江戸初期の1648年。これを寺号下付と呼びます。では、それ以前はというと道場でした。明源道場と称しました。自坊には、蓮如上人(本願寺第8代)の六字名号、実如上人(本願寺第9代)の十字名号・阿弥陀如来像、証如上人(本願寺第10代)の阿弥陀如来像・巻子本ご文章と多数法物として伝来しているのですが、文献資料として確実に特定できるのは天文6年(1537年)の阿弥陀如来像となります。裏書が存在しているのです。

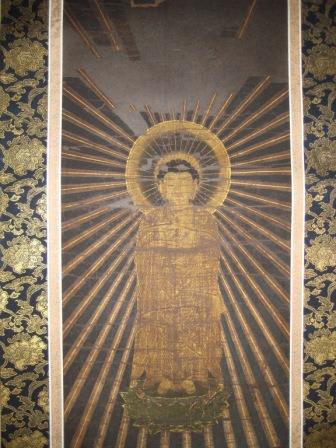

写真・・本願寺第10代証如上人下付の阿弥陀如来像。

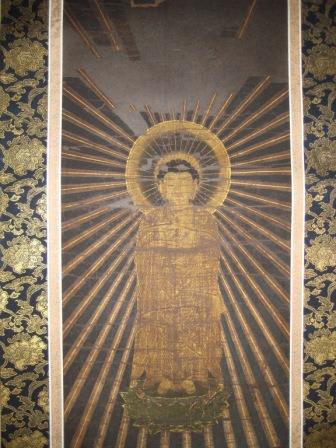

写真・・裏書 天文6年(1537年)7月下付とあり、願い主は教尊とある。明源寺第2世に位置づけれる人物。

では、この道場であった時代はどうなのであろうか?それを知る手がかりが飛騨白川郷は鳩谷にある。飛騨真宗は嘉念房(かねんぼう)という人物により始められた。この嘉念房の遺跡が復元されているのである。

この事を思い出して、嘉念房の遺跡、つまりは復元された道場に案内した。(よくぞ思い出した・・・この事を強調。理由は、私自身が一度訪問した限りなのです。)

写真・・合掌造りを彷彿させる嘉念房の道場(復元)。萱(かや)で葺かれている。

続く・・・・・

浄土真宗本願寺派の古き寺院は、最初から○○寺して建立されたのではありません。普通は、道場から出発。自坊もそうです。明源寺として本願寺から公認されたのは江戸初期の1648年。これを寺号下付と呼びます。では、それ以前はというと道場でした。明源道場と称しました。自坊には、蓮如上人(本願寺第8代)の六字名号、実如上人(本願寺第9代)の十字名号・阿弥陀如来像、証如上人(本願寺第10代)の阿弥陀如来像・巻子本ご文章と多数法物として伝来しているのですが、文献資料として確実に特定できるのは天文6年(1537年)の阿弥陀如来像となります。裏書が存在しているのです。

写真・・本願寺第10代証如上人下付の阿弥陀如来像。

写真・・裏書 天文6年(1537年)7月下付とあり、願い主は教尊とある。明源寺第2世に位置づけれる人物。

では、この道場であった時代はどうなのであろうか?それを知る手がかりが飛騨白川郷は鳩谷にある。飛騨真宗は嘉念房(かねんぼう)という人物により始められた。この嘉念房の遺跡が復元されているのである。

この事を思い出して、嘉念房の遺跡、つまりは復元された道場に案内した。(よくぞ思い出した・・・この事を強調。理由は、私自身が一度訪問した限りなのです。)

写真・・合掌造りを彷彿させる嘉念房の道場(復元)。萱(かや)で葺かれている。

続く・・・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます