【罪なきもの…】

10/3「産経抄」は映画「ミンボーの女」とヤクザ襲撃事件との話題を取り上げていた。毎日「余録」は「君の言うことには反対だ。だが君がそれを言う権利は死をかけて守る」という有名な格言の起源を取り上げていた。私はトマス・ペインの言葉かと思っていたが、「余録」氏は20世紀の贋作だという。

http://mainichi.jp/opinion/news/m20141003k0000m070141000c.html

「Yahoo知恵袋」に出典が載っていた。

<C・シファキス著「詐欺とペテンの大百科」(青土社, 2001)は、 この引用句は1906年にE・B・ホールが書き出版した「ボルテールの 友人たち」という本に登場したが、 後に著者は「自分のことは自分で考え、他人にもそうする権利を与えよ」という言葉を勝手に言い換えてしまったのだと、 この言葉がでっち上げだったと告白している。 だが、世界中で流通しているこの「ボルテールの名言」は、 その来歴のいかがわしさにもかかわらず、 ボルテールの思想、人格、主張を短く完璧に言い表していることで、今日なお貴重である。>とあった。

シファキスの本は知らないが、ボルテール『哲学書簡』、『哲学辞典』を開いてみたが、このフランス啓蒙思想家は「意志の自由」、「出版の自由」については触れているが、該当する文章がない。少し後の英国経験主義哲学者J.S.ミル『自由論』の中に同趣旨の文章があった。

<われわれの意見に反論し、反証する完全な自由を認めることこそが、われわれが何らかの行動をするさいに、自己の意見が正しいと仮定するのを正当化するための条件である。>(『自由論』中央公論社「世界の名著38

, 1967,p.235)

「反論の自由」の重要性について、ミルはくどいほど書いており、ホール女史はおそらくこれを言い換えて(パラフレーズして)、ボルテールの言葉を創作したのであろう。ともかく私は、50年以上前に高校「世界史」の授業で教師から教わった言葉だから、少なくとも戦後すぐに広まったものだろう。

池上彰が何かの雑誌で「新約聖書」から「汝らの中、罪なき者まず石を投げ打て」(ヨハネ伝, 8:7)を引用して、「朝日誤報」批判にまわったメディアに抑制を呼びかけていたが。

古代ユダヤ社会では妻の姦通に対する刑罰は「石投げによる死刑」であった。サドカイ派の人たちが、姦通の現場でつかまった女を連れてきて、イエスがどう裁くかをテストした。

イエスは「石投げの刑は間違いだ」とはいわず、糾弾派の予想外の文句「汝らの中罪なき者」が「最初の石を投げよ」と言ったもので、糾弾派は虚を突かれ、勢を殺がれて、一人去り二人去り、やがて誰もいなくなったのである。

「許してやれ」とイエスがいえば、「モーゼの律法に違反した」と告発されるし、「殺せ」といえば愛を説く自分の教説はウソになる。絶体絶命のピンチを、うまく切り抜ける場面である。

女は姦通という道徳的な罪をおかし、それはユダヤ律法では死刑と定められていた。死刑方法が「石投げ」であり、これは最近までアラブ社会に残っていた。

「ヨハネ福音書」におけるイエスの言葉を持ち出した池上彰は、「朝日」の罪が死刑に値いし、その処刑法が「石投げ刑」に該当すると認めた上で、「罪なき者石を投げよ」と唱えているのであろうか…。

話はちとそれるが、われわれ戦後民主主義の落とし子は「戦争中は軍の検閲があったために正しい報道ができなかった」と教わり、そう信じてきた。

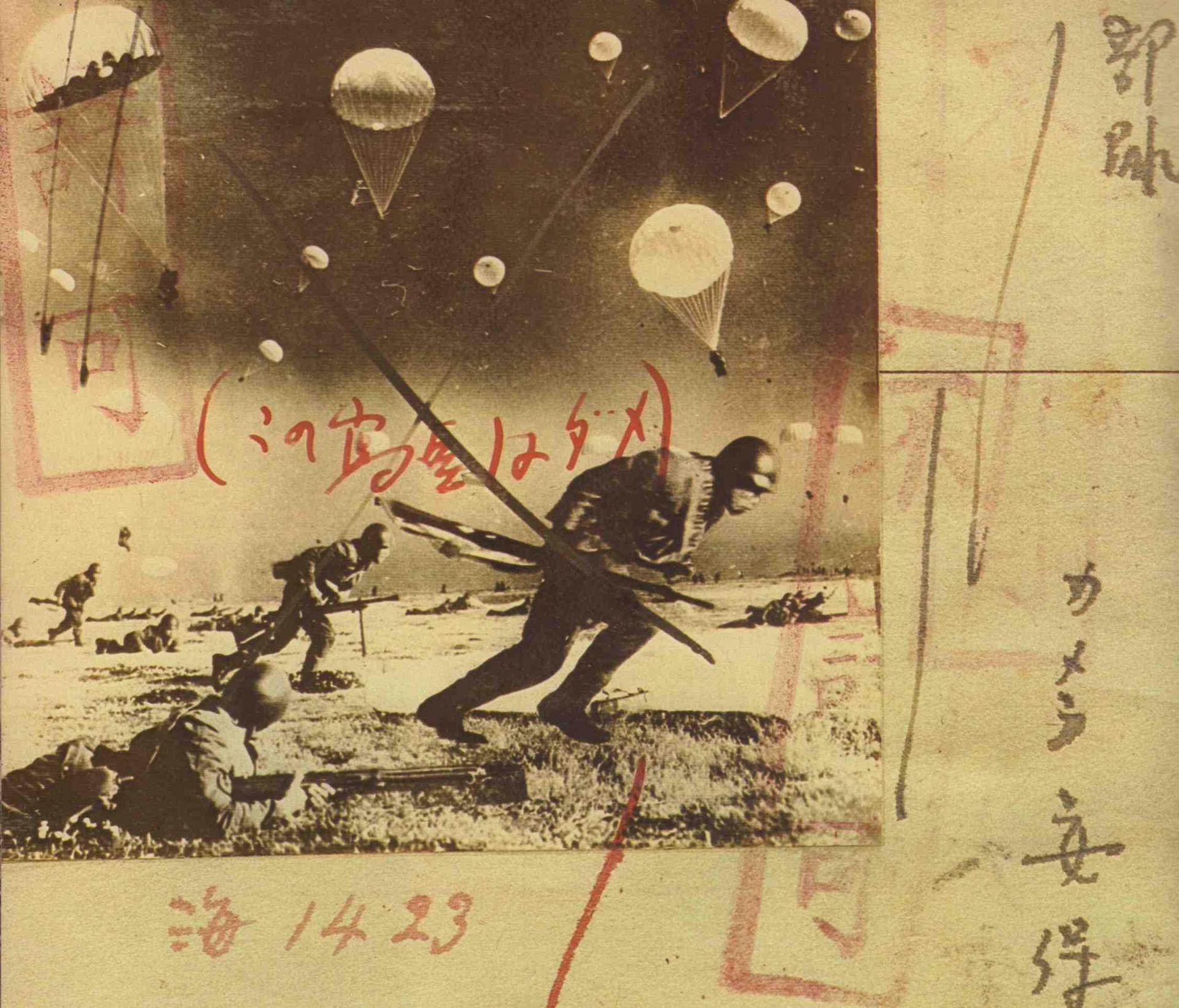

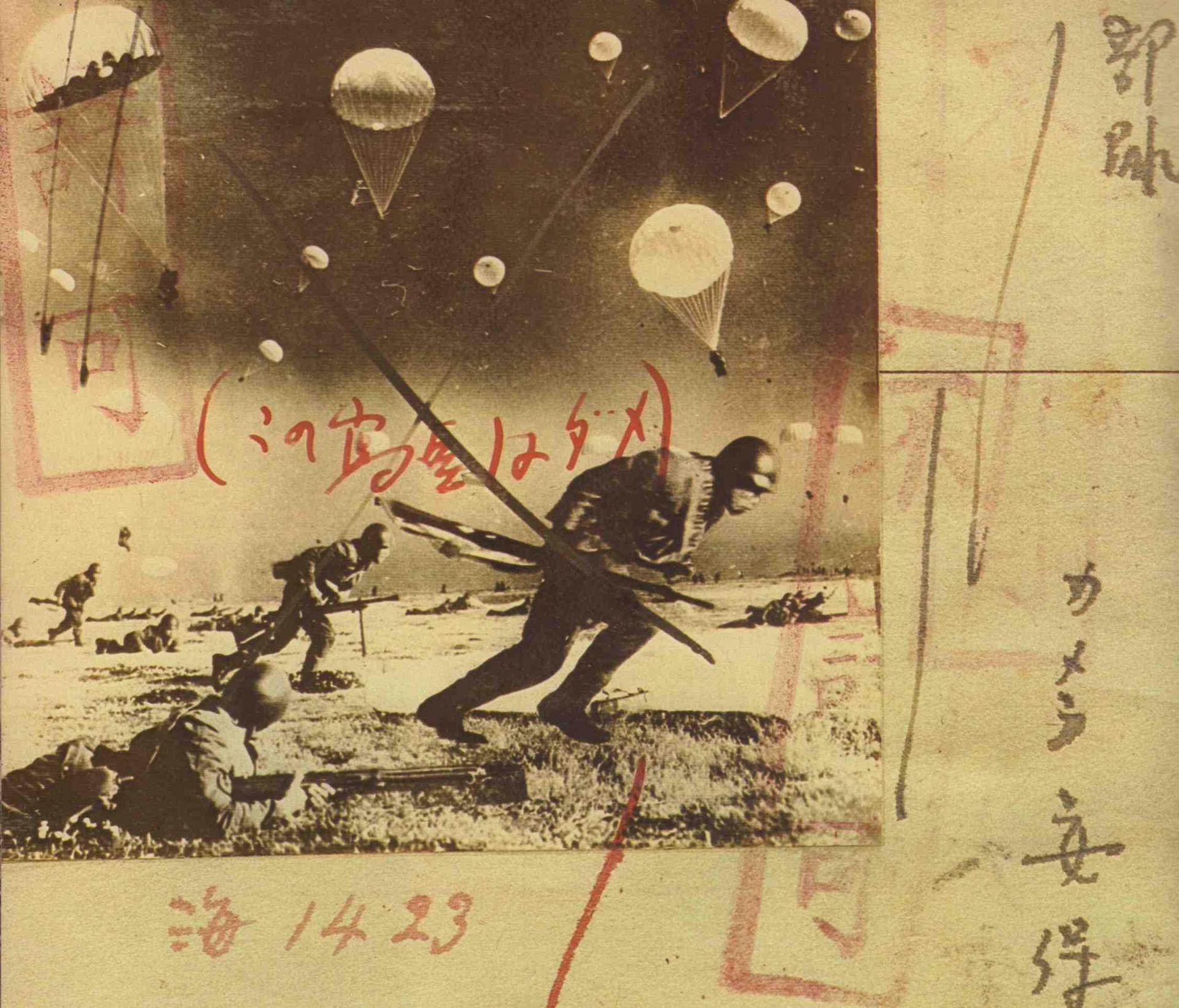

『一億人の昭和史10:不許可写真史』(毎日新聞社, 1977)をめくっていて、珍しい写真を発見した。写真部が捏造した写真を、軍が「掲載不可」にしたという。(写真1)

(写真1)

(写真1)

1942年1月に海軍落下傘部隊がパレンバン油田のあるセレベス島メナドに降下して、占領したときのもので「降下着陸 直ちに戦闘配置につく海軍落下傘部隊」というキャプションが手書きで書かれている。ところがこれは実戦写真ではなく演習中の写真で、しかも「落下傘を合成しすぎた」ために不許可になったという。

右端の兵士の頭の右にある小さな2個の落下傘は本物だが、後はすべて合成だということは、風向き、影の出方を見れば素人でもわかる。後方の兵士がピンぼけなのに、それより遠い落下傘がシャープに写るはずがない。つまり新聞社の「捏造写真」を海軍が防いだという珍しい例だ。

佐藤振寿という元毎日特派員が、同じムックに「陥落時の南京」という回想を載せている。1937年12月13日未明、南京陥落の報を聞き、すぐに南京城内に入った。報道陣では一番乗りだった。

<この時の写真は特種(とくダネ)だった。…翌日から市内を歩く。難民区ではまぎれこんだ敗残兵狩りが行われる。商店の網戸式のシャッターをこわして、盗みなどをする難民がいる。

17日、(日本軍の)入城式。原稿をとりに来た本社機にフィルムを渡す。伝聞で三千名の捕虜処分のニュースを聞いたが、目撃できなかった。>(p.84) とある。

「(東の)中山門から市内へ一直線の中山大路を行く」ともある。

ところが松岡環・編著『南京戦:元兵士102人の証言』(社会評論社、2002/8)では、都市改造後の現代の南京地図が用いられている。「中山大路」は東側が「中山東路」、西側が「漢中路」と名前を変えている。今の「中山路」は南北に走っている。これではせっかくの証言も価値がない。松岡は1947年生まれの小学校教員で「南京大虐殺60ヶ年全国連絡会」共同代表という肩書きをもつ。

「南京大虐殺」は揚子江に面した西の「下関」付近で行われたとされている。新聞記者の佐藤はなぜそこまで行ってみなかったのか、不思議だ。行っていたら「20万人の大虐殺」の有無を確認できたのに。

未現像のフィルムを本社に送ったのに、捕虜集合写真に写真部が加えた説明は「難民区にまぎれ逃亡を企てた約五〜六千名の正規兵」となっている。当の特派員の説明と食い違う。しかも「捕虜の最後はどうなったか不明」と全員が虐殺されたような書き方をしている。写真に写っている捕虜の数を数えてみると200人もいない。

この中にはルーペでよく見ると、髪が長髪で七三にきれいにわけ背広を着た、市民とわかる青年も混じっている。だが、広場のサイズから見て、画面外にいる男たちすべてをあわせても1,000人にはならないだろう。どうしてこの写真が不許可になったのか。写真説明が佐藤のいう伝聞の「最終処分数三千名」から、「逃亡を企てた約五〜六千名の正規兵」となぜ水増しされたのか不明だ。

佐藤元特派員の証言を読むと「軍が戦果を誇張する」のがあったことは間違いないが、当時の新聞社にも「戦果を過大に評価する」という傾向があったとしか思えない。これも「倍々ゲーム」だろう。

本田勝一『中国の旅』(朝日新聞社, 1982/3)が「南京大虐殺三十万人」説をひろく流布させた。しかし毎日の『一億人の昭和史10』(1977)には、<「掃討隊が連行する4人の便衣捕虜」という写真の説明に、「南京大虐殺はこの後に始まったという。『30万人はオーバーだ。せいぜい2〜3万人だ』と語る人もいる。ともあれ関係写真は一切不許可>(p.82) と書かれている。これは本勝より前に「30万人説」が日本にあったことを示している。

秦郁彦は板倉由明の研究結果である「南京で死んだ人の数は一般人1.5万人、兵士3.2〜3.5万人で、計約5万人。うち日本軍による不法殺害は兵士0.8万、一般人0.5万の合計1.3万人」という数値を紹介した上で、独自な調査から「兵士と一般人を合わせて南京における殺害数は3.8〜4.2万人」としている。(秦郁彦『南京事件:<虐殺>の構造』, 中公新書, 1986/2)

もちろん30万人が約4万人に減ったからといって、日本軍の罪が軽くなるわけではない。しかし、間違った数字の横行を許してはならないだろう。それは「広島・長崎」の原爆死者数についても同様である。

朝日が「毎日も同じ誤報をした」と言い訳していたが、それも一理あるなと思う。

確かに『一億人の昭和史10』にはこういう記事がある。

<従軍慰安婦が初めて生まれたのは昭和13年1月13日か14日とされている。第一号慰安所の場所が上海の柳家宅(ようかたく)だったことだけははっきりしている。

…彼女ら(慰安婦)の大半が朝鮮から強制的につれて来られた女性であったことが知られるようになったのは、戦後20年たってからである。戦争中の検閲のおかげである。

…従軍慰安婦は兵隊40名につき1名の割で配属され、総数は8万余名だった。>(p.62-63)

これは千田夏光説を無批判に受け入れたもので、「毎日」も責任は重い。「検閲のおかげ」とは何ごとだ。戦争はわずか4年間。以後検閲はなくなった。なぜ戦後30年間も沈黙していたのか?

が、メディアはどこも同じようなものか、という気もする。

10/3「産経抄」は映画「ミンボーの女」とヤクザ襲撃事件との話題を取り上げていた。毎日「余録」は「君の言うことには反対だ。だが君がそれを言う権利は死をかけて守る」という有名な格言の起源を取り上げていた。私はトマス・ペインの言葉かと思っていたが、「余録」氏は20世紀の贋作だという。

http://mainichi.jp/opinion/news/m20141003k0000m070141000c.html

「Yahoo知恵袋」に出典が載っていた。

<C・シファキス著「詐欺とペテンの大百科」(青土社, 2001)は、 この引用句は1906年にE・B・ホールが書き出版した「ボルテールの 友人たち」という本に登場したが、 後に著者は「自分のことは自分で考え、他人にもそうする権利を与えよ」という言葉を勝手に言い換えてしまったのだと、 この言葉がでっち上げだったと告白している。 だが、世界中で流通しているこの「ボルテールの名言」は、 その来歴のいかがわしさにもかかわらず、 ボルテールの思想、人格、主張を短く完璧に言い表していることで、今日なお貴重である。>とあった。

シファキスの本は知らないが、ボルテール『哲学書簡』、『哲学辞典』を開いてみたが、このフランス啓蒙思想家は「意志の自由」、「出版の自由」については触れているが、該当する文章がない。少し後の英国経験主義哲学者J.S.ミル『自由論』の中に同趣旨の文章があった。

<われわれの意見に反論し、反証する完全な自由を認めることこそが、われわれが何らかの行動をするさいに、自己の意見が正しいと仮定するのを正当化するための条件である。>(『自由論』中央公論社「世界の名著38

, 1967,p.235)

「反論の自由」の重要性について、ミルはくどいほど書いており、ホール女史はおそらくこれを言い換えて(パラフレーズして)、ボルテールの言葉を創作したのであろう。ともかく私は、50年以上前に高校「世界史」の授業で教師から教わった言葉だから、少なくとも戦後すぐに広まったものだろう。

池上彰が何かの雑誌で「新約聖書」から「汝らの中、罪なき者まず石を投げ打て」(ヨハネ伝, 8:7)を引用して、「朝日誤報」批判にまわったメディアに抑制を呼びかけていたが。

古代ユダヤ社会では妻の姦通に対する刑罰は「石投げによる死刑」であった。サドカイ派の人たちが、姦通の現場でつかまった女を連れてきて、イエスがどう裁くかをテストした。

イエスは「石投げの刑は間違いだ」とはいわず、糾弾派の予想外の文句「汝らの中罪なき者」が「最初の石を投げよ」と言ったもので、糾弾派は虚を突かれ、勢を殺がれて、一人去り二人去り、やがて誰もいなくなったのである。

「許してやれ」とイエスがいえば、「モーゼの律法に違反した」と告発されるし、「殺せ」といえば愛を説く自分の教説はウソになる。絶体絶命のピンチを、うまく切り抜ける場面である。

女は姦通という道徳的な罪をおかし、それはユダヤ律法では死刑と定められていた。死刑方法が「石投げ」であり、これは最近までアラブ社会に残っていた。

「ヨハネ福音書」におけるイエスの言葉を持ち出した池上彰は、「朝日」の罪が死刑に値いし、その処刑法が「石投げ刑」に該当すると認めた上で、「罪なき者石を投げよ」と唱えているのであろうか…。

話はちとそれるが、われわれ戦後民主主義の落とし子は「戦争中は軍の検閲があったために正しい報道ができなかった」と教わり、そう信じてきた。

『一億人の昭和史10:不許可写真史』(毎日新聞社, 1977)をめくっていて、珍しい写真を発見した。写真部が捏造した写真を、軍が「掲載不可」にしたという。(写真1)

(写真1)

(写真1)1942年1月に海軍落下傘部隊がパレンバン油田のあるセレベス島メナドに降下して、占領したときのもので「降下着陸 直ちに戦闘配置につく海軍落下傘部隊」というキャプションが手書きで書かれている。ところがこれは実戦写真ではなく演習中の写真で、しかも「落下傘を合成しすぎた」ために不許可になったという。

右端の兵士の頭の右にある小さな2個の落下傘は本物だが、後はすべて合成だということは、風向き、影の出方を見れば素人でもわかる。後方の兵士がピンぼけなのに、それより遠い落下傘がシャープに写るはずがない。つまり新聞社の「捏造写真」を海軍が防いだという珍しい例だ。

佐藤振寿という元毎日特派員が、同じムックに「陥落時の南京」という回想を載せている。1937年12月13日未明、南京陥落の報を聞き、すぐに南京城内に入った。報道陣では一番乗りだった。

<この時の写真は特種(とくダネ)だった。…翌日から市内を歩く。難民区ではまぎれこんだ敗残兵狩りが行われる。商店の網戸式のシャッターをこわして、盗みなどをする難民がいる。

17日、(日本軍の)入城式。原稿をとりに来た本社機にフィルムを渡す。伝聞で三千名の捕虜処分のニュースを聞いたが、目撃できなかった。>(p.84) とある。

「(東の)中山門から市内へ一直線の中山大路を行く」ともある。

ところが松岡環・編著『南京戦:元兵士102人の証言』(社会評論社、2002/8)では、都市改造後の現代の南京地図が用いられている。「中山大路」は東側が「中山東路」、西側が「漢中路」と名前を変えている。今の「中山路」は南北に走っている。これではせっかくの証言も価値がない。松岡は1947年生まれの小学校教員で「南京大虐殺60ヶ年全国連絡会」共同代表という肩書きをもつ。

「南京大虐殺」は揚子江に面した西の「下関」付近で行われたとされている。新聞記者の佐藤はなぜそこまで行ってみなかったのか、不思議だ。行っていたら「20万人の大虐殺」の有無を確認できたのに。

未現像のフィルムを本社に送ったのに、捕虜集合写真に写真部が加えた説明は「難民区にまぎれ逃亡を企てた約五〜六千名の正規兵」となっている。当の特派員の説明と食い違う。しかも「捕虜の最後はどうなったか不明」と全員が虐殺されたような書き方をしている。写真に写っている捕虜の数を数えてみると200人もいない。

この中にはルーペでよく見ると、髪が長髪で七三にきれいにわけ背広を着た、市民とわかる青年も混じっている。だが、広場のサイズから見て、画面外にいる男たちすべてをあわせても1,000人にはならないだろう。どうしてこの写真が不許可になったのか。写真説明が佐藤のいう伝聞の「最終処分数三千名」から、「逃亡を企てた約五〜六千名の正規兵」となぜ水増しされたのか不明だ。

佐藤元特派員の証言を読むと「軍が戦果を誇張する」のがあったことは間違いないが、当時の新聞社にも「戦果を過大に評価する」という傾向があったとしか思えない。これも「倍々ゲーム」だろう。

本田勝一『中国の旅』(朝日新聞社, 1982/3)が「南京大虐殺三十万人」説をひろく流布させた。しかし毎日の『一億人の昭和史10』(1977)には、<「掃討隊が連行する4人の便衣捕虜」という写真の説明に、「南京大虐殺はこの後に始まったという。『30万人はオーバーだ。せいぜい2〜3万人だ』と語る人もいる。ともあれ関係写真は一切不許可>(p.82) と書かれている。これは本勝より前に「30万人説」が日本にあったことを示している。

秦郁彦は板倉由明の研究結果である「南京で死んだ人の数は一般人1.5万人、兵士3.2〜3.5万人で、計約5万人。うち日本軍による不法殺害は兵士0.8万、一般人0.5万の合計1.3万人」という数値を紹介した上で、独自な調査から「兵士と一般人を合わせて南京における殺害数は3.8〜4.2万人」としている。(秦郁彦『南京事件:<虐殺>の構造』, 中公新書, 1986/2)

もちろん30万人が約4万人に減ったからといって、日本軍の罪が軽くなるわけではない。しかし、間違った数字の横行を許してはならないだろう。それは「広島・長崎」の原爆死者数についても同様である。

朝日が「毎日も同じ誤報をした」と言い訳していたが、それも一理あるなと思う。

確かに『一億人の昭和史10』にはこういう記事がある。

<従軍慰安婦が初めて生まれたのは昭和13年1月13日か14日とされている。第一号慰安所の場所が上海の柳家宅(ようかたく)だったことだけははっきりしている。

…彼女ら(慰安婦)の大半が朝鮮から強制的につれて来られた女性であったことが知られるようになったのは、戦後20年たってからである。戦争中の検閲のおかげである。

…従軍慰安婦は兵隊40名につき1名の割で配属され、総数は8万余名だった。>(p.62-63)

これは千田夏光説を無批判に受け入れたもので、「毎日」も責任は重い。「検閲のおかげ」とは何ごとだ。戦争はわずか4年間。以後検閲はなくなった。なぜ戦後30年間も沈黙していたのか?

が、メディアはどこも同じようなものか、という気もする。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます