誰でも、、、、稲村ガ崎の突端に行けば、、、

「この海が干上がり鎌倉に歩いて行けた!」 それって本当???

根底にその疑問が有るので実証しよう!! っと徒渉実験が行われた。

引き潮の時なら、、、軽装で腰ぐらいの処まで浸かり、稲村ヶ崎を回り込む事が出来る。

しかし、其処は洗濯板状態の侵食された岩場であり、次の一歩は胸までの深さになり慎重に足場を探りながら渡渉となります。

人は膝から上に水が来ると途端に行動が鈍り船から横矢の絶好な標的になる。

その上、甲冑(足軽、雑兵の胴巻きで10㎏ 刀1㎏)を着け転倒したら溺れます!

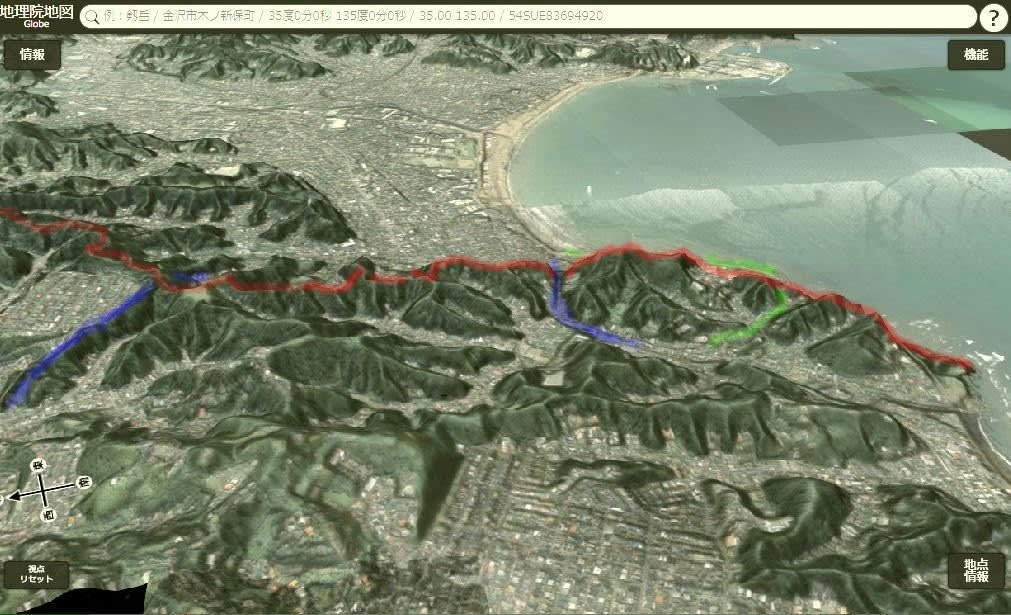

稲村ヶ崎の突端では、潮が引いても船が沖に避難する必要は無い。よって鎌倉軍は船から渡渉する新田軍を狙い横矢を射れる。

その様な観点から、、

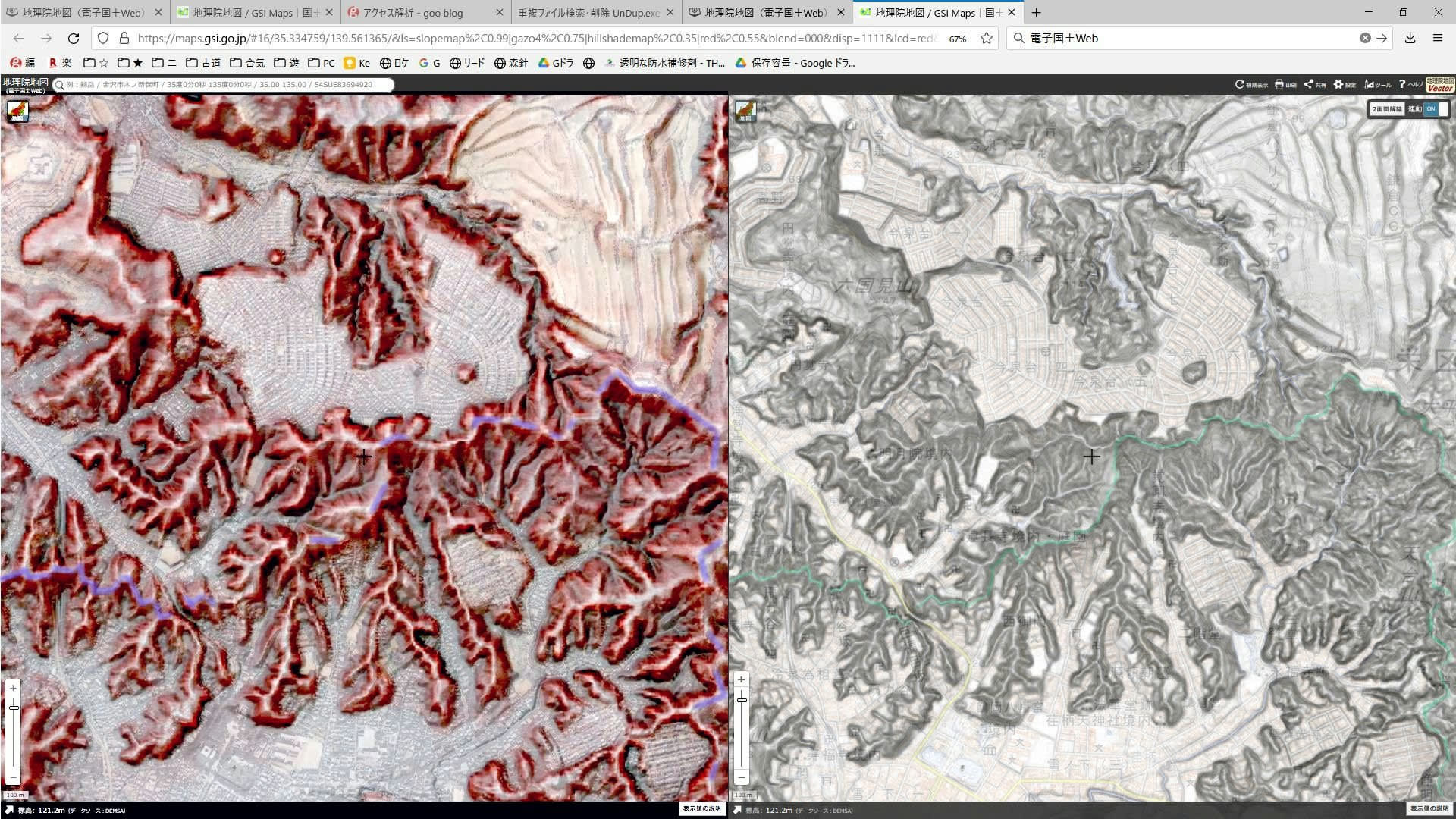

稲村ガ崎の突端を徒渉した説は机上の理論であり、実戦には役に立たず 太平記や梅松論の記述とも合わない空論と言えます。(関東大震災以前は 現在より更に1m深かった!)

問題は

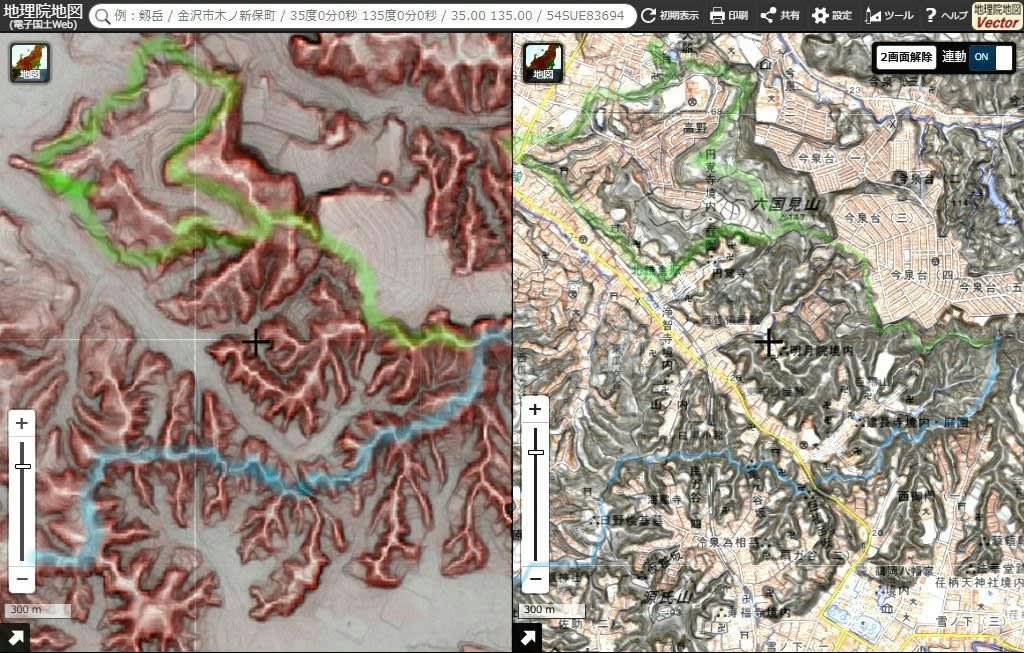

腰まで波に浸かりながら歩く干上がり方では無く、数万の兵士が由比ガ浜に向かい浮き上がった岩礁の上を歩ける干上がり方であったのです。【2010ぼ輔記 未掲載】

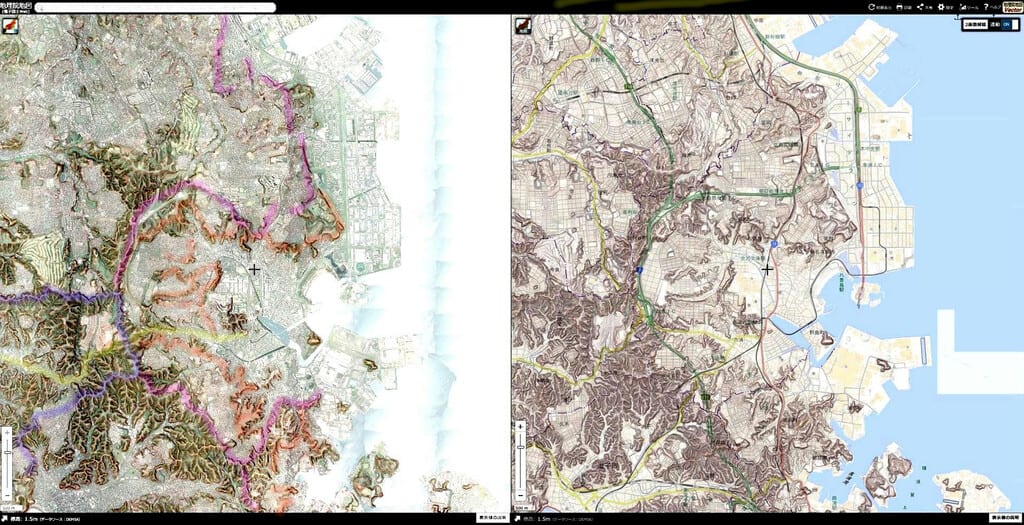

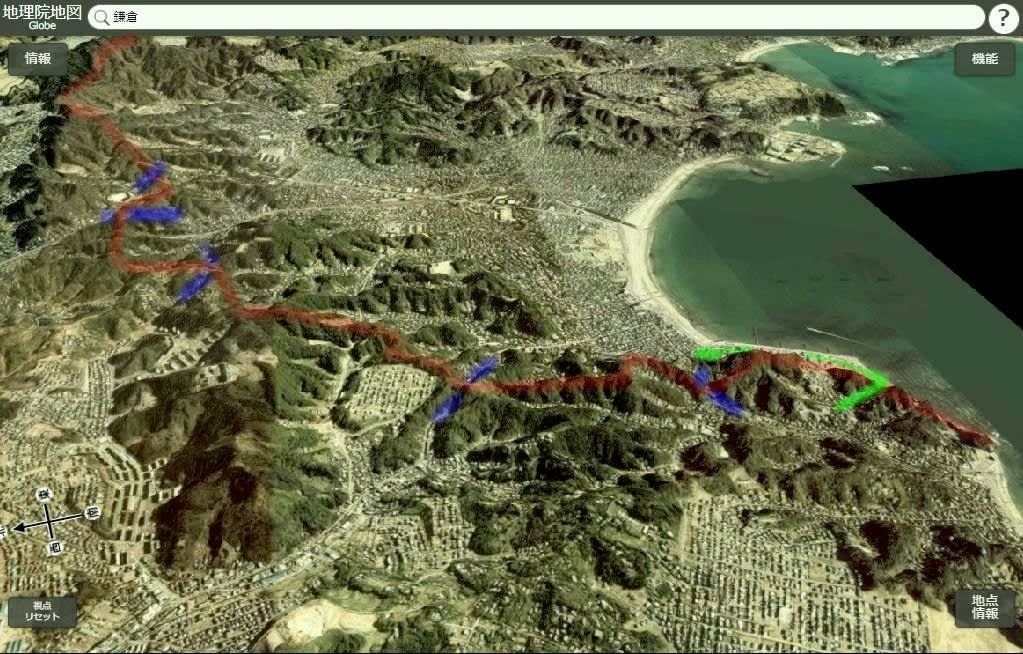

稲村崎成干潟事とは、普段海中の中の岩礁が潮が引いて海水面から浮き上がった状態を干潟と言います。『干潟』の意味を知らず、誤解したのが従来説です。干潟は由比ヶ浜より霊仙崎の前に向け 長さ1㎞(10町) 幅100mの干潟の出来る場所が在り、現在は市営プールの在る埋立地です。

攻込む場所を間違え、稲村ケ崎の突端と解釈した。これは稲村路の場所を調べなかった間違えです。

更に如何でも良い日時や時間迄、、、科学的な感違えに発展するのだが、何故に古来より月の満ち欠けで日にちが決まった太陰歴の情報を太陽暦に換算する必要が有るのか?? 専門家の視野の狭い詳細な研究は、より重大な要素を無視した誤りを犯した話です。

#####その他の 勘違い研究者の記事#######

新田軍が鎌倉へと攻め入った日を

「太平記」では 元弘三年五月二十一日

1915年に小川清彦(「古天文学」の創始者)が

潮汐の計算をすると、この日は干潮では無い。

新田義貞は干潟でなく海を渡渉と見解を出しま

した。

これに対し1993年 石井進((専門は日本中世

史。文学博士)の研究では、5月18日の午後

であり、太平記が間違いと結論をだした。

更に2009年『海洋調査』協会報No.95号

「稲村ヶ崎の干潟伝説は本当だった」山田 秋彦

にて渡渉報告が在る。

###################################

「太平記」 元弘三年五月二十一日 は西暦1333年7月3日

「梅松論」 元弘三年五月 十八日 は西暦1333年6月30日

ドチラが正しいか?!どちらも正しい!! モノの見方や考え方で左右されます。

さて、潮が大きく満ち引きするのは大潮ですが、月と太陽の位置で決まります。

大きく潮が引いたなら、それは新月か満月の日(1~2日ズレる)です。

基本は旧暦の話で、月の満ち欠けで日は決まる。更に大潮の日も、、、

新月の時は1日で、、、、15日は満月です。(一五夜は毎月満月と決まっています。)

よって大潮は1日と15日(1日2日遅れる事が有り)です。

「梅松論」5月18日と 「太平記」5月21日は大潮には無関係です。

初めから、異常な引き潮であり、新田義貞が鎌倉へ入る前に大館次郎宗氏が由比ヶ浜へ少人数で侵入出来たが、幕府軍の反撃で討ち死にした。その知らせを受けた新田義貞は、化粧坂より稲村路侵攻に切り替えた、っと太平記の記述がある。

依って、新田義貞が黄金の太刀を海に投げ込む前から潮は引いており、戦いが終わるまで潮が引いていたと梅松論には記述が在る。

太陰暦を太陽暦に変換する必要の無い科学的研究の間違えと古典の無理解による見落としです。