これまで3回に渡って「海老のニンニク蒸し」をタイ料理、中華料理、そして地中海風にと、それぞれの特色を出して作ってみたが、どの料理もニンニクを加熱することでニンニクの臭みが和らぎ、さらにニンニクの甘い旨みが効いたまろやかな味になっている。

特に前回の「海老のニンニク蒸し」地中海風では、アンチョビとニンニクの相性が良く、ニンニクが入っているとは感じられないだろう。

イタリアやスペイン等でもニンニクを使った料理は多いが、「生」のニンニクをすり下したり、スライスしてそのまま食べることはないと思う。

日本では生のニンニクをすりおろして「馬刺し」をニンニク醤油で食べたり、中国では餃子の具の中にはニンニクを入れずに、生のニンニクをそのまままかじりながら餃子を食べたりするが、イタリアやスペイン等でそんな食べ方をしたら生のニンニクの口臭がひどく、恋人同士ならば100年の恋もいっぺんで冷めてしまうだろう。

しかし、ところ変われば(国が変われば)で「韓国」では「生のニンニクの口臭」は失礼にはならないようだ。

さて、今回は、前回の「海老のニンニク蒸し」と同じように、にんにくとアンチョビとオリーブオイルを使った料理「バーニャカウダ」を作るが、最近では日本のイタリア料理店でもメニューの前菜によく見かけるのでこの料理が好きな人も多いのではないかと思う。

イタリア料理というと、どうしてもパスタ、スパゲッティー、ピザというイメージが強いが、イタリアにはそれぞれの地方に郷土料理があり、この「バーニャカウダ」(Bagna càuda)も北イタリアのピエモンテ州を代表する郷土料理で、特にワインの原料となるブドウの収穫時には、その収穫をお祝いするイベントとして「バーニャカウダ祭り」があちこちの村で開催されている。

その「バーニャカウダ祭り」のメインとなる料理が、ニンニクとアンチョビとオリーブオイルで作った温かいソースで、とれたてれたての野菜を食べる「バーニャカウダ」という料理だ。

この料理の「バーニャカウダ」という名前の意味だが、ピエモンテ語(イタリア語の方言)で「バーニャ」はソース、「カウダ」は温かいという意味なので「温かなソース」という意味なのだが、日本でこの料理を紹介している本を見ると「温かい風呂」と訳されていることが多いがこれは誤訳だと思う。

まず、温かいというイタリア語はカルド(È caldo)だが、ピエモンテ語では「カウダ」となり、これはどちらも「温かい」という意味だ。

問題なのは「バーニャ」の方で、スペイン語ではトイレのことをバーニョ(elban~o)と言うが、 イタリア語でもバーニョ(il bagno)で、どちらも語尾が「o」となり定冠詞は男性形だ。

「バーニャ」と発音すると語尾が「a]なので、定冠詞が女性形になってしまい、どう考えても「風呂」とは訳せないはずだ。

もし、どうしても「風呂」と訳したいならば、Bagno con vasca (バニョ コン ヴァスカ)で、風呂桶としないと、この料理のイメージは伝わらないと思う。

また、もしこの料理を「バーニョカウダ」と言ったならば、「温かい便所」という意味になってしまい、イタリア人に笑われてしまうだろう。

つまり、この料理名は「温かな風呂」ではなく、ピエモンテ語の「温かなソース」という意味が正解だと思う。

さて、この料理を美味しく作るポイントだが、ニンニクを牛乳の中でじっくり30分程柔らかくなるまで煮て、ニンニクの臭みを十分に取ることだ。

また、ニンニクとアンチョビの割合は1:1で、加えるオリーブオイルの量はニンニクとアンチョビを混ぜたペーストと同量だが、オリーブオイルはちょっと多く入れすぎてしまったと思ったら、その分だけを後から取り除けばいいだろう。(パン等を添えて食べる場合にはオリーブオイルが多い方が美味しいと思う。)

日本のイタリア料理店では、この料理にミルクやバターを加えてまろやかな味にした物が多いが、アンチョビの旨みが消されてしまうしイタリア人ならば絶対にバターは加えないと思う。

まずは、このレシピ通りに作って食べてみて欲しい。

◆「バーニャカウダ」の作り方。

<用意する物>

写真手前の左から、お好みの野菜「パプリカ赤、黄、緑」「ヤングコーン」「アスパラ」「プティキャロット」「大根」「キャベツ」等、「ニンニク」50g、「アンチョビ」50g、写真奥の左から、「ミルク」300ml、「オリーブオイル」100ml。

写真手前の左から、お好みの野菜「パプリカ赤、黄、緑」「ヤングコーン」「アスパラ」「プティキャロット」「大根」「キャベツ」等、「ニンニク」50g、「アンチョビ」50g、写真奥の左から、「ミルク」300ml、「オリーブオイル」100ml。

<作り方>

①ニンニクを縦半分に切る。

②ニンニクの芽を取り除く。

③鍋を弱火に掛け、たっぷりのミルクを入れる。

④ニンニクを加え30分程煮る。

⑤ニンニクを茹でている間にアンチョビをみじん切りする。また、この間に野菜をカットする。

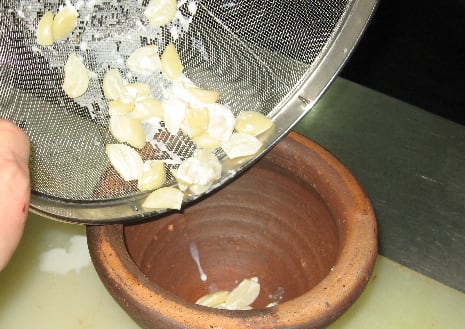

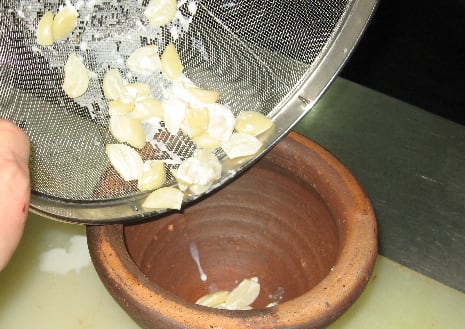

⑥ニンニクが柔らかく煮えたらニンニクをザルに上げる。

⑥ニンニクをすり鉢(クロック)に入れてる。

⑦棒を使って叩きつぶす。

⑧アンチョビも加えてさらに叩く。

⑨オリーブオイルを加えてよく混ぜる。

⑩耐熱鍋に移して温める。

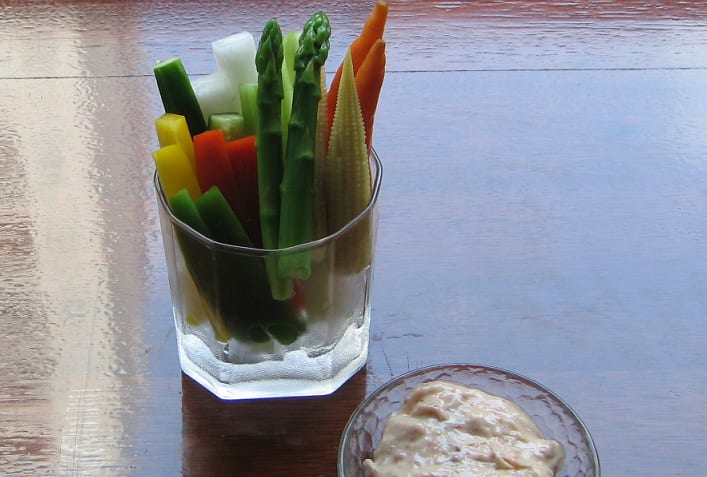

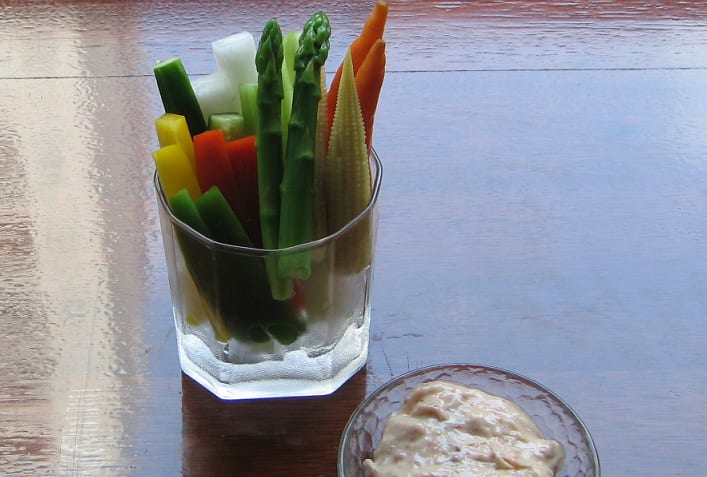

野菜とお好みでパンを添えて出来上がり。

さて、ニンニクをミルクで30分も煮るとミルクが煮詰まっていくので、ニンニクの味や香りが気になる場合には10分毎にニンニクを取り出し、新しいミルクでニンニクが柔らかくなるまで煮るといいだろう。

また、ニンニクを茹でている間に野菜をカットするが、今回はアスパラとヤングコーンはさっとブランチングして、プティキャロット、アプリカ等は生のまま、加熱はせずに食べやすいようにカットした。

この料理を作って、写真を撮って早速食べたが野菜、パン、野菜、パンと手が止まらない美味しさなので、うちの店のタイ人のスタッフにも勧めてみたが、反応はあまりパッとしないものだった。

どうも、オリーブオイルはタイ人には苦手な人が多いようで、特にオリーブオイル独特の香りが苦手なようだ。

そこで、余った野菜を使って、もう一品「スティックサラダ」を作ってみた。

ソースは以前にも紹介した「梅マヨネーズソース」で、マヨネースに梅肉、醤油等で和風に味付けしたソースだが、このソースの方はタイ人スタッフ全員が美味しいと言って、あっという間に野菜を平らげてしまった。

次回は、「タイ料理」にしてみようかな?とも思ったが、次回もアンチョビを使った料理を作ってみようと思う。

オリーブオイルとアンチョビを使って、タイ人スタッフにも「美味しい」と言ってもらえるような料理を作ってみようと思う。。。

特に前回の「海老のニンニク蒸し」地中海風では、アンチョビとニンニクの相性が良く、ニンニクが入っているとは感じられないだろう。

イタリアやスペイン等でもニンニクを使った料理は多いが、「生」のニンニクをすり下したり、スライスしてそのまま食べることはないと思う。

日本では生のニンニクをすりおろして「馬刺し」をニンニク醤油で食べたり、中国では餃子の具の中にはニンニクを入れずに、生のニンニクをそのまままかじりながら餃子を食べたりするが、イタリアやスペイン等でそんな食べ方をしたら生のニンニクの口臭がひどく、恋人同士ならば100年の恋もいっぺんで冷めてしまうだろう。

しかし、ところ変われば(国が変われば)で「韓国」では「生のニンニクの口臭」は失礼にはならないようだ。

さて、今回は、前回の「海老のニンニク蒸し」と同じように、にんにくとアンチョビとオリーブオイルを使った料理「バーニャカウダ」を作るが、最近では日本のイタリア料理店でもメニューの前菜によく見かけるのでこの料理が好きな人も多いのではないかと思う。

イタリア料理というと、どうしてもパスタ、スパゲッティー、ピザというイメージが強いが、イタリアにはそれぞれの地方に郷土料理があり、この「バーニャカウダ」(Bagna càuda)も北イタリアのピエモンテ州を代表する郷土料理で、特にワインの原料となるブドウの収穫時には、その収穫をお祝いするイベントとして「バーニャカウダ祭り」があちこちの村で開催されている。

その「バーニャカウダ祭り」のメインとなる料理が、ニンニクとアンチョビとオリーブオイルで作った温かいソースで、とれたてれたての野菜を食べる「バーニャカウダ」という料理だ。

この料理の「バーニャカウダ」という名前の意味だが、ピエモンテ語(イタリア語の方言)で「バーニャ」はソース、「カウダ」は温かいという意味なので「温かなソース」という意味なのだが、日本でこの料理を紹介している本を見ると「温かい風呂」と訳されていることが多いがこれは誤訳だと思う。

まず、温かいというイタリア語はカルド(È caldo)だが、ピエモンテ語では「カウダ」となり、これはどちらも「温かい」という意味だ。

問題なのは「バーニャ」の方で、スペイン語ではトイレのことをバーニョ(elban~o)と言うが、 イタリア語でもバーニョ(il bagno)で、どちらも語尾が「o」となり定冠詞は男性形だ。

「バーニャ」と発音すると語尾が「a]なので、定冠詞が女性形になってしまい、どう考えても「風呂」とは訳せないはずだ。

もし、どうしても「風呂」と訳したいならば、Bagno con vasca (バニョ コン ヴァスカ)で、風呂桶としないと、この料理のイメージは伝わらないと思う。

また、もしこの料理を「バーニョカウダ」と言ったならば、「温かい便所」という意味になってしまい、イタリア人に笑われてしまうだろう。

つまり、この料理名は「温かな風呂」ではなく、ピエモンテ語の「温かなソース」という意味が正解だと思う。

さて、この料理を美味しく作るポイントだが、ニンニクを牛乳の中でじっくり30分程柔らかくなるまで煮て、ニンニクの臭みを十分に取ることだ。

また、ニンニクとアンチョビの割合は1:1で、加えるオリーブオイルの量はニンニクとアンチョビを混ぜたペーストと同量だが、オリーブオイルはちょっと多く入れすぎてしまったと思ったら、その分だけを後から取り除けばいいだろう。(パン等を添えて食べる場合にはオリーブオイルが多い方が美味しいと思う。)

日本のイタリア料理店では、この料理にミルクやバターを加えてまろやかな味にした物が多いが、アンチョビの旨みが消されてしまうしイタリア人ならば絶対にバターは加えないと思う。

まずは、このレシピ通りに作って食べてみて欲しい。

◆「バーニャカウダ」の作り方。

<用意する物>

写真手前の左から、お好みの野菜「パプリカ赤、黄、緑」「ヤングコーン」「アスパラ」「プティキャロット」「大根」「キャベツ」等、「ニンニク」50g、「アンチョビ」50g、写真奥の左から、「ミルク」300ml、「オリーブオイル」100ml。

写真手前の左から、お好みの野菜「パプリカ赤、黄、緑」「ヤングコーン」「アスパラ」「プティキャロット」「大根」「キャベツ」等、「ニンニク」50g、「アンチョビ」50g、写真奥の左から、「ミルク」300ml、「オリーブオイル」100ml。<作り方>

①ニンニクを縦半分に切る。

②ニンニクの芽を取り除く。

③鍋を弱火に掛け、たっぷりのミルクを入れる。

④ニンニクを加え30分程煮る。

⑤ニンニクを茹でている間にアンチョビをみじん切りする。また、この間に野菜をカットする。

⑥ニンニクが柔らかく煮えたらニンニクをザルに上げる。

⑥ニンニクをすり鉢(クロック)に入れてる。

⑦棒を使って叩きつぶす。

⑧アンチョビも加えてさらに叩く。

⑨オリーブオイルを加えてよく混ぜる。

⑩耐熱鍋に移して温める。

野菜とお好みでパンを添えて出来上がり。

さて、ニンニクをミルクで30分も煮るとミルクが煮詰まっていくので、ニンニクの味や香りが気になる場合には10分毎にニンニクを取り出し、新しいミルクでニンニクが柔らかくなるまで煮るといいだろう。

また、ニンニクを茹でている間に野菜をカットするが、今回はアスパラとヤングコーンはさっとブランチングして、プティキャロット、アプリカ等は生のまま、加熱はせずに食べやすいようにカットした。

この料理を作って、写真を撮って早速食べたが野菜、パン、野菜、パンと手が止まらない美味しさなので、うちの店のタイ人のスタッフにも勧めてみたが、反応はあまりパッとしないものだった。

どうも、オリーブオイルはタイ人には苦手な人が多いようで、特にオリーブオイル独特の香りが苦手なようだ。

そこで、余った野菜を使って、もう一品「スティックサラダ」を作ってみた。

ソースは以前にも紹介した「梅マヨネーズソース」で、マヨネースに梅肉、醤油等で和風に味付けしたソースだが、このソースの方はタイ人スタッフ全員が美味しいと言って、あっという間に野菜を平らげてしまった。

次回は、「タイ料理」にしてみようかな?とも思ったが、次回もアンチョビを使った料理を作ってみようと思う。

オリーブオイルとアンチョビを使って、タイ人スタッフにも「美味しい」と言ってもらえるような料理を作ってみようと思う。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます