京都市山科区四宮に一燈園資料館を訪ねた。

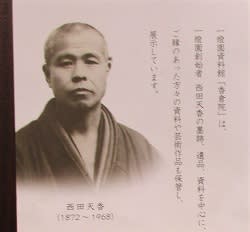

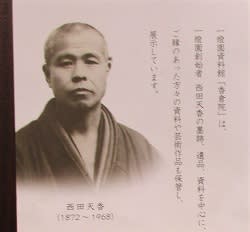

一燈園の創始者・西田天香の歴史と縁のあった人々の資料や作品が紹介されている。

子どもたちがはしゃぐ声が上から降ってくる坂道を、見ごろの白梅が彩る。

びわこ疎水をはさみ

花見が楽しみな大樹

【西田天香は明治5年滋賀県長浜市の商家に生まれた。20歳で北海道に渡り開拓事業に従事するもやがて、利害の関係に苦悩するようになった。

トルストイの『我宗教』に接したことを契機に、争いのない生き方を求めて明治37(1904)年に一燈園を創始し、無所有と奉仕の生活を始めた。

自然にかなう生活をすれば、人は何物をも所有しないでも、また働きを金に換えなくても、

許されて生かされる、という信条のもとに多くの人が道を求めて集まってきた。】

(パンフレットより抜粋)

作家の倉田百三も一時入園し、その体験をもとにして『出家とその弟子』が書かれた。

尾崎放哉もで、「皆働きに出てしまひ障子をあけたままの家」

「ねそべって書いている手紙を鶏に覗かれる」が紹介されていた。

網島梁川(宗教や思想評論家で、早稲田文学の編集にも関わる)との出会い。

棟方志功、河井寛次郎、柳宗悦。須田剋太。西田幾太郎との交友もあったようだ。

今、約10万坪(33ヘクタール)の土地に、数10棟の建物があり、200人近い人たちが生活と仕事を共にし、自然に宗教的生活協同体を形成しているという。宗教ではないので、特定の本尊はなく「礼堂」正面祭壇には円窓があるのみで、その円窓を通して大自然を拝するようになっているそうだ。そして、幼稚園から高校までの教育機関も持っている。

ちょうど朝のテレビでカズオ・イシグロ氏の「生きるLiving」が話題になっているのを見ていたが、氏の言葉を借りれば…。

西田天香が残したものが、無所有と奉仕を信条とした生活が、形を変えながらも今なお受け継がれているという事実が意味を持ってくる。

人が救われる道、自分に無理せず生きていく力を貯められる道は、行く通りにもある…と思う。

高台の静かな場所に初めて訪問し、こういう生活が、この地にあったことを知り、驚きとともに教えられることばかりだった。

一燈園の創始者・西田天香の歴史と縁のあった人々の資料や作品が紹介されている。

子どもたちがはしゃぐ声が上から降ってくる坂道を、見ごろの白梅が彩る。

びわこ疎水をはさみ

花見が楽しみな大樹

【西田天香は明治5年滋賀県長浜市の商家に生まれた。20歳で北海道に渡り開拓事業に従事するもやがて、利害の関係に苦悩するようになった。

トルストイの『我宗教』に接したことを契機に、争いのない生き方を求めて明治37(1904)年に一燈園を創始し、無所有と奉仕の生活を始めた。

自然にかなう生活をすれば、人は何物をも所有しないでも、また働きを金に換えなくても、

許されて生かされる、という信条のもとに多くの人が道を求めて集まってきた。】

(パンフレットより抜粋)

作家の倉田百三も一時入園し、その体験をもとにして『出家とその弟子』が書かれた。

尾崎放哉もで、「皆働きに出てしまひ障子をあけたままの家」

「ねそべって書いている手紙を鶏に覗かれる」が紹介されていた。

網島梁川(宗教や思想評論家で、早稲田文学の編集にも関わる)との出会い。

棟方志功、河井寛次郎、柳宗悦。須田剋太。西田幾太郎との交友もあったようだ。

今、約10万坪(33ヘクタール)の土地に、数10棟の建物があり、200人近い人たちが生活と仕事を共にし、自然に宗教的生活協同体を形成しているという。宗教ではないので、特定の本尊はなく「礼堂」正面祭壇には円窓があるのみで、その円窓を通して大自然を拝するようになっているそうだ。そして、幼稚園から高校までの教育機関も持っている。

ちょうど朝のテレビでカズオ・イシグロ氏の「生きるLiving」が話題になっているのを見ていたが、氏の言葉を借りれば…。

西田天香が残したものが、無所有と奉仕を信条とした生活が、形を変えながらも今なお受け継がれているという事実が意味を持ってくる。

人が救われる道、自分に無理せず生きていく力を貯められる道は、行く通りにもある…と思う。

高台の静かな場所に初めて訪問し、こういう生活が、この地にあったことを知り、驚きとともに教えられることばかりだった。

何と女性と思いこんでいました。

トルストイが契機になったり、

倉田百三も入園したり、傾倒されていたのでしょうか?

大勢の著名な人たちと交流>共鳴するものがあったのでしょうね。

びわこ疎水に建つ記念館、Keiさんも感銘受けられたのでしょうか。

↓

おっとりとゆっくりと咲く白梅、何か奥ゆかしいですね

昨年に生誕150年という新聞記事を見ていましたが、今市内の93の博物館・美術館が参加して

ミュージアムロード、スタンプラリーの催しの最中でして、冊子を見て訪れてみたのです。

大正10年に『懺悔の生活』を出版したところ一挙に世に知られ、人が集まってきたそうです。

入園する老若男女すべて、いろいろな部門に分かれてそれぞれの分に応じて働いているのだそうで、

(その働きは「托鉢」と言うようでして)

報酬は個人や家庭の財産になることなく、「光」(神・佛・自然)に捧げられるのだそうです。

感銘とまでは言えませんが、坂を上がりますと素晴らしく開けた土地が広がり、疎水に沿って、また奥へ多くの建物が見えました。

教育機関があるなど驚きでしたが、こうした営みが繰り返されているのかと、しばし付近を歩かせてもらって気持ちを落ち着かせました。

難しい言葉の解釈(禅語や行使のことば)などありましたが、私には十分充実の展示内容でした。

明治34年10月29日付けでトルストイに漢文体の長い長い手紙を出していて、現代語訳が示されていました。

トルストイ「閣下」とありました。