湯津上村にある県立なす風土記の丘資料館湯津上館で、企画展「那須のゆりがね-産金の歴史-」を観てきた。

なす風土記の丘・湯津上館

なす風土記の丘・湯津上館

企画展のチラシ

企画展のチラシ

なす風土記の丘HP

古代、那須国は陸奥国と並んで黄金が採れる土地として中央では広く知られていた。

タイトルにある「ゆりがね」とは、川の砂利をさらって砂金を選り分けていた採取方法のことである。

国内での金の産出といえば、749(天平21)1月の陸奥国小田郡での発見が有名だ。

聖武天皇念願の大仏の鋳造がいよいよ終わり、いよいよ鍍金をしなければという絶好のタイミング。

改元までするほどの国家の慶事であった。(この話は奈良の旅、馬頭町健武山神社で書いた。)

ところが、平安末期に編纂された「東大寺要録」にある那須産金の記述では、その発見が747(天平19)とある。

となれば、陸奥での発見の2年前。つまり、陸奥が本邦初ではなかったということだ。

しかも、那須で発見されるすこし前に、聖武天皇の枕元に高僧が現れて夢告げまでしたというのだから、

聖武天皇自身こそが那須産金の報を喜んでいるはずである。

なのに何故、那須の産金の出来事は、陸奥のそれの時のように国家挙げての祝福とされなかったのだろう?

そこで気になる点が2つ。

・「東大寺要録」編纂時期が平安末期ということ。つまり400年くらいあとの書物なのだ。

今の感覚でいえば、「平成になってから関が原の話を纏めた」と同じようなもの。これはどうも、話の信憑性が少々疑わしい。

・陸奥での産金の指導者は百済系の氏族。たいして、那須は新羅系。

中央に太いパイプがある百済だったからこそ、褒賞も手厚かったのでは。

ううん、にわかに仮説を立て難い。ちょっとこれは今後の宿題...。

さて、そののちの平安時代。

「延喜式」(967)によると、那須国が毎年収める税として、砂金150両・練金84両とある。両方あわせて234両。

当時、砂金1両の目方は10匁という。1匁はおよそ3.73gなので、今の重量でいえば、1両=37.3gとなる。

となると、平安時代の租税分として毎年およそ8.7kgの金を採っていたということになろうか。

じゃあそれってどのくらいの大きさなのかと、ちょっと調べてみた。

ちなみに純金の場合だと、1kgあたりの体積は51.81立方cm。薄い板チョコくらい。

それに8.7kgをかければ450立方cm。およそ正四角形で16.5cm×16.5cm×16.5cm。

身近なもので探してみると、薄くなったティッシュボックスを3個重ねたくらいのようだ。

ついでに近年の金の価格に換算するといくらくらいかと調べてみた。

1990年代、gあたり1000~2000円台で落ち着いていた相場は、ここ5,6年あたりで上昇してきて、

現在、gあたり3700~3800円。随分と値上がりしてきているらしい。

参考までに試算すると、234両は1990年代の感覚で900万くらい、現在の感覚で3300万くらい、となる。

さらにさらに。ついでなので参考までに付け足しておくと、奈良の大仏の鍍金に使用した金の総量は、440kg。

同じ計算をすると、1990年代だと44億、現在だと167億・・・。途方もない額となる。

(なお、この数値に関して他言されても、責任は持ちかねますよ)

戦国期に入ると、鉱山開発技術が発達し、土地の領主であった佐竹氏によっていくつかの金山が掘り当てられていく。

江戸時代にはいり佐竹氏が秋田に転封となると、今度は将軍家分家の水戸徳川氏の支配となる。

そう、江戸時代は那珂川の東岸まで水戸藩領だったのだ。

おそらく、佐竹の産出していた金資源を手中にしたかったのではないだろうか。

でなければ、なにもわざわざ佐竹の残党が巣食う土地に、ケガを覚悟で入部して来まいとおもうのだけど。

2代藩主であった光圀が住まいした西山荘も、水戸からじゃ北に位置し、どうみても久慈地方に対する押さえ、睨みの場所に思える。

しかし残念ながら、佐竹氏の秋田転封の際、鉱山師たちは後釜の領主に自分たちの開発した金山を使われるのを嫌い、坑道を埋めて隠したという。

そして鉱山師たちは、佐竹に従って秋田についていった。ために江戸期、秋田は金山開発に熱心であったわけだ。

佐竹は、美人だけでなくて金山の情報も秋田に持っていったということのある。

そこで、水戸徳川家。

初代頼房が水戸に入ったとき、当然、お抱えの家臣が少く、旧武田家家臣を多く召抱えたという。

武田家の発祥はもともと常陸なので、ある意味地元、先祖の地。

家臣たちにとっても御三家での奉公はありがたいものであったはず。

しかしそのじつ、武田の鉱山技術が目当てだったのかとも思う。

戦国時代の甲州は、言わずと知れた金の産地。ムカデ衆と呼ばれた鉱山師が活躍していた。

寛永年間頃に水戸藩に仕えるようになった永田茂衛門もその家系なのだろう。

ただ期待されていた金の産金は、江戸初期に盛況をみたのち徐々に減少。

その後彼らの技術は、本業が廃れたために、主に治水工事に利用されていくことになる。

昭和期に入って、近代掘削技術によって改めて金山開発の波がやってくるが、長くは続かず、今では稼動している金山は皆無である。

(これは栃原金山を訪ねた日記でも触れた)

なす風土記の丘・湯津上館

なす風土記の丘・湯津上館 企画展のチラシ

企画展のチラシなす風土記の丘HP

古代、那須国は陸奥国と並んで黄金が採れる土地として中央では広く知られていた。

タイトルにある「ゆりがね」とは、川の砂利をさらって砂金を選り分けていた採取方法のことである。

国内での金の産出といえば、749(天平21)1月の陸奥国小田郡での発見が有名だ。

聖武天皇念願の大仏の鋳造がいよいよ終わり、いよいよ鍍金をしなければという絶好のタイミング。

改元までするほどの国家の慶事であった。(この話は奈良の旅、馬頭町健武山神社で書いた。)

ところが、平安末期に編纂された「東大寺要録」にある那須産金の記述では、その発見が747(天平19)とある。

となれば、陸奥での発見の2年前。つまり、陸奥が本邦初ではなかったということだ。

しかも、那須で発見されるすこし前に、聖武天皇の枕元に高僧が現れて夢告げまでしたというのだから、

聖武天皇自身こそが那須産金の報を喜んでいるはずである。

なのに何故、那須の産金の出来事は、陸奥のそれの時のように国家挙げての祝福とされなかったのだろう?

そこで気になる点が2つ。

・「東大寺要録」編纂時期が平安末期ということ。つまり400年くらいあとの書物なのだ。

今の感覚でいえば、「平成になってから関が原の話を纏めた」と同じようなもの。これはどうも、話の信憑性が少々疑わしい。

・陸奥での産金の指導者は百済系の氏族。たいして、那須は新羅系。

中央に太いパイプがある百済だったからこそ、褒賞も手厚かったのでは。

ううん、にわかに仮説を立て難い。ちょっとこれは今後の宿題...。

さて、そののちの平安時代。

「延喜式」(967)によると、那須国が毎年収める税として、砂金150両・練金84両とある。両方あわせて234両。

当時、砂金1両の目方は10匁という。1匁はおよそ3.73gなので、今の重量でいえば、1両=37.3gとなる。

となると、平安時代の租税分として毎年およそ8.7kgの金を採っていたということになろうか。

じゃあそれってどのくらいの大きさなのかと、ちょっと調べてみた。

ちなみに純金の場合だと、1kgあたりの体積は51.81立方cm。薄い板チョコくらい。

それに8.7kgをかければ450立方cm。およそ正四角形で16.5cm×16.5cm×16.5cm。

身近なもので探してみると、薄くなったティッシュボックスを3個重ねたくらいのようだ。

ついでに近年の金の価格に換算するといくらくらいかと調べてみた。

1990年代、gあたり1000~2000円台で落ち着いていた相場は、ここ5,6年あたりで上昇してきて、

現在、gあたり3700~3800円。随分と値上がりしてきているらしい。

参考までに試算すると、234両は1990年代の感覚で900万くらい、現在の感覚で3300万くらい、となる。

さらにさらに。ついでなので参考までに付け足しておくと、奈良の大仏の鍍金に使用した金の総量は、440kg。

同じ計算をすると、1990年代だと44億、現在だと167億・・・。途方もない額となる。

(なお、この数値に関して他言されても、責任は持ちかねますよ)

戦国期に入ると、鉱山開発技術が発達し、土地の領主であった佐竹氏によっていくつかの金山が掘り当てられていく。

江戸時代にはいり佐竹氏が秋田に転封となると、今度は将軍家分家の水戸徳川氏の支配となる。

そう、江戸時代は那珂川の東岸まで水戸藩領だったのだ。

おそらく、佐竹の産出していた金資源を手中にしたかったのではないだろうか。

でなければ、なにもわざわざ佐竹の残党が巣食う土地に、ケガを覚悟で入部して来まいとおもうのだけど。

2代藩主であった光圀が住まいした西山荘も、水戸からじゃ北に位置し、どうみても久慈地方に対する押さえ、睨みの場所に思える。

しかし残念ながら、佐竹氏の秋田転封の際、鉱山師たちは後釜の領主に自分たちの開発した金山を使われるのを嫌い、坑道を埋めて隠したという。

そして鉱山師たちは、佐竹に従って秋田についていった。ために江戸期、秋田は金山開発に熱心であったわけだ。

佐竹は、美人だけでなくて金山の情報も秋田に持っていったということのある。

そこで、水戸徳川家。

初代頼房が水戸に入ったとき、当然、お抱えの家臣が少く、旧武田家家臣を多く召抱えたという。

武田家の発祥はもともと常陸なので、ある意味地元、先祖の地。

家臣たちにとっても御三家での奉公はありがたいものであったはず。

しかしそのじつ、武田の鉱山技術が目当てだったのかとも思う。

戦国時代の甲州は、言わずと知れた金の産地。ムカデ衆と呼ばれた鉱山師が活躍していた。

寛永年間頃に水戸藩に仕えるようになった永田茂衛門もその家系なのだろう。

ただ期待されていた金の産金は、江戸初期に盛況をみたのち徐々に減少。

その後彼らの技術は、本業が廃れたために、主に治水工事に利用されていくことになる。

昭和期に入って、近代掘削技術によって改めて金山開発の波がやってくるが、長くは続かず、今では稼動している金山は皆無である。

(これは栃原金山を訪ねた日記でも触れた)

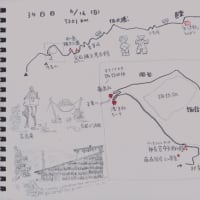

風土記の丘資料館の近くに、笠石神社がある。

国宝「那須国造碑(ナスノクニノミヤツコノヒ)」がご神体。

神社の名の通り、笠を被ったような形状の石碑が、お堂の中に鎮座している。

この石碑は、多賀城碑(宮城)、多胡碑(群馬)と並んで日本三古碑のひとつである。

案内を乞うと、「若い者が出掛けてまして・・」とお婆さんが出てきた。

齢80を超えているというだけあって、ゆったりとした動きながら、いざ碑の説明に入るや、朗々とした語り口。

その内容よりも、その年季のいりように感じ入った次第。

その後、実物の石碑を案内してもらう。

この鬱蒼とした林の中にお堂がある。

これがそのお堂。碑はこの中。拝観料500円。だけど、撮影不可・・・・・・

・・・・・なので、県のHPから碑の複製の画像を借りてきました。 ←こんな感じ。

←こんな感じ。

建立は700年。国内は文武天皇の時代。

那須国を治めていた韋提(イデ)の功績を称えた内容の文字が刻まれている。

使われている年号からして、新羅系の帰化人と推測される様子。

近所にある侍塚古墳の被埋葬者は、おそらくこの人の先祖ではないだろうか。

この那須の地を開拓した渡来人は太平洋から那珂川沿いに遡上してきた(以前書いた「那須の旅」の推理)と思っていたけど、

もしかしたら、新羅から対岸の越後に渡り、日本海側から阿賀野川沿いに遡上してきて、

山を越えてきて南下してきたとみるほうが自然なのかもしれない。

先述の那須産金は、碑建立ののち約50年のこと。おそらくこの一帯はずっと同じ氏族が支配してきただと思う。

もちろん、数世紀にわたって、本家の大陸との交流もあったんじゃないだろうか。

となると、やはり侍塚古墳が気になってくる。今度はあらためて、古墳の主を知りたくなってきた。 笠石神社のご朱印です

笠石神社のご朱印です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます