『僕の読後の楽しみといえば、史実を確認したり、現場を訪ねてみたり。』

と言うことで。

那珂川町(旧馬頭町)の広重美術館に行ってきました。

随分前に、金魚ねぷたを作りに行ったとこです。

今回の企画展は「浮世絵で見る忠臣蔵の世界観」。

そうです、「薄桜記」を読んだので見に行きたくなったのです。

展示は主に、仮名手本忠臣蔵の各場面と登場人物の紹介の浮世絵で、広重やら豊国やらたくさん展示されてました。

当時、浪士は罪人として処罰されたので、本人を題材にするのはご法度。

そこで仮名手本忠臣蔵の出番となるだけど、これが意外と凝った話だった。大筋は知ってたけれど、風刺の仕方が思ってた以上にセンスがあって、ストーリーを読んでるだけでも面白かった。

中でも気に入った版画は「忠臣蔵焼香の図」。

泉岳寺の内匠頭の墓前に、上野介の首級を供えるという場面。

3枚続きの構図が、見ていて飽きません。

さて。

時間があったので、すぐ裏手の高台にある馬頭院へ。

旧町名・馬頭の由来となる寺。

水戸光圀が、ご本尊をお地蔵さんから馬頭観音に据え替えたという。  観音堂

観音堂  馬頭の町並み

馬頭の町並み  ご朱印

ご朱印

ここから東に行くと、建武山神社がある。  拝殿

拝殿

鳥居の脇には、神社前に建つ「古代産金の里」の碑。 「古代産金の里」

「古代産金の里」

そうです、かつてこも神社の前に流れる武茂川(ムモガワ)で金が採れたのです。

東大寺大仏建立時、陸奥の地で金が発見され、喜んだ聖武天皇はそれを記念して年号を天平感宝にしたのはよく知られた話だけど、じつは、それに先立つこと1年と2ヶ月前、ここで金が産出されていたのだ。

その量はたいしたことなかったのだろうと思っていたが、陸奥の産出量の約3分の2くらいは採れていたらしい。意外に多い。

陸奥ほど名が知られていないのは、質が悪かったのか?

それとも、蝦夷の国(つまり、外国)じゃなく大和国内だったので、支障のない運営ができてたからなのか?

ちょっと謎。

更に東に行くと、景勝地の御前岩(ゴゼンイワ)がある。  川向こうの大岩です。

川向こうの大岩です。

ええと・・・・。

この先は、シモネタの領域ですので、未成年とご婦人方はご注意を。

さて、ここでも水戸光圀が出てきます。江戸時代はここは水戸領でしたからね。

この地にやって来た光圀は、この岩を見て「かかるものを衆目に晒すのはよろしからず」といって、この岩の対岸に目隠しの竹を植えさせた。

それが腰巻竹。  注意書きの看板

注意書きの看板

腰巻き、でご想像の通り、その岩の形は女性のナニに似てるのです。

この上流にはかつて大きな男根石があり、「オオマラ様」と呼ばれていたとか。

また、この岩の上には小さな祠があり、木や石で出来た男根が奉納されてるそうで。

こんなとこ、気恥ずかしくて一人でしか来れません。とか言いながらスケッチはちゃっかりしちゃいましたけど。  正面から。

正面から。

車に戻った僕は、目の前の売店で「御前岩まんじゅう」という張り紙を発見。

えええ???どんなの?どんなの?

一個買ってみようかなあと好奇心がムズムズと湧き出して、おばちゃんに聞いてみると、バラ売り不可。

なんか、バツが悪くなるのもなんなので、1箱買っちゃいました。

それが・・・・

これ!!

モロってどうよ、モロって。見事なキノコとアワビ。

鳥取の国道9号沿いの「木の根まんじゅう」を思わせる出来です。

しかもセット。いや、ここではツガイと言うべきかも。

これ、載せちゃっていいのだろうか・・・?

帰ってきてカミさんに見せたら、とってもイヤ~な顔をされたのは、言うまでもありませんでした。

最新の画像[もっと見る]

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

3年前

-

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

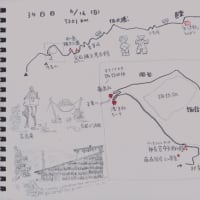

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

5年前

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

5年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます