「ところてん」(心太)は夏の風物詩です。

先般、菩提寺で永代経の行事があり、お参りに行ってまいりました。

お経やお説教の行事が終わり、最後に「ところてん」のお接待がありました。

最近は「ところてん」を味わう機会もすっかり減りましたが、喉をツルツルと冷たく、すべり良く通る

瞬間がとても気分のよいものです。

つい昔を思い出しましたが現在のスーパーでの売り物と異なり、羊羹のような長い「ところてん」を

器具を使って細く押し出し、それを口に運ぶ一連の流れが子供にとって楽しいものでした。

ところで、この地方だけかも知れませんが、食べるときは箸1本だけです。

別に不自由はありませんが少し不思議な感じもいたします。

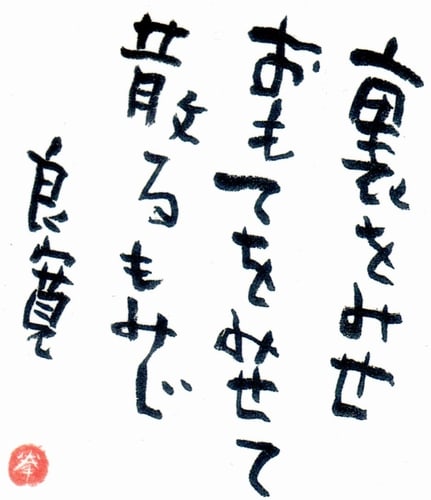

理由は後からのこじつけかも知れませんが

*昔は箸が高価だったため1本の箸だけで食べた

*「ところてん」は「食事」か「おやつ」かを区別するために箸1本にした

その他、色々説があるようです。

でも1本で味わうのはちょっと粋な感じではあります。

今朝、TVで「ところてん」を箸2本で食べるシーンがありましたが、長年1本の箸で味わう習慣のせいかも

知れませんが確かに食事のようで、ちょっと違和感がありました。

所が違えば習慣も違うということでしょうか。

「ところてん」は自然食品、カロリーも少なく、食感もよく、日本っていいなあ・・・