父のブログは2005年6月から2010年4月まで、息子のブログは2014年5月から、それぞれご覧いただけます。

鎌倉の大仏から、来た道を5分ほど引き返し、長谷の交差点を左折し、2分も歩くと左側に、甘縄神明神社への参拝石段が望まれる。

その急な参拝石段を登りきると、作品を見て判るよう何の変哲もない神社を目にするが、意外や、天照大神を祀る 710年に創建された、鎌倉で最古の神社という。

また、神社の近くには、作家 川端康成が暮らしていた邸宅があり、「山の音」という小説の主人公・信吾の家の裏庭にある神社として描かれている由。

観光地として、あまり知られていないのか、訪れたときは誰とも会わず、神社は森の中に静かに佇まれていたが、せみの鳴き声だけが耳につき、厳かに参拝しその場を後にした。

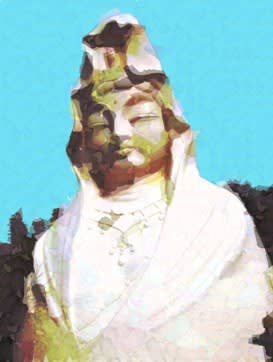

半世紀弱ぶりのご対面、しかも、鎌倉の大仏で雄一の国宝・・・お許しを願って先週に引き続き、ご本尊を被写体にして、もう一作品を・・・

この大仏、建立された時は木造で、大仏殿の中に安置されていたが、その後、台風により悼オ、1238年に現在の青銅製が建造された由。当初は、大仏殿があったが、台風や津波により崩壊し、今のように露座のままとなったという。

訪れたときは、平日の午前中であったが、団体客も結構あり、かなりの人が出ていたが、顔貌・言葉声から、東南アジア系の外国人が多く目についた。

作品は、先週と同じ被写体ということもあり、写画とする効果をいろいろ試みたが・・・結果がこれである。

40数年ぶりに拝顔した鎌倉の大仏、今から750数年前に建造されたという、高さ11.3m、重さ121tの青銅の大仏、いつ見ても りりしい、いい顔をしている。

北鎌倉又は鎌倉駅から、比較的安易に行ける 円覚寺、建長寺、鶴岡八幡宮などには、結構 訪れているが、この大仏には、鎌倉駅から更に江ノ電に乗り、三つ目の長谷駅で降り 歩いて略15分で・・・記憶をたどったら、何と、嫁さんとの初デート以来であった。

今となっては、初デートといっても、その時の記憶はおぼつかないが、次の二つの出来事だけは、未だに ほろ苦い想い出 として残っている。

その一つは、初デートとの意識からか、彼女は半袖のスーツでビシット決めてきたが、当方は半袖のシャツで、服装がアンバランスであったこと。・・・未だに、かみさんが思い出しこぼしている。

その二つ目は、会社の同僚に、大仏境内の入り口で2人の後姿を写真に撮られ、後日、それをもとに会社で冷やかされたが、何故か、今でも、その時の写真がアルバムに貼り付けてある。

作品は、ピンクの背景と大胆なトリミングで、ユニークな画像に仕上がっている。

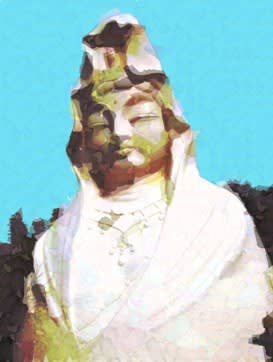

電車で大船を通ったことのある方は、一度は目にしていると思う、西側の小高い丘の上に聳える大船の白衣観音。

電車で大船を通ったことのある方は、一度は目にしていると思う、西側の小高い丘の上に聳える大船の白衣観音。

観音像は、昭和初期に造り始め、昭和9年9月には尊像の輪郭が出来上がったが、日華事変、太平洋戦争とにより、未完成のまま20有余年放置されたが 、昭和35年に完成したという。

高さ25m、重さ1915tと巨大な像だが、優美な顔立ちが印象的である。

1月の後半から3月の前半までの30数日間、大船の某病院に通わなければならない羽目に陥り、その度に観音様を目にしてきたが、一度近場で眺めてみたいと先週出かけてみた。

西出口の駅前のかしお川を渡り国道を越えると、直ぐ 大船観音への参道があり、ものの10分も歩かずに、観音寺の入り口に着く。

実は この観音様、今から50数年前一度訪れたことがある。

チャンバラ映画好きの、大森に住む中学1年の悪がき3人が、本物の俳優さんに逢ってみたいと、はるばる大船松虫B影所の見学に来たことがあるが、あいにくその日は休日で、我々の思いは叶わなかったが、折角だからと観音様を拝みに寄ったのである。

・・・傾斜の強い観音参道の坂道を、当時のそんなことを思い浮かべながら歩いてきた。

作品は、モザイク描線効果を用いたものだが、原版の画像を殆ど残していないため、左側に、チョット撮影位置は変えているが原版のままの観音像を並べる。

先週からの続きで、東大寺の残り 2名の四天王

先週からの続きで、東大寺の残り 2名の四天王

左:増長天(ぞうじょうてん)

南方世界を守護する。

古代インド神話に登場する鬼神、Virudhaka (大きく育つ)という意味から、そのまま和名とし、増長天と名付けられた。

ご覧の通り、口を大きく開けて叫ぶ明確な憤怒の相を表しており、一般的に長槍を持ち、邪鬼を踏みつけている姿で表されている。

右:多聞天(たもんてん)

北方世界を守護する。

古代インド神話に登場する Vaisravana (広く名のきこえた)という意味から、多聞天と名付けられた。

独尊像として造像安置する場合は「毘沙門天」と呼び、日本では俗に勝負ごとの神とされ、七福神の一つとして庶民の信仰を集めているのは、ご承知の通り。

四天王の一体として造像安置する場合は、「多聞天」と呼ぶ。

四天王の中では一番の知恵者という。

作品は前週分も含め、スキャナーで撮り込んだ原版を基に作成したものだが、表情が克明だけに、用いる効果に制約を受けずに出来た。