※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2008年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

河原左大臣 源融(みなもとのとおる)を祀る

融神社

●所在地:滋賀県大津市伊香立南庄町

●交通 :JR「雄琴温泉」駅下車 徒歩約1時間

平安時代初期、嵯峨天皇の皇子として生まれた源融(みなもとのとおる)とその母・大原全子(おおはらのぜんし・またこ)を祀る神社が、滋賀県大津市にあります。

源融は平安京の河原院という邸宅に住んでいたことから河原左大臣とも呼ばれていました。『百人一首』に撰ばれている以下の源融の歌はよく知られています。

陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに

乱れそめにし われならなくに

河原左大臣

(陸奥<みちのく>の「しのぶもじずり」の乱れ模様の布のように、あなた以外の誰のために私の心は乱れはじめてしまったというのか、私のせいではなく、あなたのせいなのだ。)

平安時代中期、紫式部が執筆した『源氏物語』の主人公・光源氏。

源融は“光源氏のモデル”の一人といわれています。

2008年秋、「源氏物語千年紀」を記念した京都定期観光バスのコースで融神社を参拝しました。

<由緒書より>

融神社

大津市伊香立南庄町牟禮の岡山一八四六

御祭神 正一位河原の左大臣 源融公

配祀神 大原全子 (融公の母親)

大山咋の神(山の神)

御神紋 十七枚菊

例祭日 四月二十九日 (元五月一日)

境内社 十九社 (内五社は不詳)

特別行事 神誘巡の神事

由緒

抑もそも当神社は、人皇第五十二代嵯峨天皇の第十八皇子源融公をお祀りする全国唯一つの神社であります。

当地は、融公の荘園で現在の社地は公が宇多天皇、寛平年間に南庄村牟禮の岡山に閑居賜ひし旧跡で有り、朱雀天皇天慶八年に旧地に祠を建て鏡一面を御神璽として融公を祀られた事が当社の創始で有る。

寛和二年花山法皇、近江巡幸の時社殿を造営在らせられ

正一位融大明神と崇称せらる。

一條天皇、永延二年南庄の水田百町歩を神領とされ、之を始め御歴代天皇奉幣の例有しが、鎌倉時代以後、次第に衰退し

遂に廃絶せり。

其の後、南庄・谷口・家田・三村の産土の神と成った。

元亀二年、信長の延暦寺焼討ちにあい、社殿其の他焼亡した。

天正七年に至りて社殿を再興し神璽を奉遷された。

後世この神領は武家の所領と成った。

寛政八年、再び社殿火災に罹り、勅書、神宝等消失す。

同九年、社殿及び末社等再造営され現在に至る。

嵯峨の清凉寺、宇治の平等院などは公の別荘でもあった。

又、公は小倉百人一首 陸奥の しのぶもじずり 誰故に 乱れ染めにし 我ならなくに の読人でもある。

後の世に紫式部は、光源氏の名で源融公をモデルとして源氏物語を作ったのである

融神社の鳥居

鳥居の扁額

舞殿

左側:大原全子を祀る社殿

右側:源融を祀る社殿

母と子を祀る社殿が並んでいます。

源融を祀る社殿

御神紋は十七枚菊です。

大原全子(源融の母)を祀る社殿

別の角度から二社を撮影。 融神社で貴重な資料を見せていただきました。

融神社で貴重な資料を見せていただきました。

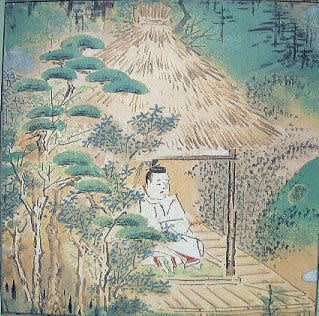

融大明神

源融像

本覚寺(京都市下京区本塩竈町)にある源融像の模写が飾られていました。

本覚寺は、源融の邸宅・河原院跡に建つお寺です。

実在した源融とはどのような人物だったのでしょう。

この度、融神社を参拝できて嬉しかったです。

また機会があればお参りしたいです。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2008年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

源 融 (みなもとのとおる)

822年(弘仁13年)~895年(寛平7年)8月25日

平安時代初期の廷臣。通称:河原左大臣。

父は、嵯峨天皇。母は、大原全子。仁明天皇の養子となり、838年(承和5年)内裏で元服。累進して872年(貞観14年)8月、左大臣となる。死後正一位を追贈された。

六条坊門小路南、万里小路東に邸宅を営み、河原院(かわらのいん)または東六条院と号した。

嵯峨の山荘・棲霞観(せいかかん)や宇治に別荘を造り、豪奢な生活を送った。

『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルともいわれている。

歌人としても知られ、『古今和歌集』・『百人一首』に

陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに

乱れそめにし われならなくに

(陸奥<みちのく>の「しのぶもじずり」の乱れ模様の布のように、あなた以外の誰のために私の心は乱れはじめてしまったというのか、私のせいではなく、あなたのせいなのだ。)

が収められている。

嵯峨にある清凉寺は、融の山荘・棲霞観跡と伝えられ、境内には源融の墓といわれる石塔がある。

また融の宇治の山荘跡は、のちに藤原道長に渡り「宇治殿」となり、その子・頼通が寺に改めたのが平等院の始まりである。

(源融の宇治の山荘について平等院とは別位置であるという指摘もあり。)

現在、河原院跡に建つ本覚寺(京都市下京区)に源融像が安置されている。錦天満宮(京都市中京区)には境内に源融を祀る塩竃神社がある。

そのほか、滋賀県大津市には源融とその母・大原全子を祀る「融神社」がある。

源融が難波(大阪湾)から海水を京の河原院に運ばせたことにちなみ、兵庫県尼崎市に源融を祀る「琴浦神社」がある。

河原院とは?

源融が創始した平安前期に栄えた邸宅。

庭の池には鴨川の水を引き入れ、陸奥国の塩竃(しおがま)の浦を模した。当時、「陸奥の塩竃」は歌枕で有名であった。

また毎月、難波から30石の海水をその池に運ばせては、塩を焼く煙の風情を楽しんだという。塩焼きとは製塩のこと。

能の「融」はこの塩竃を素材とした曲である。

河原院は融から、融の子・昇に伝えられ、さらに宇多法皇に寄進され仙洞となった。法皇の死後、この邸宅は寺へと改められた。

1000年(長保2)年に、融の子で僧の仁康聖人(にんこうしょうにん)が祗陀林寺(ぎだりんじ)を開創するにあたって、河原院の本尊を移したと伝える。

『都名所図会』の河原院蹟の項目によると次のような一文がある。

〔今五条橋の南、鴨川高瀬川の間に森あり、これを籬(まがき)の森といふ。河原院の遺跡なり〕

現在、河原院址の碑があるあたりはかつて“籬(まがき)の森が”あったという。これは河原院の庭の池にあった“籬(まがき)の島”の名残であると伝わる。

“籬の島”とは、宮城県塩竈市の千賀の浦(塩釜港)にある小島のこと。

その後、河原院は度々火災に遭い荒廃していった。

平安時代中期の歌人・恵慶法師(えぎょうほうし)は、河原院の荒廃の様子を以下のように歌っている。<拾遺和歌集より>

河原院にて荒れたる宿に秋来(きたる)といふ心を人々詠み侍(はべり)けるに

八重むぐら しげれる宿の さびしきに

人こそ見えね 秋は来にけり

(葎が幾重にも生い茂って荒れ果てた河原院はただでさえ寂しい様子なのに、誰ひとり人の姿は見えないで、秋だけはやって来たことだ。)

上記の歌は『百人一首』にも収められている。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

古代の迎賓館

鴻臚館

●所在地:福岡県福岡市中央区城内(舞鶴公園内)

●交通 :西鉄バス「平和台鴻臚館前」バス停下車

:福岡市地下鉄「赤坂」駅下車

鴻臚館(こうろかん)は、外国の使節を接待した館で、筑紫(福岡市)・大和宮都の外港である難波(大阪)・平安京(京都)の3ヶ所に置かれました。

難波の鴻臚館は承和十一年(844)摂津国府に転用されます。

平安京の鴻臚館は、はじめ羅城門の両脇に設けられましたが、弘仁年間(810-824)に七条朱雀へ東鴻臚館・西鴻臚館として移されたと伝えられています。

2004年5月に国指定史跡となった筑紫の「鴻臚館」は、当初、「筑紫館(つくしのむろつみ・つくしのたち)と呼ばれ、平安時代初期(嵯峨天皇の時代?)に唐の外務省に相当する役所の“鴻臚寺”にならって「鴻臚館」と名を改めました。

“鴻臚”とは、賓客を迎える時、大声で伝達するという意味です。

日本書紀によると、持統二年(688)に新羅国使を筑紫館でもてなしたという記述が初見。鴻臚館の初見は、承和五年(838)、遣唐副使・小野篁が大宰鴻臚館で唐人沈道古と詩を唱和するという記述です。(注/これより少し後の承和14年(847年)『入唐求法巡礼行記』では鴻臚館の名称で登場)

11世紀になると鴻臚館の呼び名は「大宋国商客宿坊」となりますが、永承二年(1047)この宿坊が放火され犯人が捕らえられたという記述<『扶桑略記』>を最後に歴史から姿を消します。そのため、11世紀半ばまで使われていたと考えられます。

鴻臚館遺構の移り変わりは、5時期に区分されますが、建物の遺構の検出は第1期~3期までで、第4期(9世紀後半~)・第5期(10世紀後半~11世紀前半)は建物の遺構は、福岡城建築による破壊を受けたため検出されていません。しかし陶磁器が豊富に出土しています。

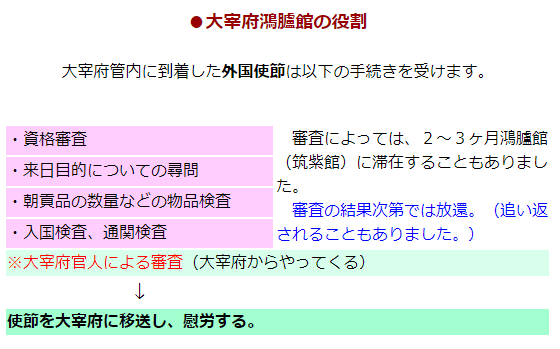

奈良時代<筑紫館時代>は、唐や新羅からの外国使節(※図1)をもてなしたり、日本から唐や新羅へ向かう遣唐使・遣新羅使・留学生の宿泊施設として利用されたりしました。

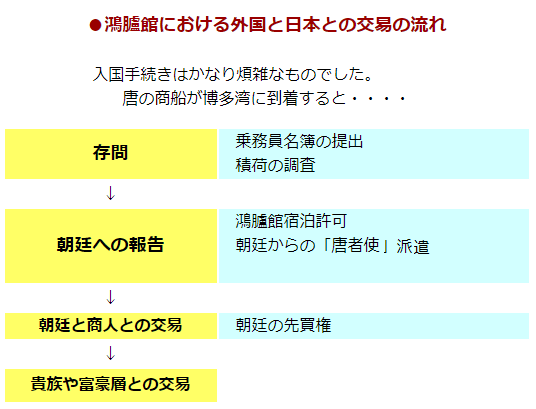

平安時代<鴻臚館時代>遣唐使の廃止(894年)後は、唐商人の接待・外国人の検問や貿易(※図2)などに用いられる外交の場にあてられ、現在それらを示す多くの国際色豊かな遺物が大量に出土しています。

筑紫の鴻臚館は大宰府(福岡県太宰府市)の諸機関のひとつであり、まだその全容が明らかになっていません。大宰府と鴻臚館は直線的な国道(官道)で結ばれていた可能性が高いといわれています。鴻臚館の発掘調査は場所を広げながら2021年度まで続くそうです。今後の発見に目が離せません♪

発掘調査が終わり整備された鴻臚館跡の一部は鴻臚館跡展示館<入場無料>と広場として市民の憩いの場となっています。

鴻臚館展示館では国際色豊かな出土品がたくさん展示されており鴻臚館の特色をよく反映しています。

※図1

※図2

筑紫の鴻臚館の場所

筑紫の鴻臚館の場所

鴻臚館の場所については、江戸時代以来、現在の福岡市博多区中呉服町付近に比定されてきました。

しかし中山平次郎(1871-1956)博士は、地名や「小右記」の刀伊の入寇<寛仁3年(1019年)3月28日から4月13日>の記事、「万葉集」などから福岡城内説を唱え、のちの発掘調査によって現在の地<福岡城跡内>と確認されました。

<万葉集 巻十五> 天平八年(736)に遣新羅使一行が故郷を思って筑紫館(つくしのむろつみ)で詠んだ歌です。

筑紫の館に至りて、本郷を遥かに望み、悽愴して作る歌四首

3652 志賀の海人の 一日も落ちず 焼く塩の 辛き恋をも 我はするかも

3653 志賀の浦に いざりする海人 家人の 待ち恋ふらむに 明かし釣る魚

3654 可之布江に 鶴鳴き渡る 志賀の浦に 沖つ白波 立ちし来らしも

一に云ふ、「満ちし来ぬらし」

3655 今よりは 秋付きぬらし あしひきの 山松陰に ひぐらし鳴きぬ

<鴻臚館(筑紫館)の地である条件>

●志賀島が眺望できる

●山松陰のひぐらし(セミ)の鳴き声が聞こえる

四首目の「今よりは~」の歌碑が舞鶴公園内(鴻臚館跡展示館の北西)にあります。

≪歌碑の案内板より≫

「筑紫の館」 万葉歌碑

天平八年(西暦七三六年)に新羅の国に派遣された使節一行が往路筑紫の館に着いた時、はるか故郷の大和の方を望んで、一行の中の一人がよんだ歌です。一行の人たちは秋になったら帰って来るからと家人に約束して出かけて来たのに、まだ新羅にも渡らず、やっと筑紫の館に着いたところで秋になってしまったので、この悲痛な歌をよんだのです。従って「今よりは」の初句がよく利いています。

「今からはもう秋になってしまったらしい。山の松かげでひぐらしがないたから。」という意味です。筑紫の館は、後に鴻臚館とよばれ、遣唐使や遣新羅使のための宿泊施設と外国の使節や商人のための迎賓館とを兼ねたもので、ここ福岡城跡内にありました。

現在も調査が進められている鴻臚館跡の地ですが、調査前は私が知る限りでも 平和台野球場→福岡第二十四連隊兵営内被服庫武器庫火薬庫→福岡城→お寺(室町時代?)→鴻臚館・筑紫館→古墳(7世紀前半のもの) だったそうです。

NHKで放送された「歴史でみる日本」でのお話しによると、古墳を壊しながら筑紫館を作っていたというのですから、国家的な大規模な工事だったと思われます。弥生中期~古墳時代後期まで、丹塗りの土器や円筒埴輪のかけらがみつかっていることからも筑紫館ができる以前は墓地だったと考えられています。

【参考】

「都府楼」10号 特集:鴻臚館 発行:(財)古都大宰府を守る会

「日本史大事典」第3巻 こ~し 発行:平凡社

「源氏物語の鑑賞と基礎知識」 №31 梅枝・藤裏葉 監修・鈴木一雄/編集・河添房江 発行:至文堂

「史跡 鴻臚舘跡」パンフレット 福岡市教育委員会

【引用】

新編日本古典文学全集9 「萬葉集4」 巻第十五~巻第二十 校注・訳者:小島憲之・木下正俊・東野治之 発行:小学館

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

宝皇女

第35代 皇極天皇・第37代 斉明天皇

天豊財重日足姫(あめとよたからいかしひたらしひめ)天皇

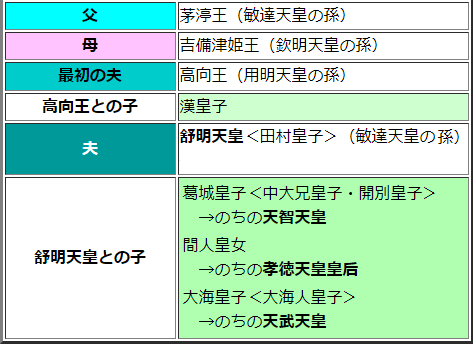

宝皇女は、初めに高向王(たかむくおう)に嫁がれ、漢皇子(あやのみこ)をお生みになり、後に田村皇子<のちの舒明天皇>に嫁がれ、葛城皇子(かつらぎのみこ)・間人皇女(はしひとのひめみこ)・大海皇子(おほしあまのみこ)をお生みになりました。

田村皇子の即位<舒明天皇>とともに、宝皇女は皇后となります。そして、舒明天皇が崩御された翌年に天皇として即位します。<皇極天皇>

その後、皇極天皇<宝皇女>は同母弟である軽皇子に譲位<孝徳天皇>。譲位後、皇極天皇は皇祖母尊(すめみおやのみこと)と申し上げるようになり、中大兄皇子<葛城皇子>を皇太子としました。

孝徳天皇が崩御された翌年に、皇祖母尊<宝皇女>は再び即位します。<斉明天皇>・・・日本史上、初めての重祚

斉明天皇<宝皇女>は、百済救援のため筑紫に赴きますが、筑紫の朝倉橘広庭宮で崩御。『紹運録』『水鏡』には享年68歳、『帝王編年記』には享年61歳とされています。

宝皇女が生きられた時代を見てみますと、天変地異や謀反の罪に問われ殺された人物の事件が頻繁に起きています。

◆シャーマン的!?「至徳の天皇」・・・皇極天皇時代

大干ばつが起きた時、蘇我入鹿が雨乞いの行法をすると失敗。

皇極天皇<宝皇女>は、南渕の川上に行幸され、ひざまづいて四方を拝み、天を仰いで祈られたました!

すると、雷が鳴って大雨が降り、5日間降り続いたことで、天下をあまねく潤したといいます。

国中の人民は、みな万歳と喜び称え「至徳します天皇なり(至徳の天皇である)」と申し上げました。

◆土木工事大好き!?「狂心」の天皇・・・斉明天皇時代

斉明天皇は事業を興すことを好まれ、水工(みずたくみ)に溝を掘らせ、香具山(かぐやま)の西から石上山(いそのかみやま)まで溝を通しました。舟200隻に石上山の石を積んで、水の流れに乗せて宮の東の山まで引き運び、石を積み重ねて石垣としました。

時の人は、「狂心(たぶれごころ)の渠。(狂心の溝である)」と誹謗しました。この溝を掘るのに費やした人夫は7万人余りといいます。

この後、さらに斉明天皇は奈良県吉野に吉野宮(離宮)を造営します。

※奈良県高市郡明日香村の「酒船石遺跡」が“宮の東の山の石垣”の跡ではないかといわれています。

皇極天皇時代には「至徳の天皇」とまで呼ばれたにもかかわらず、斉明天皇となってからは「狂心」と誹謗される天皇・・・。このギャップは何を表すのでしょう。

◆母の看病に専念・・・皇極天皇時代

皇極天皇<宝皇女>の母である吉備津姫王は、天皇の生母として「吉備島皇祖母命(きびのしますめらみおやのみこと)」と尊称されていました。この吉備島皇祖母命が病気に臥されてのち薨去され、喪葬が始まるまで、皇極天皇は床の傍らを離れず、誠心誠意をこめて看病なさいました。

◆孫・健王を愛した天皇・・・斉明天皇時代

息子である中大兄皇子と蘇我石川麻呂の娘・遠智娘との子、健王(たけるのみこ)は、わずか8歳で亡くなりました。

斉明天皇は、生まれつき物事に従順で節操があった孫・健王を大切に可愛がっていたので、激しく悲しみました。

「万歳千秋の後に、要(かなら)ず朕が陵に合葬(あわせはぶ)れ(私の死後、必ず私の陵に健王と合葬せよ)」と群臣に詔(みことのり)し、挽歌を3首詠んでいます。

今城なる 小丘が上に 雲だにも

著くし立たば 何か歎かむ

(今城の小丘の上に、せめて健王の姿を表す雲だけでもはっきりと立ったならば、どうしてこれほど嘆こうか)

射ゆ鹿猪を 認ぐ川上の 若草の

若くありきと 吾が思はなくに

(射られた鹿猪の足跡を求めて探す、その川辺にはえる若草のように、若く幼少であったとは私は思わないのに。→皇位継承者にふさわしかったのに)

飛鳥川 漲らひつつ 行く水の

間も無くも 思ほゆるかも

(飛鳥川があふれるように盛り上がって流れて行く、その水のように間(あいだ)も無く健王のことを思われてならないことだ・・・)

天皇はこれら3首を時々歌われては、お泣きになりました。

また、紀温湯(きのゆ)に行幸された時も健王のことを思い出し、悲しみお泣きになって、和歌を3首詠まれています。

山超えて 海渡るとも おもしろき

今城の内は 忘らゆましじ

(大和から、山を越えて海を渡っても、健王の墓所があり趣ある今城の地のことは、決して忘れられないでしょう)

水門の 潮のくだり 海くだり

後も暗に 置きてか行かむ

(河口から潮流に乗って海路を下り、都から鄙へ下る、あとのことが気になって暗い気持ちのまま、健王を置いて行くのであろうか)

愛しき 吾が若き子を

置きてか行かむ

(いとしい私の幼い孫である健王を、後に置いて行くのであろうか。)

母親思いで、孫を可愛がった宝皇女の姿は、情に熱い心優しい方だったように思われます。

◆温泉大好き!?

宝皇女は、舒明天皇の皇后時代~斉明天皇時代までの間に、津国の有間温湯・有間温湯宮(いずれも現在の兵庫県神戸市の有馬温泉)、伊予温湯宮・伊予の熟田津の石湯行宮(いずれも愛媛県松山市の道後温泉)、紀温湯(和歌山県西牟婁郡白浜町の湯崎温泉)に行幸しています。

有名な“有間皇子事件”は、斉明天皇が紀温湯に行幸して都を留守中に、有間皇子が謀反を企んだものとして紀温湯に護送され、藤白坂で絞首刑に処された事件です。

宝皇女(皇極天皇・斉明天皇)は、温泉好きなのかもしれませんね♪激動の時代を生きた宝皇女・・・。彼女はいったいどういった人物だったのか、興味が尽きません。

宝皇女(斉明天皇)が崩御された朝倉橘広庭宮跡や斉明天皇・天智天皇を祀る恵蘇八幡宮は筑後川の近くにありますが、この筑後川沿いには、歴史は浅いものの、原鶴温泉(朝倉市)という温泉があります。

(記録に残っていないだけで、斉明天皇の時代にも温泉があったりして!?)

朝倉へお越しの際は、お立ち寄りになってはいかがでしょう。

【参考・本文引用】

『新編日本古典文学全集51 十訓抄』 浅見和彦 校注・訳者/小学館 発行

『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』峯村文人 校注・訳者/小学館 発行

『新編日本古典文学全集4 日本書紀 3 巻第二十三 舒明天皇~巻三十 持統天皇』 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守 校注・訳者/小学館 発行

『別冊歴史読本52図説天皇陵 歴代天皇陵の歴史探訪紀』 新人物往来社 発行

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

斉明女帝の朝倉橘広庭宮と木の丸殿

その1の続きです。

木の丸殿跡

恵蘇八幡宮

●所在地:福岡県朝倉市山田字恵蘇宿166

斉明天皇の喪に服す中大兄皇子(のちの天智天皇)が過ごした宮殿『木の丸殿』跡に建つと伝わる恵蘇八幡宮を参拝しました。

恵蘇八幡宮は国道386号線<朝倉街道>沿いにあります。

「朝倉木丸殿舊蹟」の碑

大きな樟の木の下にあります。

≪恵蘇八幡宮・木の丸公園説明より≫

木の丸御殿跡

皇太子中大兄皇子は、御母斉明天皇がお亡くなりになって7日後の8月1日、御遺骸を朝倉橘広庭宮からこの地にお移しになり、その夕御陵山に仮に葬られた。そして、陵下の山腹に丸木の殿を作られ、1日を1ヵ月にかえて12日間、母君の喪に服されたといわれ、この地を「木の丸殿」「黒木の御所」と呼ぶようになった。

「木の丸殿」は現社殿付近に営まれたのだとか。

≪恵蘇八幡宮・木の丸公園説明より≫

恵蘇八幡宮の由来

昔、郡中33ヵ所(上座郡)の総社として栄え、現在は朝倉町の総社となっている。応神天皇、斉明天皇、天智天皇を祭神として祀り、毎年10月15日に御神幸が行われている。

由諸によると、斉明天皇は661年、百済国救援のため筑紫の朝倉橘広庭宮(朝倉町大字須川)に下られた。この時随行の中大兄皇子(後の天智天皇)は国家安泰と戦勝祈願のため、宇佐神宮(大分県)に奉幣使を遣わされた。使の一行が恵蘇山麓に達した時、天上から白幡が降り、幡に八幡大神の文字が浮かび出たことから、天孫八幡なる宮社が創建された。その後、天武天皇白凰元年(673)に斉明天皇・天智天皇を合祀し、この頃社名を恵蘇八幡宮に定めたといわれている。

現在の本殿は安永元年秋9月(1772)の改築である。

≪由緒書より≫

郷社 恵蘇八幡宮 木の丸殿

祭神

斉明天皇(第35代皇極天皇、第37代)

応神天皇(第10代)

天智天皇(第39代)

由緒

斉明天皇7年(西暦661年)建立

斉明天皇は百済救援のため朝倉町長安寺の橘広庭宮に皇居と大本営を遷されました 中大兄皇子(後の天智天皇)は国家安泰と武運長久を御祈願のため宇佐神宮の祭神応神天皇の御霊を奉り朝倉山天降八幡と崇められました その後 天武天皇の御代白凰元年壬申(673年)斉明・天智天皇の二神霊を勅命により合わせ祀り恵蘇八幡三柱大神と称しました 昔は上座郡中三十三村の総社でしたが現在朝倉町の総社氏神です

斉明天皇●葬地(御殯斂地)<●=“蒿”の下に“木”>

山上には斉明天皇の御陵といわれる前方後円墳があります 斉明天皇は661年5月9日(新暦6月14日)橘広庭宮にお着きになり7月24日(8月27日)病のため崩御されました(御年68歳) 中大兄皇子は御遺骸を一時山上に御殯葬され軍を進め後に奈良県高市郡越知岡村へ移されると記されています。

木の丸殿遺蹟

天智天皇は斉明天皇御殯葬のあと御陵山下に木皮のついた丸木で忌み殿を建て12日間喪に服されました 後世人々が「木の丸殿」と呼びました

天智天皇御製

秋の田の刈穂の庵のとまをあらみ

我が衣手は露にぬれつつ (小倉百人一首)

朝倉や木の丸殿に我居れば

名のりをしつつ行くは誰が子ぞ (新古今集)

※注意:日本書紀・説明看板・由緒書に矛盾がある部分がいくつかありますがそのままを記載しています。

≪教育委員会による看板より≫

このまるでんあと

木の丸殿跡

所在地 福岡県朝倉町大字山田字恵蘇宿166

由来

西暦661年5月9日、百済救済のために朝倉橘広庭宮に遷られた斉明天皇は、病気と長旅の疲労のため同年7月24日、御年68歳で崩御された。7日後の8月1日、皇太子中大兄皇子(後の天智天皇)は、母の御遺骸を一時朝倉山(御陵山)に御殯葬になり、御陵山の山腹(現在の八幡宮境内)に、木皮のついたままの丸木の柱を立て、板を敷き、芦の簾を掛け、苫をふき、あばらやなる屋に、塊を枕にし、1日を1ヶ月に代えて12日間喪に服されたといわれ、この地は「木の丸殿」「黒木の御所」と呼ばれるようになった。

喪に服された皇太子は

「朝倉や 木の丸殿に我居れば

名乗りをしつつ 行くは誰が子ぞ」

という歌を詠まれた。また筑後川のほとりで名月を鑑賞され、心の痛みを癒されたと伝えられている。(月見の岩)

恵蘇八幡宮のそばには、筑後川が流れています。

中大兄皇子(のちの天智天皇)もこの川を眺めたことでしょう。

筑後川は有明海へと注ぐ大河です。

*木の丸殿公園(駐車場側入口)には、「史跡 秋の田」と記された天智天皇の歌碑が立っています。

天智天皇御製 百人一首

秋の田のかりほの庵の苫をあらみ

我が衣手は露にぬれつつ

*御陵山(ごりょうざん)

恵蘇八幡宮境内にある御陵山(ごりょうざん)は朝倉橘広庭宮で崩御した斉明天皇を一時的に葬ったと伝わります。

≪教育委員会による看板より≫

町指定史跡 御陵山(恵蘇八幡宮1・2号墳)

所在地 福岡県朝倉町大字山田字恵蘇宿169

指定日 昭和45年8月1日

日本書紀によれば、「西暦661年5月、斉明天皇は百済救援のため朝倉橘広庭宮に遷られたが、病のため7月24日に崩御された。皇太子中大兄皇子は母斉明天皇崩御7日後の8月1日に御遺骸を橘広庭宮からこの地に移し、一時的に葬り…」と記されており、地元では御陵山と呼んでいる。

陵上には方二間(1,8メートル)の石柵が巡り、中央の塔石には「斉明帝●葬地」(●=“蒿”の下に“木”)と刻されている。

形態は前方後円墳ではないかという説もあるが、町では円墳二基とみて指定している。

私が日本書紀を確認してみたところ、上記の「 」内に書かれているような記述(一時的に葬ったこと)は記載されていないのですが・・・。

宮内庁に指定されている第35・37代皇極・斉明天皇陵は、奈良県高市郡高取町大字車木にある「越智崗上陵(おちのおかのえのみささぎ)」です。

その他、陵墓の候補として、橿原市小谷古墳、明日香村牽牛塚古墳、同越岩屋山古墳があげられています。

『日本書紀』によりますと、661年10月7日に斉明天皇の柩は帰途の海路につきます。(それまでは筑紫の磐瀬宮<長津宮>に柩が置かれていたと考えられます。)

そして、10月23日に天皇の柩は難波に帰還し停泊。11月7日に天皇の柩を飛鳥川原<飛鳥川原宮?>に運び、殯(もがり)を行いました。

中大兄皇子は、難波まで斉明天皇の柩を運ぶ途中、ある場所に船を停泊し、歌を詠んでいます。<日本書紀より>

君が目の 恋しきからに 泊てて居て

かくや恋ひむも 君が目を欲り

(生きている母君にお目にかかりたい。船で港に停泊して母君と共にいるのに、どうしてこれほど恋しさが募るのでしょうか。生きている母君にお目にかかりたくて・・・。)

中大兄皇子の慟哭が聞こえてきそうな哀しい歌です。

中大兄皇子<天智天皇>は、斉明天皇の菩提をともらうために大宰府に観世音寺(太宰府市)を発願するのでした。

次の記事で、宝皇女<のちの皇極天皇・重祚して斉明天皇>についてまとめてみました。