※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

古代の迎賓館

鴻臚館

●所在地:福岡県福岡市中央区城内(舞鶴公園内)

●交通 :西鉄バス「平和台鴻臚館前」バス停下車

:福岡市地下鉄「赤坂」駅下車

鴻臚館(こうろかん)は、外国の使節を接待した館で、筑紫(福岡市)・大和宮都の外港である難波(大阪)・平安京(京都)の3ヶ所に置かれました。

難波の鴻臚館は承和十一年(844)摂津国府に転用されます。

平安京の鴻臚館は、はじめ羅城門の両脇に設けられましたが、弘仁年間(810-824)に七条朱雀へ東鴻臚館・西鴻臚館として移されたと伝えられています。

2004年5月に国指定史跡となった筑紫の「鴻臚館」は、当初、「筑紫館(つくしのむろつみ・つくしのたち)と呼ばれ、平安時代初期(嵯峨天皇の時代?)に唐の外務省に相当する役所の“鴻臚寺”にならって「鴻臚館」と名を改めました。

“鴻臚”とは、賓客を迎える時、大声で伝達するという意味です。

日本書紀によると、持統二年(688)に新羅国使を筑紫館でもてなしたという記述が初見。鴻臚館の初見は、承和五年(838)、遣唐副使・小野篁が大宰鴻臚館で唐人沈道古と詩を唱和するという記述です。(注/これより少し後の承和14年(847年)『入唐求法巡礼行記』では鴻臚館の名称で登場)

11世紀になると鴻臚館の呼び名は「大宋国商客宿坊」となりますが、永承二年(1047)この宿坊が放火され犯人が捕らえられたという記述<『扶桑略記』>を最後に歴史から姿を消します。そのため、11世紀半ばまで使われていたと考えられます。

鴻臚館遺構の移り変わりは、5時期に区分されますが、建物の遺構の検出は第1期~3期までで、第4期(9世紀後半~)・第5期(10世紀後半~11世紀前半)は建物の遺構は、福岡城建築による破壊を受けたため検出されていません。しかし陶磁器が豊富に出土しています。

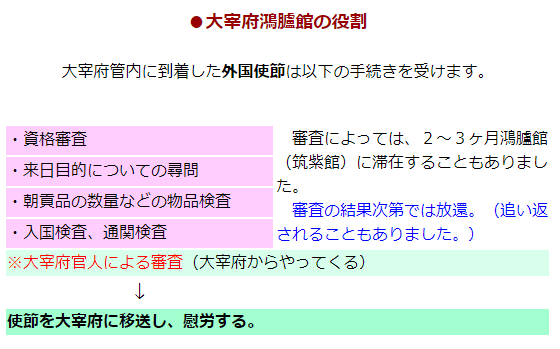

奈良時代<筑紫館時代>は、唐や新羅からの外国使節(※図1)をもてなしたり、日本から唐や新羅へ向かう遣唐使・遣新羅使・留学生の宿泊施設として利用されたりしました。

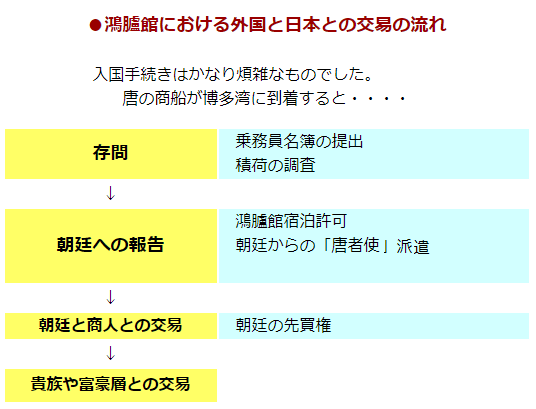

平安時代<鴻臚館時代>遣唐使の廃止(894年)後は、唐商人の接待・外国人の検問や貿易(※図2)などに用いられる外交の場にあてられ、現在それらを示す多くの国際色豊かな遺物が大量に出土しています。

筑紫の鴻臚館は大宰府(福岡県太宰府市)の諸機関のひとつであり、まだその全容が明らかになっていません。大宰府と鴻臚館は直線的な国道(官道)で結ばれていた可能性が高いといわれています。鴻臚館の発掘調査は場所を広げながら2021年度まで続くそうです。今後の発見に目が離せません♪

発掘調査が終わり整備された鴻臚館跡の一部は鴻臚館跡展示館<入場無料>と広場として市民の憩いの場となっています。

鴻臚館展示館では国際色豊かな出土品がたくさん展示されており鴻臚館の特色をよく反映しています。

※図1

※図2

筑紫の鴻臚館の場所

筑紫の鴻臚館の場所

鴻臚館の場所については、江戸時代以来、現在の福岡市博多区中呉服町付近に比定されてきました。

しかし中山平次郎(1871-1956)博士は、地名や「小右記」の刀伊の入寇<寛仁3年(1019年)3月28日から4月13日>の記事、「万葉集」などから福岡城内説を唱え、のちの発掘調査によって現在の地<福岡城跡内>と確認されました。

<万葉集 巻十五> 天平八年(736)に遣新羅使一行が故郷を思って筑紫館(つくしのむろつみ)で詠んだ歌です。

筑紫の館に至りて、本郷を遥かに望み、悽愴して作る歌四首

3652 志賀の海人の 一日も落ちず 焼く塩の 辛き恋をも 我はするかも

3653 志賀の浦に いざりする海人 家人の 待ち恋ふらむに 明かし釣る魚

3654 可之布江に 鶴鳴き渡る 志賀の浦に 沖つ白波 立ちし来らしも

一に云ふ、「満ちし来ぬらし」

3655 今よりは 秋付きぬらし あしひきの 山松陰に ひぐらし鳴きぬ

<鴻臚館(筑紫館)の地である条件>

●志賀島が眺望できる

●山松陰のひぐらし(セミ)の鳴き声が聞こえる

四首目の「今よりは~」の歌碑が舞鶴公園内(鴻臚館跡展示館の北西)にあります。

≪歌碑の案内板より≫

「筑紫の館」 万葉歌碑

天平八年(西暦七三六年)に新羅の国に派遣された使節一行が往路筑紫の館に着いた時、はるか故郷の大和の方を望んで、一行の中の一人がよんだ歌です。一行の人たちは秋になったら帰って来るからと家人に約束して出かけて来たのに、まだ新羅にも渡らず、やっと筑紫の館に着いたところで秋になってしまったので、この悲痛な歌をよんだのです。従って「今よりは」の初句がよく利いています。

「今からはもう秋になってしまったらしい。山の松かげでひぐらしがないたから。」という意味です。筑紫の館は、後に鴻臚館とよばれ、遣唐使や遣新羅使のための宿泊施設と外国の使節や商人のための迎賓館とを兼ねたもので、ここ福岡城跡内にありました。

現在も調査が進められている鴻臚館跡の地ですが、調査前は私が知る限りでも 平和台野球場→福岡第二十四連隊兵営内被服庫武器庫火薬庫→福岡城→お寺(室町時代?)→鴻臚館・筑紫館→古墳(7世紀前半のもの) だったそうです。

NHKで放送された「歴史でみる日本」でのお話しによると、古墳を壊しながら筑紫館を作っていたというのですから、国家的な大規模な工事だったと思われます。弥生中期~古墳時代後期まで、丹塗りの土器や円筒埴輪のかけらがみつかっていることからも筑紫館ができる以前は墓地だったと考えられています。

【参考】

「都府楼」10号 特集:鴻臚館 発行:(財)古都大宰府を守る会

「日本史大事典」第3巻 こ~し 発行:平凡社

「源氏物語の鑑賞と基礎知識」 №31 梅枝・藤裏葉 監修・鈴木一雄/編集・河添房江 発行:至文堂

「史跡 鴻臚舘跡」パンフレット 福岡市教育委員会

【引用】

新編日本古典文学全集9 「萬葉集4」 巻第十五~巻第二十 校注・訳者:小島憲之・木下正俊・東野治之 発行:小学館

「「PICK UP」から移動」カテゴリの最新記事

【サイトからブログへ移動しました】 花橘亭~なぎの旅行記~ PICK UP

【サイトからブログへ移動しました】 花橘亭~なぎの旅行記~ PICK UP 【PICK UP】 『源氏物語』ちはやぶる金の岬 織幡神社 <福岡県宗像市>

【PICK UP】 『源氏物語』ちはやぶる金の岬 織幡神社 <福岡県宗像市> 【PICK UP】 熊本に平安時代の歌人・清原元輔をたずねる 藤崎宮の清原元輔歌碑

【PICK UP】 熊本に平安時代の歌人・清原元輔をたずねる 藤崎宮の清原元輔歌碑 【PICK UP】 熊本に平安時代の歌人・清原元輔をたずねる 清原神社

【PICK UP】 熊本に平安時代の歌人・清原元輔をたずねる 清原神社 【PICK UP】 清少納言とは?

【PICK UP】 清少納言とは? 【PICK UP】 驚愕!笑激!?清原元輔、賀茂祭で落馬!

【PICK UP】 驚愕!笑激!?清原元輔、賀茂祭で落馬! 【PICK UP】 清原元輔(きよはらのもとすけ)とは?

【PICK UP】 清原元輔(きよはらのもとすけ)とは? 【PICK UP】 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く 此付近源融河原院址碑

【PICK UP】 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く 此付近源融河原院址碑 【PICK UP】 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く 本覚寺・上徳寺

【PICK UP】 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く 本覚寺・上徳寺 【PICK UP】 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く 渉成園(枳殻邸)

【PICK UP】 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く 渉成園(枳殻邸)