OR2010 (The 5th International Conference on Open Repositories)に参加してきました。

私はORにははじめて参加です。ほんとは昨年参加するつもりだったのですが、例のインフル騒動でキャンセルせざるをえませんでした。今回はoral1件、poster1件の共著者です。

日本からはNIIから3名、あと3名ぐらいだったかな。

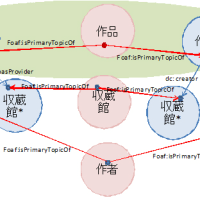

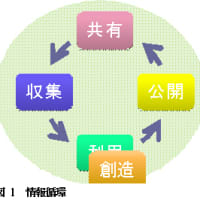

この会議にきて驚いたことはRepositoryが非常に大きな広がりをもって受け止められていることです。もちろん、このコミュニティにおいてもDspaceやEprintが主要なソフトウエアであるように文献を中心とする機関リポジトリ(Institutional Repository)が中心ではあります。しかし、すでにそこからどう展開していくかをみんなが考え、実践していることがわかりました。

KeynoteでのDavid De Roure (Oxford e-Research Centre)はe-Researchの動向を踏まえ、プロジェクトで行っているmyExperimentというソーシャルサイトの説明を説明していました。myExperimentは研究者版"mySpace"というわけですが、単に文献のshareだけでなく、多様なデータやmethodのshareができることがポイントです。もっぱらバイオインフォマティクスを対象にしているようだけれど、履歴やworkflowのshareといったことができるようです。

またパネルでもリポジトリの概念の広さが垣間見ることができました。Sandy Payette(DuraSpace)はクラウド化しdata curationをするのがリポジトリの次の世界であると述べました。 Francoise Genova (International Virtual Observatory Alliance)も天文学における観測データの共有の現状と今後について述べました。Norbert Lossau (Confederation of Open Access Repositories)はCOARの話でまあRepositoryの連携といったところ。 Stephen Abrams (DataONE / UC Curation Center California Digital Library) はCaliforniaにおける組織連合として、環境データのShareを行っていることを述べました。多くがdata repositoryのことを語っており、ここをどうするかが次世代の鍵となることは間違いないでしょう。

一方、別の点でおもしろかったのは様々な学問分野における情報の共有の仕方の違いです。自分を含めて、研究者はどうしても自分の周りの世界が学問の他の世界でも同じだと考えがちなんですが、実際には論文の位置づけとか情報共有とかの仕組みが分野ごとに違うわけです。それを実感することができました。

とくになぜarXivが重要なのは理解しました。高エネルギー物理(HEP)ではすでに60年代からジャーナルでは速報性に欠けるので世界中の機関間でプリプリントを交換するカルチャーが始まっていて、それがのちのarXivになるわけです。実に90%の情報アクセスはプリプリント(arXiv, SPRIES)に頼っているそうです。あとで北大の行木先生に伺いしたところ数学の世界でもジャーナル論文は時間がかかるので、プリプリントは重要でとりあえずプリプリントでだすそうです。これは僕の知っている工学系あるいは情報系ではないカルチャーです。また先のmyExperimentでも紹介されているようにバイオインフォマティクスではすでに特定のデータの共有は広く行われているようです。

こういった分野特有の文化をどうリポジトリ運営に活かしているかが課題で、それはやっぱり分野の研究者を積極的に巻き込んでいくしかないのでしょう。myExperimentもソフトウエアとしても素晴らしいものですが、やっぱり一つの分野でもいいから実ニーズを取り込んでいるところが迫力をだしているだと思います。

PS. ちなみにマドリッドは40度にも達する暑さで体にしんどいものでした。ただ

W杯の準決勝の日がディナーの夜で、会場のテレビを持ち込んでディナー中観戦というとってもめずらしい状況となりました。実は会議会場はサッカースタジアムの隣でバスで戻ってくると、熱狂する人々の群れがまだいて、これはよい体験でした。

私はORにははじめて参加です。ほんとは昨年参加するつもりだったのですが、例のインフル騒動でキャンセルせざるをえませんでした。今回はoral1件、poster1件の共著者です。

日本からはNIIから3名、あと3名ぐらいだったかな。

この会議にきて驚いたことはRepositoryが非常に大きな広がりをもって受け止められていることです。もちろん、このコミュニティにおいてもDspaceやEprintが主要なソフトウエアであるように文献を中心とする機関リポジトリ(Institutional Repository)が中心ではあります。しかし、すでにそこからどう展開していくかをみんなが考え、実践していることがわかりました。

KeynoteでのDavid De Roure (Oxford e-Research Centre)はe-Researchの動向を踏まえ、プロジェクトで行っているmyExperimentというソーシャルサイトの説明を説明していました。myExperimentは研究者版"mySpace"というわけですが、単に文献のshareだけでなく、多様なデータやmethodのshareができることがポイントです。もっぱらバイオインフォマティクスを対象にしているようだけれど、履歴やworkflowのshareといったことができるようです。

またパネルでもリポジトリの概念の広さが垣間見ることができました。Sandy Payette(DuraSpace)はクラウド化しdata curationをするのがリポジトリの次の世界であると述べました。 Francoise Genova (International Virtual Observatory Alliance)も天文学における観測データの共有の現状と今後について述べました。Norbert Lossau (Confederation of Open Access Repositories)はCOARの話でまあRepositoryの連携といったところ。 Stephen Abrams (DataONE / UC Curation Center California Digital Library) はCaliforniaにおける組織連合として、環境データのShareを行っていることを述べました。多くがdata repositoryのことを語っており、ここをどうするかが次世代の鍵となることは間違いないでしょう。

一方、別の点でおもしろかったのは様々な学問分野における情報の共有の仕方の違いです。自分を含めて、研究者はどうしても自分の周りの世界が学問の他の世界でも同じだと考えがちなんですが、実際には論文の位置づけとか情報共有とかの仕組みが分野ごとに違うわけです。それを実感することができました。

とくになぜarXivが重要なのは理解しました。高エネルギー物理(HEP)ではすでに60年代からジャーナルでは速報性に欠けるので世界中の機関間でプリプリントを交換するカルチャーが始まっていて、それがのちのarXivになるわけです。実に90%の情報アクセスはプリプリント(arXiv, SPRIES)に頼っているそうです。あとで北大の行木先生に伺いしたところ数学の世界でもジャーナル論文は時間がかかるので、プリプリントは重要でとりあえずプリプリントでだすそうです。これは僕の知っている工学系あるいは情報系ではないカルチャーです。また先のmyExperimentでも紹介されているようにバイオインフォマティクスではすでに特定のデータの共有は広く行われているようです。

こういった分野特有の文化をどうリポジトリ運営に活かしているかが課題で、それはやっぱり分野の研究者を積極的に巻き込んでいくしかないのでしょう。myExperimentもソフトウエアとしても素晴らしいものですが、やっぱり一つの分野でもいいから実ニーズを取り込んでいるところが迫力をだしているだと思います。

PS. ちなみにマドリッドは40度にも達する暑さで体にしんどいものでした。ただ

W杯の準決勝の日がディナーの夜で、会場のテレビを持ち込んでディナー中観戦というとってもめずらしい状況となりました。実は会議会場はサッカースタジアムの隣でバスで戻ってくると、熱狂する人々の群れがまだいて、これはよい体験でした。