鎌倉時代の裁判制度

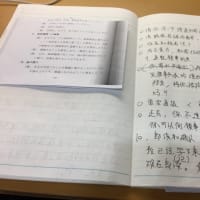

〔初期〕各機関の管轄は、訴訟当事者の身分と所在を基準

御家人…問注所(受理)→鎌倉殿(執権、連署が臨席する評定で確定)

非御家人…鎌倉市中は政所、諸国は問注所

御家人を一方当事者とする訴訟は後、引付が受理

〔やがて〕訴訟分類による区分

①所務沙汰

御家人などの所領相論に係る訴

②雑務沙汰

不動産を除く民事訴訟

③検断沙汰

刑事事件

※被害者・加害者の一方が地頭・御家人であること

→法は家庭に入らず、主従に入らず

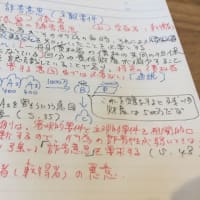

手続き

①原告による訴状の提出

※訴人・論人の名を示す

※財産関係は、訴訟対象を示す

※証拠を示す

→当事者主義を徹底し、幕府は原則、捜査せず

(検断沙汰)

②「問状之召文」が論人に送られる

③訴状・陳状の往復3回「三問三答」

※論人が出頭しない、出頭しても陳状を示さないときは、日限召文を送り、それでも出頭しなければ、身柄確保となる

※途中での和与や、三問三答の打ち切りがある

④対決(口頭弁論)

※証拠が重視、物証、使者による検証、書証

⑥判決

侍所頭人・奉行が連署した下知状が、勝訴者に発給される

(所務沙汰)

①訴人が問注所の財務賦に訴状・具書(書証)を提出

②訴状の裏に賦奉行が銘を加え、引付に送付

③引付は、くじにより、担当奉行を選び、論人に問状を給付

④論人は、陳情を提出し、三問三答する

〇非理が明らかになれば、ここで判決が下る

⑤召文が発給され、当事者双方が引付によばれ対決する

※召文は3回まで、とくに期限を切るものを日限召文という

※召文違背は、訴人に道理があれば論所(訴訟の対象物)は訴人に給付し、道理なければ没収して第三者に給付

〇証拠文書を重視

〇当事者主義

・証拠の提出、文書の送達、召文違背の咎は当事者真正、謀書の立証責任

⑥審理修了後、引付で評議

⑦両当事者の主張・理非を記した引付勘禄事書(判決草案)を作成

⑧評定衆により引付勘禄事書が承認されると、裁許文が作成され、引付頭人から勝訴者に送達

尚、和与(和解)も当事者主義であり、和与状を裁判所に提出し、下知状により承認される必要があり、私和与は、後の訴訟で証拠としての効力を有しない。また、承久の乱いご本所・御家人訴訟が急増したため、和与は推奨された。

①和与状を作成し相手方に渡す

イ)和与の条件、ロ)当事者の連署

②訴訟機関に提出

③和与裁許状の発給

以上

〔初期〕各機関の管轄は、訴訟当事者の身分と所在を基準

御家人…問注所(受理)→鎌倉殿(執権、連署が臨席する評定で確定)

非御家人…鎌倉市中は政所、諸国は問注所

御家人を一方当事者とする訴訟は後、引付が受理

〔やがて〕訴訟分類による区分

①所務沙汰

御家人などの所領相論に係る訴

②雑務沙汰

不動産を除く民事訴訟

③検断沙汰

刑事事件

※被害者・加害者の一方が地頭・御家人であること

→法は家庭に入らず、主従に入らず

手続き

①原告による訴状の提出

※訴人・論人の名を示す

※財産関係は、訴訟対象を示す

※証拠を示す

→当事者主義を徹底し、幕府は原則、捜査せず

(検断沙汰)

②「問状之召文」が論人に送られる

③訴状・陳状の往復3回「三問三答」

※論人が出頭しない、出頭しても陳状を示さないときは、日限召文を送り、それでも出頭しなければ、身柄確保となる

※途中での和与や、三問三答の打ち切りがある

④対決(口頭弁論)

※証拠が重視、物証、使者による検証、書証

⑥判決

侍所頭人・奉行が連署した下知状が、勝訴者に発給される

(所務沙汰)

①訴人が問注所の財務賦に訴状・具書(書証)を提出

②訴状の裏に賦奉行が銘を加え、引付に送付

③引付は、くじにより、担当奉行を選び、論人に問状を給付

④論人は、陳情を提出し、三問三答する

〇非理が明らかになれば、ここで判決が下る

⑤召文が発給され、当事者双方が引付によばれ対決する

※召文は3回まで、とくに期限を切るものを日限召文という

※召文違背は、訴人に道理があれば論所(訴訟の対象物)は訴人に給付し、道理なければ没収して第三者に給付

〇証拠文書を重視

〇当事者主義

・証拠の提出、文書の送達、召文違背の咎は当事者真正、謀書の立証責任

⑥審理修了後、引付で評議

⑦両当事者の主張・理非を記した引付勘禄事書(判決草案)を作成

⑧評定衆により引付勘禄事書が承認されると、裁許文が作成され、引付頭人から勝訴者に送達

尚、和与(和解)も当事者主義であり、和与状を裁判所に提出し、下知状により承認される必要があり、私和与は、後の訴訟で証拠としての効力を有しない。また、承久の乱いご本所・御家人訴訟が急増したため、和与は推奨された。

①和与状を作成し相手方に渡す

イ)和与の条件、ロ)当事者の連署

②訴訟機関に提出

③和与裁許状の発給

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます