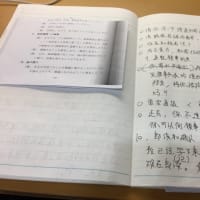

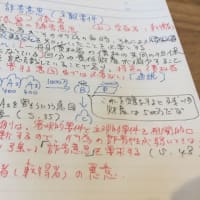

動産質(と不動産質)

動産質の効力発生要件は、引渡しであるから、要物契約(⇔諾成契約)とされる。引渡しは、現実の引渡しに限らないが、〔345〕は、質権者は、設定者に自己の代りに占有させることを禁止するから、〔183〕占有改定による引渡しはできないが、既に質権者の手元にある場合、〔182(2)〕簡易の引渡し、(旧所有者(本人)が、設定者(新所有者)のために、質権者(占有代理人)が保存することを指図する、指図による占有移転?)、認められる。

動産質の対抗要件は、目的物を継続して占有することであり、直接占有の必要はない、したがって、賃貸人や、寄託者も、対抗要件を備えることができる。

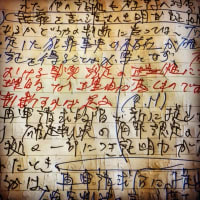

なお、質物の引渡しは、質権の効力発生要件とは分けて考えるのが近時の学説らしい(p315)。つまり、質権者がいったん引渡しを受けた物を、任意に設定者に返還したとき、設定者が失うものは、その物を質権者に引渡す義務(質権者の権利)であり、質権契約自体は質権設定契約が効力発生要件であると、説明する。こう考えないと、質物の返還をもって、設定者は質権が解除されたと、主張できることになる。(但し、質権者は質物を留置していないと、質権について消滅時効にかかる?)

細かい点であるが、動産質の目的物は、引き渡しが可能な物に限られるので、法令によって引渡しが禁止されていないことも必要だが、物自体が主物とともに引渡しできるものでないかぎり、従物には質権の効力が及ばない(C.F抵当権、不動産質)。なお、目的物から生ずる果実を、質権者が収取し、その弁済に充てることができる。(この点、不動産質についても同じC.F.抵当権)

被担保債権については、金銭債権に限らず、行為の給付を求めることも、継続的取引関係についての根質も認められるが、注意が必要なのは、根質の場合には、予め極度額を定めておく必要が無いので、そうすると物を引き渡す時、いくら払ったら返してくれるのかの相談が無くても良いことになろうが、それでいいのだ(概ねその物の価値が基準となるから??)。

また、被担保債権の中には元本、利息、違約金、質権実行の費用、質物の保存の費用、および質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償が、含まれる。だから、設定者はこれらを加えて返さないといけない。

ーーーーーーーーー

この点、不動産質について、補足をしたい。

不動産質では、質権者は、被担保債権に利息、その他不動産の管理に支出した管理費などを、上乗せして、不動産質設定者に請求することができない。その代わりに、不動産質権者は、特約の無い限り、質物をその用法に従って、使用・収益することができる。

この点が、動産質との大きな違いであり、民法の、宝の持ち腐れを嫌う性格が、現れている。

ーーーーーーーーー

質物の使用収益については、不動産とは違い、原則として認められていないが、設定者の承諾があれば、使用、賃貸、又は担保に供与することがが可能となる。もちろん、保存行為には設定者の承諾を要しない。質権者は、その使用によって、得られた果実について、優先弁済を受ける。

なお、目的物の占有が第三者に侵奪されたとき、判例は、物権的請求権の行使を認めず、占有回収の訴えによるとするが、それでは、質物が奪取以外の方法(詐取、遺失)で侵害されたときに返還請求できないという、問題がある(p318)。

また、想像しにくいのだが、質権にも物上代位権が認められる。質物は質権者が占有していても、その質物に掛けられた保険金が設定者に下りる場合などに、行使ができようか。

なお、質権の実行は原則、動産競売手続きによるが、競売しても費用倒れになるなど正当な理由があれば、動産質権者は、鑑定人の評価に従い、質物をもって直ちに弁済に充当することを裁判所に請求できる〔354前段〕。だが、一方で、弁済期到来後であれば、質権者と設定者は流質の合意をすることもできるとされるから、実際にはこれが多いのではないだろうか(?一般的に想像する庶民金融は流質契約だろう→〔質屋19〕営業質屋は認められる)ただ、ここで民法が懸念しているのは、質権者による物権の「丸取り」による、暴利行為を規制することだろう。

*この点、譲渡担保との関係は未習

以上

動産質の効力発生要件は、引渡しであるから、要物契約(⇔諾成契約)とされる。引渡しは、現実の引渡しに限らないが、〔345〕は、質権者は、設定者に自己の代りに占有させることを禁止するから、〔183〕占有改定による引渡しはできないが、既に質権者の手元にある場合、〔182(2)〕簡易の引渡し、(旧所有者(本人)が、設定者(新所有者)のために、質権者(占有代理人)が保存することを指図する、指図による占有移転?)、認められる。

動産質の対抗要件は、目的物を継続して占有することであり、直接占有の必要はない、したがって、賃貸人や、寄託者も、対抗要件を備えることができる。

なお、質物の引渡しは、質権の効力発生要件とは分けて考えるのが近時の学説らしい(p315)。つまり、質権者がいったん引渡しを受けた物を、任意に設定者に返還したとき、設定者が失うものは、その物を質権者に引渡す義務(質権者の権利)であり、質権契約自体は質権設定契約が効力発生要件であると、説明する。こう考えないと、質物の返還をもって、設定者は質権が解除されたと、主張できることになる。(但し、質権者は質物を留置していないと、質権について消滅時効にかかる?)

細かい点であるが、動産質の目的物は、引き渡しが可能な物に限られるので、法令によって引渡しが禁止されていないことも必要だが、物自体が主物とともに引渡しできるものでないかぎり、従物には質権の効力が及ばない(C.F抵当権、不動産質)。なお、目的物から生ずる果実を、質権者が収取し、その弁済に充てることができる。(この点、不動産質についても同じC.F.抵当権)

被担保債権については、金銭債権に限らず、行為の給付を求めることも、継続的取引関係についての根質も認められるが、注意が必要なのは、根質の場合には、予め極度額を定めておく必要が無いので、そうすると物を引き渡す時、いくら払ったら返してくれるのかの相談が無くても良いことになろうが、それでいいのだ(概ねその物の価値が基準となるから??)。

また、被担保債権の中には元本、利息、違約金、質権実行の費用、質物の保存の費用、および質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償が、含まれる。だから、設定者はこれらを加えて返さないといけない。

ーーーーーーーーー

この点、不動産質について、補足をしたい。

不動産質では、質権者は、被担保債権に利息、その他不動産の管理に支出した管理費などを、上乗せして、不動産質設定者に請求することができない。その代わりに、不動産質権者は、特約の無い限り、質物をその用法に従って、使用・収益することができる。

この点が、動産質との大きな違いであり、民法の、宝の持ち腐れを嫌う性格が、現れている。

ーーーーーーーーー

質物の使用収益については、不動産とは違い、原則として認められていないが、設定者の承諾があれば、使用、賃貸、又は担保に供与することがが可能となる。もちろん、保存行為には設定者の承諾を要しない。質権者は、その使用によって、得られた果実について、優先弁済を受ける。

なお、目的物の占有が第三者に侵奪されたとき、判例は、物権的請求権の行使を認めず、占有回収の訴えによるとするが、それでは、質物が奪取以外の方法(詐取、遺失)で侵害されたときに返還請求できないという、問題がある(p318)。

また、想像しにくいのだが、質権にも物上代位権が認められる。質物は質権者が占有していても、その質物に掛けられた保険金が設定者に下りる場合などに、行使ができようか。

なお、質権の実行は原則、動産競売手続きによるが、競売しても費用倒れになるなど正当な理由があれば、動産質権者は、鑑定人の評価に従い、質物をもって直ちに弁済に充当することを裁判所に請求できる〔354前段〕。だが、一方で、弁済期到来後であれば、質権者と設定者は流質の合意をすることもできるとされるから、実際にはこれが多いのではないだろうか(?一般的に想像する庶民金融は流質契約だろう→〔質屋19〕営業質屋は認められる)ただ、ここで民法が懸念しているのは、質権者による物権の「丸取り」による、暴利行為を規制することだろう。

*この点、譲渡担保との関係は未習

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます