穴師坐兵主神社から下り坂を少し下ったところに第12代景行天皇の纒向日代宮伝承地、さらに下ると同じく景行天皇の纒向日代宮跡とされる場所があります。このふたつの違いはよくわかりません。その距離はわずか数十メートルなので同じ宮跡に碑が2カ所あるということなのか、それとも違う宮跡を意味しているのか。

まずは日代宮伝承地です。大和高原龍王山の尾根の延長の傾斜地、標高の高いところにあるので、奈良盆地を見下ろす眺めがいい。

桜井市が説明板などを整備したと思われます。

景行天皇陵に治定される渋谷向山古墳が右手に見えます。

数十メートル下ったところにある纒向日代宮跡の碑。

こちらは穴師坐兵主神社による説明です。石碑も神社が建てたのでしょうか。伝承地と宮跡。やはりこの距離なら同じ場所にふたつの碑があると見ていいでしょう。何だかどうでもいいことを考え込んでしまいました。

このあと訪ねる第11代垂仁天皇の纒向珠城宮跡はここからさらに下ったほぼ平地と言って差し支えのないところにあるのですが、垂仁天皇の次の景行天皇が暮らしやすい平地から不便で暮らしにくい傾斜地に宮を設けた意味がよくわかりません。大雨が降った後の大和川の氾濫から逃れるため、自らが治める大和の国を上から眺めるため、それとも敵からの攻撃に対して少しでも防御性を高めるため、のいずれかしかないと思います。

日本書紀によると、景行天皇は自ら出向いて九州の地を平定し、さらには子の日本武尊を各地に遣わしてほぼ全国を平定した天皇です。より高みから見下ろしたかったのでしょうか。

纒向日代宮跡からさらに西に下ると右手に木々の茂った小山が現れます。珠城山古墳群です。穴師集落の小さな尾根上に位置する3基の前方後円墳で国の史跡に指定されています。東側(手前)から1号墳、2号墳、3号墳とほぼ東西を軸に並べています。ただし、1号墳と3号墳は前方部を西に向けていますが、2号墳だけが反対向きになっています。

1号墳と2号墳の間に急な石段があり、これを上ると1号墳の後円部と2号墳の後円部の間に出ます。ここからそれぞれの墳丘に上ることができます。まず西側の2号墳に上って前方部のほうへ進みます。

2号墳の墳丘。

2号墳の全長は85m。内部主体は不明で、前方部の前面にはかつて小石室が存在していましたが現在は消滅しています。前方部を先端まで進んで縁をおりると隣接する3号墳の前方部に突き当たります。

2号墳前方部の縁。

3号墳前方部の縁。

3号墳の全長は50m。6世紀後半の築造と考えられています。写真に写る前方部の一部を残しほぼ消滅していますが、前方部と後円部に1基ずつの横穴式石室あり、前方部の石室から耳環、太刀片、土器類が出土しました。後円部の石室は全長9.7mで組合せ式石棺があり、金銅製双鳳文透彫杏葉等全国的にも例の少ない豪華な副葬品が出土しています。

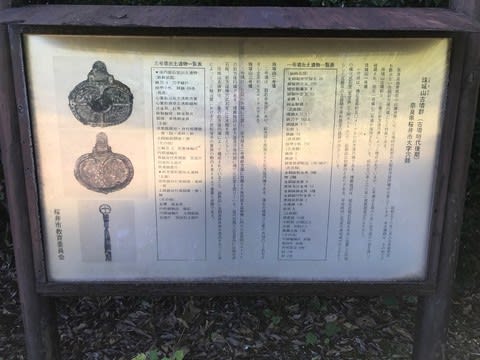

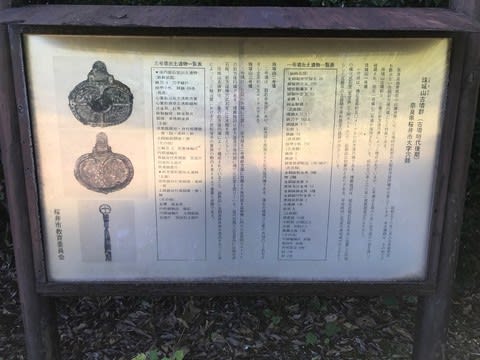

帰りは墳丘に上らずに墳丘の裾部に沿って戻ると広場にでます。そこには説明板が立っていました。

もとの場所に戻って次は1号墳です。後円部の頂上は小さな祠が立っています。

1号墳は全長50m。築造時期は6世紀中~後半と考えられています。後円部に南に開口する4.7mの横穴式石室があり、組合せ式の凝灰岩製石棺から人骨や挂甲、刀子、ガラス製小玉、石室内から環頭太刀、武器類、工具類、金銅製勾玉、銀製空玉、琥珀製棗玉、鞍金具等の馬具類等多種多様の副葬品が出土しました。

墳丘を降りて石室を見学します。

3基の古墳の築造時期はいずれも古墳時代後期(6世紀)で、2号墳→1号墳→3号墳の順に築かれたと考えられています。垂仁天皇と景行天皇のそれぞれの宮跡に挟まれた場所に築かれているので、その時代のものかと思いきや、6世紀というと纏向においてはどれも新しい古墳と言えます。

この2号墳の南側、自転車で下ってきた坂道の脇に「纒向珠城宮伝承地」の説明板が立っています。

これも桜井市によるものなのでしょう。

ここからさらに西に200メートルほど行くと今度は「纒向珠城宮跡」の石碑があります。

これでわかりました。桜井市が立てた新しい碑には「伝承地」と書かれ、以前からある石碑には「宮跡」と書かれています。それぞれの立てられた場所が違う理由はよくわかりませんが、纒向日代宮も纒向珠城宮もどちらも「宮跡」と「伝承地」があって、それは別々の場所を指し示しているのではなく、同じ場所のことを示しながらも碑の場所が違うということです。やはりどうでもいいことでした。

日本書紀垂仁紀に「更に巻向に都をつくる。是を珠城宮と謂布ふ」との記載があることから、垂仁天皇が纒向に宮をおいたのはわかるとしても、この場所であるとどうして言えるのでしょうか。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

まずは日代宮伝承地です。大和高原龍王山の尾根の延長の傾斜地、標高の高いところにあるので、奈良盆地を見下ろす眺めがいい。

桜井市が説明板などを整備したと思われます。

景行天皇陵に治定される渋谷向山古墳が右手に見えます。

数十メートル下ったところにある纒向日代宮跡の碑。

こちらは穴師坐兵主神社による説明です。石碑も神社が建てたのでしょうか。伝承地と宮跡。やはりこの距離なら同じ場所にふたつの碑があると見ていいでしょう。何だかどうでもいいことを考え込んでしまいました。

このあと訪ねる第11代垂仁天皇の纒向珠城宮跡はここからさらに下ったほぼ平地と言って差し支えのないところにあるのですが、垂仁天皇の次の景行天皇が暮らしやすい平地から不便で暮らしにくい傾斜地に宮を設けた意味がよくわかりません。大雨が降った後の大和川の氾濫から逃れるため、自らが治める大和の国を上から眺めるため、それとも敵からの攻撃に対して少しでも防御性を高めるため、のいずれかしかないと思います。

日本書紀によると、景行天皇は自ら出向いて九州の地を平定し、さらには子の日本武尊を各地に遣わしてほぼ全国を平定した天皇です。より高みから見下ろしたかったのでしょうか。

纒向日代宮跡からさらに西に下ると右手に木々の茂った小山が現れます。珠城山古墳群です。穴師集落の小さな尾根上に位置する3基の前方後円墳で国の史跡に指定されています。東側(手前)から1号墳、2号墳、3号墳とほぼ東西を軸に並べています。ただし、1号墳と3号墳は前方部を西に向けていますが、2号墳だけが反対向きになっています。

1号墳と2号墳の間に急な石段があり、これを上ると1号墳の後円部と2号墳の後円部の間に出ます。ここからそれぞれの墳丘に上ることができます。まず西側の2号墳に上って前方部のほうへ進みます。

2号墳の墳丘。

2号墳の全長は85m。内部主体は不明で、前方部の前面にはかつて小石室が存在していましたが現在は消滅しています。前方部を先端まで進んで縁をおりると隣接する3号墳の前方部に突き当たります。

2号墳前方部の縁。

3号墳前方部の縁。

3号墳の全長は50m。6世紀後半の築造と考えられています。写真に写る前方部の一部を残しほぼ消滅していますが、前方部と後円部に1基ずつの横穴式石室あり、前方部の石室から耳環、太刀片、土器類が出土しました。後円部の石室は全長9.7mで組合せ式石棺があり、金銅製双鳳文透彫杏葉等全国的にも例の少ない豪華な副葬品が出土しています。

帰りは墳丘に上らずに墳丘の裾部に沿って戻ると広場にでます。そこには説明板が立っていました。

もとの場所に戻って次は1号墳です。後円部の頂上は小さな祠が立っています。

1号墳は全長50m。築造時期は6世紀中~後半と考えられています。後円部に南に開口する4.7mの横穴式石室があり、組合せ式の凝灰岩製石棺から人骨や挂甲、刀子、ガラス製小玉、石室内から環頭太刀、武器類、工具類、金銅製勾玉、銀製空玉、琥珀製棗玉、鞍金具等の馬具類等多種多様の副葬品が出土しました。

墳丘を降りて石室を見学します。

3基の古墳の築造時期はいずれも古墳時代後期(6世紀)で、2号墳→1号墳→3号墳の順に築かれたと考えられています。垂仁天皇と景行天皇のそれぞれの宮跡に挟まれた場所に築かれているので、その時代のものかと思いきや、6世紀というと纏向においてはどれも新しい古墳と言えます。

この2号墳の南側、自転車で下ってきた坂道の脇に「纒向珠城宮伝承地」の説明板が立っています。

これも桜井市によるものなのでしょう。

ここからさらに西に200メートルほど行くと今度は「纒向珠城宮跡」の石碑があります。

これでわかりました。桜井市が立てた新しい碑には「伝承地」と書かれ、以前からある石碑には「宮跡」と書かれています。それぞれの立てられた場所が違う理由はよくわかりませんが、纒向日代宮も纒向珠城宮もどちらも「宮跡」と「伝承地」があって、それは別々の場所を指し示しているのではなく、同じ場所のことを示しながらも碑の場所が違うということです。やはりどうでもいいことでした。

日本書紀垂仁紀に「更に巻向に都をつくる。是を珠城宮と謂布ふ」との記載があることから、垂仁天皇が纒向に宮をおいたのはわかるとしても、この場所であるとどうして言えるのでしょうか。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

| 古代日本国成立の物語 ~邪馬台国vs狗奴国の真実~ |

| 小嶋浩毅 | |

| 日比谷出版社 |