Ⅲ

法王国からの使節が、

このドーラベルンに入るには、

まだ、少しだけ残された時間がある。

確かに女教皇は、

大神殿から精鋭を選りすぐり、

使節を派遣したが、

その動きが鈍いのだ。

バルマードとしては、

一国の王として、

出来るだけ早い時期に、

彼らを受け入れたいとも思ってはいたが、

本音から言えば、

最愛の我が子との別れが惜しい

といった感じではあった。

バルマードは、王として、

あまりに人間味溢れる性格というか、

政治の駆け引きよりも、

人々の絆を優先するような、

優しい性格であった為、

義に厚く、

同時に不器用な人間であった。

そんな性格の彼が、

『王』として、

その座に君臨していられるのも、

このティヴァーテ剣王国が、

『最強』である

からの一言に尽きる。

もし彼が、小国の王であれば、

彼のその甘さは、

国を危うくし、

民に災いをもたらしたであろう。

剣王国の家臣たちには、

バルマード王の、

「ウィルハルト王子に対する

教育が甘い。」

と声にする者も、

決して、少なくは無かった。

武を以って成る

『剣王家』の、

その、ただ一人の王子である、

ウィルハルトが、

将軍どころか、

百人隊長程度の戦士より、

武芸にて劣るというのは、

誰もが、不安に思うところであろう。

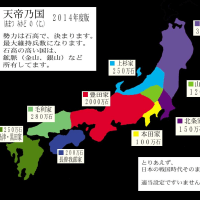

ティヴァーテ剣王国には、

万人隊長格(将軍クラス)の戦士が

十名以上もおり、

その軍団数は、十二である。

軍団数の上では、

他国のそれと大差ないが、

軍団長全員が、

将軍クラス(内、一名がマスタークラス。)

の戦士であり、

質の上で、他国を圧倒している。

第一軍、『ダイアモンド』の軍は、

バルマード王の直轄であるが、

その兵数は、700と少ない。

そして、

第二軍から、第五軍までが、

剣王国の軍団中、最恐と恐れられる、

『四天王』の軍となる。

各、四天王が所有する兵力はともかく、

彼らの、その戦士LVは、

公(おおやけ)にはされていない。

その実力が、

あまりに高すぎる故に、だ。

第二軍 『ガーネット』の軍

忠義候 グライト将軍

戦士LV 91

兵数 30000

第三軍 『アレキサンドライト』の軍

優美候 ハインウィンド将軍

戦士LV 94

兵数 25000

第四軍 『サファイア』の軍

慈愛候 凛花(リンカ)将軍

戦士LV 98

兵数 20000

第五軍 『ルビー』の軍

威厳候 メビウス将軍

戦士LV 96

兵数 18000

の以上が、四天王の軍勢である。

各々の軍団が、

一国の軍隊と対等に渡り合える

もしくは、

それ以上の戦力を有している。

四天王の各々は、

剣王の意に従順であるが、

その四天王たちの実力すら

知らされていない、他の将軍たちは、

やはり、気が気ではない。

その苦言も、

臣下として国を思えばこそのものである。

「皆の言うように、

私はきっと我が子に対して

甘いのだろうね。」

と、バルマードは家臣たちを前に言う。

そんな真っ直ぐな彼の姿勢は、

家臣たちにそれ以上の言葉を言うのを躊躇わせた。

バルマード王自身は、

確かに人望も厚く、

何より、偉大なる

『大陸最強の剣王』と称される人物である。

しかし、その名が偉大すぎる故に、

それを継ぐウィルハルト王子には、

結果、多大なる負荷がかかる。

家臣たちはそう口にしたかったのだろうと、

バルマード自身も頭では理解はしていた。

王城ドーラベルンの謁見の間を

少し奥に行くと在る、王の居室に、

バルマードと、

彼の師であるヤマモトはいた。

「バルマードよ、

お前さんは物事を少し難しく

考えすぎとるんじゃないのかい?」

バルマードの入れた

香り高いコーヒーを口にしながら、

ゆったりとした感じで、

革張りのベンチシートに腰を下ろすヤマモト。

ヤマモトは、

少しは気を抜いたらどうだ?

といった表情で、

彼に向かって、そう言ってやった。

「確かに、

師匠の仰る通りであると、

私自身も感じては、おります。」

「最高の剣士、

最高の師にはならずと、そういう事かの。

まあ、ワシ自身、

お前さんにも他の弟子たちにも、

良い師であったかは分からんがの。」

バルマードの趣味趣向で固められた室内は、

荘厳なる王城ドーラベルンの

その王の個室にしては、

やや緊張感に欠ける作りというか、

一見、アンティークを基調した

古き良き、喫茶店のような雰囲気である。

バルマードは、

王としての誇りや権威に

固執する性格ではないが、

独り身の生活が長く続くと、

部屋の方も趣味の方も、

段々と、埋め尽くされていくようだ。

雑多な物が色々と置いてはあるが、

部屋自体はキチンと片付いている。

ウィルハルトが、

まめに掃除に来てくれるせいだろう。

ヤマモトは、その室内で

ウィルハルトが焼いたという

色んな形のクッキーを口にしながら、

彼、バルマードに向かって

こう言った。

「嫁としては、

完璧な教育は出来ておるな。

まあ、仮にウィルちゃんが、

次期王として相応しくなくとも、

お前さんが長生きして、

次の代まで守り抜けばいいだけじゃからの。」

「恐れ入ります。

しかし、それでは

あまりに無責任と言いましょうか、

やはり、可愛い子には

旅をさせろというのが、

親としての選択でありましょうか。

私も、早く子離れをしなくてはいけないと、

反省はしているのですが。

・・・なかなか、いや。」

「無理じゃね?

ぶっちゃけ、あんだけ可愛いと、

ワシ、お前さんより、

親バカになる自信があるぞい。

とゆーかの、全ての国を打ち滅ぼしてでも、

愛するウィルちゃんの為の

王国を作ってやるがの。」

話しがウィルハルトの事となると、

やや熱を帯びてくるヤマモトだが、

そういえば、今日は一日、

その麗しき『王子様』を見ていない事に気が付き、

ヤマモトは、おヒゲのパパに

それを尋ねてみる事にした。

「ところで、バルマードよ。

ウィルちゃん、何処?」

その問いにバルマードは、

いれたてのコーヒーを、

まったりと口にしながら、こう答えた。

「まあ、昨日焼いたものではありますが、

お菓子の在庫は十分ありますので、

どうか、ご心配なく。」

そう言って、バルマードは微笑んだが、

正直、ヒゲパパのスマイルなど

どうでもいいヤマモトは、

別にお菓子の事を聞いているわけではないと、

バルマードに言った。

それを知ってか、バルマードは、

あえて話を逸らそうとする。

「そういえば、師匠。

何処かに良い、スイカの苗がありませんか?

三日くらいで育つと、

個人的に嬉しいのですが。」

「三日で育つスイカなど、

知るかーーッ!!

ワシの事、からかっておるのが

見え見えじゃわい。」

グラサンの奥の瞳をギラつかせて、

身を乗り出すヤマモトに、

まあまあ、抑えてといった感じでバルマードは、

にこやかに微笑んだ。

この時、バルマードは、

扉の奥で聞き耳を立てている

エストの存在に気が付いていた。

玉の輿狙いの小娘にしろ、

我が子を付け狙う困った師匠にしろ、

いくら、ウィルハルトの旅立ちが

間近に迫っているとはいえ、

功を焦るように、こうも食い付かれると、

さすがに、

(私だって、最愛なる我が子との

残された時間は、

一秒だって、惜しいのですヨ。)

と、口にも出したくなる。

とはいえ、その温厚な人柄からか

そう強くも言えない、バルマードだった。

バルマード本人としては、

こんな欲まみれの二人などより、

むしろ、純粋な気持ちで、

憧れの『王子様』である、

我が子ウィルハルトを、

一目見てみたいと言う、

エリクとリシアの二人にこそ、

その貴重な時間を分けてあげたいと思っていた。

しかし、

執拗に我が子を追い回す二人に、

下手な嘘などついて、誤魔化しても、

余計にたちが悪くなられるのも困ると、

そう感じたバルマードは、

それとなく、

その理由について話してやる事にした。

確かに、この日、

ドーラベルンの中でウィルハルトを見かけたものは、

誰一人としていなかった。

バルマードの部屋の窓から差し込む

オレンジ色の陽の光から、

今の時刻が夕方であることが分かる。

ウィルハルトには、

こうしてほぼ丸一日を

誰とも会わずに過ごす日があるのを、

居候の身であるエストは知っていた。

知ってはいたが、不思議に思ったことはない。

不定期に訪れ、

その事を知らないヤマモトだからこそ、

変化に気が付けたし、

それに強い関心も抱けた。

また、その変化に気が付くほど、

最近のヤマモトはドーラベルンに入り浸っており、

彼の滞在期間は、一月の間にも及んでいた。

ひょこひょこと、

聖域たる、菜園にも現れるようにもなった。

それほど長期の滞在は、

バルマードとしても経験がなかったし、

いい歳こいて、

思い出作りに必死なのもよく分かった。

バルマードは、言う。それとなく、言う。

「いやーー、しかし、

法王国の使節が来るのが、

『女の子』の日ではなくて、

本当に良かったです。」

「んっ!?

何かの!? それは!!!」

ヤマモトは、そのバルマードの

意味深な発言に食いついた。

扉の奥に張り付き、

聞き耳を立てるエスト。

その言葉に二人が敏感に反応したのを

確認したバルマードは、

話しの先を、白々しく続けた。

「あ、いえ、

何でもありません。」

「何でもないことないじゃろうッ!!

いいから、ワシだけには話せ、バルマード。

長い付き合いじゃろう・・・のう。」

そう言って、おねだりするヤマモト。

扉が微かに軋む音から、

エストも、うんうん頷いているのがすぐに想像出来た。

仕方ないといった顔をして、

バルマードはヤマモトに言った。

「いいですか、他言無用ですからね。

ウィルハルトは月に一度ほど、

この城の北側にある神殿で、

お月見をする日があるのです。

それは、とても神聖な儀式らしく、

邪魔をしないようにと、

この私でさえ、気を遣って

近付かないようにしているのです。」

ほうほう、北の神殿と言うとあの建物かと、

ヤマモトは軽く頷いた。

その場所は、エストも知っているが、

信仰になど興味はなかったので、

行った事はない。

バルマードは、

慈愛に満ちた瞳をして、こう語る。

「誰も居ない月夜の神殿にて、

祭儀用の衣を纏いて神に祈るその姿たるや、

まさに月光の女神のよう。

皆の心やすらかなる日々を、

一心に願うとは、

我が子ながら、良く出来た子なのです。」

バルマードは、言う。念を押すように、言う。

「なので、

邪魔してはいけません。

絶対、近付いてはいけません。」

その話しに、

妄想全開の顔をして聞き入る

ヤマモトさんと、エストさん。

バルマードは、さらに、

もう一度だけ、念を押す。

「絶対に、邪魔したり、

近付いたりしてはダメですよ。」、と。

ブンブンと首を縦に振るヤマモト(と、エスト)。

バルマードは、後ろに振り返るふりをして、

その様子を横目で伺う。

そわそわとし始めた彼の師、ヤマモト。

扉の向こうの小娘の落ち着きのない姿も、

目に映るようである。

ヤマモトは、少し上擦った声で言った。

「んっ、バルマードよ。

ワシ、ちょっと急用を思い出しての。

今日は、親戚の法事があっての、

行って来なければならん。

お菓子、美味しかったよと、

ウィルちゃんに伝えといてくれ。」

「コーヒーは、普通でしたか?」

「いや、コーヒーも美味かったぞ。

残して、すまんのッ!!

何しろ、急な用じゃて。

で、では、バルマードよ、

またの!!」

「了解です。

師匠、では、お気をつけて。」

慌てて席を立つヤマモトを、

バルマードは引き止める事無く

笑顔で見送った。

挨拶をしない分だけ、

話しを盗み聞いた小娘は、

スタートダッシュで彼、ヤマモトに勝る!!!

バルマードは、静かになった室内で、

コーヒーの良い香りを楽しみながら、

こう囁いた。

「少しは、

静かになったかな。」、と。

法王国からの使節が、

このドーラベルンに入るには、

まだ、少しだけ残された時間がある。

確かに女教皇は、

大神殿から精鋭を選りすぐり、

使節を派遣したが、

その動きが鈍いのだ。

バルマードとしては、

一国の王として、

出来るだけ早い時期に、

彼らを受け入れたいとも思ってはいたが、

本音から言えば、

最愛の我が子との別れが惜しい

といった感じではあった。

バルマードは、王として、

あまりに人間味溢れる性格というか、

政治の駆け引きよりも、

人々の絆を優先するような、

優しい性格であった為、

義に厚く、

同時に不器用な人間であった。

そんな性格の彼が、

『王』として、

その座に君臨していられるのも、

このティヴァーテ剣王国が、

『最強』である

からの一言に尽きる。

もし彼が、小国の王であれば、

彼のその甘さは、

国を危うくし、

民に災いをもたらしたであろう。

剣王国の家臣たちには、

バルマード王の、

「ウィルハルト王子に対する

教育が甘い。」

と声にする者も、

決して、少なくは無かった。

武を以って成る

『剣王家』の、

その、ただ一人の王子である、

ウィルハルトが、

将軍どころか、

百人隊長程度の戦士より、

武芸にて劣るというのは、

誰もが、不安に思うところであろう。

ティヴァーテ剣王国には、

万人隊長格(将軍クラス)の戦士が

十名以上もおり、

その軍団数は、十二である。

軍団数の上では、

他国のそれと大差ないが、

軍団長全員が、

将軍クラス(内、一名がマスタークラス。)

の戦士であり、

質の上で、他国を圧倒している。

第一軍、『ダイアモンド』の軍は、

バルマード王の直轄であるが、

その兵数は、700と少ない。

そして、

第二軍から、第五軍までが、

剣王国の軍団中、最恐と恐れられる、

『四天王』の軍となる。

各、四天王が所有する兵力はともかく、

彼らの、その戦士LVは、

公(おおやけ)にはされていない。

その実力が、

あまりに高すぎる故に、だ。

第二軍 『ガーネット』の軍

忠義候 グライト将軍

戦士LV 91

兵数 30000

第三軍 『アレキサンドライト』の軍

優美候 ハインウィンド将軍

戦士LV 94

兵数 25000

第四軍 『サファイア』の軍

慈愛候 凛花(リンカ)将軍

戦士LV 98

兵数 20000

第五軍 『ルビー』の軍

威厳候 メビウス将軍

戦士LV 96

兵数 18000

の以上が、四天王の軍勢である。

各々の軍団が、

一国の軍隊と対等に渡り合える

もしくは、

それ以上の戦力を有している。

四天王の各々は、

剣王の意に従順であるが、

その四天王たちの実力すら

知らされていない、他の将軍たちは、

やはり、気が気ではない。

その苦言も、

臣下として国を思えばこそのものである。

「皆の言うように、

私はきっと我が子に対して

甘いのだろうね。」

と、バルマードは家臣たちを前に言う。

そんな真っ直ぐな彼の姿勢は、

家臣たちにそれ以上の言葉を言うのを躊躇わせた。

バルマード王自身は、

確かに人望も厚く、

何より、偉大なる

『大陸最強の剣王』と称される人物である。

しかし、その名が偉大すぎる故に、

それを継ぐウィルハルト王子には、

結果、多大なる負荷がかかる。

家臣たちはそう口にしたかったのだろうと、

バルマード自身も頭では理解はしていた。

王城ドーラベルンの謁見の間を

少し奥に行くと在る、王の居室に、

バルマードと、

彼の師であるヤマモトはいた。

「バルマードよ、

お前さんは物事を少し難しく

考えすぎとるんじゃないのかい?」

バルマードの入れた

香り高いコーヒーを口にしながら、

ゆったりとした感じで、

革張りのベンチシートに腰を下ろすヤマモト。

ヤマモトは、

少しは気を抜いたらどうだ?

といった表情で、

彼に向かって、そう言ってやった。

「確かに、

師匠の仰る通りであると、

私自身も感じては、おります。」

「最高の剣士、

最高の師にはならずと、そういう事かの。

まあ、ワシ自身、

お前さんにも他の弟子たちにも、

良い師であったかは分からんがの。」

バルマードの趣味趣向で固められた室内は、

荘厳なる王城ドーラベルンの

その王の個室にしては、

やや緊張感に欠ける作りというか、

一見、アンティークを基調した

古き良き、喫茶店のような雰囲気である。

バルマードは、

王としての誇りや権威に

固執する性格ではないが、

独り身の生活が長く続くと、

部屋の方も趣味の方も、

段々と、埋め尽くされていくようだ。

雑多な物が色々と置いてはあるが、

部屋自体はキチンと片付いている。

ウィルハルトが、

まめに掃除に来てくれるせいだろう。

ヤマモトは、その室内で

ウィルハルトが焼いたという

色んな形のクッキーを口にしながら、

彼、バルマードに向かって

こう言った。

「嫁としては、

完璧な教育は出来ておるな。

まあ、仮にウィルちゃんが、

次期王として相応しくなくとも、

お前さんが長生きして、

次の代まで守り抜けばいいだけじゃからの。」

「恐れ入ります。

しかし、それでは

あまりに無責任と言いましょうか、

やはり、可愛い子には

旅をさせろというのが、

親としての選択でありましょうか。

私も、早く子離れをしなくてはいけないと、

反省はしているのですが。

・・・なかなか、いや。」

「無理じゃね?

ぶっちゃけ、あんだけ可愛いと、

ワシ、お前さんより、

親バカになる自信があるぞい。

とゆーかの、全ての国を打ち滅ぼしてでも、

愛するウィルちゃんの為の

王国を作ってやるがの。」

話しがウィルハルトの事となると、

やや熱を帯びてくるヤマモトだが、

そういえば、今日は一日、

その麗しき『王子様』を見ていない事に気が付き、

ヤマモトは、おヒゲのパパに

それを尋ねてみる事にした。

「ところで、バルマードよ。

ウィルちゃん、何処?」

その問いにバルマードは、

いれたてのコーヒーを、

まったりと口にしながら、こう答えた。

「まあ、昨日焼いたものではありますが、

お菓子の在庫は十分ありますので、

どうか、ご心配なく。」

そう言って、バルマードは微笑んだが、

正直、ヒゲパパのスマイルなど

どうでもいいヤマモトは、

別にお菓子の事を聞いているわけではないと、

バルマードに言った。

それを知ってか、バルマードは、

あえて話を逸らそうとする。

「そういえば、師匠。

何処かに良い、スイカの苗がありませんか?

三日くらいで育つと、

個人的に嬉しいのですが。」

「三日で育つスイカなど、

知るかーーッ!!

ワシの事、からかっておるのが

見え見えじゃわい。」

グラサンの奥の瞳をギラつかせて、

身を乗り出すヤマモトに、

まあまあ、抑えてといった感じでバルマードは、

にこやかに微笑んだ。

この時、バルマードは、

扉の奥で聞き耳を立てている

エストの存在に気が付いていた。

玉の輿狙いの小娘にしろ、

我が子を付け狙う困った師匠にしろ、

いくら、ウィルハルトの旅立ちが

間近に迫っているとはいえ、

功を焦るように、こうも食い付かれると、

さすがに、

(私だって、最愛なる我が子との

残された時間は、

一秒だって、惜しいのですヨ。)

と、口にも出したくなる。

とはいえ、その温厚な人柄からか

そう強くも言えない、バルマードだった。

バルマード本人としては、

こんな欲まみれの二人などより、

むしろ、純粋な気持ちで、

憧れの『王子様』である、

我が子ウィルハルトを、

一目見てみたいと言う、

エリクとリシアの二人にこそ、

その貴重な時間を分けてあげたいと思っていた。

しかし、

執拗に我が子を追い回す二人に、

下手な嘘などついて、誤魔化しても、

余計にたちが悪くなられるのも困ると、

そう感じたバルマードは、

それとなく、

その理由について話してやる事にした。

確かに、この日、

ドーラベルンの中でウィルハルトを見かけたものは、

誰一人としていなかった。

バルマードの部屋の窓から差し込む

オレンジ色の陽の光から、

今の時刻が夕方であることが分かる。

ウィルハルトには、

こうしてほぼ丸一日を

誰とも会わずに過ごす日があるのを、

居候の身であるエストは知っていた。

知ってはいたが、不思議に思ったことはない。

不定期に訪れ、

その事を知らないヤマモトだからこそ、

変化に気が付けたし、

それに強い関心も抱けた。

また、その変化に気が付くほど、

最近のヤマモトはドーラベルンに入り浸っており、

彼の滞在期間は、一月の間にも及んでいた。

ひょこひょこと、

聖域たる、菜園にも現れるようにもなった。

それほど長期の滞在は、

バルマードとしても経験がなかったし、

いい歳こいて、

思い出作りに必死なのもよく分かった。

バルマードは、言う。それとなく、言う。

「いやーー、しかし、

法王国の使節が来るのが、

『女の子』の日ではなくて、

本当に良かったです。」

「んっ!?

何かの!? それは!!!」

ヤマモトは、そのバルマードの

意味深な発言に食いついた。

扉の奥に張り付き、

聞き耳を立てるエスト。

その言葉に二人が敏感に反応したのを

確認したバルマードは、

話しの先を、白々しく続けた。

「あ、いえ、

何でもありません。」

「何でもないことないじゃろうッ!!

いいから、ワシだけには話せ、バルマード。

長い付き合いじゃろう・・・のう。」

そう言って、おねだりするヤマモト。

扉が微かに軋む音から、

エストも、うんうん頷いているのがすぐに想像出来た。

仕方ないといった顔をして、

バルマードはヤマモトに言った。

「いいですか、他言無用ですからね。

ウィルハルトは月に一度ほど、

この城の北側にある神殿で、

お月見をする日があるのです。

それは、とても神聖な儀式らしく、

邪魔をしないようにと、

この私でさえ、気を遣って

近付かないようにしているのです。」

ほうほう、北の神殿と言うとあの建物かと、

ヤマモトは軽く頷いた。

その場所は、エストも知っているが、

信仰になど興味はなかったので、

行った事はない。

バルマードは、

慈愛に満ちた瞳をして、こう語る。

「誰も居ない月夜の神殿にて、

祭儀用の衣を纏いて神に祈るその姿たるや、

まさに月光の女神のよう。

皆の心やすらかなる日々を、

一心に願うとは、

我が子ながら、良く出来た子なのです。」

バルマードは、言う。念を押すように、言う。

「なので、

邪魔してはいけません。

絶対、近付いてはいけません。」

その話しに、

妄想全開の顔をして聞き入る

ヤマモトさんと、エストさん。

バルマードは、さらに、

もう一度だけ、念を押す。

「絶対に、邪魔したり、

近付いたりしてはダメですよ。」、と。

ブンブンと首を縦に振るヤマモト(と、エスト)。

バルマードは、後ろに振り返るふりをして、

その様子を横目で伺う。

そわそわとし始めた彼の師、ヤマモト。

扉の向こうの小娘の落ち着きのない姿も、

目に映るようである。

ヤマモトは、少し上擦った声で言った。

「んっ、バルマードよ。

ワシ、ちょっと急用を思い出しての。

今日は、親戚の法事があっての、

行って来なければならん。

お菓子、美味しかったよと、

ウィルちゃんに伝えといてくれ。」

「コーヒーは、普通でしたか?」

「いや、コーヒーも美味かったぞ。

残して、すまんのッ!!

何しろ、急な用じゃて。

で、では、バルマードよ、

またの!!」

「了解です。

師匠、では、お気をつけて。」

慌てて席を立つヤマモトを、

バルマードは引き止める事無く

笑顔で見送った。

挨拶をしない分だけ、

話しを盗み聞いた小娘は、

スタートダッシュで彼、ヤマモトに勝る!!!

バルマードは、静かになった室内で、

コーヒーの良い香りを楽しみながら、

こう囁いた。

「少しは、

静かになったかな。」、と。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます