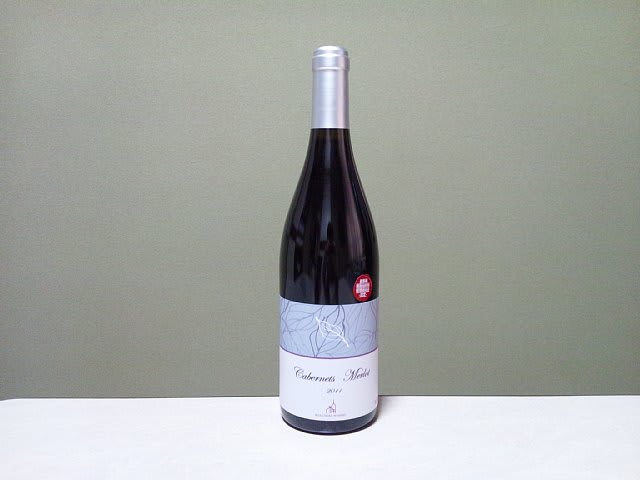

出席出来なかった会に,お祝いとして用意した信州のワイン。

楠ワイナリーという長野で注目ワイナリーのワイン「カベルネソーヴィニヨン/メルロー2011」。残念ながら出席出来なかったので,自分は飲めていないのですが,大変好評でした。感想はまた飲めた際に書きます。

このワインを紹介してくれた大学の後輩が関わった「長野県産ワイン」を紹介するホームページ「NAGANO WINE」が完成したそうです。内容充実かつ写真もとっても素敵で,信州にワインツーリズムに行きたくなります。

→ 楠ワイナリー

→ NAGANO WINE

楠ワイナリーという長野で注目ワイナリーのワイン「カベルネソーヴィニヨン/メルロー2011」。残念ながら出席出来なかったので,自分は飲めていないのですが,大変好評でした。感想はまた飲めた際に書きます。

このワインを紹介してくれた大学の後輩が関わった「長野県産ワイン」を紹介するホームページ「NAGANO WINE」が完成したそうです。内容充実かつ写真もとっても素敵で,信州にワインツーリズムに行きたくなります。

→ 楠ワイナリー

→ NAGANO WINE