水野城跡(民話)

◎民話『水野城落城悲話――勝負が沢と金のチャボの話』

著者 笹山 忠 氏 から――

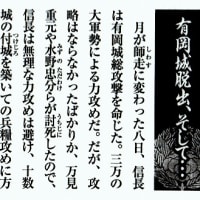

巷説に曰く、天文三年(1534)、水野城主磯村左近が、感應寺の和尚と囲碁の対戦中に、品野・秋葉城主松平家重と落合城主戸田家光が攻め寄せ、水野城を焼き討ちして引き上げた。敵襲来の急報を摂取したにも係わらず左近は悠々と碁を打ち終わるや、余床の沢(愛知県瀬戸市余床町)まで馬を飛ばし奮戦したが、武運つたなく討ち死にした。後の人々はこの地を「勝負が沢=菖蒲が沢」と名付けたという。

いま一話、左近に倶姫(*1)という美しい娘がいた。この日わが陣屋に放火して気勢を上げる三河勢(*2)を尻目に、家宝の金鶏(*3)を抱き燃え盛る城内から走り出て、大井戸に身を投げて死んだという。それからというもの、毎年元旦の早朝になると、一色山の頂上で鶏が時を告げた。これは大井戸に沈んだ金のチャボが、姫を慰めるために鳴くものと伝えられた。

[註]

*1=倶姫は左近の何番目の娘であったか、また水野久次郎致勝に嫁いだ娘との関連も不明である。

*2=品野・落合の両城ともに尾張(愛知県瀬戸市)にあるが、城主松平家重の従兄弟松平清康が岡崎を本拠地として東三河を制覇しており、当時は織田方(尾張)、松平方(三河)と認識されていた。

*3=(1)金鶏星の中にすむという想像上の鶏(にわとり)。まずこの鶏が鳴いて暁を知らせ、これに応じて天下の鶏が鳴くと考えられた。(2)暁に鳴く鶏。

「金鶏伝説」

(1)塚などに黄金の鶏が埋められていて、そこから鶏の鳴き声が聞こえてくるという伝説。しばしば“長者伝説”に結びつけられる。金鶏伝説の基本的な筋書きは、「朝日夕日の当たる場所に純金製の鶏が埋められていて、元旦の朝に鳴くこと、村が衰退した時にそこを掘ると元通りになる」というものである。 全国各地の、城があった所でも、何かの時に備えて隠した埋蔵金のことかも知れないが、これと同じような伝承がある。

(2)『三国史記』の新羅本紀第一 第四代 脱解尼師今(だつかいにしきん王 在位・西暦57--80)九年(西暦65)春三月の項には、――

王はある夜、金城西方の始林(聖地)の中で、鶏の鳴き声を聞いた。夜明けになって、瓠公にそこを調べさせたところ、“金色の小箱”が木の枝にひっかかっていて、その下で白い鶏が鳴いていた。瓠公は城に帰って[王に]報告した。王は役人にその箱をとってこさせ、これを開かせた。すると、小さな男の子がその中にいた。その姿や容姿が勝れて立派であった。王は喜んで、左右の臣下に、「これはきっと天が私に跡継ぎとしてくだされたのにちがいない」といって、この子を手元に置いて養育した。大きくなると、聡明で、智恵もあり、機略にも富んでいた。そこで[この子を]閼智(あつち)と名づけた。彼が金の箱から出てきたことにちなんで、その姓を金氏とした。また始林を改めて鶏林と名づけ、[この閼智が後世新羅王室の始祖となったことに]よって[鶏林を]国号とした。

――とある。

新羅(朝鮮)の降臨神話では、樹林が聖地とされ、近代でも朝鮮南部の部落祭では、神の降臨する聖地は、同じく樹林もしくは神木のあるところである。これは、日本の開国神話ニニギノミコト降臨神話と類似した神話構成であり、初期の神話では、ニニギノミコトは真床追衾(まとこおぶすま=ござやむしろの類)でおおわれた幼児であった。ここでは金の小箱に入った少年で、いずれも聖器に入って天から降ってくる南方系の神話である。このように古い時代から伝えられてきた神話から、後の民話として変化していったものであろうか。

この水野城のあった一色山は西の小金山と連なり、上水野村から見ると、朝日夕日の当たる場所であり、小金神社の鎮座する小金山とともに、神聖地としていたも考えられる。その村人達が崇める“峯の松ばら”つまり聖地に「三河勢」という外敵が侵入し、汚したことを怒り、その地を清めるためにこのような伝承が生まれたのかも知れない。

◎民話『水野城落城悲話――勝負が沢と金のチャボの話』

著者 笹山 忠 氏 から――

巷説に曰く、天文三年(1534)、水野城主磯村左近が、感應寺の和尚と囲碁の対戦中に、品野・秋葉城主松平家重と落合城主戸田家光が攻め寄せ、水野城を焼き討ちして引き上げた。敵襲来の急報を摂取したにも係わらず左近は悠々と碁を打ち終わるや、余床の沢(愛知県瀬戸市余床町)まで馬を飛ばし奮戦したが、武運つたなく討ち死にした。後の人々はこの地を「勝負が沢=菖蒲が沢」と名付けたという。

いま一話、左近に倶姫(*1)という美しい娘がいた。この日わが陣屋に放火して気勢を上げる三河勢(*2)を尻目に、家宝の金鶏(*3)を抱き燃え盛る城内から走り出て、大井戸に身を投げて死んだという。それからというもの、毎年元旦の早朝になると、一色山の頂上で鶏が時を告げた。これは大井戸に沈んだ金のチャボが、姫を慰めるために鳴くものと伝えられた。

[註]

*1=倶姫は左近の何番目の娘であったか、また水野久次郎致勝に嫁いだ娘との関連も不明である。

*2=品野・落合の両城ともに尾張(愛知県瀬戸市)にあるが、城主松平家重の従兄弟松平清康が岡崎を本拠地として東三河を制覇しており、当時は織田方(尾張)、松平方(三河)と認識されていた。

*3=(1)金鶏星の中にすむという想像上の鶏(にわとり)。まずこの鶏が鳴いて暁を知らせ、これに応じて天下の鶏が鳴くと考えられた。(2)暁に鳴く鶏。

「金鶏伝説」

(1)塚などに黄金の鶏が埋められていて、そこから鶏の鳴き声が聞こえてくるという伝説。しばしば“長者伝説”に結びつけられる。金鶏伝説の基本的な筋書きは、「朝日夕日の当たる場所に純金製の鶏が埋められていて、元旦の朝に鳴くこと、村が衰退した時にそこを掘ると元通りになる」というものである。 全国各地の、城があった所でも、何かの時に備えて隠した埋蔵金のことかも知れないが、これと同じような伝承がある。

(2)『三国史記』の新羅本紀第一 第四代 脱解尼師今(だつかいにしきん王 在位・西暦57--80)九年(西暦65)春三月の項には、――

王はある夜、金城西方の始林(聖地)の中で、鶏の鳴き声を聞いた。夜明けになって、瓠公にそこを調べさせたところ、“金色の小箱”が木の枝にひっかかっていて、その下で白い鶏が鳴いていた。瓠公は城に帰って[王に]報告した。王は役人にその箱をとってこさせ、これを開かせた。すると、小さな男の子がその中にいた。その姿や容姿が勝れて立派であった。王は喜んで、左右の臣下に、「これはきっと天が私に跡継ぎとしてくだされたのにちがいない」といって、この子を手元に置いて養育した。大きくなると、聡明で、智恵もあり、機略にも富んでいた。そこで[この子を]閼智(あつち)と名づけた。彼が金の箱から出てきたことにちなんで、その姓を金氏とした。また始林を改めて鶏林と名づけ、[この閼智が後世新羅王室の始祖となったことに]よって[鶏林を]国号とした。

――とある。

新羅(朝鮮)の降臨神話では、樹林が聖地とされ、近代でも朝鮮南部の部落祭では、神の降臨する聖地は、同じく樹林もしくは神木のあるところである。これは、日本の開国神話ニニギノミコト降臨神話と類似した神話構成であり、初期の神話では、ニニギノミコトは真床追衾(まとこおぶすま=ござやむしろの類)でおおわれた幼児であった。ここでは金の小箱に入った少年で、いずれも聖器に入って天から降ってくる南方系の神話である。このように古い時代から伝えられてきた神話から、後の民話として変化していったものであろうか。

この水野城のあった一色山は西の小金山と連なり、上水野村から見ると、朝日夕日の当たる場所であり、小金神社の鎮座する小金山とともに、神聖地としていたも考えられる。その村人達が崇める“峯の松ばら”つまり聖地に「三河勢」という外敵が侵入し、汚したことを怒り、その地を清めるためにこのような伝承が生まれたのかも知れない。