バラクーダポイントのタートルロック。

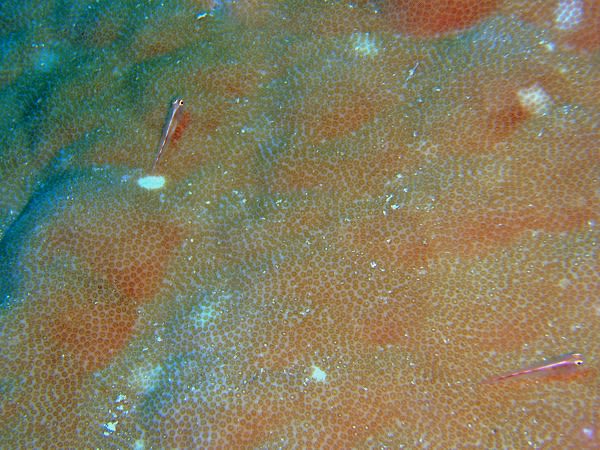

昔はコーラルもりもりで、ハダカハオコゼ御殿だったのに、前回のエルニーニョ後、今ではすっかり不毛岩。

不毛になっても、まだまだ楽しいロック。

かわりに干潮時には、ロックのてっぺんは、アオウミガメのクリーニングステーション会場と化す。

大きなアオウミガメが次から次へと飛来して、場所取り合戦。

不毛になっても、今なおシロガヤはたくさんついているので、油断していると、チクっ!イタっ!となる。

そしてロック下は、昔も今も、常時アポゴン御殿。

いろんなアポゴンが暮らしている。

ネオンテンジクダイにアオハナテンジクダイにキンセンイシモチが絶賛混泳中。

彼らは皆、「スズキ目テンジクダイ科コミナトテンジクダイ亜科スジイシモチ族スジイシモチ属」なので、まとめて観察。

近づいてみると…。

アオハナテンジクダイ、Apogon apogonides 。

アポゴン界を背負ったような学名…。

青鼻天竺鯛。

鼻は青いかなぁ?

英名はShort-tooth cardinalfish、Goldbelly cardinalfish。

歯は見えないけれど、ゴールドの腹に、ブルーのラインがなかなか美しい。

少数派だけれど、尾の付け根が黒いアオスジテンジクダイも。Apogon aureus 。

青筋天竺鯛より、英名のRing-tail cardinalfishが特徴をとらえている。

ネオンテンジクダイ、Apogon parvulus。

Red-spot cardinalfish。

尾の付け根の赤い点が特徴。

細くって、透明で反射しやすく、コンデジ撮影は常に失敗。

体の中央に入るブルーのラインがネオンのようで、ネオンテンジクダイと言うとか。

キンセンイシモチ、Apogon properuptus。

英名は、Southern orange-lined cardinal fishだけれど、オレンジよりは黄色に見える。

金線石持だもの。

というように、ここはシパダンで最もよく行くスジイシモチ属コロニー。

ちっちゃなアポゴンたちが、ダイバーのテリトリーの侵害にムッとしながら、こっちをにらみつけてくる様子がけなげ。

昔はコーラルもりもりで、ハダカハオコゼ御殿だったのに、前回のエルニーニョ後、今ではすっかり不毛岩。

不毛になっても、まだまだ楽しいロック。

かわりに干潮時には、ロックのてっぺんは、アオウミガメのクリーニングステーション会場と化す。

大きなアオウミガメが次から次へと飛来して、場所取り合戦。

不毛になっても、今なおシロガヤはたくさんついているので、油断していると、チクっ!イタっ!となる。

そしてロック下は、昔も今も、常時アポゴン御殿。

いろんなアポゴンが暮らしている。

ネオンテンジクダイにアオハナテンジクダイにキンセンイシモチが絶賛混泳中。

彼らは皆、「スズキ目テンジクダイ科コミナトテンジクダイ亜科スジイシモチ族スジイシモチ属」なので、まとめて観察。

近づいてみると…。

アオハナテンジクダイ、Apogon apogonides 。

アポゴン界を背負ったような学名…。

青鼻天竺鯛。

鼻は青いかなぁ?

英名はShort-tooth cardinalfish、Goldbelly cardinalfish。

歯は見えないけれど、ゴールドの腹に、ブルーのラインがなかなか美しい。

少数派だけれど、尾の付け根が黒いアオスジテンジクダイも。Apogon aureus 。

青筋天竺鯛より、英名のRing-tail cardinalfishが特徴をとらえている。

ネオンテンジクダイ、Apogon parvulus。

Red-spot cardinalfish。

尾の付け根の赤い点が特徴。

細くって、透明で反射しやすく、コンデジ撮影は常に失敗。

体の中央に入るブルーのラインがネオンのようで、ネオンテンジクダイと言うとか。

キンセンイシモチ、Apogon properuptus。

英名は、Southern orange-lined cardinal fishだけれど、オレンジよりは黄色に見える。

金線石持だもの。

というように、ここはシパダンで最もよく行くスジイシモチ属コロニー。

ちっちゃなアポゴンたちが、ダイバーのテリトリーの侵害にムッとしながら、こっちをにらみつけてくる様子がけなげ。