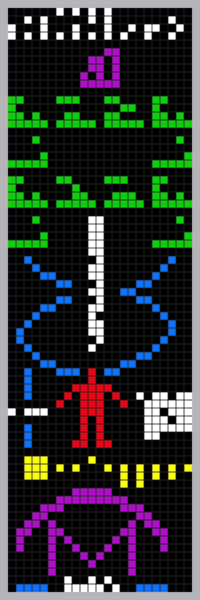

脳トレ宇宙論 第30話 トポロジカル宇宙 宇宙の幾何学

①新しい数学の発展

①新しい数学の発展

20世紀前半、量子力学や相対性理論による物理学の革命的展開の時代が続いた。量子力学の建設では既存の多くの数学が使われ、そしてその後の数学の発展をも促した。今日でも、超弦理論やウィッテン理論など、物理学に端を発する新しい数学の研究が始まり盛んになっている。

(以下 G.K.フランシス、「トポロジーの絵本」を参照)

その中に「トポロジー」と言われる数学分野がある。20世紀に入ってから本格的研究手段が開発整備され、爆発的な発展を遂げた。その素地は既に19世紀にその萌芽がみられ、リーマンのリーマン面の思想やポアンカレによる図形の基本群の導入などの重要な進展があった。さらに20世紀に至ってその代数的構造の研究が、それ以前とは比較にならないほど大規模に行われ、多くの成果が生まれた。

しかし一方、このことは19世紀の素朴なトポロジーの主題である個々の図形が持っている具体的な特徴を統一的、組織的、理論的に理解するというトポロジーの当初の目的からずれてくるという状況が生じてきた。特に初心者や門外漢にとってトポロジーとは何かを簡単に理解できない状態になってきている。これは数学の他の分野でも多かれ少なかれ似ている状況ではあるが、トポロジーの場合、その発展の速さと歴史的短さとが相まってより深刻である。(参照終)

②ポアンカレ予想

・予想が生まれるまでの経緯

19世紀末、ポアンカレが、図形を扱う新たな数学の分野、位相幾何学(トポロジー)の基礎を築いた。

1.ポアンカレは、ベッチの理論を進めて、ホモロジー理論を構築した。

2.1900年、「ホモロジー群が3次元球面と同型な3次元多様体は、3次元球面と同相である」という主張を出版した。

3.しかし1904年、ポアンカレ自身、この主張の反例を見つけて、この主張の誤りに気がついた

4.すなわち、3次元球面と異なることを「基本群」を定義して示した。

5.そして1904年、彼は論文の中で改めて「単連結な(基本群が自明な)コンパクト3次元多様体は、3次元球面と同相であるか」という 現在知られている世紀の幾何学の難問「ポアンカレ予想」を提出した。

6.(補足)ポアンカレの反例は、ポアンカレ・ホモロジー球面と呼ばれる。

4次元空間の正多面体の1つである正120胞体の各胞体は、ポアンカレ・ホモロジー球面の基本領域である。

ポアンカレ・ホモロジー球面は、現在では、3次元多様体の分類理論のなかで非常に重要であることが 認識されている。

ポアンカレ球面(ポアンカレホモロジー球面)は、正12面体の向かい合う面どうしを右図のように貼り合わせることで得られる 閉3次元多様体である。 この多様体のホモロジー群は3次元球面と同じだが、その基本群(1次元ホモトピー群)は、3次元球面の場合のような位数1の自明な群ではなく、位数 120の2項正20面体群(binary icosahedral group)となる。

正十二面体を球体の中に入れると、頂点が尖り、辺角が小さくなる。正十

二面体を球体モデルの真中に置いて伸縮すると、すべての辺角をちょうど 360/5(=72度)にすることができる この大きさの正十二面体を使えば、どの一辺のぐるりにも5つの正十二面体をきっちり並べていくことができる。 いうまでもなく、球体を完全に埋め尽くすには、無限個の正十二面体が要る。

辺角を90度にすれば、一辺のぐるりに4個並べられる直角12面体とよばれているものができる。辺角が60度なら、一辺のぐるりに6個並べられる。この場合は理想十二面体というものになり、すべての辺が球体の表面へと伸びている。

・ポアンカレ予想「単連結な3次元閉多様体は3次元球面と同相である」命題の意味と用語について

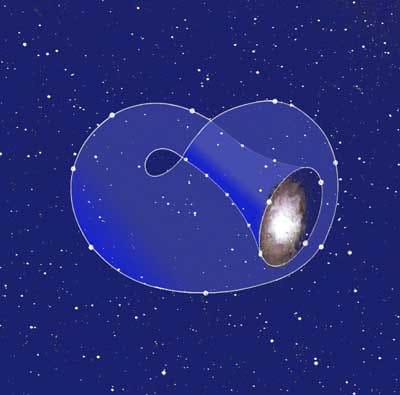

先ず命題の内容・意味を例をあげ簡単に言うと、宇宙(3次元閉多様体)に輪を描いて、その輪が1点に縮むことができる(単連結)ならば、宇宙はだいたい丸い形をしている(3次元球面と同相)という予想。

さらに噛み砕いて比喩的に言えば、ポアンカレ予想は『地球から長い長いロープを付けロケットに乗り、宇宙のありとあらゆる所を旅行する。そして、地球に帰った時、 ロープの両端がある。そのロープの両端を離さないで、ロープ全体を引き寄せられた時、この宇宙はおおむね丸いと言えるか。』 という問題である。

例えば、宇宙がドーナツ形であれば、ロープは穴に引っ掛かって引き寄せられない。これは3次元閉多様体 (3次元の縁の無い繋がった一枚の面)の中で、球体(3次元球面)以外にロープの引っ掛らない(単連結)の形があるかと言う問題である。

・トポロジーでは、図形の小さな差異には拘らず、形は自由に伸ばしたり縮めたり変形出来る。その様に変形して同じ形になれば、 同じ形と考える。球体・円錐・三角錐・円柱・立方体も全て同じ形と考える。つまり、伸ばしたり縮めたりして球体 になる形を『おおむね丸い形』と定義する。

例えば球体をいくら伸ばしたり縮めたりしても、穴が無いのでドーナツ形にはならない。 トポロジーでは球体とドーナツ形は異なる形と考える。この問題は、球体以外の形で、内部にロープをありとあらゆるコースを 辿って張り巡らせて、その両端を離さずに引っ張って全てを回収できる形があるかということを言っている。

このように「宇宙の形は球体と証明できるのではないか?」と多くの数学者が挑み続け、長い間数学者を悩ませることになった。1904年の予想提出から約100年後の2003年、ペレルマンによって証明された。

用語の説明

単連結:図形に描かれた輪が、表面に沿って1点に縮むことができる性質のこと。簡単に言うと、図形に伸縮自在の輪ゴムをはめた時、表面から浮かせることなく輪ゴムが最後まで縮めば単連結といえる。たとえばボールは単連結だが、浮き輪は単連結ではない。

これは浮き輪の外周に輪ゴムをはめた時、表面から浮かせることなく浮き輪の穴以下に縮むことができないため。もしくは、浮き輪の穴を通すように輪ゴムをはめた時、浮き輪の本体以下に縮むことができないため。つまり、単連結な図形には貫通穴がない。

3次元閉多様体:局所的に3本の座標軸で表せる有限で縁や切れ目のない図形のこと。わかりやすいように次元を落として説明する。2次元閉多様体の例に地球表面がある。地球表面は、局所的には2本の座標軸(緯度と経度)で表せる。また大きさが有限で縁なくつながっている。

局所的としているのは、全体で考えると座標軸が地球表面に沿って一周し軸の交点が2か所できてしまい成り立たなくなるため。この地球表面を局所的に表したものが地図になる。また宇宙は、局所的に3本の座標軸で表せる3次元閉多様体と考えられている。

3次元球面:4次元(4つの座標軸)空間内で原点から等距離の点の集合のこと。わかりやすいように次元を落として説明する。0次元球面は1つの座標軸の正と負の2点となる。1次元球面は2つの座標軸のため円周となり、2次元球面は3つの座標軸のため球の表面(球面)となる。

同相:連続的に変形させて同じ形になる図形同士のこと。2つの図形は、切り貼りを除き粘土のように自由に変形させてよい。たとえばコーヒーカップ、ドーナツ、浮き輪、ハンガーはいずれも貫通穴が1つで同相といえる。

③サーストンの幾何化予想 Geometrization conjecture

1982年、サーストンによって提出された「コンパクト3次元多様体は、幾何構造を持つ8種類の部分多様体に分解される」という3次元多様体の分類に関する幾何学の命題。

これは位相幾何学と微分幾何学を結びつけるものであり、3 次元幾何学における強力な指導原理である。ポアンカレの予想問題の解法を考察する過程で思いつかれた。

3次元多様体が最大8種類の断片に分解できるという「幾何化予想」は、この8種類の断片のうち、単連結な図形は3次元球面のみのため、幾何化予想が証明できれば、同時にポアンカレ予想も証明されることになる。

④ペレルマンの証明

・先ず高次元での証明がなされた

数学者たちは、ポアンカレ予想の扱う3次元空間ではなく、高次元での証明から進めた。なぜ高次元から取り組むのかというと、自由度が増し扱いやすくなるため。例えば、あやとりの糸は3次元空間では絡まないが、平面に映った2次元の影は絡まって見える。

1961年、アメリカの数学者スメールは、5次元以上の場合に命題が成り立つことを証明した。1983年、アメリカの数学者フリードマンは、4次元の場合に命題が成り立つことを証明したが、それ以降研究は難航し行き詰った。

(これらの功績により1966年スメールが、1986年フリードマンが数学界で最も権威のある賞と呼ばれるフィールズ賞を受賞した。)

・ハミルトンのリッチフロー(Ricci flow)

1982年、アメリカの数学者ハミルトンは、自身が考案した「リッチフロー」という手法を用いて幾何化予想を条件付きで証明した。

リッチフローとは、熱力学にヒントを得た多様体を膨張させたり、収縮させる整形方法である。

・ペレルマンのポアンカレ予想の証明

ポアンカレ予想を、多くの数学者が位相幾何学(トポロジー)の観点から挑戦する中、ペレルマンは微分幾何学や物理学的アプローチで解決した。

そのときに採用した手法は、ハミルトンのリッチ・フロ ー(ハミルトン・ペレルマンのリッチ・フロー理論)と統計力学を用いた独創的なものである。

ハミルトンのリッチフローには「 リッチフローの特異点問題」という別の問題が知られていたが、ペレルマンが「手術」と呼ぶ 新たな手法で特異点を解消する方法をリッチフローに付け加えることを考案した。

かくして2003年、ペレルマンはポアンカレ予想を含むサーストンの幾何化予想を証明した論文をインターネット上に発表した。現在ではその証明が基本的に正しいものとされている。これにより、およそ100年にわたり未解決だった3次元ポアンカレ予想が証明された。(幾何化予想の解決により、宇宙の在り得る全ての形が分かったことになる)。

⑤サーストン(幾何化予想)の8種類の3次元多様体

・2 次元の幾何化予想はケーベとポアンカレにより解決されている。

定理:閉2次元多様体は、次の3種類の2次元等質幾何構造のいずれかを持つ:

①楕円幾何(球面幾何)S2、② ユークリッド幾何 E2(R2),③双曲幾何 H2

・3次元の場合がサーストンの幾何化予想である。

具体的には、閉3次元多様体を球面分解、トーラス分解などの素分解(prime decomposition)後に得られる向き付け可能な閉3次元多様体 (oriented prime closed 3-manifold)の各成分は、下記の8種類の幾何構造(geometric structure)をもつ多様体のいずれかになる。

(定曲率幾何構造:ガウス曲率K=一定、等質構造)

1.球面幾何構造K>0 S3:3次元球面、ポアンカレ球面、レンズ空間、等

2.ユークリッド幾何構造K=0 E3:3次元トーラス(S1×S1×S1)、等

3.双曲幾何構造K<0 H3:3次元双曲多様体

(直積多様体、混合型構造)

4.S2×R:球面と輪の直積(S2×S1)

5.H2×R:双曲面と輪の直積(H2×S1)

(ねじれ積多様体 リー群の構造を持つ)

6.SL(2、R) 特殊線形群の普遍被覆:ブリースコーンホモロジー球面

7.Nil-幾何構造(Nilmanifold):2次元トーラスのデーンツイストの写像トーラス

8.Sol-幾何構造(Solvmanifold):2次元トーラス上のアノソフ写像の写像トーラス

(補足:SL(2,R)は自然に3次元反ド・ジッター空間(負の定曲率を持つローレンツ多様体)と同一視できる。この空間はリーマン面の変形理論(タイヒミュラー空間論)に利用できることから,双曲幾何の立場からも注目されている。)

(参考:Wikipedia 幾何化予想)

⑥宇宙のありうる形

ポアンカレ予想、サーストンの幾何化予想、ペレルマンの証明などは、宇宙が持っ性質や形について多くのことを明らかにしてくれる。つまり宇宙のありうる形について考えるための概念的、数学的な道具を手供する。

実際、我々の住む宇宙がこの多様体のような形をしているかどうか分からない。しかし3次元球面同様にこのような多様体も宇宙にあり得る形である。

しかしこのような多様体が実際に存在する筈がないと反論する人がいるかもしれないが、それは的外れな議論である。数学の表現はこの多様体を頭に描く方法、表現に過ぎない。肝心なのは多様体そのものであって、このような数学的対象が存在することは疑う余地がない。

さらに様々な数学的空間を調べることにより、宇宙の形を解明するためのモデルの構築が可能になり、過度に狭い先入観から解放される。そして私たちの住む宇宙は、ユークリッド3次元空間とは全く異なった外見をもつ可能性もある。また拡大率をどんどん上げて、極めて微小なものを見ると、そこに見える構造は多様体ではなく、不連続だったり、全く別の構造だったりする可能性もある。

⑦3人の横顔

1.ジュール=アンリ・ポアンカレ(Jules-Henri Poincaré )フランスの数学者 1854年4月29日 – 1912年7月17日 享年58歳)

主な業績

主な業績

位相幾何学の分野では、トポロジー概念の発見や、ポアンカレ予想など、重要な活躍をした。ほかに、三体問題、特殊相対性理論(アインシュタインと争った)がある。また 、フックス関数と非ユークリッド幾何学との結びつきについての数学的な発見をした際に、その過程の 詳しい叙述を残して、その後の数学研究の心理学的側面の研究にも影響を与えた。

広範な範囲で生産的な活動をしたが、その論文には多くの不正確な部分がある。数学者のダルブーはポアンカレの学位論文を読んで、その曖昧さを指摘している。何よりも直感を信じる ポアンカレの立場は「数学者とは不正確な図を見ながら正確な推論のできる人間のことである」という 彼の言葉が示す通りであった。

主な著書:

常微分方程式―天体力学の新しい方法 - Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste (1893)

科学と仮説 - La Science et l'hypothèse(1902)

科学の価値 - La Valeur de la Science(1905)

科学と方法 - Science et méthode(1908)

科学者と詩人 - Savants et écrivains(1910)

晩年の思想 - Dernières pensées(1913)

2.ウィリアム・サーストン (William Paul Thurston, 1946年10月30日 - 2012年8月21日 享年65歳)アメリカの数学者。

トポロジー、3次元多様体論、双曲幾何学、幾何学的群論、複素力学系における絶大な貢献をした超直観型の数学者。

トポロジー、3次元多様体論、双曲幾何学、幾何学的群論、複素力学系における絶大な貢献をした超直観型の数学者。

1982年、3次元多様体の分類に関する幾何化予想を提唱した。これは3次元幾何学における強力な指導原理となっていた。同年、彼はこれらの功績によりフィールズ賞を受賞した。

3.グリゴリー・ペレルマン(Grigori Yakovlevich Perelman, 1966年6月13日 – )ロシア出身の数学者。

2003年、彼はプリンストン大学に招かれ、ポアンカレ予想の証明について講演をした。講演はトポロジーの専門家たちの前で行われたが、トポロジーではなく微分幾何学や物理学の解法を用いた証明だったため、誰も理解することができなかった。

2003年、彼はプリンストン大学に招かれ、ポアンカレ予想の証明について講演をした。講演はトポロジーの専門家たちの前で行われたが、トポロジーではなく微分幾何学や物理学の解法を用いた証明だったため、誰も理解することができなかった。

2006年、複数の専門家チームの審査を経て、ポアンカレ予想の証明が確認された。同年、彼はこれらの功績によりフィールズ賞を受賞したが、辞退し数学界から姿を消した。

⑧ポアンカレ予想とサーストンの幾何化予想

なぜ、幾何化予想が証明できれば、同時にポアンカレ予想も証明されることになるかと言うと、素分解後の3次元多様体のうち、S3 とそれ以外の多様体では、基本群が異なるからである。つまりS3の基本群は自明な群(群の元は単位元のみ)であるが、S3以外の3次元多様体の基本群は自明な群ではない(群の元は単位元を含む複数の元からなる)。

このことを、簡単に説明すると、S3の内部にある任意のループは、1点に収縮することができる。1点に収縮できるループとは、単位元を意味する。しかし、S3以外の3次元多様体では、 1点に収縮できないループが必ず存在する。このようなループは、単位元ではない元を表わす。例えば、S2×S1多様体には、1点に収縮できない ループが必ず存在する。すなわち、S3とそれ以外では、基本群が異なる。

ポアンカレ予想は、『基本群が自明な群である3次元多様体はS3のみ』と言う内容なので、幾何化予想はポアンカレ予想を包含していることがわかる。