低い帝位継承順位

自由奔放、リベラルなミハイロヴィチ

革命後もっとも多くのこされた家系

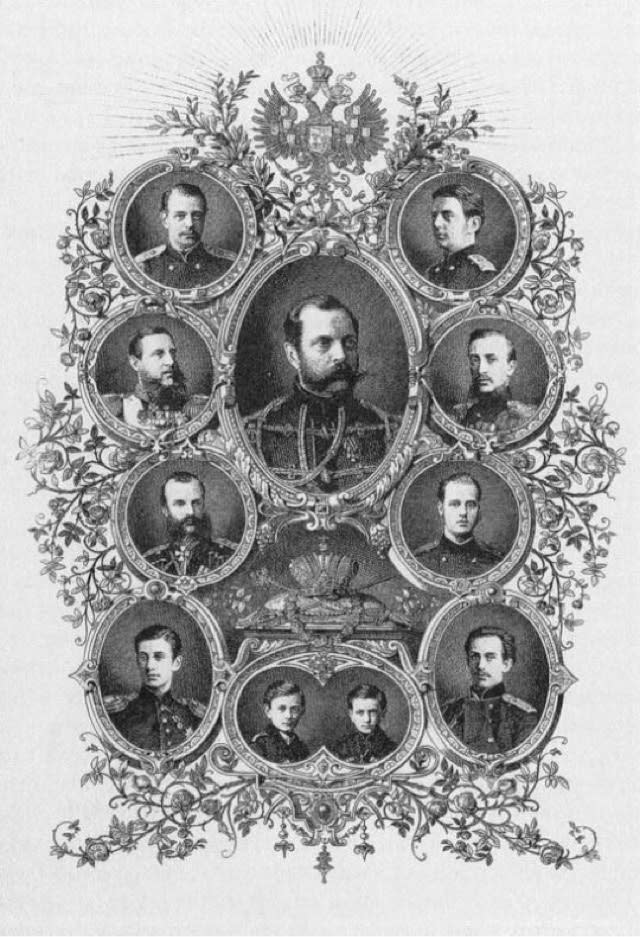

まずはニコライ1世子女をおさらい。

❶アレクサンドル2世 1818〜1881

②マリア 1819〜1876

③オルガ 1822〜1892

④アレクサンドラ 1825〜1844

❺コンスタンチン 1827〜1892

❻ニコライ 1831〜1891

❼ミハイル 1832〜1909

ミハイロヴィチは男子子孫が多く、革命後では、大公5名と公6名がのこされた。

大公のうち3名が処刑された。

公6名は、11歳〜20歳の兄弟たち。

〈第1世代〉

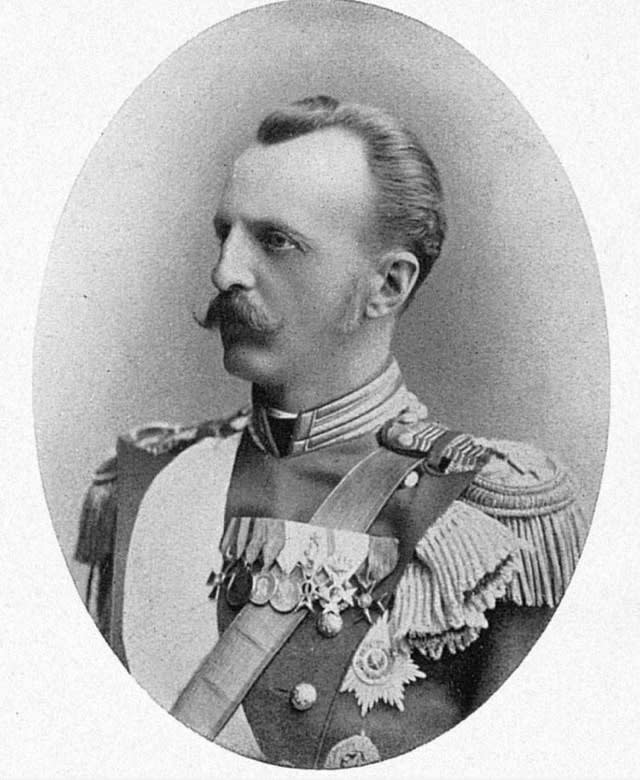

ミハイル・ニコラエヴィチ

1832〜1909

ロマノフ皇族のならいとして、軍人となる。

兄皇帝によってカフカス副王に任ぜられ、露土戦争後は砲兵総監、元帥。

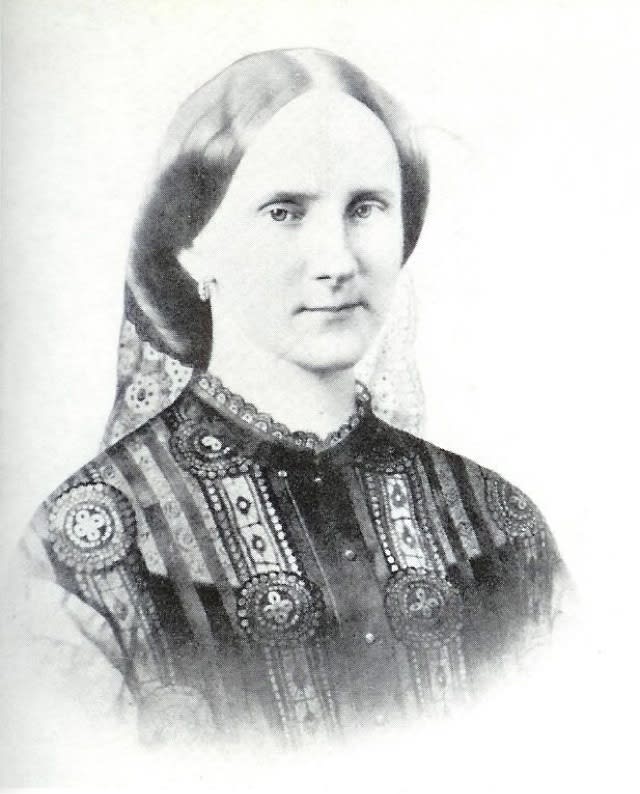

バーデン大公女オリガ・フョードロヴナと結婚し、六男一女が生まれた。

愛人と奔放に暮らし、家庭を顧みない兄達と異なり、ミハイルは愛人を持たなかったが、軍務に熱心で、家庭はほとんど顧みなかったという。

愛人で家庭が壊れることはなかったものの、子供達に対して父母ともに非常に厳格だったためか、子の多くは屈折した家庭生活を送った。

20年ほど、カフカスで暮らしたが、アレクサンドル3世の代になってからサンクトペテルブルクに落ち着き、広大なミハイロフスキー宮殿で暮らした。

アレクサンドル3世は、愛人を囲う叔父達を嫌ったが、ミハイルにだけは年長者に対する敬意を払った。

1903年より、病気で車椅子の生活になった。療養のためカンヌで暮らすとそこには、ドイツに嫁ぎ、カンヌに定住していた娘アナスタシアや、国外追放されていた息子ミハイルとも顔をあわせるようになり、ようやく家族らしい関係に浴することができた。

76歳で死去。

革命以前のロマノフ家男子でもっとも長生きだった。

父ニコライ1世ー兄アレクサンドル2世ー甥アレクサンドル3世ーニコライ2世の、皇帝4代のもとに生きた最高齢の皇族

父ニコライ1世ー兄アレクサンドル2世ー甥アレクサンドル3世ーニコライ2世の、皇帝4代のもとに生きた最高齢の皇族

写真は晩年、ニコライ2世と

ミハイル・ニコラエヴィチの子女。

❶ニコライ 1859〜1919

②アナスタシア 1860〜1922

❸ミハイル 1861〜1929

❹ゲオルギ 1863〜1919

❺アレクサンドル 1866〜1933

❻セルゲイ 1869〜1918

❼アレクセイ 1875〜1895

早逝したアレクセイを除き、兄弟5人中の3人が処刑されたのは、コンスタンチノヴィチ家のプリンスたちの運命と重なる。

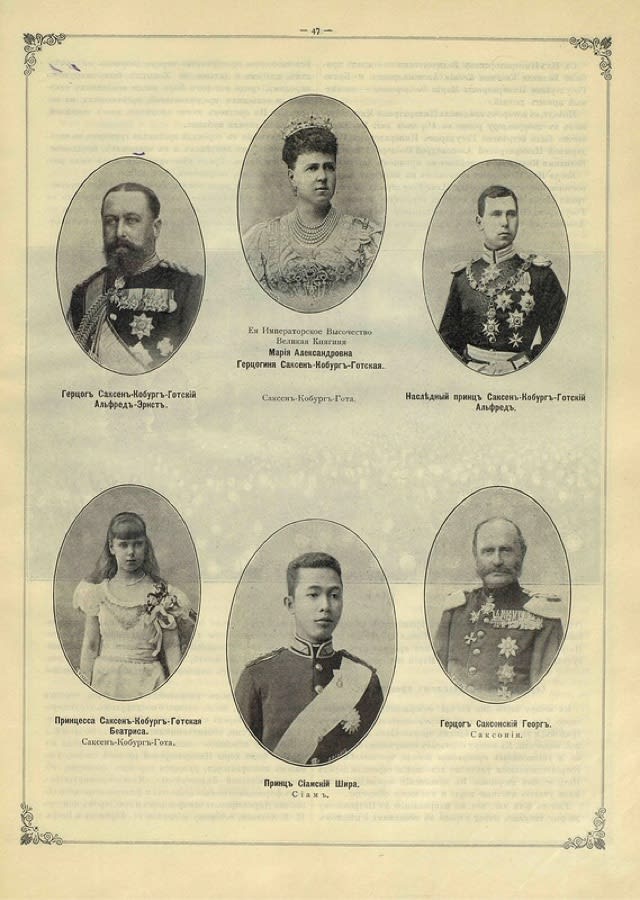

娘アナスタシアはメクレンベルク=シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世に嫁ぎ、その長女アレクサンドリーネはデンマーク王クリスチャン10世妃、次女ツェツィーリアはドイツ皇太子ヴィルヘルム妃となった

娘アナスタシアはメクレンベルク=シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世に嫁ぎ、その長女アレクサンドリーネはデンマーク王クリスチャン10世妃、次女ツェツィーリアはドイツ皇太子ヴィルヘルム妃となった

アナスタシアは病弱な夫を顧みず、国を離れて派手な社交やギャンブルに明け暮れた。夫は謎の転落死、あるいは自殺。アナスタシアはまもなく愛人と再婚し一児をもうけた。

写真は曾孫ヴィルヘルムと

〈第2世代〉

ニコライ・ミハイロヴィチ

1859〜1919

ロマノフ家きっての歴史学者。

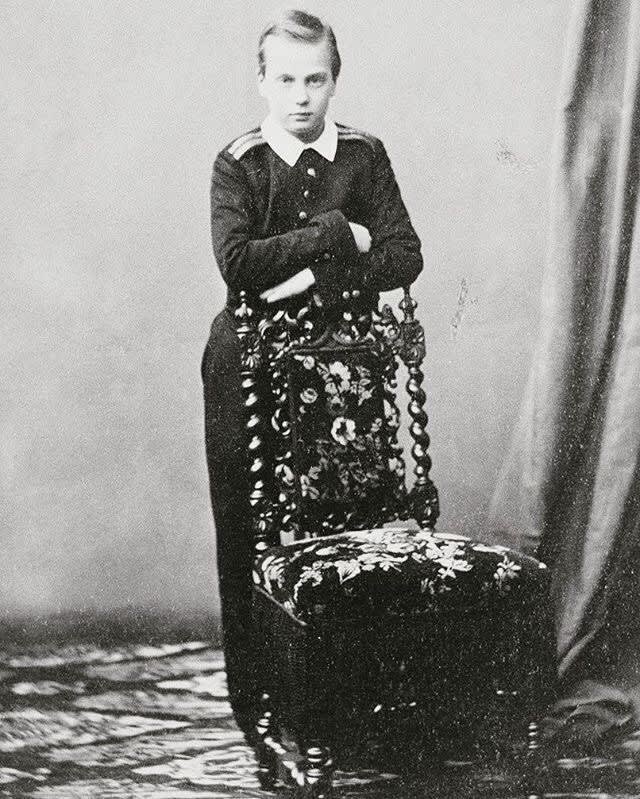

ミハイロヴィチ家の第1子長男として生まれた。

例外なく皇族のならいにより、軍人となるべく道を敷かれた。特に、父は軍事に関心が高かったが、ニコライは学問を好み軍務を嫌い、大学に行きたかったが父は許さなかった。軍では、マリア・フョードロヴナの近衛騎兵隊に所属。ここには、のちにフィンランドの英雄となるカール・マンネルヘイムも所属していた。マンネルヘイムは長身で187センチだったため抜擢されたとされ、ニコライも長身そろいのロマノフらしく、188センチと高かった。

父母は子供達に大変厳しかったが、母は優秀なニコライだけを溺愛した。

昆虫学、植物学の研究から、次第に歴史学を究めるようになる。皇帝の許しを得て、さまざまな図書や資料の閲覧ができた。革命で散逸したロマノフ家の宮殿や人物画、美術館の所蔵品が彼によって記録されていたことで、現在でも確認することができている。

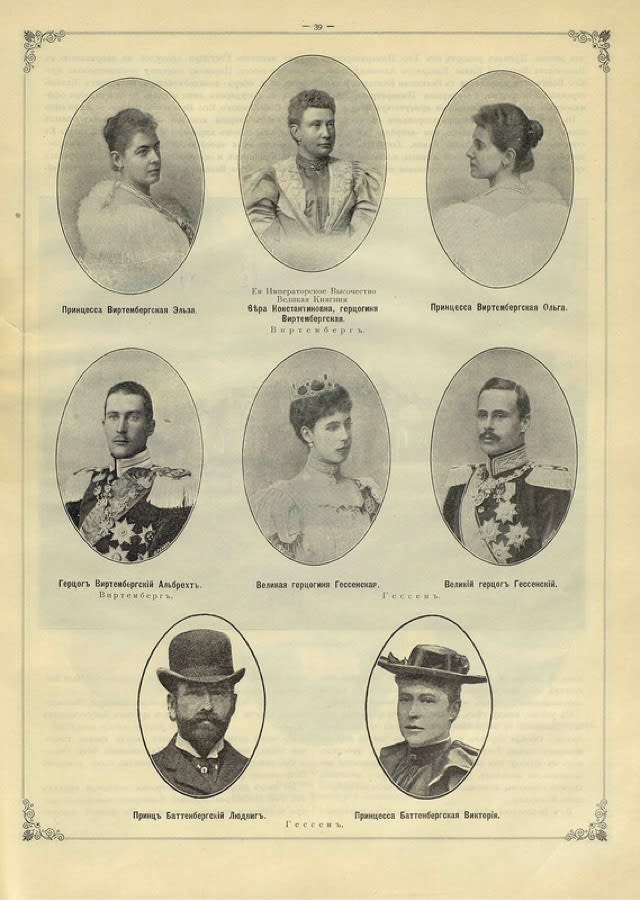

母方のいとこ、バーデン大公フリードリヒ1世の娘ヴィクトリアとの結婚を望んだが、従姉妹との結婚に皇帝の許しが得られず断念。(ヴィクトリアはのちのスウェーデン王グスタフ5世妃、次男ヴィルヘルムはマリア・パヴロヴナの最初の結婚相手)

次に、オルレアン家アメリーとの結婚を希望したが、これも反対にあい断念。(アメリーはのちのポルトガル王カルロス1世妃)

その後は、結婚を希望せず、生涯独身。ただし、愛人や隠し子は複数いたらしい。

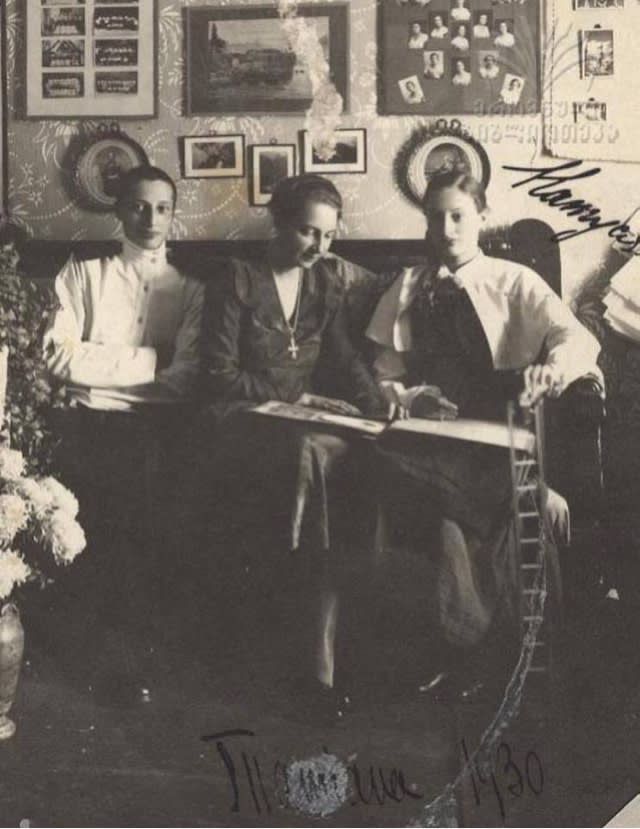

ニコライと母

ニコライと母

ユーモア、イタズラ、冗談、気分屋、変人、軽率、ギャンブル好き。ただし、寛容で飾り気がなく、配下の者とも友人付き合いする、天真爛漫さが皇族皆から愛された。

しかし、先見性を持つゆえに、ロマノフ家が傾いていくのを人一倍憂えており、自らの自由主義を公言し憚らなかった。皇帝ニコライ2世には、度々、皇后の保守傾向の危険を訴え、謹慎にされた。

第一次大戦中は、久々に従軍。ただし、野戦病院訪問が主な任務で、日々送り込まれる負傷兵の多さに、ロシアの敗退を確信。もともと嫌っていたニコライ・ニコラエヴィチ最高司令官の、訓練未熟な兵を構わず戦場に送り出す無謀を批判した。

革命後は、弟ゲオルギとともに、前出のドミトリ・コンスタンチノヴィチ大公と同じ運命となった。

ニコライの釈放のために、フランス政府、ブルメル、ゴーリキーらが奔走したが叶わなかった。

処刑前に、抱いていた猫を近くにいた兵士に世話を頼み、3人は一斉射撃で射殺され、足下の穴に倒れこんでいった。

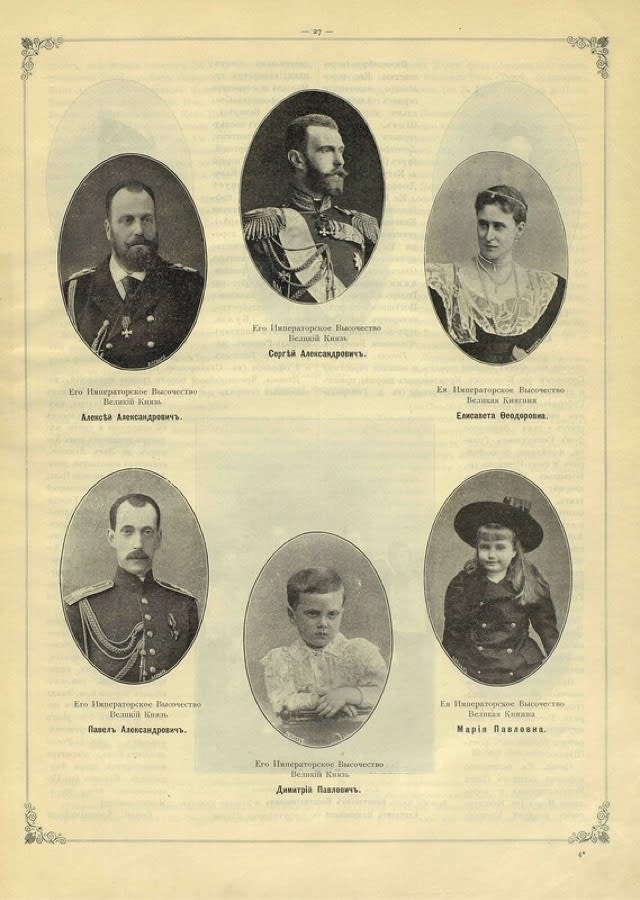

左からパーヴェル・アレクサンドロヴィチ、ニコライ・ミハイロヴィチ、皇后、セルゲイ・ミハイロヴィチ、皇帝、ゲオルギ・ミハイロヴィチ?、女性3人、セルゲイ・アレクサンドロヴィチ?、ピョートル・ニコラエヴィチ?

左からパーヴェル・アレクサンドロヴィチ、ニコライ・ミハイロヴィチ、皇后、セルゲイ・ミハイロヴィチ、皇帝、ゲオルギ・ミハイロヴィチ?、女性3人、セルゲイ・アレクサンドロヴィチ?、ピョートル・ニコラエヴィチ?

ニコライ大公の笑顔は魅力的

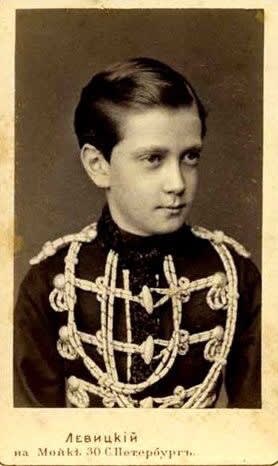

ミハイル・ミハイロヴィチ

1861〜1929

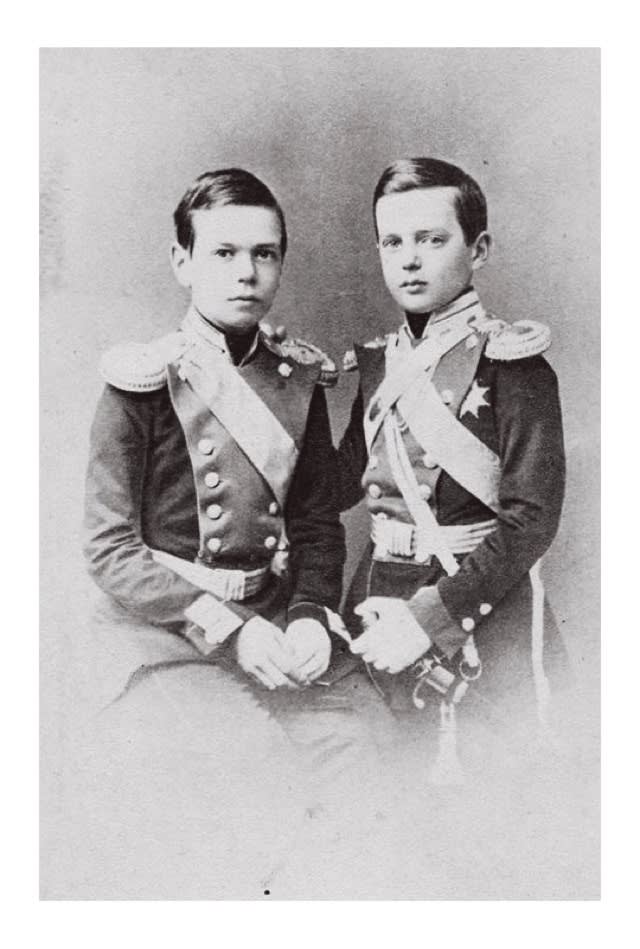

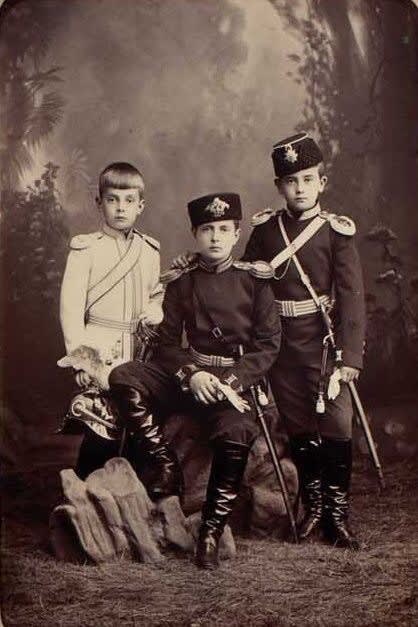

兄ニコライとミハイル

兄ニコライとミハイル

第3子次男ミハイルは、母に、優秀な兄と比較されながら、父母に厳しく育てられた。その幼少期の反動か、長じて、社交界ではギャンブル、女、派手に遊ぶ。

テック公女メアリー、ヘッセン大公女イレーネ、イギリス王女ルイーズに次々と求婚を断られ、メーレンブルク伯ゾフィー嬢と、許可なくイタリアで結婚。激怒した皇帝によって、地位を奪われ、入国不可にされた。アレクサンドル3世は彼を『馬鹿者』と呼んだ。母はショックで、程なくして療養先で亡くなったが、母の葬儀にも出席させてもらえなかった。

イギリス、フランス、ドイツを転々とし、カンヌに落ち着いた時、姉や父と和解。父の葬儀には、一時帰国を認められ、出席できた。

ロシア革命では、国外追放されていたことが幸いした。

晩年は経済的に立ち行かず、ジョージ5世や娘婿の援助で暮らした。次女ナデジダはバッテンバーグ家嫡男のジョージと結婚。

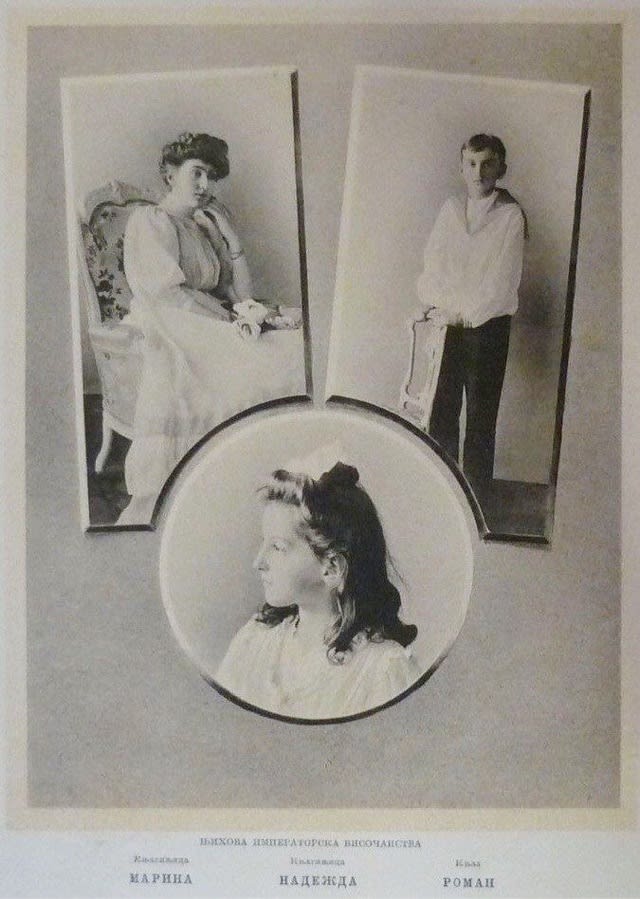

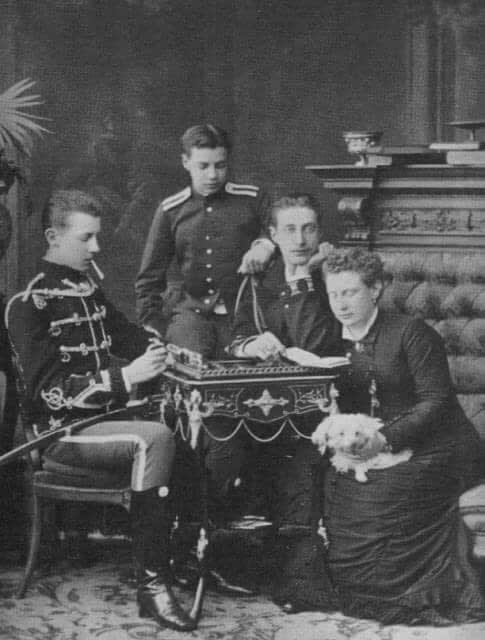

ミハイル・ミハイロヴィチと妻子

ミハイル・ミハイロヴィチと妻子

ミハイル・ミハイロヴィチの子女。

①アナスタシア 1892〜1937

②ナデジダ 1896〜1963

❸ミハイル 1898〜1959

息子ミハイルに子はいない。

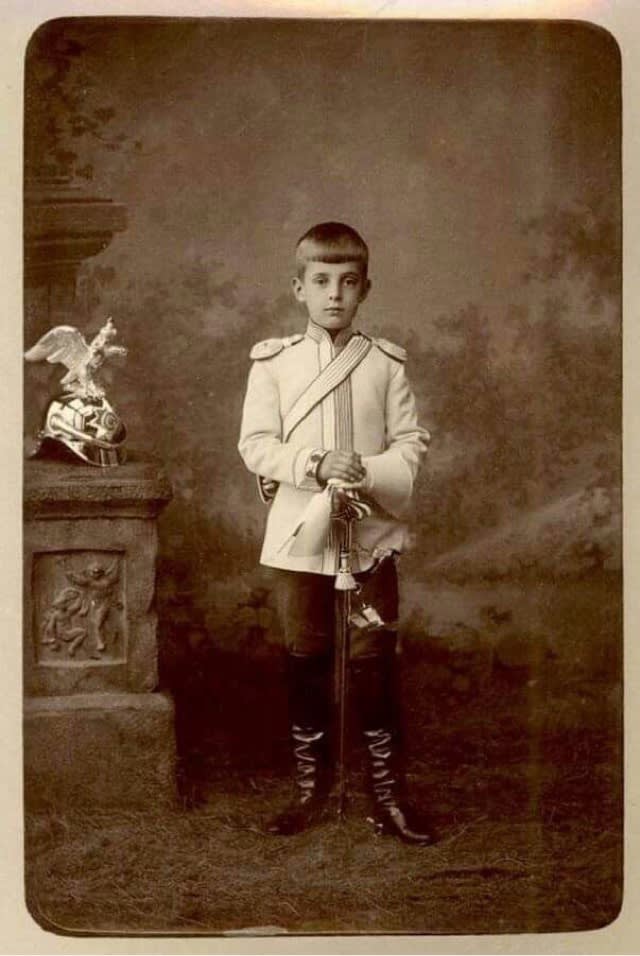

ゲオルギ・ミハイロヴィチ

1863〜1919

第4子三男。自身も軍で活躍することを望んでいたが、幼少期に脚を悪くしたため、積極的な参加はできなかった。

物静かで引っ込み思案だが、優しい。大食い。

コインやメダルの膨大なコレクションは、革命を越えて後代に残された。

グルジア王家末裔の公女ニーナ・チャフチヴァーゼと恋愛、ただし、貴賎結婚にあたるために反対にあい、断念した。そのため、37歳まで未婚でいたが、一念発起して、エディンバラ公の娘マリーとの結婚を望んだが、マリーの母マリア・アレクサンドロヴナは娘をルーマニア王太子と結婚させるため、断った。

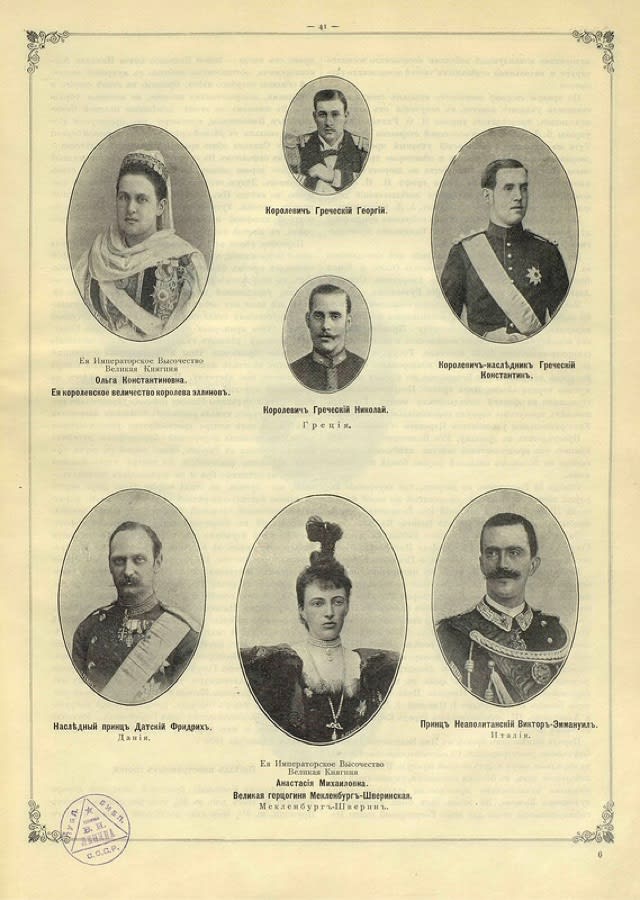

次に、ギリシャ王ゲオルギオス1世の娘マリアとの結婚を望む。マリアは平民と恋愛していたが、結婚できるわけもなく、無関心なままゲオルギとの結婚を受け入れた。ゲオルギは、この結婚に愛情はないが、時が経てば幸せになれるだろうと考えた。

しかし、マリアのロシア嫌いはひどく、夫とも離れたがった。1914年に、子供の健康にかこつけて、静養と称してイギリスへ。そのうち大戦が始まり、ロシアには戻らず、娘たちも優しい父とはその後もう会えなかった。娘たちは後年、母のこうした態度を冷酷だったと非難している。

大戦中、ゲオルギは日本にも派遣されていた。

革命後、妻子のいるイギリスへ亡命を希望したが受け入れられず、のちにフィンランド経由での国外脱出を許された。しかし、旅券に不備があったため、捕らえられた。これ以降、2度と国外脱出の機会がなくなってしまったために、運命が決まってしまった。

逮捕されてからは、兄ニコライと運命をともにした。

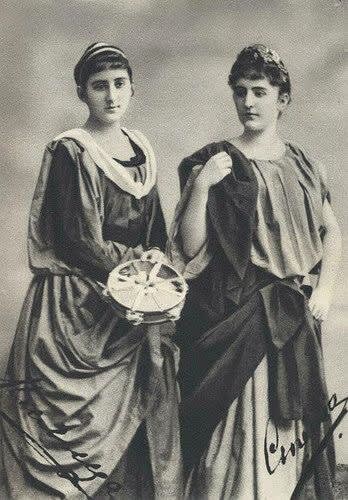

ゲオルギ・ミハイロヴィチの子女。

①ニーナ 1901〜1974

②クセニア 1903〜1965

ニーナはかつて父が恋して結婚を断念したチャフチャヴァーゼ家に嫁いだ。

クセニアはアメリカの富豪と結婚し、のちに一時アンナ・アンダーソンを保護していた。

妻マリア・ゲオルギエヴナは再婚し、ギリシャに帰国した。

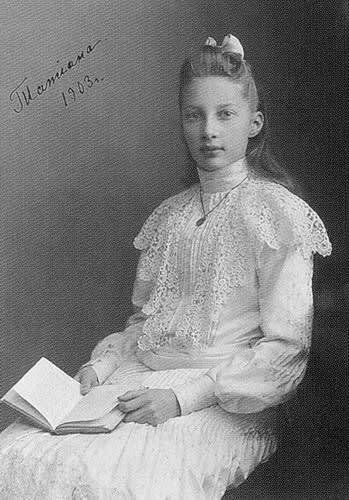

クセニア(左)とニーナ

クセニア(左)とニーナ

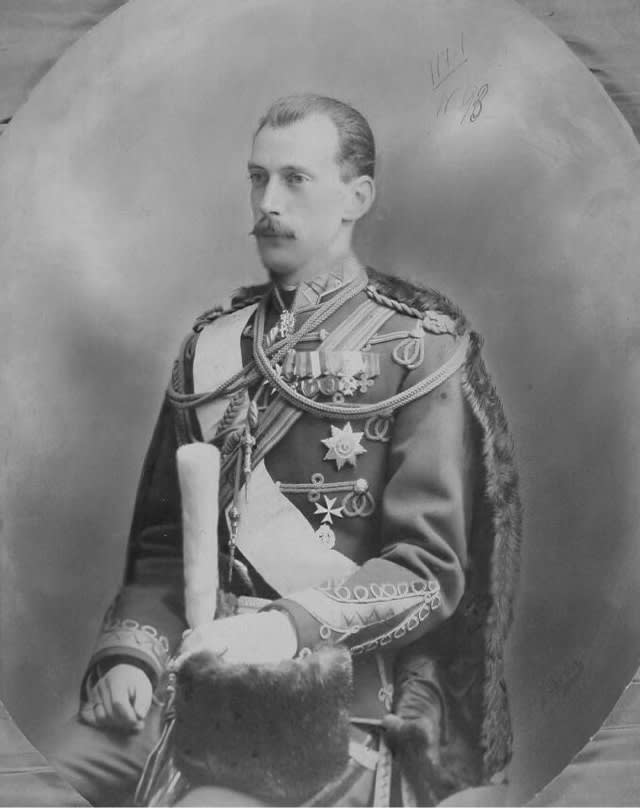

アレクサンドル・ミハイロヴィチ

1866〜1933

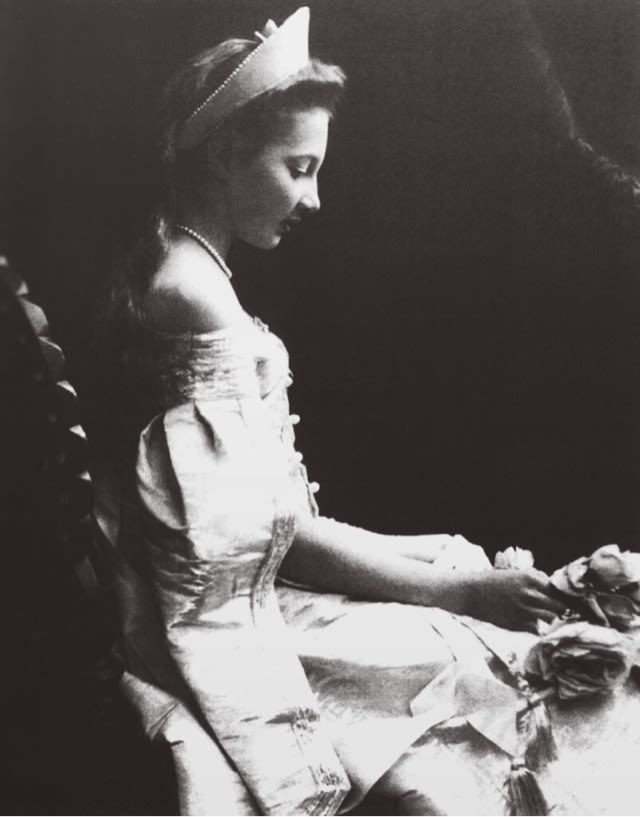

皇帝の娘クセニア大公女と結婚

皇帝の娘クセニア大公女と結婚

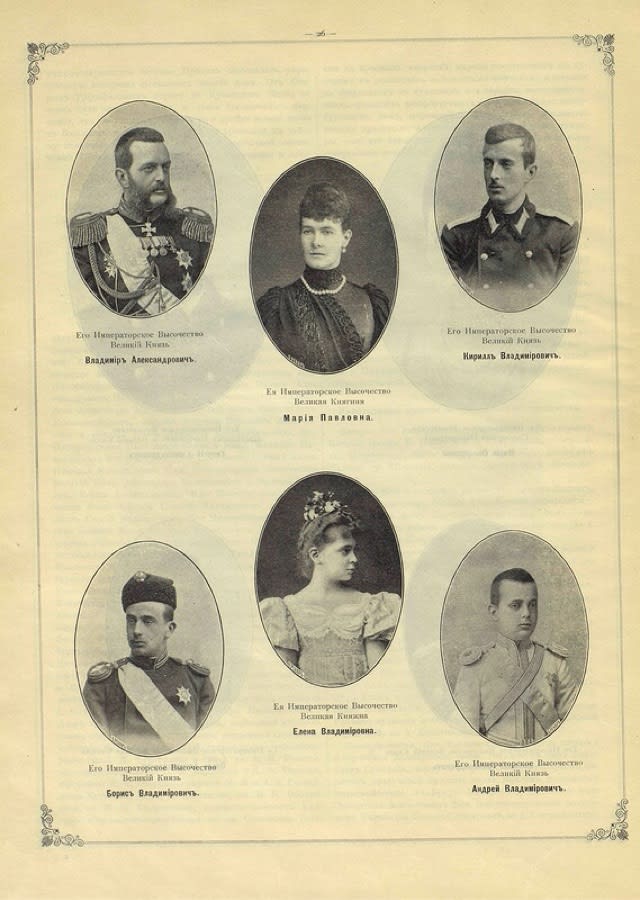

第5子四男。ロマノフ家では数少ない海軍のキャリアを持つ。ちなみに、他に海軍に従事した皇族は、

コンスタンチン・ニコラエヴィチ

アレクセイ・アレクサンドロヴィチ

ゲオルギ・アレクサンドロヴィチ

キリル・ウラディミロヴィチ

アレクセイ・ミハイロヴィチ

このうち、ゲオルギとアレクセイ・ミハイロヴィチは早逝。キリルは搭乗艦の事故後から恐怖で海軍を離れたため、実質は3人と考えられる。

父がコーカサスからサンクトペテルブルクに異動になると、アレクサンドロヴィチ家の年長の子供達、ニコライやゲオルギ、クセニアらの遊び相手になった。そういうなかで、アレクサンドルと弟セルゲイは2人ともクセニアに恋して、結果、アレクサンドルとクセニアが結婚することとなった。

海軍の改革に取り組み、空軍の創設にも尽力した。

クセニアとの間には、六男一女。

ミハイロヴィチの兄弟は多かったにもかかわらず、正式な結婚の子孫を残せたのはアレクサンドルだけだった。

①イリナ 1895〜1970

❷アンドレイ 1897〜1981

❸フョードル 1898〜1968

❹ニキータ 1900〜1974

❺ドミトリ 1901〜1980

❻ロスチスラフ 1902〜1978

❼ヴァシーリー 1907〜1989

クセニアとニコライ2世はそれぞれ、同じ年の1894年に結婚し、子供達もそれぞれに生まれている。肝心の皇帝には、なかなか男子が生まれないのに、クセニアの家庭には次々に男子が生まれる。皇后は辛かったことだろう。

年令も血縁も近いため、皇帝の子供達とは一緒に遊ぶことが多かった。

末子ヴァシーリーはまだいない頃

末子ヴァシーリーはまだいない頃

すぐ上と5歳離れている

革命時はキエフで空軍の指揮をしていた。

首都にいなかったことが、アレクサンドルには幸いし、クリミアに逃亡していた家族に合流できた。

イギリス軍艦によって、妻子、皇太后、オルガ・アレクサンドロヴナ、ニコラエヴィチ家、イリナの嫁ぎ先のユスーポフ家とともに国外脱出。すでに関係が破綻していたクセニアとは、国外脱出後は別居した。

息子達は皆、貴賎結婚。フョードルは、パーヴェル・アレクサンドロヴィチ大公の後妻の娘イリナと結婚している。その子に至っては、4人の祖父母のうち3人がロマノフ皇族(しかも大公)という、血の濃さからすれば正統性が高いように思ってしまうが、パーヴェルがそもそも貴賎結婚だったので全く考慮されない。

現在、アンドレイ、フョードル、ロスチスラフの男系子孫が残されている。

クリミアに軟禁中のロマノフ皇族と縁戚

クリミアに軟禁中のロマノフ皇族と縁戚

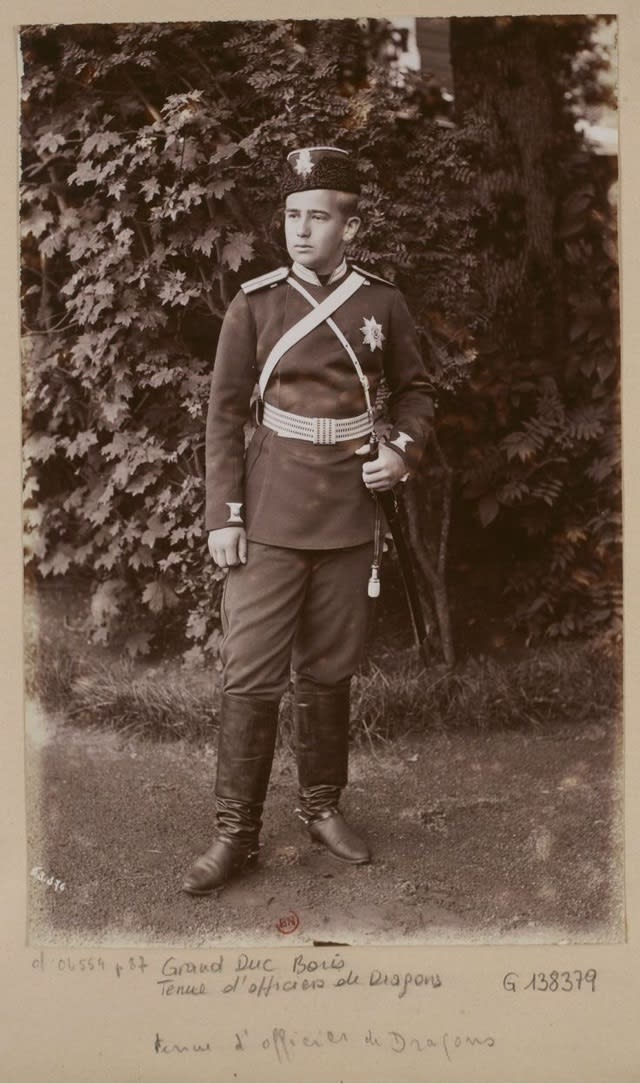

セルゲイ・ミハイロヴィチ

1869〜1918

第6子五男。

軍では父の後を継いで砲兵総監、砲兵大将。

身長190センチ。数学や物理学に関心。

親しかったニコライ皇太子が結婚するにあたり、それまでの愛人だったバレリーナのマチルダ・クシェシンスカヤのことを、友人としてセルゲイに頼んだ。セルゲイは新しく、クシェシンスカヤの愛人兼パトロンとなり、立派なダーチャを買って与えた。

1900年頃から、クシェシンスカヤはセルゲイの甥アンドレイ・ウラディミロヴィチとも関係し始め、1902年には、どちらの子がわからない息子が生まれた。母子はセルゲイが養っていた。この三角関係はまだ続く。

第一次大戦時、セルゲイが療養から軍に復帰すると、砲兵部は汚職問題で荒れていた。汚職はクシェシンスカヤの利権に絡んでいたものだったため、セルゲイは処罰され、砲兵総監の地位を失う。こうしたスキャンダルにもかかわらず、クシェシンスカヤとの関係を維持しようとした。

革命時は、皇帝とモギリョフで一緒だった。ニコライ2世の退位署名に立ち会った。

クシェシンスカヤのいるサンクトペテルブルクに帰ったものの、一緒になるのを断られ、彼女は息子を連れてアンドレイのところへ行ってしまった。首都に残されたセルゲイは兄と共に、ボリシェビキに処刑された。

クシェシンスカヤの息子の名はウラディーミル。アンドレイの父名が付けられている。セルゲイからアンドレイに乗換えたのは、アンドレイのほうが皇位継承順位が格段に高いというのもあるのだろうか。

クシェシンスカヤはロマノフに食いついて離れず、いつか自分もロマノフの人間になる、と虎視眈々と狙い続け、とうとうなったのである。

アンドレイとの結婚は、アンドレイの母が決して許さなかったのだが、母亡き後すぐに結婚、自称皇帝の義兄キリルによって、ロマーノフスカヤ=クラーシンスカヤ公妃の称号を授かった。

マチルダ・クシェシンスカヤと息子ウラディミル

マチルダ・クシェシンスカヤと息子ウラディミル

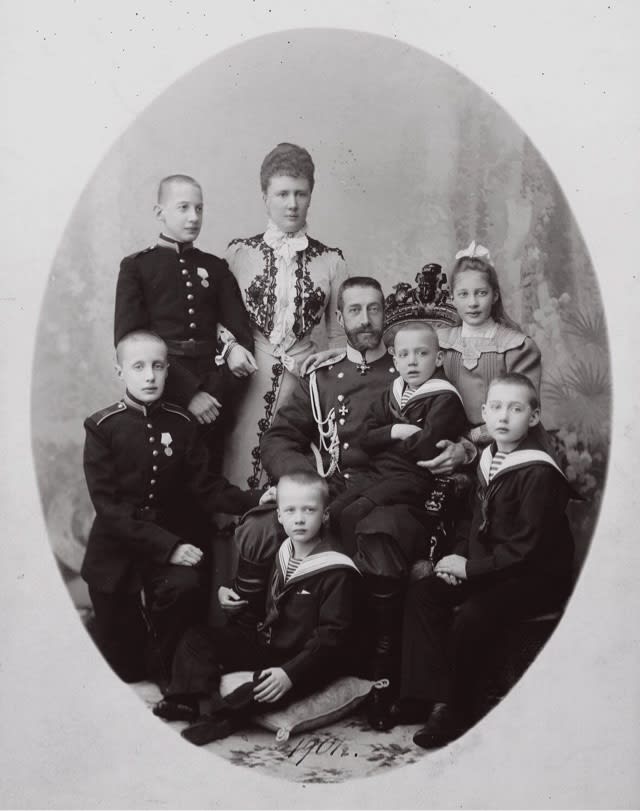

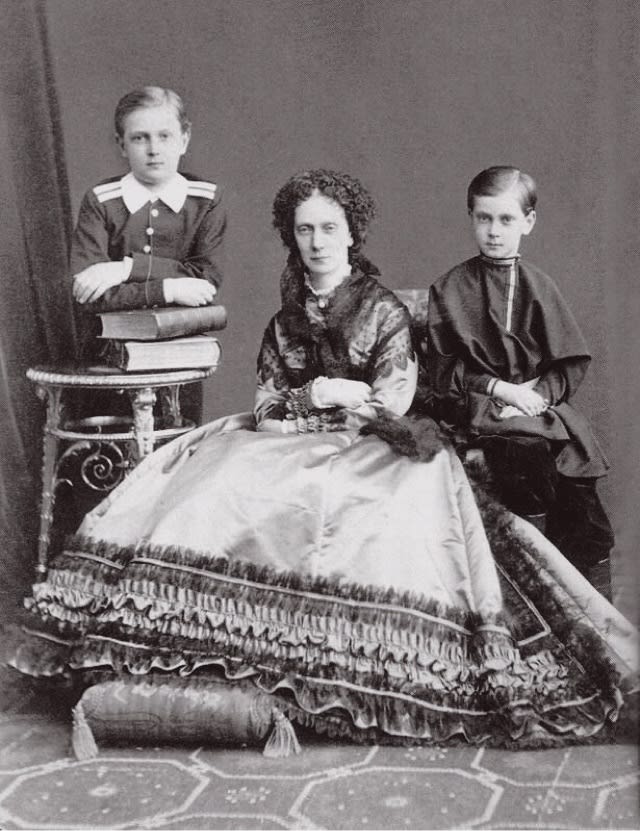

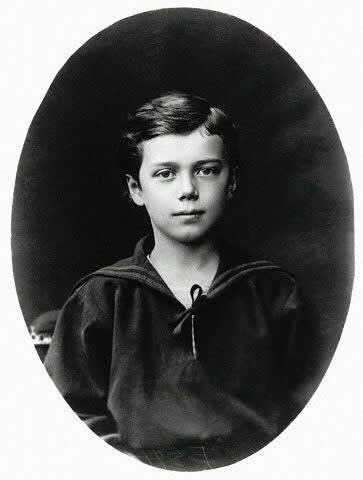

アレクセイ・ミハイロヴィチ

1875〜1895

両親と兄弟たち アレクサンドルを除く

両親と兄弟たち アレクサンドルを除く

第7子六男。ただし、1番早くに亡くなった。19歳。

兄アレクサンドルのように、海軍に進む。

海軍士官学校の訓練中に肺炎を起こしたが、父が療養を許さず、悪化。

結局、イタリアで療養したが、改善することなく亡くなった。

以上、ニコライ1世以降のロマノフの大公たちを一人一人調べた。

もう一度、ひととおり並べて総覧したい。

次の記事で考察します。

ところで。

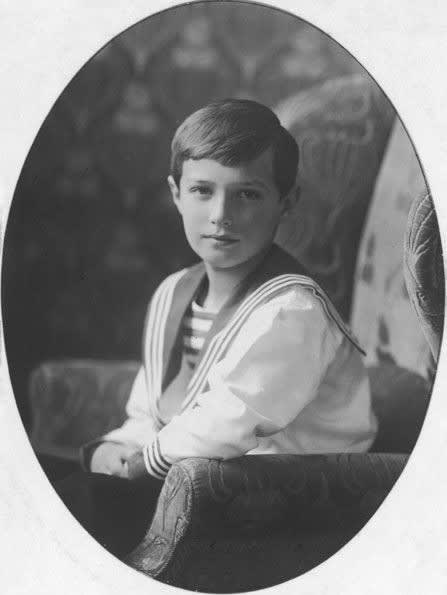

今日はたまたま、アレクセイ・ニコラエヴィチの112回目の誕生日!

ここ数日、ずっと調べたり書いたりしていた世界というのは、112年前あたりのことなのか、

と、しみじみ‥

遠い時代のことだったのだとあらためて感じました。

帝政期、最後に生まれた大公。

彼の血友病がロシア帝国を崩壊させたと言われることもありますが、結局はロマノフたちの驕りや、民衆の粗暴な革命の犠牲にならねばならなかったのは、まだ子供に過ぎない彼でした。

この運命を生きたアレクセイを、とてもいとおしく思います。

自由奔放、リベラルなミハイロヴィチ

革命後もっとも多くのこされた家系

まずはニコライ1世子女をおさらい。

❶アレクサンドル2世 1818〜1881

②マリア 1819〜1876

③オルガ 1822〜1892

④アレクサンドラ 1825〜1844

❺コンスタンチン 1827〜1892

❻ニコライ 1831〜1891

❼ミハイル 1832〜1909

ミハイロヴィチは男子子孫が多く、革命後では、大公5名と公6名がのこされた。

大公のうち3名が処刑された。

公6名は、11歳〜20歳の兄弟たち。

〈第1世代〉

ミハイル・ニコラエヴィチ

1832〜1909

ロマノフ皇族のならいとして、軍人となる。

兄皇帝によってカフカス副王に任ぜられ、露土戦争後は砲兵総監、元帥。

バーデン大公女オリガ・フョードロヴナと結婚し、六男一女が生まれた。

愛人と奔放に暮らし、家庭を顧みない兄達と異なり、ミハイルは愛人を持たなかったが、軍務に熱心で、家庭はほとんど顧みなかったという。

愛人で家庭が壊れることはなかったものの、子供達に対して父母ともに非常に厳格だったためか、子の多くは屈折した家庭生活を送った。

20年ほど、カフカスで暮らしたが、アレクサンドル3世の代になってからサンクトペテルブルクに落ち着き、広大なミハイロフスキー宮殿で暮らした。

アレクサンドル3世は、愛人を囲う叔父達を嫌ったが、ミハイルにだけは年長者に対する敬意を払った。

1903年より、病気で車椅子の生活になった。療養のためカンヌで暮らすとそこには、ドイツに嫁ぎ、カンヌに定住していた娘アナスタシアや、国外追放されていた息子ミハイルとも顔をあわせるようになり、ようやく家族らしい関係に浴することができた。

76歳で死去。

革命以前のロマノフ家男子でもっとも長生きだった。

父ニコライ1世ー兄アレクサンドル2世ー甥アレクサンドル3世ーニコライ2世の、皇帝4代のもとに生きた最高齢の皇族

父ニコライ1世ー兄アレクサンドル2世ー甥アレクサンドル3世ーニコライ2世の、皇帝4代のもとに生きた最高齢の皇族 写真は晩年、ニコライ2世と

ミハイル・ニコラエヴィチの子女。

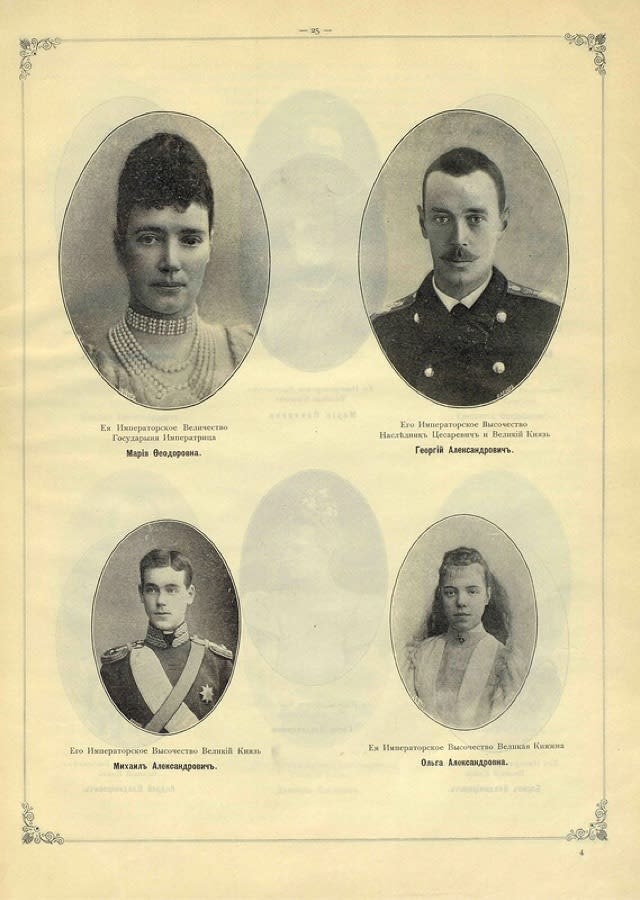

❶ニコライ 1859〜1919

②アナスタシア 1860〜1922

❸ミハイル 1861〜1929

❹ゲオルギ 1863〜1919

❺アレクサンドル 1866〜1933

❻セルゲイ 1869〜1918

❼アレクセイ 1875〜1895

早逝したアレクセイを除き、兄弟5人中の3人が処刑されたのは、コンスタンチノヴィチ家のプリンスたちの運命と重なる。

娘アナスタシアはメクレンベルク=シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世に嫁ぎ、その長女アレクサンドリーネはデンマーク王クリスチャン10世妃、次女ツェツィーリアはドイツ皇太子ヴィルヘルム妃となった

娘アナスタシアはメクレンベルク=シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世に嫁ぎ、その長女アレクサンドリーネはデンマーク王クリスチャン10世妃、次女ツェツィーリアはドイツ皇太子ヴィルヘルム妃となったアナスタシアは病弱な夫を顧みず、国を離れて派手な社交やギャンブルに明け暮れた。夫は謎の転落死、あるいは自殺。アナスタシアはまもなく愛人と再婚し一児をもうけた。

写真は曾孫ヴィルヘルムと

〈第2世代〉

ニコライ・ミハイロヴィチ

1859〜1919

ロマノフ家きっての歴史学者。

ミハイロヴィチ家の第1子長男として生まれた。

例外なく皇族のならいにより、軍人となるべく道を敷かれた。特に、父は軍事に関心が高かったが、ニコライは学問を好み軍務を嫌い、大学に行きたかったが父は許さなかった。軍では、マリア・フョードロヴナの近衛騎兵隊に所属。ここには、のちにフィンランドの英雄となるカール・マンネルヘイムも所属していた。マンネルヘイムは長身で187センチだったため抜擢されたとされ、ニコライも長身そろいのロマノフらしく、188センチと高かった。

父母は子供達に大変厳しかったが、母は優秀なニコライだけを溺愛した。

昆虫学、植物学の研究から、次第に歴史学を究めるようになる。皇帝の許しを得て、さまざまな図書や資料の閲覧ができた。革命で散逸したロマノフ家の宮殿や人物画、美術館の所蔵品が彼によって記録されていたことで、現在でも確認することができている。

母方のいとこ、バーデン大公フリードリヒ1世の娘ヴィクトリアとの結婚を望んだが、従姉妹との結婚に皇帝の許しが得られず断念。(ヴィクトリアはのちのスウェーデン王グスタフ5世妃、次男ヴィルヘルムはマリア・パヴロヴナの最初の結婚相手)

次に、オルレアン家アメリーとの結婚を希望したが、これも反対にあい断念。(アメリーはのちのポルトガル王カルロス1世妃)

その後は、結婚を希望せず、生涯独身。ただし、愛人や隠し子は複数いたらしい。

ニコライと母

ニコライと母ユーモア、イタズラ、冗談、気分屋、変人、軽率、ギャンブル好き。ただし、寛容で飾り気がなく、配下の者とも友人付き合いする、天真爛漫さが皇族皆から愛された。

しかし、先見性を持つゆえに、ロマノフ家が傾いていくのを人一倍憂えており、自らの自由主義を公言し憚らなかった。皇帝ニコライ2世には、度々、皇后の保守傾向の危険を訴え、謹慎にされた。

第一次大戦中は、久々に従軍。ただし、野戦病院訪問が主な任務で、日々送り込まれる負傷兵の多さに、ロシアの敗退を確信。もともと嫌っていたニコライ・ニコラエヴィチ最高司令官の、訓練未熟な兵を構わず戦場に送り出す無謀を批判した。

革命後は、弟ゲオルギとともに、前出のドミトリ・コンスタンチノヴィチ大公と同じ運命となった。

ニコライの釈放のために、フランス政府、ブルメル、ゴーリキーらが奔走したが叶わなかった。

処刑前に、抱いていた猫を近くにいた兵士に世話を頼み、3人は一斉射撃で射殺され、足下の穴に倒れこんでいった。

左からパーヴェル・アレクサンドロヴィチ、ニコライ・ミハイロヴィチ、皇后、セルゲイ・ミハイロヴィチ、皇帝、ゲオルギ・ミハイロヴィチ?、女性3人、セルゲイ・アレクサンドロヴィチ?、ピョートル・ニコラエヴィチ?

左からパーヴェル・アレクサンドロヴィチ、ニコライ・ミハイロヴィチ、皇后、セルゲイ・ミハイロヴィチ、皇帝、ゲオルギ・ミハイロヴィチ?、女性3人、セルゲイ・アレクサンドロヴィチ?、ピョートル・ニコラエヴィチ?ニコライ大公の笑顔は魅力的

ミハイル・ミハイロヴィチ

1861〜1929

兄ニコライとミハイル

兄ニコライとミハイル第3子次男ミハイルは、母に、優秀な兄と比較されながら、父母に厳しく育てられた。その幼少期の反動か、長じて、社交界ではギャンブル、女、派手に遊ぶ。

テック公女メアリー、ヘッセン大公女イレーネ、イギリス王女ルイーズに次々と求婚を断られ、メーレンブルク伯ゾフィー嬢と、許可なくイタリアで結婚。激怒した皇帝によって、地位を奪われ、入国不可にされた。アレクサンドル3世は彼を『馬鹿者』と呼んだ。母はショックで、程なくして療養先で亡くなったが、母の葬儀にも出席させてもらえなかった。

イギリス、フランス、ドイツを転々とし、カンヌに落ち着いた時、姉や父と和解。父の葬儀には、一時帰国を認められ、出席できた。

ロシア革命では、国外追放されていたことが幸いした。

晩年は経済的に立ち行かず、ジョージ5世や娘婿の援助で暮らした。次女ナデジダはバッテンバーグ家嫡男のジョージと結婚。

ミハイル・ミハイロヴィチと妻子

ミハイル・ミハイロヴィチと妻子ミハイル・ミハイロヴィチの子女。

①アナスタシア 1892〜1937

②ナデジダ 1896〜1963

❸ミハイル 1898〜1959

息子ミハイルに子はいない。

ゲオルギ・ミハイロヴィチ

1863〜1919

第4子三男。自身も軍で活躍することを望んでいたが、幼少期に脚を悪くしたため、積極的な参加はできなかった。

物静かで引っ込み思案だが、優しい。大食い。

コインやメダルの膨大なコレクションは、革命を越えて後代に残された。

グルジア王家末裔の公女ニーナ・チャフチヴァーゼと恋愛、ただし、貴賎結婚にあたるために反対にあい、断念した。そのため、37歳まで未婚でいたが、一念発起して、エディンバラ公の娘マリーとの結婚を望んだが、マリーの母マリア・アレクサンドロヴナは娘をルーマニア王太子と結婚させるため、断った。

次に、ギリシャ王ゲオルギオス1世の娘マリアとの結婚を望む。マリアは平民と恋愛していたが、結婚できるわけもなく、無関心なままゲオルギとの結婚を受け入れた。ゲオルギは、この結婚に愛情はないが、時が経てば幸せになれるだろうと考えた。

しかし、マリアのロシア嫌いはひどく、夫とも離れたがった。1914年に、子供の健康にかこつけて、静養と称してイギリスへ。そのうち大戦が始まり、ロシアには戻らず、娘たちも優しい父とはその後もう会えなかった。娘たちは後年、母のこうした態度を冷酷だったと非難している。

大戦中、ゲオルギは日本にも派遣されていた。

革命後、妻子のいるイギリスへ亡命を希望したが受け入れられず、のちにフィンランド経由での国外脱出を許された。しかし、旅券に不備があったため、捕らえられた。これ以降、2度と国外脱出の機会がなくなってしまったために、運命が決まってしまった。

逮捕されてからは、兄ニコライと運命をともにした。

ゲオルギ・ミハイロヴィチの子女。

①ニーナ 1901〜1974

②クセニア 1903〜1965

ニーナはかつて父が恋して結婚を断念したチャフチャヴァーゼ家に嫁いだ。

クセニアはアメリカの富豪と結婚し、のちに一時アンナ・アンダーソンを保護していた。

妻マリア・ゲオルギエヴナは再婚し、ギリシャに帰国した。

クセニア(左)とニーナ

クセニア(左)とニーナアレクサンドル・ミハイロヴィチ

1866〜1933

皇帝の娘クセニア大公女と結婚

皇帝の娘クセニア大公女と結婚第5子四男。ロマノフ家では数少ない海軍のキャリアを持つ。ちなみに、他に海軍に従事した皇族は、

コンスタンチン・ニコラエヴィチ

アレクセイ・アレクサンドロヴィチ

ゲオルギ・アレクサンドロヴィチ

キリル・ウラディミロヴィチ

アレクセイ・ミハイロヴィチ

このうち、ゲオルギとアレクセイ・ミハイロヴィチは早逝。キリルは搭乗艦の事故後から恐怖で海軍を離れたため、実質は3人と考えられる。

父がコーカサスからサンクトペテルブルクに異動になると、アレクサンドロヴィチ家の年長の子供達、ニコライやゲオルギ、クセニアらの遊び相手になった。そういうなかで、アレクサンドルと弟セルゲイは2人ともクセニアに恋して、結果、アレクサンドルとクセニアが結婚することとなった。

海軍の改革に取り組み、空軍の創設にも尽力した。

クセニアとの間には、六男一女。

ミハイロヴィチの兄弟は多かったにもかかわらず、正式な結婚の子孫を残せたのはアレクサンドルだけだった。

①イリナ 1895〜1970

❷アンドレイ 1897〜1981

❸フョードル 1898〜1968

❹ニキータ 1900〜1974

❺ドミトリ 1901〜1980

❻ロスチスラフ 1902〜1978

❼ヴァシーリー 1907〜1989

クセニアとニコライ2世はそれぞれ、同じ年の1894年に結婚し、子供達もそれぞれに生まれている。肝心の皇帝には、なかなか男子が生まれないのに、クセニアの家庭には次々に男子が生まれる。皇后は辛かったことだろう。

年令も血縁も近いため、皇帝の子供達とは一緒に遊ぶことが多かった。

末子ヴァシーリーはまだいない頃

末子ヴァシーリーはまだいない頃すぐ上と5歳離れている

革命時はキエフで空軍の指揮をしていた。

首都にいなかったことが、アレクサンドルには幸いし、クリミアに逃亡していた家族に合流できた。

イギリス軍艦によって、妻子、皇太后、オルガ・アレクサンドロヴナ、ニコラエヴィチ家、イリナの嫁ぎ先のユスーポフ家とともに国外脱出。すでに関係が破綻していたクセニアとは、国外脱出後は別居した。

息子達は皆、貴賎結婚。フョードルは、パーヴェル・アレクサンドロヴィチ大公の後妻の娘イリナと結婚している。その子に至っては、4人の祖父母のうち3人がロマノフ皇族(しかも大公)という、血の濃さからすれば正統性が高いように思ってしまうが、パーヴェルがそもそも貴賎結婚だったので全く考慮されない。

現在、アンドレイ、フョードル、ロスチスラフの男系子孫が残されている。

クリミアに軟禁中のロマノフ皇族と縁戚

クリミアに軟禁中のロマノフ皇族と縁戚セルゲイ・ミハイロヴィチ

1869〜1918

第6子五男。

軍では父の後を継いで砲兵総監、砲兵大将。

身長190センチ。数学や物理学に関心。

親しかったニコライ皇太子が結婚するにあたり、それまでの愛人だったバレリーナのマチルダ・クシェシンスカヤのことを、友人としてセルゲイに頼んだ。セルゲイは新しく、クシェシンスカヤの愛人兼パトロンとなり、立派なダーチャを買って与えた。

1900年頃から、クシェシンスカヤはセルゲイの甥アンドレイ・ウラディミロヴィチとも関係し始め、1902年には、どちらの子がわからない息子が生まれた。母子はセルゲイが養っていた。この三角関係はまだ続く。

第一次大戦時、セルゲイが療養から軍に復帰すると、砲兵部は汚職問題で荒れていた。汚職はクシェシンスカヤの利権に絡んでいたものだったため、セルゲイは処罰され、砲兵総監の地位を失う。こうしたスキャンダルにもかかわらず、クシェシンスカヤとの関係を維持しようとした。

革命時は、皇帝とモギリョフで一緒だった。ニコライ2世の退位署名に立ち会った。

クシェシンスカヤのいるサンクトペテルブルクに帰ったものの、一緒になるのを断られ、彼女は息子を連れてアンドレイのところへ行ってしまった。首都に残されたセルゲイは兄と共に、ボリシェビキに処刑された。

クシェシンスカヤの息子の名はウラディーミル。アンドレイの父名が付けられている。セルゲイからアンドレイに乗換えたのは、アンドレイのほうが皇位継承順位が格段に高いというのもあるのだろうか。

クシェシンスカヤはロマノフに食いついて離れず、いつか自分もロマノフの人間になる、と虎視眈々と狙い続け、とうとうなったのである。

アンドレイとの結婚は、アンドレイの母が決して許さなかったのだが、母亡き後すぐに結婚、自称皇帝の義兄キリルによって、ロマーノフスカヤ=クラーシンスカヤ公妃の称号を授かった。

マチルダ・クシェシンスカヤと息子ウラディミル

マチルダ・クシェシンスカヤと息子ウラディミルアレクセイ・ミハイロヴィチ

1875〜1895

両親と兄弟たち アレクサンドルを除く

両親と兄弟たち アレクサンドルを除く第7子六男。ただし、1番早くに亡くなった。19歳。

兄アレクサンドルのように、海軍に進む。

海軍士官学校の訓練中に肺炎を起こしたが、父が療養を許さず、悪化。

結局、イタリアで療養したが、改善することなく亡くなった。

以上、ニコライ1世以降のロマノフの大公たちを一人一人調べた。

もう一度、ひととおり並べて総覧したい。

次の記事で考察します。

ところで。

今日はたまたま、アレクセイ・ニコラエヴィチの112回目の誕生日!

ここ数日、ずっと調べたり書いたりしていた世界というのは、112年前あたりのことなのか、

と、しみじみ‥

遠い時代のことだったのだとあらためて感じました。

帝政期、最後に生まれた大公。

彼の血友病がロシア帝国を崩壊させたと言われることもありますが、結局はロマノフたちの驕りや、民衆の粗暴な革命の犠牲にならねばならなかったのは、まだ子供に過ぎない彼でした。

この運命を生きたアレクセイを、とてもいとおしく思います。