ヒトラー政権の暴政、歓迎する愚かな国民

「もうひとつのドイツ」のために

命をかけた市民・将校・知識人たち

1944年7月20日事件

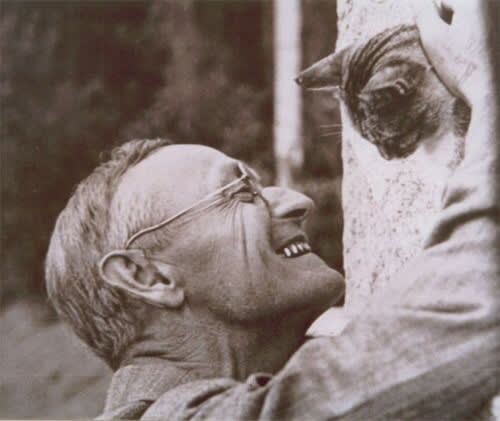

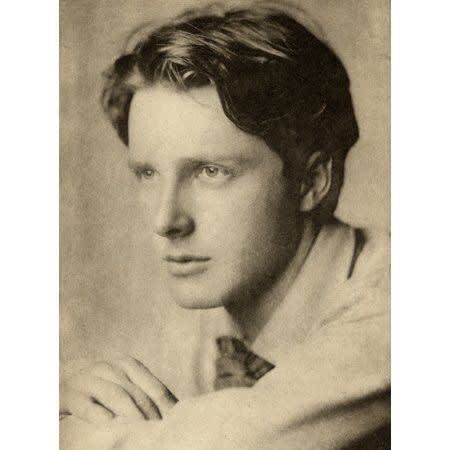

ヒトラー暗殺計画の実行者

クラウス・フォン・シュタウフェンベルク

1907~1944

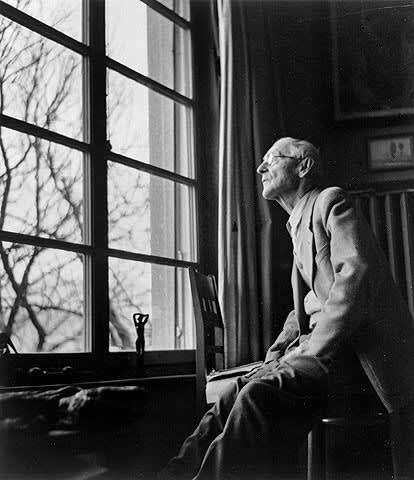

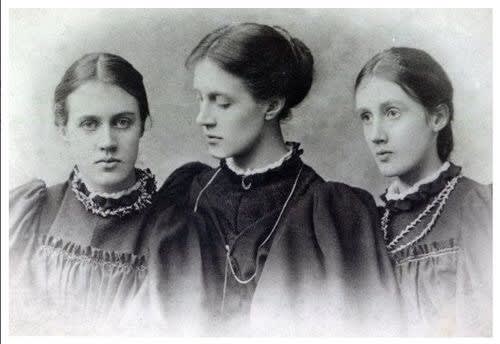

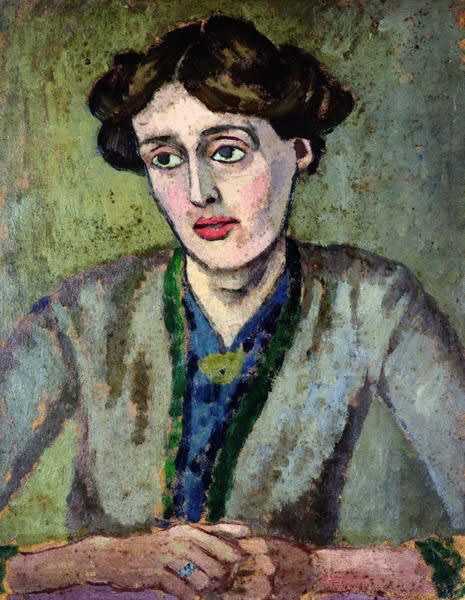

クライザウ・サークル中心人物

ヘルムート・イェームス・フォン・モルトケ

1907〜1945

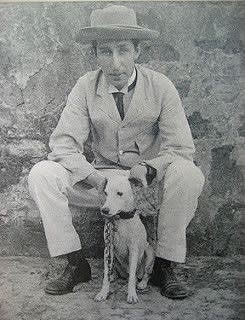

ビュルガーブロイケラー暗殺単独実行者

ビュルガーブロイケラー暗殺単独実行者ゲオルグ・エルザー

1907〜1945

0. 恐るべき閣議決定

ナチ政権の横暴について、人種法による迫害及び大量虐殺などはよく知られており、いま我々のうちこれを非難しない者はないだろう。もっとも、当時は広く一般に賛同されていた。独裁に法律の仮面を被せたような全権委任法についても当時ドイツ国民の大多数が肯定し歓迎していた。その断面を表しているのが以下の一件である。

レーム事件、1934年6月30日。

ミュンヘンにてヒトラーの旧知の同胞レームを筆頭に突撃隊幹部らを一斉逮捕し即刻銃殺、同時にベルリンでも数千人規模の逮捕と粛清が行われた。その事件後の閣議決定により以下のような法律が公布された。

国家緊急防衛の諸措置に関する法律;

「1934年6月30日、7月1日及び7月2日の反逆及び売国行為を鎮圧するために執られた諸措置は、国家緊急防衛として正当なものとする」

この一条だけの法律に、背筋が凍る。事件の凄まじさにではなく、この簡素すぎる法律に…。さらに驚愕したのは、この一件後の国民の反応だ。実はヒトラー自身、粛清の規模があまりに大きくなりすぎ、民心が離れるかと心配していたが、実際国民はいっそう熱烈に支持したのである。確かに国民はそれまでの突撃隊の行き過ぎた横暴に辟易していたが、軍人や民間人も含めた大粛清という「手段」は非難されなかった。その上、あのような法律も国民の間で問題にされることはなかった。このとき既にドイツは後戻りできないところへ来てしまっていたと思う。

多くの国民がこうして盲目になっていた頃、ドイツのこの状況をなんとか正そうと密かに活動していた人達がいた。一般市民、学生、ジャーナリスト、宗教者、軍人、知識人らが、グループであるいは全くの個人で、それぞれの形で勇気ある行動を続けた。それが見つかるまで…

ユダヤ人を保護、他国への協力要請、自由の訴え、ヒトラー暗殺計画、政権転覆後の社会形成構想などさまざまだった。いずれも活動が発覚すれば極刑(残虐な死刑)となる。

ショル兄妹らの「白バラ」は有名で、当時でも彼らの悲運の結末に同情を寄せない者はなかった。その一方、戦争末期の、国防軍将校らによる暗殺・クーデター計画の失敗は「7月20日事件」として現代でこそ有名であるが、当時は既に敗戦色濃い時期だったにもかかわらず、国民は彼らを憎むべき反逆者と断罪し、ヒトラーへのさらなる熱い忠誠を誓った。ドイツの戦況悪化はヒトラーの指揮ではなく、国防軍に責任があると。この後敗戦までの数カ月で「国民同胞」に総力戦を呼びかけ、ドイツは壊滅的な被害(倍増)に斃れることになる。焦土と化し無条件降伏したドイツの国民はなお独裁主義から目覚めず、戦後も長らく彼ら抵抗者は反逆者であり続けた。

あの一条だけの法律の恐ろしさ。一方、今の日本でも時折、閣議決定のありえない内容に噴飯することがある。

「正当なものとする」「国家緊急防衛」

過去、一度でもそんな法律が存在した事実が、今を楽観したり看過してはならない、と警告している。

ここでは数多くのドイツの抵抗活動のうち3つ、

ビュルガーブロイケラー暗殺未遂事件、7月20日事件、この事件とも関係していた〈クライザウ・サークル〉について見て行く。

1. ビュルガーブロイケラー暗殺未遂事件

「平静でいられるはずはありません」(ゲオルグ・エルザー 尋問)

1939年11月8日ミュンヘン市のビアホールでのヒトラー演説集会が19時30分から2時間の予定で開催された。党員2千人超が集い、ゲッベルス、ヒムラー、ヘス、ボルマンらも最前列で参席。当夜は濃霧で、総統のベルリンへの帰路を列車に変更する必要のため30分ほど早く演説が終わる。終了後の会場で、21時20分、演壇後方の桟敷を支える石柱裏側根元部が爆発。桟敷崩落。8人死亡。ヒトラーや側近はすでに会場を後にしていて被害なしだった。

同じ夜、スイス国境を越えようとしていた男が一人逮捕された。拷問の末、男はビアホール爆破を単独で行ったことを自白。

この事件がイギリス諜報機関の仕業と確信し、公にイギリスを非難していたヒトラーや側近たちはこの男の単独犯行を信じようとしなかった。真実が証明されたが、国民には伏せられ、この一件を後のイギリスとの交渉に利用するべく、男は収容所独房の監視下に置かれた。ほぼ忘れられた存在になっていたが、敗戦が濃厚となった1945年4月に射殺された。

注目すべきは3点。

•全く無名な一市民による単独犯行だったこと。

•設置方法も含め、殺傷力高い精巧な爆破装置だったこと。

•時期が早く、ドイツの戦況が傾く以前であったこと。

犯行者ゲオルグ・エルザーは当時36歳、失業中の家具職人。南独シュヴァーベンの田舎町育ち、国民学校を出たあと借金苦の父母の農業を助け、大工、家具職人をしながら、臨時雇用で計器製造会社や採石場でも働いた。結婚し一子あったが離婚した。

酒乱の父をなだめ、弟妹に優しく、外に友人は少なかった。この計画も誰にも相談しなかった。

計画に至った理由。労働者の苦境を改善することが目的。自由な職業選択、ヒトラーユーゲントに蝕まれない家庭の信仰に基づいた子の教育、何より労働者が戦争に駆り出されないこと。そのためには国家指導部、特にヒトラー、ゲーリング、ゲッベルスを排除しなければならないと客観的に考えたことによる。決断したのが1938年秋。ズデーテン危機の頃。奇しくも時を同じくして、国防軍反ヒトラー派〈高級将校グループ〉によるヒトラー暗殺計画があった。戦争に突入する段階でヒトラーを拘束する計画だ。結局このとき、ミュンヘン会談により開戦の危機は免れたため、国防軍による「9月陰謀」は立ち消えになる。しかしヒトラーは時をおかずチェコ、ポーランド、オランダ、ベルギー、フランスと次々に侵攻した。将校達は失意のまま戦場での戦いに注力せざるを得なくなり以後は動きを潜めた。

一方のエルザーはミュンヘン協定に安堵することなく、早晩ヒトラーは周辺国を侵攻すると確信していた。この優れた先見力と迅速な行動力が、ドイツ軍が勝利を重ね、ヒトラー政権が絶頂にあった時期の不意の一撃となったのだ。エルザーは戦争に至る前から、ドイツがいずれ戦争を引き起こしかつ負けることを予見し、躊躇なく速やかに活動したのだ。

加えて入念さ。計器製造の仕事で信管の技術を、採石場の現場で火薬の扱いを身につけ、素人のものとは思えない高度な爆破装置を作成。その設置には、下見を含め3か月にわたってビアホールの常連客となって物置に身を潜め閉店を待ち、作業音を戸外の市電の音に合わせ、石柱に穴を掘った。完璧だった。…演説時間が予定通りだったなら。

エルザーはのちの尋問でこう答えた。「自分の行動によって、戦争でさらに多くの血が流されるのを阻止するつもりだったのです」と。「8人を死なせて平気か?」との質問には「平静でいられるはずはありません」

全てを一人で考え、計画し、実行し、罪も罰も背負う強さは、いつか認められれば天国へ行けるというシンプルな願いひとつのためだった。

エルザーのこの行動が戦後のドイツで受け容れられたのは実はつい最近だというのは驚きだ。名誉欲などない彼は、後世にではなく、神に認められたいという思いだったのだろう。

2. 7月20日事件

「神聖なるドイツよ、万歳!」(クラウス・フォン・シュタウフェンベルク 銃殺直前の叫び)

今でこそ数々の映画で賞賛されているが、この一件も戦後長らく「裏切者」の仕業とされた。実行者はクラウス・フォン・シュタウフェンベルクだが、共謀者は国防軍、外交官、教育者、法律家、神学者など多数。1944年7月20日、暗殺は失敗に終わった。同時に発動する予定のクーデター(ベルリン、パリ、ウィーンで同時)も失敗し、関係者は徹底的に調べ上げられた。

国防軍上層部には貴族出身が多く、教養高く、軍人として忠誠心も高かった。ヒトラー政権に不満があっても国家を守る責任で従った。「国家と国民」への忠誠がいつのまにか「ヒトラー総統」への忠誠に置き換えられ、前線特に東部戦線での住民や捕虜に対する親衛隊の残虐さやホロコーストの実態に接し、反ヒトラー派は連絡を取り合い暗殺を計画するに至った。中央軍首席作戦参謀大佐ヘニンク・フォン・トレスコウの指揮により、1943年3月ヒトラーのスモレンスク前線視察時の搭乗機に仕掛けた爆弾は寒さのため不発で失敗。同月再び一派のゲルスドルフ(余談;この翌月カチンの森の遺体を発見した)によるベルリンでのソ連武器展示会場での自爆計画も、ヒトラーの予想外の行動により失敗。一方で東部戦線の戦況は泥沼化し、転戦のためトレスコウはシュタウフェンベルクに後を託す。

クラウス・フォン・シュタウフェンベルクはシュヴァーベンの名門伯爵家出身(奇しくもゲオルク・エルザーと同郷)、北アフリカ戦線にて負傷し片眼と片掌と手指を失ってのち、国内予備軍一般軍務局参謀長となる。所属はオルブリヒト大将の下、反ヒトラー派の温床であり、加えて国内予備軍の緊急動員(ワルキューレ作戦)を発動するセクションでもあった。ナチスの国内外での横暴を止めるためにはヒトラーを暗殺するしかないと決意し、ワルキューレ作戦を偽装してクーデターも平行させるために、数々の抵抗グループ、特に転覆後の暫定政府案や政策策定の知見がある〈ゲルデラー・サークル〉や〈クライザウ・サークル〉と協働した。軍務だけでも多忙な一方でこれらの活動も進めねばならず、精神的にも負担は大きかったが、クライザウ・サークルで知り合った18歳年長のユリウス・レーバーと意気投合し、また行動をサポートする良き部下ヴェルナー・ヘフテンにも恵まれた。

反抗グループメンバーの中には、ヒトラーに同席する機会がシュタウフェンベルクよりも多く、実行するに有利な者は他にいたが、気持ちが定まらず拒否したため、計画遂行者でありながら実行者としても遂行せねばならないシュタウフェンベルクには、相当な重責がのしかかっただろう。勿論、表向きの軍務もこなした上で、である。

反ヒトラー派の上層部の意見として、ヒムラーの同時暗殺も狙わねばならなかったがなかなかヒムラー、ヒトラー両方そろう機会はなかった。

それを待つ内、レーバーが別件で逮捕されてしまう。親友をいち早く助けたい焦りも重なる。この日と決めてヘフテンと臨み、実行に及んだ7月20日。数々の予定外が重なり、仕掛けた爆発物はヒトラーには軽症を負わせただけだった。ベルリンの司令部に戻れたもののクーデターも失敗した。シュタウフェンベルク、ヘフテン、ベルリンで動いていたクィルンハイム、オルブリヒトの4人はその深夜、中庭で銃殺された。全て7月20日の出来事である。

日付が変わってまもなく、ヒトラーによるラジオ演説があった。ドイツ国民はそれまで以上に総統を讃え、実行者は裏切者として罵られた。銃殺後に埋葬されていたシュタウフェンベルクらの遺体は、ヒムラーの指示によってただちに掘り起こされ、勲章を剥ぎ取られ、遺体を焼いて灰にして始末された。このあと、生き残った協力者にはより辛辣な運命しか待っていなかった。

ヘニンク・フォン・トレスコウ

ヘニンク・フォン・トレスコウ戦地で暗殺失敗の報を受けた後、自殺

ただこの時点で事件との関与は疑われてはいなかった

左シュタウフェンベルク 右クィルンハイム

左シュタウフェンベルク 右クィルンハイム

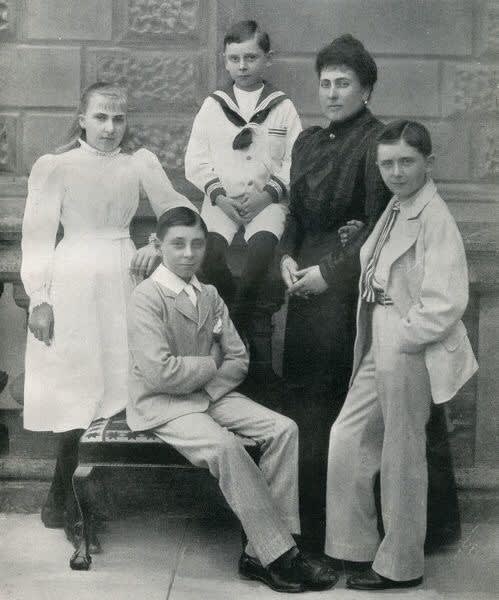

シュタウフェンベルクと子供

3. クライザウ・サークル摘発

「忠誠の義務を私はもうとっくに感じていません」(ハンス=ベルント・フォン・ヘフテン 人民法廷にて)

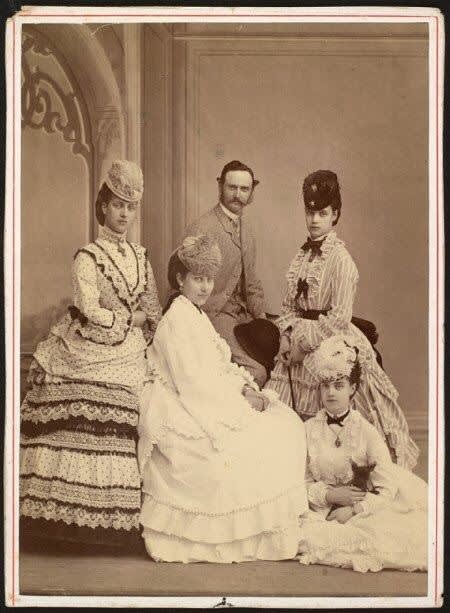

ヘルムート・イェームス・フォン・モルトケはかつてのドイツ帝国の英雄大モルトケ、小モルトケの末裔であり、シェレージエン地方クライザウの領主だった。国際法の専門家で人権保護に尽くした。また国防軍防諜部のカナリスの部下も務めた。元々ナチス反対の立場であり、反ヒトラー派の外務省職員や学者と通じた。

同じく法律家のペーター・ヨルク・フォン・ヴァルテンブルク伯らとともにクライザウ・サークルを形成した。メンバーは法律家、外交官、大学教授、神学者など約20人。メンバーは比較的若いが、同様の活動をする〈ゲルデラー・サークル〉(元ライプツィヒ市長のカール・ゲルデラーが中心、大企業や英米政府要人とのつながりもある)とも連携しており、終戦後(敗戦後)のドイツのありうべき体制を協議する。ペーター・ヨルクは招集され、国防軍の反ヒトラー派ともつながる。ヨルクはシュタウフェンベルクの従兄弟。

モルトケはドイツの敗戦やソ連によるベルリン進駐を早くから予見しており、敗戦を経てからのドイツの再生を考えていたため、国防軍メンバーによる暗殺計画には反対だった。ヒトラーは正式な裁判で裁かれるべき。そうでなければ暗殺者は裏切者に、ヒトラーは殉教者になってしまうから。

そのためシュタウフェンベルクらとは距離を置こうとしていたが、東部戦線やホロコーストの現実がもはや差し迫った状況にあるとし、暗殺計画に協力することとなる。主にクーデター後の政府について具体的な形を構想した。

ところが1944年1月、モルトケが逮捕された。幸いサークルの存在には気づかれずヨルクが引き継いだ。7月になり、ナチスの罠にかかったレーバーとライヒヴァインが逮捕された。拷問は過酷であったが、二人は決してメンバーの名を口にしなかった。

そして7月20日のクーデター失敗。

ナチスによる執拗な検挙で、軍人、市民、知識人ら大変な数の共謀者が判明し、ヒトラーは激昂した。「奴らを屠畜のように吊るせ!」と指示。抵抗グループは拘禁され、激しい拷問にかけられたが、誰もが耐え、仲間の名前を言わなかった。処刑されたのは9人、7人が逃れた。

抵抗者達は拷問で喉をつぶされながらも、最後の場に毅然と立つ。人民法廷で悪名高き裁判官ローラント・フライスラーとやりあうのだ。

ローラント・フライスラー

ローラント・フライスラー戦争末期の人民法廷で多くはこの人物によって裁かれた。 大声で被告を罵倒し発言を遮るなどおよそ裁判の体をなしていない上、判決は死刑が圧倒的に多い

1945年2月アメリカの空爆で死亡

「白バラ」メンバーも彼によって死刑にされた

別記事ヘルムート・ヒューベナーも参考に

プレッツェンゼー収容所

プレッツェンゼー収容所抵抗者の多くは死刑判決後すぐにここに移され、即日処刑された。手前に斬首台、奥に絞首台

人民法廷とは、1934年にヒトラーによって制定された刑法改定によって立ち上げられた、「反逆者及び売国行為の罪に対する判決」のための裁判所である。ゲッベルスはこれを、「判決が合法的であるか否かは問題ではない。むしろ判決の合目的性のみが重要なのである」と言った。冒頭で話題にした一条きりの法律文をしのぐ恐ろしさを感じる。「法が終わるところ、暴政が始まる」。検察庁法改正案への反対意見書に引用されていたジョン・ロックの著書からの指摘がこのときのドイツには届かなかった。

「それは告発された者ではなく告発する者の姿である」

(對馬達雄『ヒトラーに抵抗した人々』)

法廷に立つクライザウ・サークルのメンバーは日々の拷問にやつれた姿だったが、フライスラーの挑発的な問いに臆せず答える。

ヨルクの裁判で、フライスラーが叫ぶ。

「ユダヤ人問題に関し、貴殿にはユダヤ人根絶は気に食わない、国家社会主義の法概念が気に食わないということだろう」

「違います、ユダヤ人問題がすべて、国家が神に対する宗教的、倫理的義務を排除し国民に無制限に権力をふるうことと結びついている、このことが重要なのです」

理屈の通用しない裁判官に屈することなく、自分の弁護でなく、言葉の力を使って真理を突く発言である。人生の最後に訴える思いでもある。刑はその夜に執行されるのだ。

軍人らのあと翌週は外交官らが立つ。

アダム・フォン・トロット、ハンス=ベルント・フォン・ヘフテン(シュタウフェンベルクとともに銃殺されたヴェルナーの兄)もナチスの非を堂々と指摘した。シュタウフェンベルクには双子の二人の兄がいるが、モルトケともつながりの深かった長兄ベルトルトも死刑となっている。

年を越して1945年1月にはレーバー、モルトケが死刑判決を受け、数日後に執行された。

ナチス支配の苦しみの下で危険を冒しながら形づくっていったクライザウ構想とはどんな内容だったのか。7月20日事件が起きていなければドイツはどうなっていたのか。

人民法廷傍聴席

人民法廷傍聴席

入廷するアダム・フォン・トロット

入廷するアダム・フォン・トロット

レーバーの人民法廷裁判

レーバーの人民法廷裁判過去にも非常に過酷な拷問監禁に耐えた屈強な精神がシュタウフェンベルクを支えた

ペーター・ヨルク人民法廷裁判

ペーター・ヨルク人民法廷裁判裁判中も処刑場でも毅然とした態度だった

モルトケ 人民法廷裁判

モルトケ 人民法廷裁判

クライザウ・サークルにおいてヒトラー暗殺に否定的だったのは、ドイツの軍事的敗北だけがドイツと世界を救う前提となる、という考えからだった。その前提の上で、再建には3つの柱がある。

•ワイマル政復興の否定

•精神的基礎にキリスト教精神を据える

•国内経済の枠をこえてヨーロッパ経済秩序を形成させることが平和をもたらす

最も民主的なワイマル政から正当な手続きで成立したのがヒトラー政権であったことは事実である。国民が独裁を歓迎したのは世界恐慌による経済不安が原因であり、それが国内経済優先、自給自足経済、他国侵略、他民族迫害を支持した。国民の頭の中にはその手段が民主的か否かを考えるだけの能力も余裕もなかったということになるだろう。侵略された各国にパルチザン活動が起きていたのにドイツ国民はその方向に全く動かなかったことをメンバーは憂いている。戦後に生き残ったメンバーのハンス・ペータースは「民主主義者なくして民主政治は存在しない」と語った。衆愚政治に陥るのみ。このため、サークルでは地方政治にのみ普通選挙を適用し、州議会や国会は間接選挙かつ議院内閣制不採用としている。

ヒトラー・ユーゲントの方針と通ずるヒトラーの言にある「キリスト教は自然の法に反するもので、自然への抵抗である」。ここに言う自然の法は弱肉強食のようなもので、隣人に目を配り手を差し伸べるキリスト教とは相入れない。ボルマンは戦後に教会解体する予定でいたらしい。ヒトラー・ユーゲント的な教育を離れ、ヨーロッパ世界に向けて憎悪と虚偽を克服するためにも西欧に共通するキリスト教精神に立ち帰る必要を訴えている。その基盤に立って償う贖罪の観念がドイツ再建に重要な礎石だとする。平和再建を進めていくためには秩序ある経済が求められる。「経済の目的は人間にある」つまり自由放任主義ではなく、失業問題や環境問題などを解決しながら維持するものでなければならない。このようにクライザウ・サークル独自の方針は、復興をヨーロッパ全体で考えるものであった。その構想に見られるヨーロッパ内の統一通貨、関税撤廃、域内分業、世界経済との関係などはEU発足を実現した現在を予見するものだった。

あの時代に、命の危険を冒して知恵を寄せ合い、自分達を反逆者とし死刑にかける不甲斐ない国民とヨーロッパの未来を真剣に考えた彼等。対照的に当時なお支持を続けた国民を見限り、ヒトラーは国内を爆破せよと命じていた。

彼らが生きて平和を手にすることがなかったことはかなしい。その苦しみに報いるよう私達は決して同じ坂道を転がることのないよう、不断の努力をせねばならないことも忘れない。

社会教育者アドルフ・ライヒヴァインが獄中から我が子たちに向けて書いた手紙がとてもあたたかい。後世の私達皆に向けたやさしい手紙とも受け取れる。およそ20年後、ゲバラが子供達に残した手紙も相通じるので並べてみる。

ライヒヴァイン;

長女レナーテへ(11歳)

「機会があったら、いつでも人には親切にしなさい。助けたり与えたりする必要のある人たちにそうすることが、人生でいちばん大事なことです。だんだん自分が強くなり、楽しいこともどんどん増えてきて、いっぱい勉強するようになると、それだけ人びとを助けることができるようになるのです。これから頑張ってね、さようなら。お父さんより。」

ゲバラ;

「この手紙を読まねばならない時、お父さんはそばにはいられないでしょう。

…立派な革命家に成長しなさい。自然を支配できる技術を身につけるように、うんと勉強しなさい。

一人一人がはなればなれでは何の値打ちもないことを覚えておきなさい。

世界のどこがで誰かが不正な目にあっているとき、いたみを感じることができるようになりなさい。これが革命家において、最も美しい性質です。

いつまでも、子供達よ、みんなに会いたいと思っている。大きなキスを送り、抱きしめよう。

お父さんより」