歴代ローマ皇帝随一の哲学者

五賢帝マルクス=アウレリウス『自省録』

素朴な人間性と葛藤

Marcus Aurelius Antoninus

第16代ローマ帝国皇帝

121〜180 在位161〜180

『マルクス・アウレリウス 自省録』

神谷美恵子訳 岩波文庫

『新訳 ローマ帝国衰亡史』

エドワード・ギボン著 中倉玄喜訳・編

神谷美恵子訳 岩波文庫

『新訳 ローマ帝国衰亡史』

エドワード・ギボン著 中倉玄喜訳・編

ローマ帝国のネルウァ・アントニヌス朝いわゆる五賢帝時代(96〜180)の最後の皇帝である。

ローマ帝国領土最大版図が描かれたのが2代トラヤヌス統治下。現実的な防衛維持のためにユーフラテス河以東を放棄した3代ハドリアヌス。その英断により、以降に平和が続いた4代アントニヌス・ピウス時代では、皇帝はその在位中イタリアを離れる必要がなかった。しかし5代マルクス・アウレリウス即位後、東方のパルティアおよび北部ドナウ川周辺はしばしば侵され、皇帝は外征に追われた。

ギリシャ哲学や文学を愛し、書斎を好む文人皇帝マルクス・アウレリウスは、皮肉にも書斎からもローマからも引き離され、辺境において苦手な軍団指揮に明け暮れねばならなかった。幕営でのわずかな自由時間に瞑想し、自らを律し、迷いを断つために書き重ねたものが『自省録』である。

自省の名の通り、自分を叱咤激励するための覚書にすぎないため、飾りを排した文が集められているだけなのだが、ストア派哲学に傾倒していた人物らしい質朴かつ禁欲的な姿勢が徹底している。そのうえ、若い時代には修辞学も究めていたこともあって、簡素な文の端々に見事な比喩が嵌め込まれている。そういうところにこの皇帝の教養の高さ、高潔さが滲み出ている。

高徳な哲人皇帝として、かつローマの誇る五賢帝時代の一人として尊敬されながらも、『自省録』を拝読する限り、その葛藤はひたすら普遍的で素朴な内容で、時代を超えた我々とも共有しうるものである。むしろ皇帝としての特殊な立場での内省はほとんどない。

まず皇帝の来歴をざっと追った上で、『自省録』から抜粋する。

誕生から成人まで

マルクス・アウレリウスこと、マルクス・アンニウス・カティリウス・セウェルス(幼時の名)は所領コルドバの貴族ウェルス家に生まれる。曽祖父の代から元老院の要職を務める家系。父ウェルス3世はマルクス・アウレリウスが3歳の頃に他界。マルクス・アウレリウスには姉が一人いる。母ドミティア・ルキッラは裕福な資産家の娘で、多大な財産を相続したが、家庭では質素倹約を守った。マルクス・アウレリウスの根本はここに発している。

父の死後は祖父のもとで育てられた。当時の貴族階級のならいでもあり、また病弱でもあったため、教育は家庭教師に頼んだ。良き師に恵まれ、なかでも哲学者の清貧さに憧れ、粗布をまとい、床に寝るなどしてさすがに母に驚かれたらしい。ギリシャ文学のホメロスにも傾倒し、修辞法を好んで学んだ。文学、音楽、絵画、舞踊など芸術にも親しむ機会が多かったが、やはり最も興味を持ったのは哲学、それも当時の上流階級では主流だったストア派の哲学であった。

マルクス・アウレリウス 少年時代の像

マルクス・アウレリウス 少年時代の像マルクス・アウレリウスは幼少時から、その秀でた賢さのために皇帝ハドリアヌスからの寵愛を受けた。

当時のハドリアヌス帝はいずれ自分の後継にと、片腕だったルキウス・アウレリウスを養子にし、カエサル(副帝)に任命していたが、病弱なルキウス・アウレリウスはハドリアヌスより先に病没する。皇帝は代わりにアントニヌス・ピウスを養子とし、アントニヌス・ピウスには亡きルキウス・アウレリウスの遺児ルキウス・ウェルスと、将来有望な寵児マルクス・アウレリウスの二人をともに養子にするよう要請した。これは二人を先々の皇帝候補として教化することを示すとともに、二人の約束された地位を公に示す意味もあった。

ルキウス・ウェルスはマルクス・アウレリウスより9歳若いが、亡き父に似ず、享楽好きで自分の地位に自覚を持たなかったため、アントニヌス・ピウス帝は即位後、すでに副帝として重用していたマルクス・アウレリウスだけを後継にするつもりだった。161年、そのアントニヌス・ピウス帝の死後、マルクス・アウレリウスは亡き養父帝の意向を理解しつつも、ハドリアヌス帝の遺志を尊重し、ルキウス・ウェルスとの共同統治を志す。すでに臣民に人気のなかったルキウスだが、生涯にわたってマルクス・アウレリウスを慕い、尊敬し、マルクス・アウレリウスもルキウス・ウェルスを労わり、二人の間では良好な関係を守った。

ルキウス・ウェルス像

ルキウス・ウェルス像マルクス・アウレリウスはアントニヌス・ピウスの次女、小ファウスティナと結婚。ルキウスはマルクス・アウレリウスの次女ルキッラと結婚した。

小ファウスティナ像

小ファウスティナ像 父はアントニヌス・ピウス帝、母は大ファウスティナ

即位、統治、遠征

両皇帝の治世がスタートするや否や、不幸にもローマは様々な国難に襲われた。洪水、地震、さらに外敵が動き出す。

162年、パルティアはユーフラテス河の国境を越えローマ領シリアに侵攻。ルキウス・ウェルス帝が向かい、敵の都クテシフォンを破壊して快挙をあげた(帝は近くの都市で遊び呆けていただけ)。ところがローマ軍が疫病に斃れ、クテシフォン奪回とアルメニア占領を許した。

次には、ジャマタエ人との戦いのため、パンノニア属州へ遠征したルキウス・ウェルス帝が疫病により急死。マルクス・アウレリウスは単独皇帝となる。マルコマンニ人の寝返りによってカルヌントゥムが襲撃され、紀元前101年以来の、ローマ本土が襲撃を受ける危機となった。171年になり、ローマ軍は外交によって敵を分断して切り抜ける。その後、クアディ人やジャマタエ人の鎮圧、その傍らで東方に派遣されていた将軍ガイウス・アウディウス・カッシウスが謀反を起こす。カッシウスはマルクス・アウレリウスが死んだという誤情報のために皇帝に名乗りを上げたのだったが、その後マルクス・アウレリウスの生存が判明してからも取り下げることがなかったため、マルクス・アウレリウスは反乱鎮圧に向かわねばならないところだった。しかし、カッシウスは部下に暗殺されたため、自らが手を下す必要はなくなった。実は、カッシウス謀反の報せを受けたマルクス・アウレリウスは、このことを周囲に明らかにしないでいた。その心境については、あとで『自省録』から引用する。

176年、ようやく8年ぶりに皇帝はローマに帰還した。対マルコマンニ勝利の凱旋である。

しかし翌年、再びドナウ川方面へ遠征に赴かねばならなくなった。国境を北方に延長するためである。このとき、マルクス・アウレリウスは自身の息子コンモドゥスを共同皇帝にし、連れ立って遠征に出た。

幼時のコンモドゥス像

幼時のコンモドゥス像ここで、マルクス・アウレリウスの子息子女についてを見る。145年に小ファウスティナと結婚。マルクス・アウレリウスは妻を常に尊敬し、大切にしていた。小ファウスティナは遠征にも付き添い、むしろ軍事指揮を苦手とする夫よりも優れ、軍団兵らからも賞賛されていたという。そうした美点によるためか、周囲に多数の男性が存在し、なかにはただならぬ関係もあったとの噂もある。

ともかく、小ファウスティナは7男6女をもうけた。その13人のうち双子は二組。7人は幼時に亡くなっている。

○1長女 ガレリア・ファウスティナ 147〜?

※●2長男 没

※○3次女 ルキッラ 149〜182

●4次男 没

●5三男 没

●6四男 没

○7三女 没

○8四女ファディラ 159〜211

○9五女コルニフィキア 160〜212

※●10五男 没

※●11六男 コンモドゥス 161〜192

●12七男 没

○13六女 サヴィナ 171〜217?

※は双子

7人も生まれた男子のうち、残ったのはコンモドゥスだけだった。なお、マルクス・アウレリウス帝は5歳当時のコンモドゥスとその弟ウェルス(七男)にカエサル(副帝)の称号を授けている。これは皇位継承最有力候補とみなされるのだが、これまでの五賢帝治世下では実子を後継にしていないため、異例のことと考えられている。血縁の濃さで継承せず、相応の能力を持つ者を選び、養子にとるという形式だった。ただし実際は、前四代のうち、ハドリアヌスとトラヤヌスは同性愛者であったがゆえに、他の二人の皇帝も実子に男子がいないなど、そもそも直系男子が存在しなかった。マルクス・アウレリウスの後継には、実子か養子か、選択が可能だった。養子を選ばなかったのは、あまりローマに居られず適任者を見極められなかったためか、選んだ結果がウェルス帝の前例のようになることを恐れたか。戦乱の続く在位中のこととて突然の自分の死の懸念もあっただろう。後継選定に、さすがにわずか5歳の息子のカエサル選定にはフライング感が否めない。マルクス・アウレリウス時代の総督人事は多くが近親者の中から選ばれていることから考えると、実子を後継に選んだのはやはり血の濃さに束縛された結果と考えるしかない。または、生来の温順さからか、人物見抜く厳しさや鋭さは持たなかったのかもしれない。

コンモドゥスと同時にカエサルとなった弟ウェルスは、ローマに起こった天然痘流行で500万人が死んだときに犠牲になってしまった。

死、後継帝コンモドゥス

人選はともかく、第2次ゲルマニア遠征に副帝を随伴したことは結果的には良かった。沼も多く、気候も厳しい地での長引く幕営生活で、マルクス・アウレリウスは病にかかり、現代のウィーン近郊で帰らぬ人となった。若い副帝は軍団経験もできたし、息子として父帝の近くで最期に仕えることができた。

人々の尊敬を集めていたマルクス・アウレリウス帝の死は大変悲しまれたが、アウグストゥス(正帝)となったコンモドゥスは亡き父帝の威光により、慕われ、またよく助けられた。恵まれた滑り出しだった。

コンモドゥス帝も統治の初期はよく治め、安泰だった。ところが、再婚した姉ルキッラの謀略により、未遂に終わったものの自分の暗殺が遂行されそうになったことにショックを受け、豹変した。側近、元老院関係者の大多数を粛清。肉体的鍛錬に入れ込み、持ち前の身体能力を誇示するために闘技場に剣闘士として頻繁に出場するようになった。その腕前は文句無しにプロ顔負けレベル。自分はヘラクレスの化身だと得意になり、左利きなのも自慢だったようだ。皇帝にあるまじき振る舞いだと陰では非難しつつも、粛清が怖くて誰も進言できなかった。元々のコンモドゥスは、気取りがなく、親しみやすい人物であり、軍団兵の信頼も厚かった。美貌に肉体美も備えた、皇帝として非常に恵まれた風貌であったと言われる。しかし父ほどの頭脳はなく、小心から猜疑心が起こり、粛清に逃げる。結局、愛妾が夫の粛清を避けるために数人の協力者と仕組んだ毒殺によって、哲人皇帝の凶暴な息子皇帝は葬られた。マルクス・アウレリウスの跡を汚す愚帝となったわけである。愚帝が生前、いそいそと好んで市中随所に建立した、ヘラクレスを模した自分の像は、死後ほとんどが破壊されたとのことだ。

なお、コンモドゥス誕生のとき、母の小ファウスティナは恐ろしい夢を見た。二つの邪悪な怪物を産むという夢だ。もう一つの凶兆は、この誕生日があの忌まわしい皇帝カリグラと同じであったということである。

ヘラクレスを模したコンモドゥスの像

ヘラクレスを模したコンモドゥスの像父自らが手をかけて教育したにもかかわらず、彼には学問が吸収されることはついぞなかったという

『自省録』より抜粋

第2章 4

思い起こせ、君はどれほど前からこれらのことを延期しているか、またいくたび神々から機会を与えて頂いておきながらこれを利用しなかったか。しかし今こそ自覚しなくてはならない、君がいかなる宇宙の一部分であるか、その宇宙のいかなる支配者の放射物であるかということを。そして君には一定の時の制限が加えられており、その時を用いて心に光明をとり入れないなら、時は過ぎ去り、君も過ぎ去り、機会は二度と再び君のものとならないであろうことを。

第2章 14

たとえ君が三千年生きるとしても、いや三万年生きるとしても、記憶すべきはなんぴとも現在生きている生涯以外の何ものも失うことはないということ、またなんぴとも今失おうとしている生涯以外の何ものも生きることはない、ということである。したがって、もっとも長い一生ももっとも短い一生と同じことになる。なぜなら現在は万人にとって同じものであり、ゆえに失われる時は瞬時にすぎぬように見える。なんぴとも過去や未来を失うことはできない。自分の持っていないものを、どうして奪われることがありえようか。であるから次の二つのことをおぼえていなくてはならない。第一に、万物は永遠の昔から同じ形をなし、同じ周期を反復している、したがってこれを百年見ていようと、二百年見ていようと、無限に見ていようと、なんのちがいもないということ。第二に、もっとも長命の者も、もっとも早死する者も、失うものは同じであるということ。なぜならば人が失いうるものは現在だけなのである。というのは彼が持っているのはこれのみであり、なんぴとも自分の持っていないものを失うことはできないからである。

第3章 14

これ以上さまよい歩くな。君はもう君の覚書や古代ローマ・ギリシア人の言行録や晩年のために取っておいた書物の抄録などを読む機会はないだろう。だから終局の目的に向かっていそげ。そしてもし自分のことが気にかかるならば、空しい希望を棄てて許されている間に自分自身を救うがよい。

第6章 13

肉の料理やそのほかの食物については、これは魚の死体であるとか、これは鳥または豚の死体であるとか、ファレルヌムは葡萄の房の汁であるとか、紫のふちどりをした衣は貝の皿の血に浸した羊の毛であるとか、また交合については、これは内部の摩擦といくらかの痙攣を伴う粘液の分泌であるなどという観念を我々はいだく。このような観念は物自体に到達し、その中核を貫き、それがいったい何であるかを目に見えるように判然とさせるが、ちょうどそのように君も一生を通じて行動すべきである。すなわち物事があまりにも信頼すべく見えるときにはこれを赤裸々の姿にしてその取るに足らぬことを見きわめ、その賞賛される所以のものを剥ぎ取ってしまうべきてある。なぜならば自負はおそるべき詭弁者であって、君が価値ある仕事に従事しているつもりになりきっているときこそこれにもっともたぶらかされているのである。いずれにしてもクラテースがクセノクラテース自身についていっていることを見よ。

第6章 51

名誉を愛する者は自分の幸福は他人の行為の中にあると思い、享楽を愛する者は自分の感情の中にあると思うが、もののわかった人間は自分の行動の中にあると思うのである。

第7章 29

想像力を抹殺せよ。人形のように糸にあやつられるな。時を現在にかぎれ。君、または他人に起こってくる事柄を認識せよ。君の眼前にあるものを原因と素材とに区別し分析せよ。最期の時を考えよ。人が過ちを犯したら、その過ちは、これを犯した人のもとに留めておくがよい。

第7章 65

人間ぎらいの人たちが人間に対していだくような感情を君自身その人たちにたいして絶対にいだかぬよう注意せよ。

第8章 47

君がなにか外的な理由で苦しむとすれば、君を悩ますのはそのこと自体ではなくて、それに関する君の判断なのだ。ところがその判断は君の考え一つでたちまち抹殺してしまうことができる。また君を苦しめるものがなにか君自身の心の持ちようの中にあるものならば、自分の考え方を正すのを誰が妨げよう。同様に、もし君が自分に健全と思われる行動を取らないために苦しんでいるとすれば、そんなに苦しむ代わりになぜいっそその行動を取らないのだ。「しかし打ち勝ち難い障碍物が横たわっている。」それなら苦しむな、その行動を取らないのは君のせいではないのだから。「けれどもそれをしないでは生きる甲斐がない。」それならば人生から去って行け。自分のしたいことをやりとげて死ぬ者のように善意に満ちた心をもって、また同時に障碍物にたいしてもおだやかな気持ちをいだいて去って行け。

第8章 48

おぼえておくこと。我々の指導理性が難攻不落になるのはどういうときかということ、これが自分自身に集中し、自己の欲せぬことはおこなわずに満足している場合である。これはたとえその拒絶が理性的なものでないときでもそうであるが、ましてあることに関し理性をもって、よく見きわめた上で判断する場合にはどんなであろう。それゆえに、激情から解放されている精神というものは、一つの城砦である。一たびそこへ避難すれば以後絶対に犯されることのないところで、人間にこれ以上安全堅固な場所はないのである。ゆえにこれを発見しない者は無知であり、これを発見しておきながらそこへ避難しない者は不幸である。

第9章 5

あることをなしたために不正である場合のみならず、あることをなさないために不正である場合も少なくない。

第9章 40

神々はなにもできないか、それともなにかできるか、そのいずれかだ。もしなにもできないならば、どうして君は祈るのだ。もしなにかできるならば、これこれのことが起きるようにしてくれとか起こらないようにしてくれとか祈るよりも、これらの中の何ものをも恐れず、何ものをも欲せず、何ものについても悲しまぬようにして下さいとなぜ祈らないのか。なぜならば、もし彼らが一般に人間を助けることができるならば、このことについても助けることができるはずだ。しかしもしかすると君はいうかもしれない、「神々はこういうことは私自身の力でどうにでもなるようにしたんだ」と。それならば、君の力でどうにでもなる事柄を自由な人間らしく利用するほうが、奴隷のように、また卑しい者のように、君の力に無い事柄を望むよりもよいではないか。それにわれわれの力でどうにでもなる事柄においても神々が我々に協力しないと誰が君にいったのか。ともかくそういうことを求めて祈り始めてごらん、今にわかるだろう。

ある人はこう祈る、「あの女と一緒に寝ることができますように」と。ところが君はこう祈るのだ、「あの女と一緒に寝る欲望を持たないことができますように」と。他の者は祈る。「あの人間を厄介払いできますように」と。ところが君は「厄介払いする必要を感じないことができますように」と祈るのだ。もう一人の人間は祈る。「どうか私の子供を失うことのないように」と。ところが君は「失うことを恐れずにいることができますように」と祈るのだ。要するに君の祈りにこういう傾向を与えて、どんなことになるか見ているがいい。

第10章 16

善い人間のあり方如何について論ずるのはもういい加減で切り上げて善い人間になったらどうだ。

第12章 7

死に襲われるとき、肉体と魂においてどんな状態にあるべきか。人生の短さ、後ろと前に口を開けている時の深淵、あらゆる物質のもろさ。

第12章 22

すべては主観にすぎないことを思え。その主観は君の力でどうにでもなるのだ。したがって君の意のままに主観を除去するがよい。するとあたかも岬をまわった船のごとく眼前にあらわれるのは、見よ、凪と、まったき静けさと、波もなき入江。

最後に引用した二つ、これは死に向き合う怖さとそれを突き抜けた先にある平かな境地であろうか。比喩が響く。

謀反人に対する感情は、第7章29にあるように、

「人が過ちを犯したら、その過ちは、これを犯した人のもとに留めておくがよい」に表れている。哲学者の道徳心は、皇帝としての指導理性をはるかに凌ぐということがわかる。しかし民衆大衆を治めるためには、わかりやすい形での勧善懲悪が求められるものである。秀れた哲人皇帝がその能力を発揮し、民衆の道徳を底上げする機会に恵まれるのなら良かったが、遠征に忙殺される治世に巡りあわせてしまったのは惜しかった。

第6章13は、これぞ「ザ・ストア派!」、ステレオタイプの禁欲主義をジワジワ感じる部分だ。申し訳ないが、なかなか笑える。特に交合についての描写は、中学校の保健体育の教科書か、と突っ込みたくなる可笑しさだ。ストア派に対して、こういう極端な禁欲のイメージをわれわれは持っているかもしれない。実際は、理性に従うことで情動から解放されることを目指し、その実現のために、論理、内省、専心による自己修養に励むものである。それがやがて世界との調和に至る。ストア派哲学は、ローマ帝国の当時の知的エリート層の主流であった。

第7章65については、私の勝手な解釈だが、当時浸透しはじめたキリスト教への視点に通じているように思える。このことに関しては、次回に深く掘り下げて考えるつもりである。実はここにマルクス・アウレリウスを書いたのも、その200年後の皇帝ユリアヌスについてまとめるための前準備の一つだった。

宗教と理性の相克を、ユリアヌスの生涯を通じて熟考を試みる。ユリアヌスの直面したこの相克は私にとっても長年の課題だった。ここにいま一度深く考えてみるつもりである。

慈愛あふれる哲人皇帝マルクス・アウレリウス。貧しい女性のための教育施設をつくり、ローマに負債のある貧者のために負債を帳消しにしたり、疫病で疲弊した国庫では遠征に必要な装備を揃えられないとなれば、私財を売った。

死の床で呟いた言葉は、

「戦争とはこれほど不幸なことか」

『自省録』のなかでさえ弱音は吐かない哲人が、悲しみの余韻をもたらす言葉を遺して逝った。

最後の一枚の葉が落ちるそのとき、至極素朴、だが深く悲しい言葉をこぼし、消えたのである。

大きな存在のはずの、その影も消える。

落ちていくその葉の影は、今のわれわれの心の内にも投影し続けているはずなのだが‥

戦争とは?

《余禄》

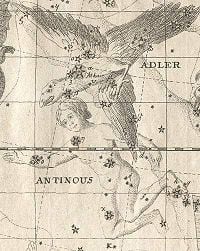

ハドリアヌスの同性の愛人アンティノウス

ハドリアヌス帝(76〜138)の愛した美青年アンティノウスは、小アジアのビティニア出身。ハドリアヌス帝と出会う前までの詳細はわかっていない。124年頃にハドリアヌスの寵愛を受けるようになり、130年に皇帝の取り巻きの一人として公に知られることになったが、ナイル川で溺死しているのが見つかった。発見者はハドリアヌスだったが、真相は謎のままである。亡くなった当時、18歳〜20歳だったようだ。

死を悼んだ皇帝は、神殿を建てたり、名を冠した都市を造ったり、神格化して、帝国内の至る所に彼の神像を飾った。ハドリアヌスによって、現在のわし座の一部の五星で形どる、アンティノウス座もつくられた。

キリスト教興隆以前、ローマ多神教で最後に神格化された神として、広く信仰された。エジプトのオシリスの従者、ギリシャのヘルメスにもなぞらえられている。彼を記念した若者の祭典も行われていた。

オスカー・ワイルドが現代の同性愛者たちのシンボルであるように、アンティノウスも尊ばれているようである。